先の「色っぽい長襦袢」で質問があったので、

追記しておきます。

襦袢をカットの裾除けの上につけるのは

晒を半分に折っただけ。

輪の部分を襦袢に縫い付け、

上部はそのまま開けておくだけです。

紐も付けず、そのまま両端を折りこむだけで

止まります。

Tさま

ポケットを付けるわけではなく、縫いっぱなしで

自分に合った場所に補正タオルを入れます。

また、

胸用補正は、特に補正用下着に付けなくても

これだけで使えますね。

本では面テープで固定していましたが、

これも付けるのが大変。

両端を折りこめばとまりますよ。

さて、長襦袢について思いをはせながら?

過去の映画などを

あれこれ見ているうちに、

長襦袢って、チラ見せ下着ではないか

と思いました。

あるいは「だった」の

過去形かもしれませんが。

襦袢は、着物の汚れを防ぐためとの

実用的な意味もあり、

コメントで教えていただいたように、

後ろから襦袢の襟を見せてもおかしくない、

とのことです

☆以下コメントからです。

祖母は、襟が汚れないように、

肌襦袢の襟は長襦袢の襟から少し出すとか、

足さばき良く裾は短くとか言ってましたね。

本来下重ねは、表を汚さないためですから

納得してたけど、

今では真逆を教えているのですよね。。

Aさんからは~~。

「出して着る人に男性が多い」

ということがわかりました。

なぜかというと、

男性は「皮脂」が多いからみたいです。

男性や女性よりも概して衿が汚れやすく、

ましてや衣紋を抜かないので、

襦袢の衿は後ろまで出して着る人が

多いようなんです。

(男性全員がそうだとはもちろん言いませんが)

はい、この映像は「小説吉田学校」(森谷司郎監督)の

森繁久彌さん演じる吉田茂です。

紋付の礼装ですが、襦袢の襟、

出していますね。

なるほど、

Aさん素晴らしい。

ありがとうございます。

で、長襦袢、汚れを防ぐという実用面も

あるけど、一方では「ちらりと見せることで

色気を出す」効果もある、あったのでは

ないかと思いました。

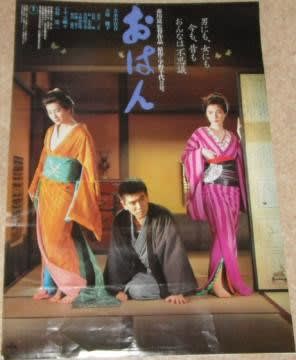

「古都」の芸者さん。

「細雪」でおなじみの市川崑監督は、

実家が呉服問屋だったので、

着物にはとても詳しい。

だからこの方の映画のきものは

とても参考になります。

少しオーバーにしても、「おはん」では

二人の女優の長襦袢が色気の大きな要素に

なっています。

この手の襦袢映像、

映画では事欠かないわけで、

しかし、戦後、というか

着付け教室で教えるとき、

この「チラ見せ襦袢」は

封印されてしまった~?

衿やら袖やら裾やらから

襦袢見えていると、それこそ飛んでくる人も。

これは「長襦袢」=下着=見えてはいけない、

との思いからではないでしょうか。

だから注意してくださるのはある意味、

親切。

洋服では故意見せファッション以外、

下着見えていたらちょっと、

という感じだもんね。

京都踊りの師匠。という設定。

こういう方には誰も何も言わない。

ではなぜ、襦袢を見せない着付けが正しい?と

思われるようになったでしょうか。

まるで、着物で身を守るがごとくに

きっちりした着付けを

教えるようになったのは~~?

ある推測ができます。

少し長くなったので、この件については、

もう少し調べて書きます。

いや、調べているうちだんだん面白く

なってきました~~。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。

励みになっております。

楽に作れて、その時々にあわせてタオル補正の位置や厚さも変えられる。益々、素晴らしいです。

そして、晒を挟み込めば良しとなれば、紐の食い込みもありません。

私は、裾よけの紐を、ギュと強く締めていましたので、着ているうちにだんだんと苦しくなってきてしまうことが悩みでした。

紫苑さま式裾よけを作ってみます。

惜しみないアイディアのお教え、ありがとうございます。

今回のテーマで思い出したことがありました。

亡くなった母が瀬戸内寂聴さんの小説だったかを読んでいて、「そういうことか」といって随分感心していたことです。

何に感心していたかというと、長襦袢が年配の女性でも明るい花柄だったりした理由です。

昔は女性は、ある程度の年齢になると着物でも地味な色合いのものしか着られなかったみたいです。

(花柳界とかは違うと思います。あくまで一般の女性の場合)

ある程度の年齢といっても、40代くらいだと女盛りの年齢なわけで、夜の生活はあるわけです。

長襦袢の華やかさはその為のものだというわけです。

チラ見せの色気よりもっと踏み込んだ長襦袢の効用ですね。

母は多分、年を取っても長襦袢が派手でも構わないことを不思議に思っていたのだと思います。

それが、小説の題は知りませんが瀬戸内寂聴さんの小説にそんなことが書いてあって、腑に落ちたみたいです。

それとは別にもう一つ。

着付けの先生に聞いた話。

その先生、大阪の北新地のホステスさんにも着付けを教えていたみたいなのですが、ホステスさんは、それが業界の習いなのか、補正をしなかったそうです。

(先生の指導では補正は必要だったのですよ。)

私の想像では脱いだ時、補正は色気が無さすぎるからではと思うのですが。

それで、補正無しで着物がきちんと着られたかというと、先生によれば、ちゃんと着れていたらしいです。

チラ見せではないですが今回の記事を読ませていただいて思い出したことです。

教室が、こうでなきゃ駄目だと教えているのなら、そういうものを待ってないと、教室としての商売が成り立たないからでしょう。流派が形成できない。「なんでも良いですよ。好きに着たらいいですよ」では教室が維持できない。いっぱい知識を教えてもらったという満腹感を生徒に与えなきゃ、そして、教室出身であるという自負を与えなきゃ商売できない。そんな臭いがしますね。

いつも優しいコメントありがとうございます。お人柄が偲ばれます。襦袢件補正便利です。でもいつも同じ襦袢というわけにはいかないので(笑)、そこが難点です。これはこれとして、晒や麻でもう一枚作ろうと思っています。拙ブログ、皆さまのお役立ち情報で成り立っているので、たまに役に立つと言われるのは存外の喜びです。ありがとうございます。

ものすごく貴重なコメントです。その小説は「妻と女のあいだ」ではないかと推察します。ちょうどいま、それも市川監督の作品ですが、映画の写真を撮ったばかりです(笑)。この件についてアップしようと思っていました。ぜひご覧ください(笑)。そうなんです。芸者さんは補正をしないそうです。その理由もおっしゃる通りだと思います。その件では前に女優の山口智子さんが「脱いだ時もきれいでいたい」と言っていました。今度この件についても再度アップしますね。前にもアップしたのです。こういう情報はとても貴重だと思います。あ、先に書きましたね。ありがとうございます。

力強く、思い切ったコメントありがとうございます。こういうこと、思っていても、なかなか口に出せない(笑)そうです。かつての着付け教室では一度に教えないようにとの指図があると聞きました。そうしないと、あれほど長い時間をかけて教えることなくなりますよね(笑)。でもそれはそれとしてビジネスとして成功したのも事実だと思います。いろいろと援護ありがとうございます。力になります。