「ダーウィンは、音楽は求愛の手段として言葉より先に生まれたと確信し、音楽はクジャクの尾羽と同等のものだと見なした。ダーウィンは性淘汰の理論によって、本人(とその遺伝子)を魅力的に見せるだけで、生き残りの目的には直接役に立たない特徴が現れることを肯定したのだ。」

(『音楽好きな脳』 ダニエル・J・レヴィティン著 西田美緒子訳 白揚社 319ページより)

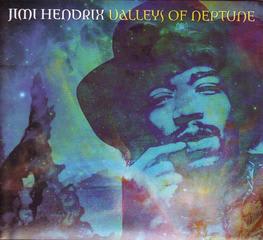

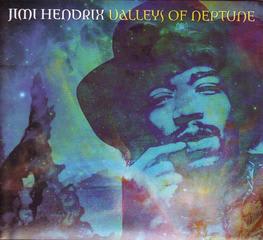

このダーウィンの説を、現代社会で音楽の果たしている役割と結びつけたのが、

認知心理学者のジェフリー・ミラー。

この人(↑)は、

「追っかけの女性数百人と肉体関係をもち、少なくとも二人の女性と並行して長い間つきあい、米国、ドイツ、スウェーデンで三人の子供の父親になった。まだ避妊という観念のない大昔だったら、もっと多くの子供を作っていただろう」 (ミラー)

ミラーによれば、人間の進化の歴史には、音楽と踊りは密接に結びついているという。

「音楽は求愛行動として進化し、その役割を果たし続け、ほとんどの場合、若い男性が女性を魅了するために広まっていった」(ミラー)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

音楽ではないが、わが国では、万葉の頃より「うた」の伝統があり、

「相聞歌」というジャンルがある。

自分の個人的な好みではないが、

「そばにいるよ」 なんていう歌が流行ったりしていたが、

ネット、とりわけケータイが進化しているこのご時世、

“若者”はコミュニケーションでがんじがらめになるわな、そりゃ。。。

あと、飯原経営研究所時代に行った自社企画調査で、

「女性のほうが男性よりも、“歌詞”を重視する傾向が高い」

という結果を得たが、ミラーのこの説も、裏付けの一つとなるだろう。

で、本題に戻って。

近代のステレオタイプな男女関係の一例。

結婚の決断に迫られた女性が、

芸術の才能はあるが貧乏な恋人と別れ、経済的余裕のある男性を選ぶ。

(こういう“葛藤”は今の世の中で、そう聞く話ではないものの・・・)

これは、「創造性」と「富」の問題。

▼創造性:誰が(子供の父親として)最高の遺伝子をもたらすかを予言 ⇒ 本人の特徴と性格

▼富:誰が(子供を育てるのに)よい父親になるかを予言 ⇒ 外部要因としての経済状態

ミラーと、UCLAで同僚のマーティー・ハセルトンの仮説を裏付けた、ある独創的な実験結果によると、

受胎能力が最高の時期にある女性は、短期間の彼氏や、ごく短い性的関係の相手としては、創造的で貧しい芸術家のほうを選んだ そうだ。

つまり、「生物学的な意味で最高の父親は、子育てで最高の父親とは限らない」ということ。

(1)進化に由来する生まれ持った配偶者への好み

(2)社会的・文化的な影響のもとで生まれた性的な好み

(1)と(2)は、明瞭に(というか定量的に)区別することは難しい。

一見すると“矛盾”のようだが、

そもそも、そういう“矛盾”をはらみながら、

“無意識のバランス”をとって日常生活を生きていくのが人間ではないだろうか?

“富”を選びながらも、“創造性”への希求も捨てられない。

生活は破綻させることなく、欲求・欲望に正直でいたい。

「一夫一妻制」という社会制度に支えられた、日常生活の中、こんな視点も入れながら、

“アーティスト”の存在意義を考えていくべきだろう。

音楽もそうだが、アーティストも必要不可欠な存在なのだ。

昨年、サッカースタジアムで、私の前にいた40代らしき女性二人。

「東方神起! 東方神起!」と大はしゃぎしていた一人のご婦人、

たまたま振り返られて、私と眼が合って、「キャー、ゴメンナサイ!」

別に謝ってくれなくてもいいんですが。。。

見ず知らずの男にも、「キャー、ゴメンナサイ!」と言っちゃう躁状態、

それが彼女の快感なんでしょう。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

(『音楽好きな脳』 ダニエル・J・レヴィティン著 西田美緒子訳 白揚社 319ページより)

このダーウィンの説を、現代社会で音楽の果たしている役割と結びつけたのが、

認知心理学者のジェフリー・ミラー。

この人(↑)は、

「追っかけの女性数百人と肉体関係をもち、少なくとも二人の女性と並行して長い間つきあい、米国、ドイツ、スウェーデンで三人の子供の父親になった。まだ避妊という観念のない大昔だったら、もっと多くの子供を作っていただろう」 (ミラー)

ミラーによれば、人間の進化の歴史には、音楽と踊りは密接に結びついているという。

「音楽は求愛行動として進化し、その役割を果たし続け、ほとんどの場合、若い男性が女性を魅了するために広まっていった」(ミラー)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

音楽ではないが、わが国では、万葉の頃より「うた」の伝統があり、

「相聞歌」というジャンルがある。

自分の個人的な好みではないが、

「そばにいるよ」 なんていう歌が流行ったりしていたが、

ネット、とりわけケータイが進化しているこのご時世、

“若者”はコミュニケーションでがんじがらめになるわな、そりゃ。。。

あと、飯原経営研究所時代に行った自社企画調査で、

「女性のほうが男性よりも、“歌詞”を重視する傾向が高い」

という結果を得たが、ミラーのこの説も、裏付けの一つとなるだろう。

で、本題に戻って。

近代のステレオタイプな男女関係の一例。

結婚の決断に迫られた女性が、

芸術の才能はあるが貧乏な恋人と別れ、経済的余裕のある男性を選ぶ。

(こういう“葛藤”は今の世の中で、そう聞く話ではないものの・・・)

これは、「創造性」と「富」の問題。

▼創造性:誰が(子供の父親として)最高の遺伝子をもたらすかを予言 ⇒ 本人の特徴と性格

▼富:誰が(子供を育てるのに)よい父親になるかを予言 ⇒ 外部要因としての経済状態

ミラーと、UCLAで同僚のマーティー・ハセルトンの仮説を裏付けた、ある独創的な実験結果によると、

受胎能力が最高の時期にある女性は、短期間の彼氏や、ごく短い性的関係の相手としては、創造的で貧しい芸術家のほうを選んだ そうだ。

つまり、「生物学的な意味で最高の父親は、子育てで最高の父親とは限らない」ということ。

(1)進化に由来する生まれ持った配偶者への好み

(2)社会的・文化的な影響のもとで生まれた性的な好み

(1)と(2)は、明瞭に(というか定量的に)区別することは難しい。

一見すると“矛盾”のようだが、

そもそも、そういう“矛盾”をはらみながら、

“無意識のバランス”をとって日常生活を生きていくのが人間ではないだろうか?

“富”を選びながらも、“創造性”への希求も捨てられない。

生活は破綻させることなく、欲求・欲望に正直でいたい。

「一夫一妻制」という社会制度に支えられた、日常生活の中、こんな視点も入れながら、

“アーティスト”の存在意義を考えていくべきだろう。

音楽もそうだが、アーティストも必要不可欠な存在なのだ。

昨年、サッカースタジアムで、私の前にいた40代らしき女性二人。

「東方神起! 東方神起!」と大はしゃぎしていた一人のご婦人、

たまたま振り返られて、私と眼が合って、「キャー、ゴメンナサイ!」

別に謝ってくれなくてもいいんですが。。。

見ず知らずの男にも、「キャー、ゴメンナサイ!」と言っちゃう躁状態、

それが彼女の快感なんでしょう。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。