こんにちわ!

「ラディカル・マーケティング・アナリスト」の井上秀二です。

今日もクーラー、ガンガンつけてます。

(電力節約は、大きな企業の皆さんから率先願います)

そして珍しく夏の高校野球の決勝戦を。

(社会人になってから高校野球、ほとんど興味なくなりました)

2試合の延長戦、そして再試合まで経験してしまった佐賀北(佐賀)が、

唯一の決定機(8回裏)に3番打者の逆転満塁ホームランで勝ち越し。

「走・攻・守」の総合力では勝っていた広陵(広島)ですが、

9回表の最後の攻撃、ノーアウト1塁、送りバンドのシーンで、

1塁走者が3塁を狙ってアウト。2アウトランナーなしに。

戦術としては大正解だったんですが。。。

この“あっけなさ”こそ、“勝利の女神”の意思でしょう。

結局のところ、甲子園に来てからの“勝ち方の良さ”が、

優勝・準優勝の明暗を分けたのかなと。

***************************************************************************

◆デスノート漫画家 太宰治代表作「人間失格」表紙を描いて大ヒット

太宰治の代表作「人間失格」の表紙が、人気漫画家 小畑健さんのイラストにした集英社文庫の新装版が6月末の発行以来、約1か月半で7万5,000部、古典的文学作品としては異例の売れ行きとなっている。

太宰治の「人間失格」は、「恥の多い生涯を送ってきました」という文章で知られる太宰が自殺する1948年(昭和23年)に発表された自伝的小説。

生きることの苦悩を見つめた小説には若い世代のファンが多く、52年初版の新潮文庫は602万5,000部と夏目漱石「こころ」と並ぶ大ベストセラー。

90年初版の集英社文庫でも40万部を超えている。

従来の表紙は抽象画だったが、編集部は、「いかにも名作」という路線からの脱却を目指して小畑さんに表紙絵を依頼。新装版は、「デスノート」の主人公・月(ライト)を思わせる学生服姿の男の子が不敵な顔で座るデザインとなった。 (「話題のナレッジベース」8月18日 より)

■太宰(作品)の魅力

私が太宰作品を読んだのは、大学に入ってからでした。

いちおう日本文学科でしたので、授業で使った代表作は読んでます。

三島由紀夫が、太宰を大嫌悪していたのは有名な話です。

三島自身の“内”にあって、自身が嫌悪していた資質が、

太宰の“内”にあった。

「行動」のベクトルこそ全く違っていても、実は資質が似ている。

よくわかりますね。

でもあえて二人の“相違”を考えてみると、

三島と違って太宰(の作品)は、“好き”“嫌い”がハッキリするということ。

読者の受け止め方ですね。

リアルタイムではベストセラーとなって、

後世も「古典」とし脈々と受け継がれていっていく。

しかし、読者の好悪は、はっきりと分かれる。

このあたりが太宰(作品)の“魅力の素”なんでしょうね。

実際、“嫌悪”する人のほうが、実は「太宰の真の理解者」だったりね(笑)。

だから残っていく。これも「古典文学」の肝かもしれません。

■カバー買い

『人間失格』(新潮文庫版)の表紙は「話題のナレッジベース」に掲載されていますね。

現在の価格は300円。

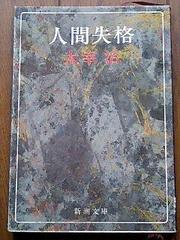

で、私が大学時代に買った新潮文庫版がこれ(↓)。

“作品世界観の表出”としてはOKでしょう。

価格は180円。1982年6月の93刷。25年前ですね(^_^;)。

当時の新潮文庫の太宰作品はこの装丁です(↓)。

クラ~イですね(^_^;)。いかにも「昭和チック」。

そして2007年、集英社さんのこの快挙。

オッサン・オバハン的な違和感、

ジイサン・バアサン的な違和感

を感じる方も少なくないかもしれませんが、

私はこの快挙、認めます。

マーケティング戦術としては大成功

でしょう。

漫画家 小畑健との契約条件はわかりませんので、

集英社の利益はどの程度だったのかは、わかりませんけどね。

約1ヶ月半で売れた7万5,000部のほとんどは、

「カバー買い」だったことが推察されます。

このうち何万何千人が読んだのか?

それは推測できませんが、

古典文学が継承されていくことでは奏効したと。

実際、私も購入して読んでみました(25年ぶりかよ・・・)。

音楽CDと違って安いんで、衝動買いのハードルが実に低い(^o^)。

文字の大きさ(ポ数)が大きく、旧かな使いが改められている。

大学時代に購入した新潮文庫版の本文部分は約120ページ。

集英社文庫新装版の本文部分は約160ページ。

ボリューム(ページ数)が1.3倍の分、読みやすくなっています。

たしかに、旧かな使いで古い新潮文庫版のほうが、

原作に近い雰囲気がある。

しかし、いざ読んでみると 違和感はなかった。

週末の夜、ベッドの中で読んだのですが、

おかげで、“他人”の存在が怖くて仕方なかった小さいの頃の記憶が蘇った、嫌な夢をみてしまった私でした。。。

この集英社文庫版、巻末の「解説」のほかに、

太宰の娘さんにあたる太田治子(作家)の「鑑賞-父親というもの」も収録されています。

結構、やりますね。

しかも価格は新潮文庫より安い。

300円でおつりがくる。

ターゲットを考えてもね、

価格戦略 も巧みです。

あと余談ですけど、やはり巻末の「太宰治 年譜」は、小田切進 編。

1992年にご逝去された小田切進先生、私の卒論指導教授でした。

3日徹夜してもなお未完成だった私の卒論を通してくれました。

単位がぎりぎりだったため、留年を覚悟していた私でしたが、

4年で卒業できたのは、故 小田切進先生の温情ゆえなんです(^_^;)。

■芸術作品としての書籍の装丁

書籍のマーケティング戦術としての、

人気漫画とのコラボによる「カバー買い」誘発。

私は快挙だと考えます。

肝要なことは、メリットとデメリットの天秤。

でも、決して、書籍の装丁の芸術性、作品内容との整合性を、

「時代遅れ」として切り捨てる立場ではないことも書いておきます。

マーケターとしての立場よりも、個人の愛好者としての立場にシフトしますが。

私は昔から、菊地信義という方の装丁が好みでした。

山田詠美のデビュー作、『ベッド・タイム・アイズ』(河出書房)も

(当時、『ベッド・タイム・エイズ』と揶揄されてましたが・・・)

菊地信義の装丁でした(もう売っちゃいましたけどね・・・)。

社会人になったばかりの私が、

給料をつぎ込んで揃えた古井由吉の著作も、

装丁は菊地信義でした。(↓) (作品集の六巻だけ、ね~んだよな)

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

「ラディカル・マーケティング・アナリスト」の井上秀二です。

今日もクーラー、ガンガンつけてます。

(電力節約は、大きな企業の皆さんから率先願います)

そして珍しく夏の高校野球の決勝戦を。

(社会人になってから高校野球、ほとんど興味なくなりました)

2試合の延長戦、そして再試合まで経験してしまった佐賀北(佐賀)が、

唯一の決定機(8回裏)に3番打者の逆転満塁ホームランで勝ち越し。

「走・攻・守」の総合力では勝っていた広陵(広島)ですが、

9回表の最後の攻撃、ノーアウト1塁、送りバンドのシーンで、

1塁走者が3塁を狙ってアウト。2アウトランナーなしに。

戦術としては大正解だったんですが。。。

この“あっけなさ”こそ、“勝利の女神”の意思でしょう。

結局のところ、甲子園に来てからの“勝ち方の良さ”が、

優勝・準優勝の明暗を分けたのかなと。

***************************************************************************

◆デスノート漫画家 太宰治代表作「人間失格」表紙を描いて大ヒット

太宰治の代表作「人間失格」の表紙が、人気漫画家 小畑健さんのイラストにした集英社文庫の新装版が6月末の発行以来、約1か月半で7万5,000部、古典的文学作品としては異例の売れ行きとなっている。

太宰治の「人間失格」は、「恥の多い生涯を送ってきました」という文章で知られる太宰が自殺する1948年(昭和23年)に発表された自伝的小説。

生きることの苦悩を見つめた小説には若い世代のファンが多く、52年初版の新潮文庫は602万5,000部と夏目漱石「こころ」と並ぶ大ベストセラー。

90年初版の集英社文庫でも40万部を超えている。

従来の表紙は抽象画だったが、編集部は、「いかにも名作」という路線からの脱却を目指して小畑さんに表紙絵を依頼。新装版は、「デスノート」の主人公・月(ライト)を思わせる学生服姿の男の子が不敵な顔で座るデザインとなった。 (「話題のナレッジベース」8月18日 より)

■太宰(作品)の魅力

私が太宰作品を読んだのは、大学に入ってからでした。

いちおう日本文学科でしたので、授業で使った代表作は読んでます。

三島由紀夫が、太宰を大嫌悪していたのは有名な話です。

三島自身の“内”にあって、自身が嫌悪していた資質が、

太宰の“内”にあった。

「行動」のベクトルこそ全く違っていても、実は資質が似ている。

よくわかりますね。

でもあえて二人の“相違”を考えてみると、

三島と違って太宰(の作品)は、“好き”“嫌い”がハッキリするということ。

読者の受け止め方ですね。

リアルタイムではベストセラーとなって、

後世も「古典」とし脈々と受け継がれていっていく。

しかし、読者の好悪は、はっきりと分かれる。

このあたりが太宰(作品)の“魅力の素”なんでしょうね。

実際、“嫌悪”する人のほうが、実は「太宰の真の理解者」だったりね(笑)。

だから残っていく。これも「古典文学」の肝かもしれません。

■カバー買い

『人間失格』(新潮文庫版)の表紙は「話題のナレッジベース」に掲載されていますね。

現在の価格は300円。

で、私が大学時代に買った新潮文庫版がこれ(↓)。

“作品世界観の表出”としてはOKでしょう。

価格は180円。1982年6月の93刷。25年前ですね(^_^;)。

当時の新潮文庫の太宰作品はこの装丁です(↓)。

クラ~イですね(^_^;)。いかにも「昭和チック」。

そして2007年、集英社さんのこの快挙。

オッサン・オバハン的な違和感、

ジイサン・バアサン的な違和感

を感じる方も少なくないかもしれませんが、

私はこの快挙、認めます。

マーケティング戦術としては大成功

でしょう。

漫画家 小畑健との契約条件はわかりませんので、

集英社の利益はどの程度だったのかは、わかりませんけどね。

約1ヶ月半で売れた7万5,000部のほとんどは、

「カバー買い」だったことが推察されます。

このうち何万何千人が読んだのか?

それは推測できませんが、

古典文学が継承されていくことでは奏効したと。

実際、私も購入して読んでみました(25年ぶりかよ・・・)。

音楽CDと違って安いんで、衝動買いのハードルが実に低い(^o^)。

文字の大きさ(ポ数)が大きく、旧かな使いが改められている。

大学時代に購入した新潮文庫版の本文部分は約120ページ。

集英社文庫新装版の本文部分は約160ページ。

ボリューム(ページ数)が1.3倍の分、読みやすくなっています。

たしかに、旧かな使いで古い新潮文庫版のほうが、

原作に近い雰囲気がある。

しかし、いざ読んでみると 違和感はなかった。

週末の夜、ベッドの中で読んだのですが、

おかげで、“他人”の存在が怖くて仕方なかった小さいの頃の記憶が蘇った、嫌な夢をみてしまった私でした。。。

この集英社文庫版、巻末の「解説」のほかに、

太宰の娘さんにあたる太田治子(作家)の「鑑賞-父親というもの」も収録されています。

結構、やりますね。

しかも価格は新潮文庫より安い。

300円でおつりがくる。

ターゲットを考えてもね、

価格戦略 も巧みです。

あと余談ですけど、やはり巻末の「太宰治 年譜」は、小田切進 編。

1992年にご逝去された小田切進先生、私の卒論指導教授でした。

3日徹夜してもなお未完成だった私の卒論を通してくれました。

単位がぎりぎりだったため、留年を覚悟していた私でしたが、

4年で卒業できたのは、故 小田切進先生の温情ゆえなんです(^_^;)。

■芸術作品としての書籍の装丁

書籍のマーケティング戦術としての、

人気漫画とのコラボによる「カバー買い」誘発。

私は快挙だと考えます。

肝要なことは、メリットとデメリットの天秤。

でも、決して、書籍の装丁の芸術性、作品内容との整合性を、

「時代遅れ」として切り捨てる立場ではないことも書いておきます。

マーケターとしての立場よりも、個人の愛好者としての立場にシフトしますが。

私は昔から、菊地信義という方の装丁が好みでした。

山田詠美のデビュー作、『ベッド・タイム・アイズ』(河出書房)も

(当時、『ベッド・タイム・エイズ』と揶揄されてましたが・・・)

菊地信義の装丁でした(もう売っちゃいましたけどね・・・)。

社会人になったばかりの私が、

給料をつぎ込んで揃えた古井由吉の著作も、

装丁は菊地信義でした。(↓) (作品集の六巻だけ、ね~んだよな)

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。