■はじめに

近年、日本の歴史、特に戦国時代がブームになってるようですが、歴史に詳しい人にとっては常識となってる事実があります。

それは、「真田幸村」という名前の武将は実在しなかったということです。

真田信繁という武将は存在したのですが、その「真田信繁」が江戸時代になってから「真田幸村」と呼ばれて今に至っているということです。

真田信繁の「信繁」とは、武田信繁(武田信玄公の弟)にあやかったと伝えられてます。

真田信繁の父、真田昌幸は武田信玄公の奥近習衆だったんですが、おそらく信玄公の弟の武田信繁には余程お世話になってたんじゃないかなと想像します。

輪島裕介氏の『創られた「日本の心」神話』を読んみ改めて、70年代に「演歌」が“発明”され、50年代、60年代のある特徴を持った歌(唄)を「日本の心」を持ったものとしてカテゴライズ、包括していったんだなということを認識し、「真田幸村」の存在を連想したわけなんです。

■知的・言説的産物としての「演歌」カテゴリー

「昭和30年代までの『進歩派』的な思想の枠組みでは否定され克服されるべきものであった『アウトロー』や『貧しさ』『不幸』にこそ、日本の庶民的・民衆的な真正性があるという1960年安保以降の反体制思潮を背景に、寺山修二や五木寛之のような文化人が、過去に作品として生産されたレコード歌謡に『流し』や『夜の蝶』といったアウトローとの連続性を見出し、そこに『下層』や『怨念』、あるいは『漂泊』や『疎外』といった意味を付与することで、現在『演歌』と呼ばれる音楽ジャンルが誕生し、『抑圧された日本の庶民の怨念』の反映という意味において『日本の心』となりえたのです」(同書290ページ)

「演歌」が「日本の心」と定義づけられた“仕掛け”は上述のようになります。引用を続けます。

「さらにそれは専属制度の解体というレコード産業の一大転換期と結びつくことで、専属制度時代の音楽スタイルを引き継ぐ『演歌』と、新しく主流となりつつあった米英風の若者音楽をモデルとした非専属作家達によるレコード歌謡との差異が強く意識され、昭和30年代までのレコード歌謡の特徴はおしなべて『古い』ものと感じられるようになり、それがあたかも過去から連綿と続くような『土着』の『伝統』であるかのように読み替えられることを可能にしました。」(同書290~291ページ。赤文字強調は引用者)

「こぶし」や「唸り」といった“演歌”的な特徴要素のレコード歌謡への流入は昭和30年代から。

畠山みどりがパロディ、コミックとしてレコード歌謡に取り込んだ浪曲的意匠を、「唸り」という歌唱技法に極端に推し進めたのが都はるみ。

都はるみは、弘田三枝子の歌唱法を模倣したそうです。

その弘田三枝子の歌唱技法は、戦後のアメリカ音楽受容の一つの“到達点”。

「ためいき路線」の森進一も青江三奈も、ともにバックグラウンドは洋楽。

森進一のしわがれ声は、ルイ・アームストロングを意識したもの。

三橋美智也はビートルズより早くダビング録音を行っていたり。

ちなみに、昭和20年代まで“日本調の伝統”というと、「お座敷」などで歌われた「芸者歌手」の歌唱法。

それは、おちょぼ口でか細く歌うもので、歯を見せて笑うことさえ下品と見なすお座敷文化では、大口を開けて声を張り上げたり唸ったりなんて野暮の極みだったといいます。(同書71ページ)

北島三郎のコスチュームに代表される「和服」姿も、当初はいわば“コスプレ”的な衣装だったようです。

こじつけになるかもしれませんが、現在の“日本人のオタク的心性”に通ずるかもしれませんよね。

■著者 輪島氏の問題意識

しかし、輪島氏が本書を書かれた目的は、演歌は知的・言説的に“捏造”されたものだ、と演歌を批判することではありません。

現在の「演歌」が、(輪島氏が愛する)大衆音楽における「日本的」「伝統的」なものを、もっぱら「暗く、貧しく、じめじめして、寒々しく、みじめ」なものとして描いていることへの強い違和感こそ、輪島氏が「演歌」への批判的な研究に向かわせた動機だったそうです。(同書67ページより)

本書の終盤(第13章 「演歌」から「昭和歌謡」へ)で輪島氏は、「演歌」と「ニューミュージック」がパラレルな存在であり、ともに「J-POP(若者向けの自作自演風の音楽)」に駆逐される経緯を以下のように述べてます。

「『演歌』という言葉である種のレコード歌謡を指示し、それに『日本的』『伝統的』という意味合いを込めるようになったのは1970年前後であり、また、明示的に『演歌』と呼ばれた楽曲がレコード売り上げにおいてまがりなりにも成功を収めていた時期は1980年代半ばごろまでのわずか十数年にすぎません。『演歌』という言葉が市場的に意味を持った時期は、『ニューミュージック』という、もはや死語となった言葉のそれとほぼ重なっています」(同書317~318ページ)

それに続けて、研究の目的について述べられてます。

「繰り返しますが、それゆえに『演歌』は『日本的・伝統的』ではない、と主張することは私の本意ではありません。本書で強調してきたのは、『演歌』とは、『過去のレコード歌謡』を一定の仕方で選択的に包摂するための言説装置、つまり、『日本的・伝統的な大衆音楽』というものを作り出すための『語り方』であり『仕掛け』であった、ということです。」(同書318ページ)

■良質な戦後日本ポピュラー音楽史としての本書

ところで本書では、「演歌」というカテゴリに留まらず、戦後(一部戦前)のポピュラー音楽についての、産業、言説的な視点から、きめ細かな実証的な分析・考察が滔々として溢れており、とても読みごたえがあります。

僕も一気に2度読みしました。

戦後にフォーカスを絞られた日本のポピュラー音楽史を知る上で良質な書籍です。

個人的な感想を述べさせてもらうと、自分が実体験した時代についての言説について、僕よりも年少の方が書かれた書籍では、「ううん、ちょっと違うんだよな、ニュアンスが・・・」と感じることが多いんですけど、僕より約10歳年少の輪島氏の言説から、そういう感じ方は一切受けませんでした。

それどころか、自分が実体験していない過去の事例には心強い納得感を感じました。

輪島氏の研究がそれだけ実証的ということなのかなと思います。

戦後日本のポピュラー音楽史、という視点でもとてもよく整理されてます。

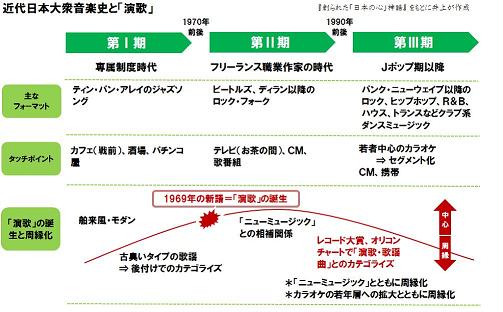

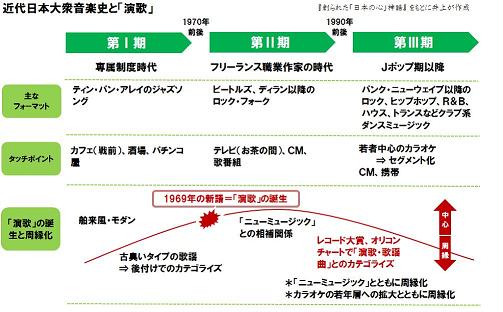

下図は、簡略ながら輪島氏の論を僕がまとめてみたものです。

これだけ充実した内容の詰まった書籍は珍しいです。

余談ですが、昔から音楽産業において、実は緻密なマーケティング戦略(メディアミックスなど)があったことは周知の事実なんですが、割と驚いた事例を本書で知りました。

競合他社の商品(カテゴリ)を貶めるため、わざと“変な”商品をリリースして、新カテゴリ自体を潰してしまうことを「陳腐化戦略」というのですが、この陳腐化戦略まで実行されてたんですね。音楽産業の世界でも。

(*一般的に「陳腐化戦略」は新カテゴリ、新市場創出のために使うんですが、あまりお薦めできる戦略じゃありません・・・)

「GSブーム」によって、「専属制度」の解体という危機感に駆られた専属ディレクターや専属作家達が結託し、質の悪いGSを量産してリスナーを飽きさせたとか。

ちなみに、粗製乱造されたB級GSや、船村徹作の「ステッキーで踊ろう」のような専属作家の「GSもどき」は、現在、カルト化して一部のマニアに珍重されているそうです。(同書32ページより)

■最後に お薦めの2枚

▲50年代や60年代も持ってるんですが、「70年代ベスト」の20曲は全部知ってます。

小学校の頃、宮史郎とぴんからトリオの「女のみち」、よく学校でパロってました。

オリジナルというよりも、「8時だよ 全員集合」で加藤茶がお巡りさんの恰好で自転車にのりながら歌ってたバージョンですかね。

宮史郎とぴんからトリオが「コミックバンド」だったこと、本書を読んで初めて知りました。どうりで面白いはずです。

▲臼井孝さん(T2U音楽研究所)企画・プロデュースのJ-POPカバー名盤。

演歌歌手は超大物揃いの贅沢盤です。

シリーズ化されて数タイトルでています。

本書でも320ページで触れられています(中森明菜の「艶華」、阿久悠作品カバーの「歌鬼」とともに)。

輪島氏は、「演歌」「アイドル」「ニューミュージック」として区分されていた楽曲群が、かなり似通った特徴を持っていたことを示唆されてます。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

近年、日本の歴史、特に戦国時代がブームになってるようですが、歴史に詳しい人にとっては常識となってる事実があります。

それは、「真田幸村」という名前の武将は実在しなかったということです。

真田信繁という武将は存在したのですが、その「真田信繁」が江戸時代になってから「真田幸村」と呼ばれて今に至っているということです。

真田信繁の「信繁」とは、武田信繁(武田信玄公の弟)にあやかったと伝えられてます。

真田信繁の父、真田昌幸は武田信玄公の奥近習衆だったんですが、おそらく信玄公の弟の武田信繁には余程お世話になってたんじゃないかなと想像します。

輪島裕介氏の『創られた「日本の心」神話』を読んみ改めて、70年代に「演歌」が“発明”され、50年代、60年代のある特徴を持った歌(唄)を「日本の心」を持ったものとしてカテゴライズ、包括していったんだなということを認識し、「真田幸村」の存在を連想したわけなんです。

■知的・言説的産物としての「演歌」カテゴリー

「昭和30年代までの『進歩派』的な思想の枠組みでは否定され克服されるべきものであった『アウトロー』や『貧しさ』『不幸』にこそ、日本の庶民的・民衆的な真正性があるという1960年安保以降の反体制思潮を背景に、寺山修二や五木寛之のような文化人が、過去に作品として生産されたレコード歌謡に『流し』や『夜の蝶』といったアウトローとの連続性を見出し、そこに『下層』や『怨念』、あるいは『漂泊』や『疎外』といった意味を付与することで、現在『演歌』と呼ばれる音楽ジャンルが誕生し、『抑圧された日本の庶民の怨念』の反映という意味において『日本の心』となりえたのです」(同書290ページ)

「演歌」が「日本の心」と定義づけられた“仕掛け”は上述のようになります。引用を続けます。

「さらにそれは専属制度の解体というレコード産業の一大転換期と結びつくことで、専属制度時代の音楽スタイルを引き継ぐ『演歌』と、新しく主流となりつつあった米英風の若者音楽をモデルとした非専属作家達によるレコード歌謡との差異が強く意識され、昭和30年代までのレコード歌謡の特徴はおしなべて『古い』ものと感じられるようになり、それがあたかも過去から連綿と続くような『土着』の『伝統』であるかのように読み替えられることを可能にしました。」(同書290~291ページ。赤文字強調は引用者)

「こぶし」や「唸り」といった“演歌”的な特徴要素のレコード歌謡への流入は昭和30年代から。

畠山みどりがパロディ、コミックとしてレコード歌謡に取り込んだ浪曲的意匠を、「唸り」という歌唱技法に極端に推し進めたのが都はるみ。

都はるみは、弘田三枝子の歌唱法を模倣したそうです。

その弘田三枝子の歌唱技法は、戦後のアメリカ音楽受容の一つの“到達点”。

「ためいき路線」の森進一も青江三奈も、ともにバックグラウンドは洋楽。

森進一のしわがれ声は、ルイ・アームストロングを意識したもの。

三橋美智也はビートルズより早くダビング録音を行っていたり。

ちなみに、昭和20年代まで“日本調の伝統”というと、「お座敷」などで歌われた「芸者歌手」の歌唱法。

それは、おちょぼ口でか細く歌うもので、歯を見せて笑うことさえ下品と見なすお座敷文化では、大口を開けて声を張り上げたり唸ったりなんて野暮の極みだったといいます。(同書71ページ)

北島三郎のコスチュームに代表される「和服」姿も、当初はいわば“コスプレ”的な衣装だったようです。

こじつけになるかもしれませんが、現在の“日本人のオタク的心性”に通ずるかもしれませんよね。

■著者 輪島氏の問題意識

しかし、輪島氏が本書を書かれた目的は、演歌は知的・言説的に“捏造”されたものだ、と演歌を批判することではありません。

現在の「演歌」が、(輪島氏が愛する)大衆音楽における「日本的」「伝統的」なものを、もっぱら「暗く、貧しく、じめじめして、寒々しく、みじめ」なものとして描いていることへの強い違和感こそ、輪島氏が「演歌」への批判的な研究に向かわせた動機だったそうです。(同書67ページより)

本書の終盤(第13章 「演歌」から「昭和歌謡」へ)で輪島氏は、「演歌」と「ニューミュージック」がパラレルな存在であり、ともに「J-POP(若者向けの自作自演風の音楽)」に駆逐される経緯を以下のように述べてます。

「『演歌』という言葉である種のレコード歌謡を指示し、それに『日本的』『伝統的』という意味合いを込めるようになったのは1970年前後であり、また、明示的に『演歌』と呼ばれた楽曲がレコード売り上げにおいてまがりなりにも成功を収めていた時期は1980年代半ばごろまでのわずか十数年にすぎません。『演歌』という言葉が市場的に意味を持った時期は、『ニューミュージック』という、もはや死語となった言葉のそれとほぼ重なっています」(同書317~318ページ)

それに続けて、研究の目的について述べられてます。

「繰り返しますが、それゆえに『演歌』は『日本的・伝統的』ではない、と主張することは私の本意ではありません。本書で強調してきたのは、『演歌』とは、『過去のレコード歌謡』を一定の仕方で選択的に包摂するための言説装置、つまり、『日本的・伝統的な大衆音楽』というものを作り出すための『語り方』であり『仕掛け』であった、ということです。」(同書318ページ)

■良質な戦後日本ポピュラー音楽史としての本書

ところで本書では、「演歌」というカテゴリに留まらず、戦後(一部戦前)のポピュラー音楽についての、産業、言説的な視点から、きめ細かな実証的な分析・考察が滔々として溢れており、とても読みごたえがあります。

僕も一気に2度読みしました。

戦後にフォーカスを絞られた日本のポピュラー音楽史を知る上で良質な書籍です。

個人的な感想を述べさせてもらうと、自分が実体験した時代についての言説について、僕よりも年少の方が書かれた書籍では、「ううん、ちょっと違うんだよな、ニュアンスが・・・」と感じることが多いんですけど、僕より約10歳年少の輪島氏の言説から、そういう感じ方は一切受けませんでした。

それどころか、自分が実体験していない過去の事例には心強い納得感を感じました。

輪島氏の研究がそれだけ実証的ということなのかなと思います。

戦後日本のポピュラー音楽史、という視点でもとてもよく整理されてます。

下図は、簡略ながら輪島氏の論を僕がまとめてみたものです。

これだけ充実した内容の詰まった書籍は珍しいです。

余談ですが、昔から音楽産業において、実は緻密なマーケティング戦略(メディアミックスなど)があったことは周知の事実なんですが、割と驚いた事例を本書で知りました。

競合他社の商品(カテゴリ)を貶めるため、わざと“変な”商品をリリースして、新カテゴリ自体を潰してしまうことを「陳腐化戦略」というのですが、この陳腐化戦略まで実行されてたんですね。音楽産業の世界でも。

(*一般的に「陳腐化戦略」は新カテゴリ、新市場創出のために使うんですが、あまりお薦めできる戦略じゃありません・・・)

「GSブーム」によって、「専属制度」の解体という危機感に駆られた専属ディレクターや専属作家達が結託し、質の悪いGSを量産してリスナーを飽きさせたとか。

ちなみに、粗製乱造されたB級GSや、船村徹作の「ステッキーで踊ろう」のような専属作家の「GSもどき」は、現在、カルト化して一部のマニアに珍重されているそうです。(同書32ページより)

■最後に お薦めの2枚

▲50年代や60年代も持ってるんですが、「70年代ベスト」の20曲は全部知ってます。

小学校の頃、宮史郎とぴんからトリオの「女のみち」、よく学校でパロってました。

オリジナルというよりも、「8時だよ 全員集合」で加藤茶がお巡りさんの恰好で自転車にのりながら歌ってたバージョンですかね。

宮史郎とぴんからトリオが「コミックバンド」だったこと、本書を読んで初めて知りました。どうりで面白いはずです。

▲臼井孝さん(T2U音楽研究所)企画・プロデュースのJ-POPカバー名盤。

演歌歌手は超大物揃いの贅沢盤です。

シリーズ化されて数タイトルでています。

本書でも320ページで触れられています(中森明菜の「艶華」、阿久悠作品カバーの「歌鬼」とともに)。

輪島氏は、「演歌」「アイドル」「ニューミュージック」として区分されていた楽曲群が、かなり似通った特徴を持っていたことを示唆されてます。

| 創られた「日本の心」神話~「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史~ 光文社新書 |

| 輪島 裕介 | |

| 光文社 |

| 青春歌年鑑 演歌歌謡編 1970年代ベスト |

| クリエーター情報なし | |

| テイチクエンタテインメント |

| エンカのチカラ-SONG IS LIFE 70’S |

| クリエーター情報なし | |

| コロムビアミュージックエンタテインメント |

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。