須賀神社の周辺を散策していて江戸名所図会に描かれているお寺さんに出合いました。

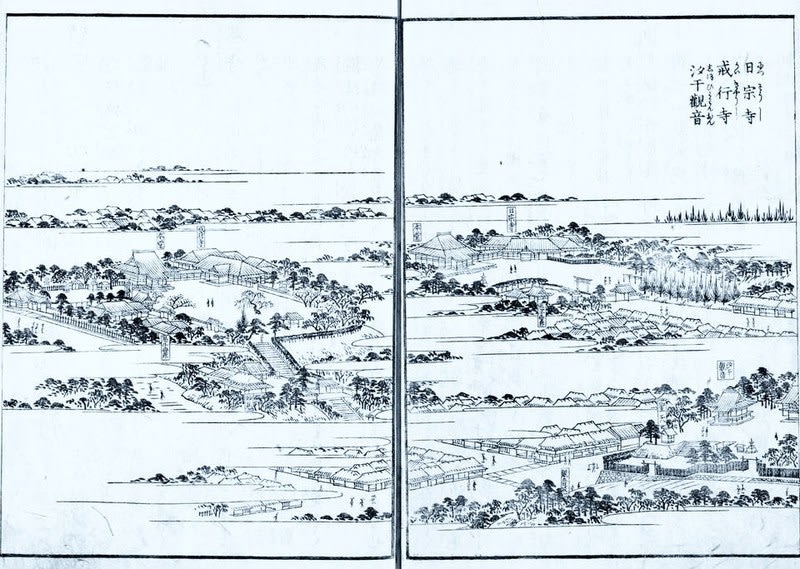

江戸名所図会より

戒行寺(左)と日宗寺(右)と右下に汐干漢音が描かれています。

戒行寺の山門です。

戒行寺の山門です。

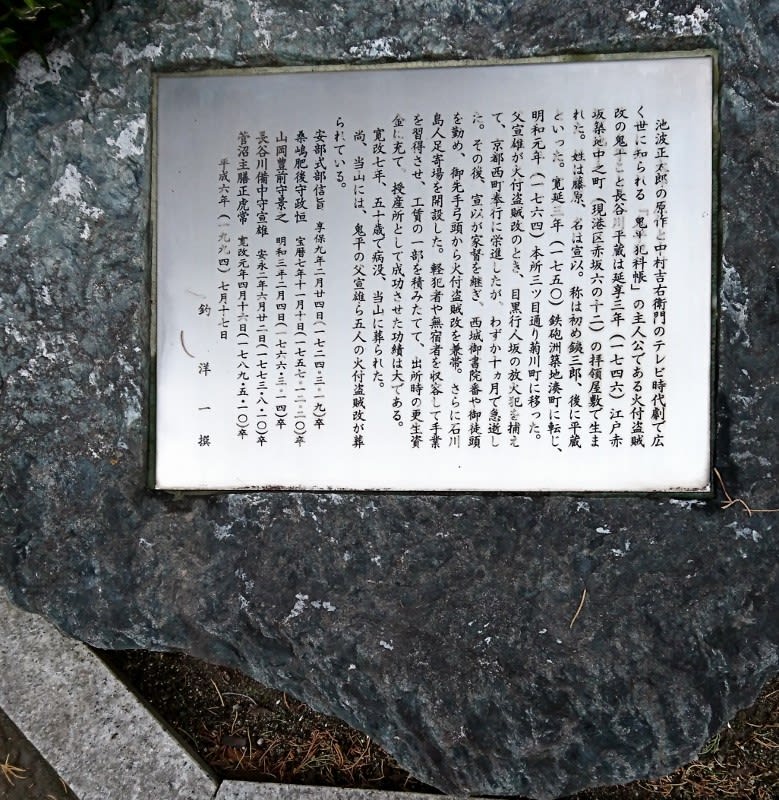

入ったところにこんな碑がありました。

長谷川平蔵供養塔

『池波正太郎の原作と中村吉右衛門のテレビ時代劇で広く世に知られる「鬼平犯科帳」の火付盗賊改の鬼平こと長谷川平蔵は延享3年(1746)江戸赤坂築地中之町(現港区赤坂6-12の拝領屋敷で生まれた。姓は藤原、名は宣以。称は初め銕三郎、後に平蔵といった。寛延3年(1750)鉄砲洲築地湊町に転じ、明和元年(1764)本所三ツ目通り菊川安置に移った。父宣雄が火付盗賊改のとき、目黒行人坂の放火犯を捕らえて、京都西町奉行に栄進したが、わずか10ヶ月で急逝した。その後、宣以が家督を継ぎ、西城御書院番や御徒頭を勤め、御先手弓頭から火付盗賊改を兼帯。さらに石川島人足寄場を開設した。軽犯者や無宿者を収容して手業を習得させ、工賃の一部を積み立てて、出所時の更生資金に充て、授産所として成功させた功績は大である。

寛政7年、50歳で病没、当山に葬られた。

なお、当山には、鬼平の父宣雄ら5人の火付盗賊改が葬れている。

安部式部信旨、桑島肥後守政恒、山岡豊前守景之

長谷川備中守宣雄。菅沼主膳正虎常』

池波正太郎の鬼平犯科帳により、長谷川平蔵が注目され、今ではもてはやされているようですが、明治末期に、戒行寺内にあった墓は、杉並区堀の内の共同墓地に改葬移転され、この時に、遺族の立会がなかったので、墓は無縁のものとして処分されて無縁仏になってしまったようです。

本堂の面して墓石があったので撮ってきましたが、右手の墓石が長谷川家のもののようです。

★ランドマーク戒行寺:戒行寺は、玉泉院日養が麹町に戒行庵として文禄4年(1595)創建、隣家の宮重作兵衛重次(妙典院殿蓮經日珠居士、正保3年1646年歿)の助力により、一寺となし戒行寺となったということだそうです。江戸城外堀建造に伴い、寛永11年(1634)当地へ移転、江戸期には身延山末頭5ヶ寺の一つとして繁栄、塔頭数ヶ院を擁していたといいます。

境内には漢音像や

境内には漢音像や 多宝塔などがありました。

多宝塔などがありました。

山門前の通りは急坂ですが、戒行寺坂とありました。

山門前の通りは急坂ですが、戒行寺坂とありました。

坂を下りてから四谷三丁目に急いで向かいました。

高いところに四谷霊廟とありましたが、後で調べたら汐干漢音の所だったようです。

★ランドマーク真成院、四谷霊廟:慶長三年(1598)、祈祷僧である清心法印によって開山。 江戸城外濠工事のため、幕府に替地として与えられた四谷に移転し、その後、本堂と観音堂が失われてしまったものの、天保八年(1837)に再建。 その頃に描かれた『江戸名所図会』では、「四谷の四名所の一つ」に数えられています。当寺の観音像は、鹽踏観音は一に汐干観音とも称され、村上天皇の守護仏だったともいいます。

日宗寺の山門がありました。入った左手に

日宗寺の山門がありました。入った左手に

浄行菩薩がありました。 日蓮像

日蓮像

★ランドマーク日宗寺:日宗寺は、弘法山浄蓮寺として麹町9丁目清水谷に元和5年(1619)創建、外濠拡張のため寛永11年に当地へ移転したといいます。三代目藤堂大学頭高次の室高見院殿心月日宗大姉(慶安2年1649年没)より高見山日宗寺と改めたといいます。

日宗寺からさらに四谷三丁目の駅に向かうと

法蔵寺がありました。

★法蔵寺は、兵庫頭松平親良(元和9年没)が三州法蔵寺の寺號を移して、大譽永蓮和尚を請して天正19年(1591)開山したといいます。

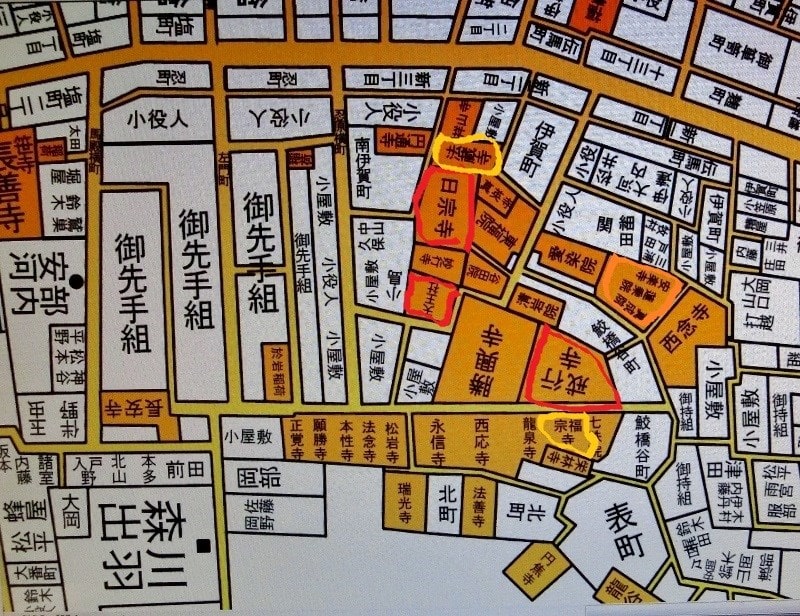

江戸時代の絵図古地図です。

この処は江戸時代には、元々鮫ヶ橋北町と云って、書上に北町一円を入といい、北の方の離地は日宗寺境内に付日宗寺前と相唱え候とある。法蔵寺の下辺り、向い側日宗寺前から元の谷町1丁目にかけて(今の若葉2~3丁目)、その名残のような曲折した道路が谷の低地を未だに形ち作っている。

江戸期切絵図を見ると法蔵寺横町よりは、この寺の前には出られず、天王横町より入り東福院坂を下って日宗寺に入ったように記してあり、明治中頃法蔵寺前より新道を切開いて、この寺の前から鮫ヶ橋谷町の通りへ出られるようになった。(四谷南寺町界隈より)

江戸名所図会には描かれていませんが、途中で戒行寺の前にあった崇福寺でも写真を撮りました。

山門

庚申塔

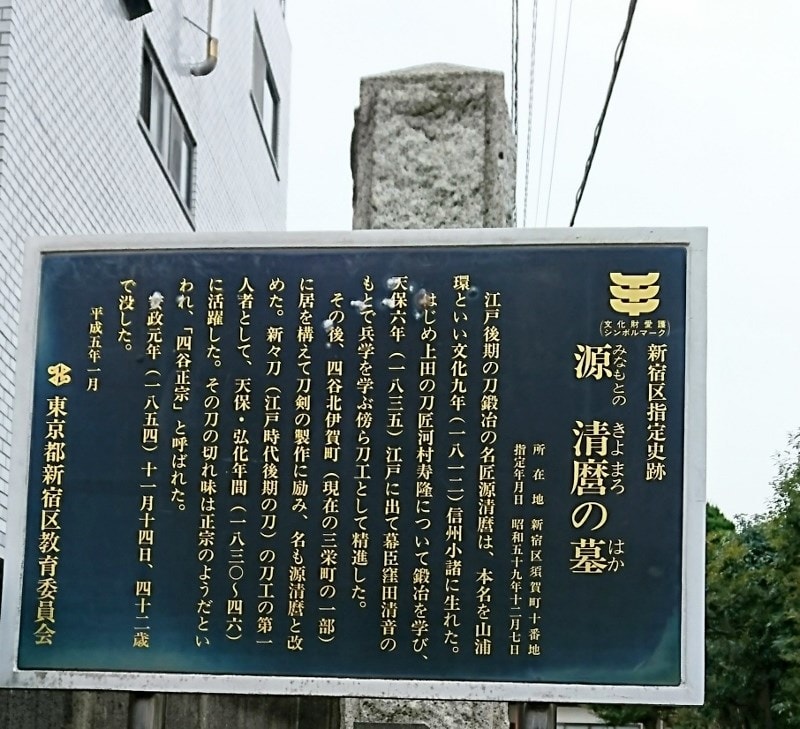

寺を覘いていたら不審に思われてなにかご用ですかと呼びとめらたので写真を撮らせてもらっていますと答えたら清麿の墓は奥ですよと教えられましたが、たどり着けませんでした。

★ランドマーク崇福寺:宗福寺は、勝興寺二世岳室存積大和尚が慶長8年(1603)麹町清水谷に創建、江戸城外堀建造に伴い寛永11年(1634)当地へ移転したといいます。

サザンカ冨士の峰はいくつか残っていました。

サザンカ冨士の峰はいくつか残っていました。

下流の写真は11月のものです。見えなくなっている少し先に逆井橋があります。

下流の写真は11月のものです。見えなくなっている少し先に逆井橋があります。

こちらは江東区側のものです。

こちらは江東区側のものです。

広重 「江戸名所百景 逆井のわたし」です。

広重 「江戸名所百景 逆井のわたし」です。

清流とは言い難いですが、今は魚も捕れるようになりました。

清流とは言い難いですが、今は魚も捕れるようになりました。 逆井橋から見た、竪川との合流地点です。江東区内の竪川は上は首都高速7号線、川は暗渠になり、堅川河川敷公園となっています。

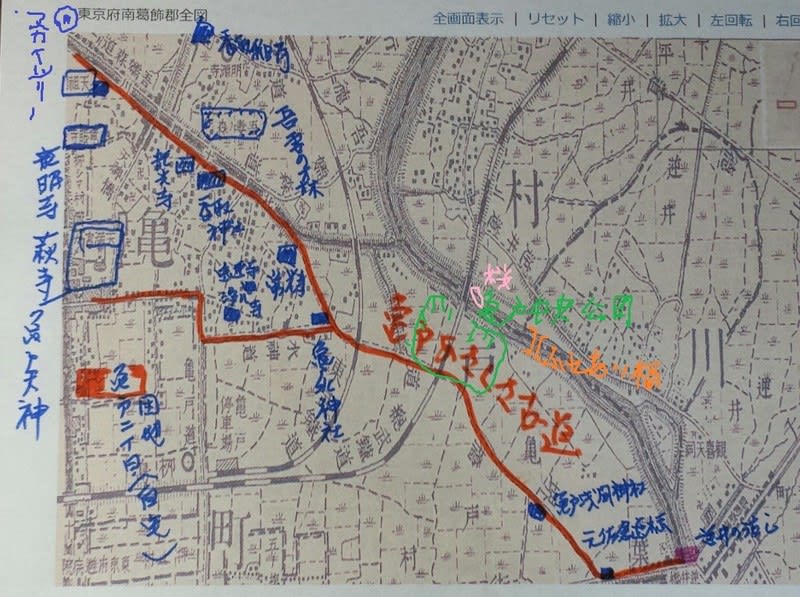

逆井橋から見た、竪川との合流地点です。江東区内の竪川は上は首都高速7号線、川は暗渠になり、堅川河川敷公園となっています。 江東区ではここを終起点とした亀戸あさくさ古道を訪ねてという案内板です。これは「亀戸あさくさ古道保存会」(鴇田慶三会長)が、江東区亀戸エリアの古道を紹介するガイドマップを2013年4月上旬に制作するとともに、道中8か所に案内板を設置したものです。

江東区ではここを終起点とした亀戸あさくさ古道を訪ねてという案内板です。これは「亀戸あさくさ古道保存会」(鴇田慶三会長)が、江東区亀戸エリアの古道を紹介するガイドマップを2013年4月上旬に制作するとともに、道中8か所に案内板を設置したものです。 佐倉道(千葉街道)となっています。分岐点にあった道標を再建したものです。

佐倉道(千葉街道)となっています。分岐点にあった道標を再建したものです。

両国方面に向かっています。

両国方面に向かっています。 堅川通りとも言ったようです。

堅川通りとも言ったようです。 右手の堅川に六つ目橋があったようです。

右手の堅川に六つ目橋があったようです。 先が逆井橋になります。

先が逆井橋になります。

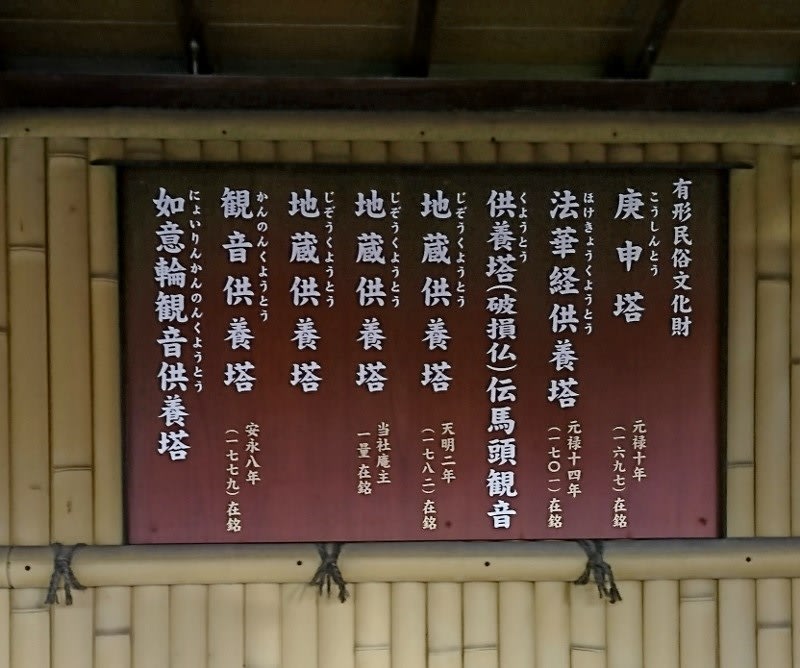

元禄10年(1697年)在銘の庚申塔です。

元禄10年(1697年)在銘の庚申塔です。 江戸名所図会中川釣鱚: 天保7年に出版された、江戸の観光ガイドブック『江戸名所図会』には、中川での鱚釣りの様子が描かれており、当時は釣りの名所として有名だったようです。

江戸名所図会中川釣鱚: 天保7年に出版された、江戸の観光ガイドブック『江戸名所図会』には、中川での鱚釣りの様子が描かれており、当時は釣りの名所として有名だったようです。 中川の下流今は荒川となっています。

中川の下流今は荒川となっています。

新宿の文化財の案内が外から見えたので何となく寄ってみました。

新宿の文化財の案内が外から見えたので何となく寄ってみました。 阿弥陀三尊種子板碑です。

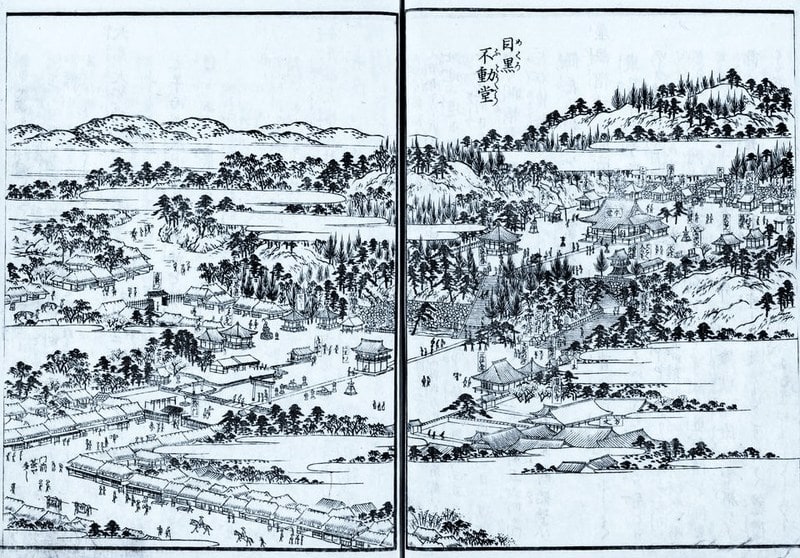

阿弥陀三尊種子板碑です。 江戸名所図会より

江戸名所図会より

本堂

本堂

仏足石

仏足石

真ん中の桜は新宿区の保護樹になっていました。

真ん中の桜は新宿区の保護樹になっていました。 特に目的として歩いたわけではありませんでした、探していた江戸名所図会の施設に出合えました。

特に目的として歩いたわけではありませんでした、探していた江戸名所図会の施設に出合えました。 東京タワーのところにある施設の衛生点検に伺いました。ちょっと離れていますが愛宕神社に寄ってみました。今回は参拝者も多く、時間もなかったのであまり写真も撮れませんでした。前回2013年10月28日撮ったものを追加して江戸名所図会めぐりとしてアップします。

東京タワーのところにある施設の衛生点検に伺いました。ちょっと離れていますが愛宕神社に寄ってみました。今回は参拝者も多く、時間もなかったのであまり写真も撮れませんでした。前回2013年10月28日撮ったものを追加して江戸名所図会めぐりとしてアップします。

2013年10月の時の写真です。

2013年10月の時の写真です。

今回は上から撮りました。鳥居も赤く塗られています。

今回は上から撮りました。鳥居も赤く塗られています。

NHK放送博物館側

NHK放送博物館側

江戸名所図会より

江戸名所図会より 愛宕山総門 そのニ 京洛より移遷して武州に座す/壇を築き閣を構へ山丘に陟る/誰か知らん幣帛神封の物/ かへつて沙門活命の謀と作らんは 羅山子

愛宕山総門 そのニ 京洛より移遷して武州に座す/壇を築き閣を構へ山丘に陟る/誰か知らん幣帛神封の物/ かへつて沙門活命の謀と作らんは 羅山子 以上の3枚が続いて描かれています。キャプション この次ニ丁の図、愛宕本社に至るまで続画(つづきえ)なり。

以上の3枚が続いて描かれています。キャプション この次ニ丁の図、愛宕本社に至るまで続画(つづきえ)なり。

2013年10月の時、虎ノ門ヒルズはまだ工事中でした

2013年10月の時、虎ノ門ヒルズはまだ工事中でした 仁王門です。

仁王門です。

江戸名所図会より

江戸名所図会より

比翼塚がありました。

比翼塚がありました。

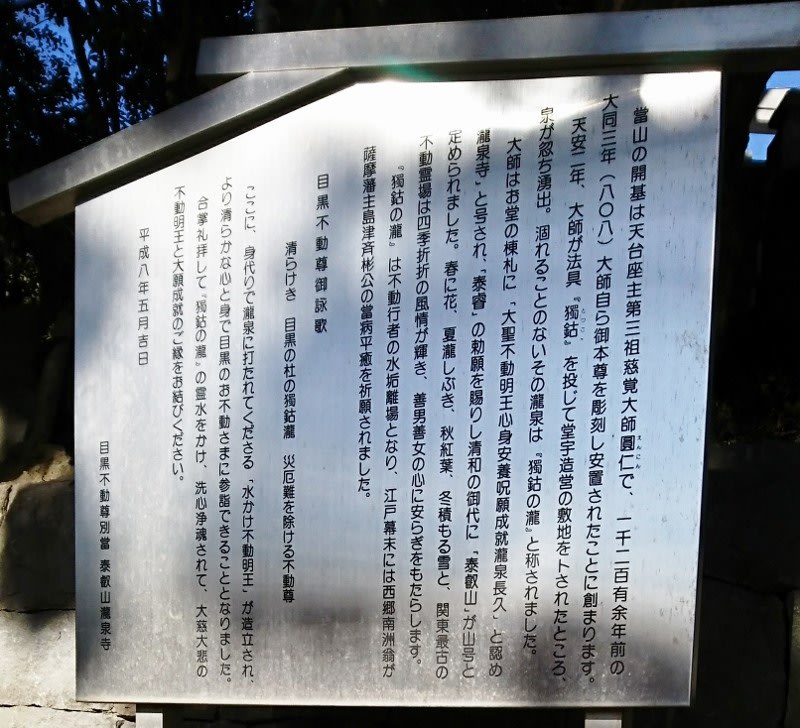

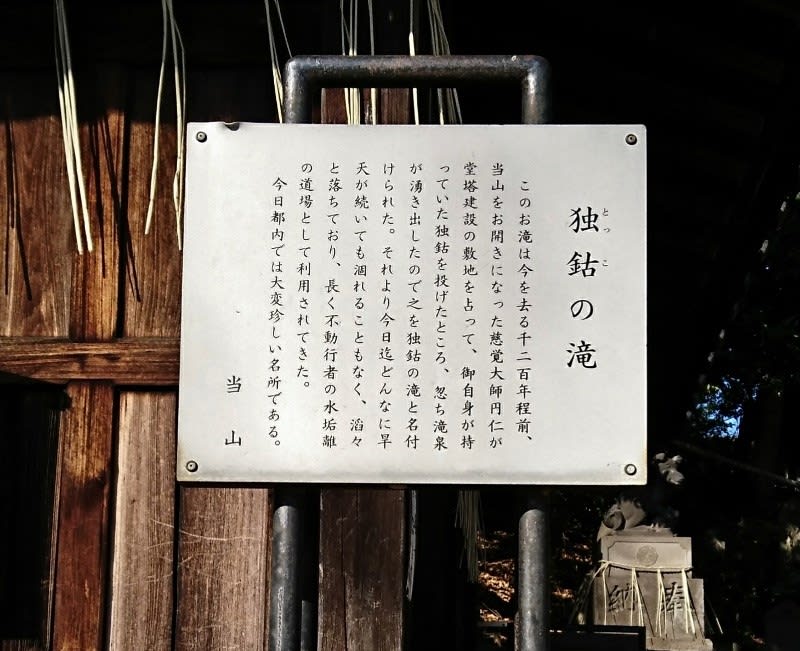

独鈷の滝

独鈷の滝 独鈷(とっこ)の滝の左手にあるのが前不動堂。本尊は不動明王立像で、庶民信仰の便を図ったものとも、本堂に祈願するための徳を積む修業の場であったともいわれる。

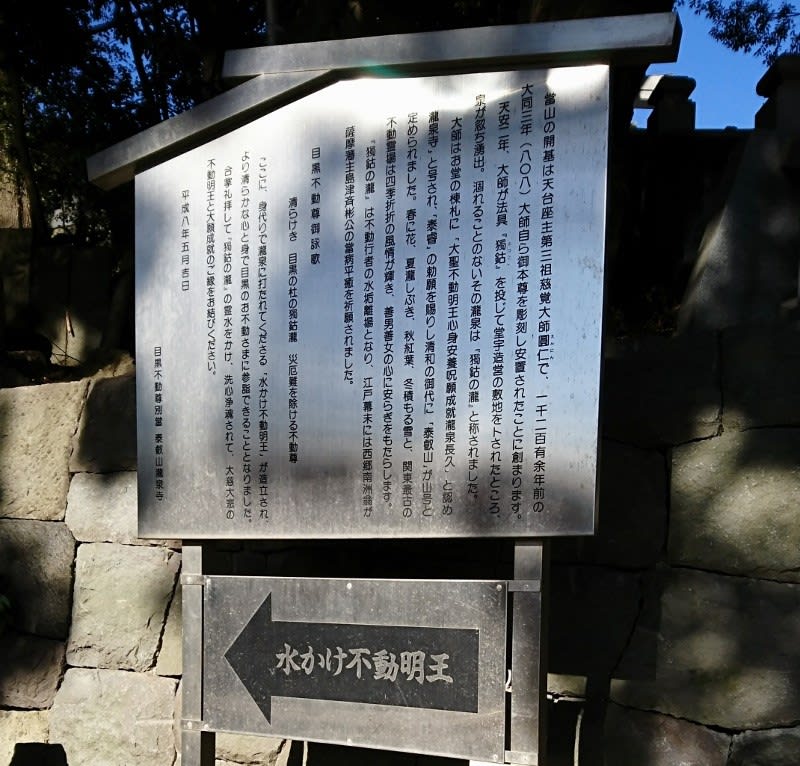

独鈷(とっこ)の滝の左手にあるのが前不動堂。本尊は不動明王立像で、庶民信仰の便を図ったものとも、本堂に祈願するための徳を積む修業の場であったともいわれる。 垢離堂(瀧泉寺)

垢離堂(瀧泉寺)

★鐘楼堂

★鐘楼堂 ★災厄除 護衛不動尊

★災厄除 護衛不動尊

途中に力石があります。その下に

途中に力石があります。その下に

女坂=水音聞きてまた祈る

女坂=水音聞きてまた祈る