目黒区中小事業センターで行われた食品衛生講習会の講師をしたので、ついでに周辺を散策しました。目的は目黒不動でしたが、途中で大鳥神社に出合いました。家で調べて見たら江戸名所図会にも載っていた古社でした。

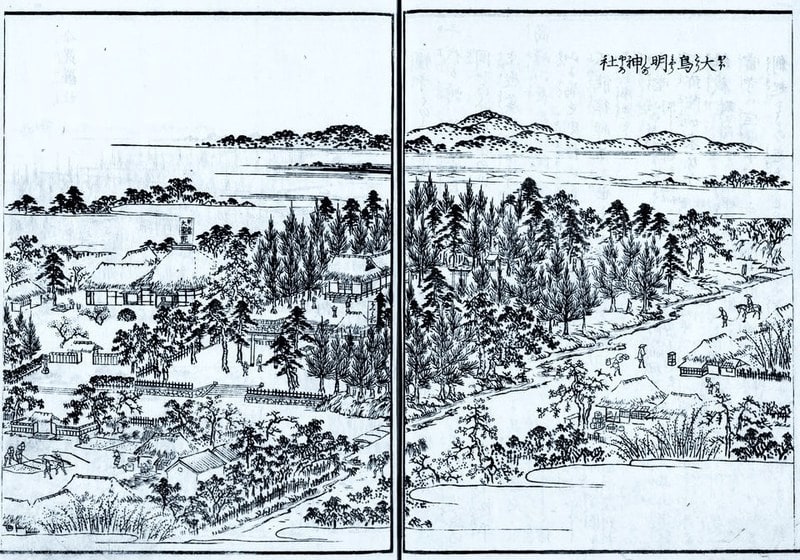

江戸名所図会より

江戸名所図会より

★ランドマーク目黒大鳥神社:この神社は、日本武尊の東征にゆかりがあるといわれるこの地に、大同元年(806)創建された区内最古の神社です。江戸地図として古いものとされる「長禄江戸図」に画かれている古江戸9社の1つで、目黒村の総鎮守でもありました。祭神は日本武尊を主神とし国常立尊と弟橘媛命を合祀しています。

毎年11月に開かれる酉の市は、東京では古いものの1つといわれており、現在も都内では有数の賑わいをみせています。この市のいわれは日本書紀に「10月己酉に日本武尊を遣わして、熊襲を撃つ」とあり、尊の出発日が酉の日であったことから、おこったと伝えられています。

毎年9月の例大祭には、目黒通りに大小30余基の町みこしが勢ぞろいします。それとともに社殿では「太々神楽・剣の舞」が奉納されます。11月の酉の市には、「太々神楽・熊手の舞」が神前で舞われます。

境内には、東京都の天然記念物に指定された「オオアカガシ」の老木や三猿だけの延宝塔、元禄時代(1688-1703)や宝永年間(1704-1710)の屋根付庚申塔など5基の石造物もあります。また、俗に切支丹燈籠といわれる「織部式燈籠」や、天保6年(1835)の酉の市に神楽を奉納した記念碑などもあります。(目黒区教育委員会掲示より) 古地図

古地図

大江戸絵図より

拝殿です。

拝殿です。 神楽殿、ここで「剣の舞」「熊手の舞」が舞われるのでしょうか。

神楽殿、ここで「剣の舞」「熊手の舞」が舞われるのでしょうか。

手水舎

手水舎

★ランドマークアカガシの木、この木ではなく、オオアカガシがあり、東京都指定天然記念物だった。

「大鳥神社境内に生育していたオオアカガシは、基本種のアカガシに比べ非常に大きく、薄い葉を繁らせ、また、雄花穂の花軸はアカガシより太く長く、苞や果実も大きいという特徴からアカガシの変種とみなされました。新変種命名の基準となった本樹は、学術上貴重な樹木として、昭和三八年に東京都の天然記念物に指定されました。本樹の枝葉は、現在でもオオアカガシCyclobalnopsis acuta(Thunb.) Oerst.var.megaphylla Hayashi,var.nov.のタイプ標本として、国立科学博物館筑波実験植物園に保管されています。

指定時に樹高約一六メートル、幹周り一・六メートルあった本樹は、生育環境の変化等により昭和五〇年代初め頃から樹勢の衰退がはじまり、数回にわたる樹勢回復事業も実施されましたが、平成一四年枯死が確認されました。また、後継樹育成のため挿し木による増殖も試みましたが、成功せず、平成二四年に指定解除となりました。

ここに説明盤を設置し、都内でも学術上貴重な名木が存在したことを後世に伝えるものです。

平成二四年三月 東京都教育委員会」

★

★切支丹燈籠:下目黒の大鳥神社所蔵で、昭和38年、守屋図書館に開設された郷土資料室に出品公開されて以来、中庭で展示していたものです。

もとは千代ヶ崎の大村邸内にあり、かつてこの地にあった肥前島原藩主松平主殿守(とのものかみ)の下屋敷にまつられ、密かに信仰されていたものと伝えられています。

竿石(さおいし)の下部に刻まれた像には足の表現がなく、イエス像を仏像形式に偽装した珍しい型の切支丹灯籠で、キリシタンへの弾圧と迫害が厳しくなった、寛永・正保・慶安の頃から江戸中期にかけて作られたものと考えられます。

銀杏も大きい木がありました。

銀杏の木の奥に 櫛塚の碑

櫛塚の碑

★櫛塚:全国美容週間実行委員会が奉納した櫛塚(くしづか)です。9月4日は櫛の日として櫛供養が行われるそうです。

延宝銘の庚申塔に将軍家と書かれた石碑など。

三猿だけの庚申塔となりは力石でしょうか。

三猿だけの庚申塔となりは力石でしょうか。

笠付の庚申塔

笠付の庚申塔

将軍家の墓です

将軍家の墓です

この奥に末社の目黒稲荷神社がありました。

★酉の市:酉の市は、鷲神社、酉の寺、大鳥神社など鷲や鳥にちなむ寺社の年中行事として知られる。また、愛知県名古屋市の稲園山七寺(大須七寺、長福寺)など関東地方以外でも行われ、多くの露店で、威勢よく手締めして「縁起熊手」を売る祭の賑わいは、年末の風物詩となっています。

江戸時代後期から、最も著名な酉の市は、浅草の鷲神社 (台東区)(おおとりじんじゃ)と酉の寺 長國寺(とりのてら ちょうこくじ)境内で行われた酉の市です。鷲神社 と酉の寺 長國寺の東隣には新吉原という遊郭が存在し、酉の市御例祭の日には遊郭内が開放されたといわれ、地の利も加わり最も有名な酉の市として現在に至っています。 規模(熊手店約150店舗・露天約750店)賑わい(毎年70万人~80万人の人出)とも日本一の酉の市である。

区民センターに行く途中の目黒川で頭の茶色いとりが泳いでいました。 ホシハジロでしょうか。

ホシハジロでしょうか。

十番稲荷神社です。

十番稲荷神社です。 鳥居の脇に宝船と

鳥居の脇に宝船と ガマガエルが祀ってありました。

ガマガエルが祀ってありました。

手水舎狭い境内で立体的にできています。

手水舎狭い境内で立体的にできています。

拝殿です。

拝殿です。

大黒さんの前の坂は大黒坂というようです。古地図では一本松坂になっています。

大黒さんの前の坂は大黒坂というようです。古地図では一本松坂になっています。

今は一本松のところからの上を一本松坂というようです。

今は一本松のところからの上を一本松坂というようです。 一歩松の由来です。

一歩松の由来です。

御神燈文花4年(1807年)?とあります。奥に見えるのは

御神燈文花4年(1807年)?とあります。奥に見えるのは 長伝寺です。

長伝寺です。

大黒坂を下ります。

大黒坂を下ります。

パティオ十番に戻ってきました。

パティオ十番に戻ってきました。

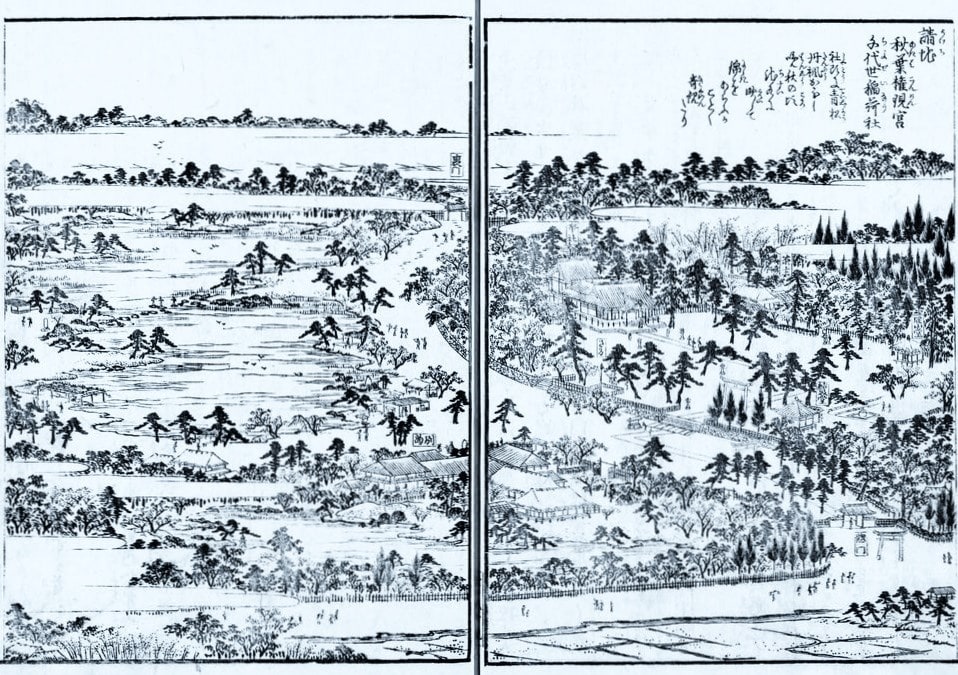

江戸名所図会より

江戸名所図会より

「亀戸鎮守葛飾神社」だったころの石碑でしょうか。亀戸惣鎮守葛飾神社号標石文政7年在銘(江東区登録文化財)のようです。

「亀戸鎮守葛飾神社」だったころの石碑でしょうか。亀戸惣鎮守葛飾神社号標石文政7年在銘(江東区登録文化財)のようです。 昔の狛犬の台でしょうか。

昔の狛犬の台でしょうか。

木遣りの由来の碑、

木遣りの由来の碑、 富岡八幡にもありましたが。

富岡八幡にもありましたが。 こちらは平和記念の碑です。戦災で多くの死者を出した下町の社寺仏閣にはどこにも震災の慰霊碑などが建てられています。

こちらは平和記念の碑です。戦災で多くの死者を出した下町の社寺仏閣にはどこにも震災の慰霊碑などが建てられています。 現在の狛犬です。

現在の狛犬です。

神楽殿

神楽殿 手水舎の手前に

手水舎の手前に

亀戸邑道祖神祭の絵は

亀戸邑道祖神祭の絵は 江戸名所図会に描かれています。

江戸名所図会に描かれています。

拝殿です。

拝殿です。

「亀村」が「亀戸」と称されるようになったのは、当地周辺にあった「臥龍梅庭」の井戸「亀ヶ井(かめがい)」と、地名が混同されて「亀井戸」と呼ばれるようになり、それが転じて「亀戸(かめいど)」となったとされる。

「亀村」が「亀戸」と称されるようになったのは、当地周辺にあった「臥龍梅庭」の井戸「亀ヶ井(かめがい)」と、地名が混同されて「亀井戸」と呼ばれるようになり、それが転じて「亀戸(かめいど)」となったとされる。

わたし彩(いろ)江戸名所図会より拝殿の左ほぼ中央におるのが水神です。

わたし彩(いろ)江戸名所図会より拝殿の左ほぼ中央におるのが水神です。

江戸名所図会より

江戸名所図会より もともとあった場所です。ここから香取神社に移されました。

もともとあった場所です。ここから香取神社に移されました。

今の正面の鳥居です。

今の正面の鳥居です。 由緒書きがあります。

由緒書きがあります。 奥に東京スカイツリーも見えます。

奥に東京スカイツリーも見えます。 わたし彩(いろ)江戸名所図会より

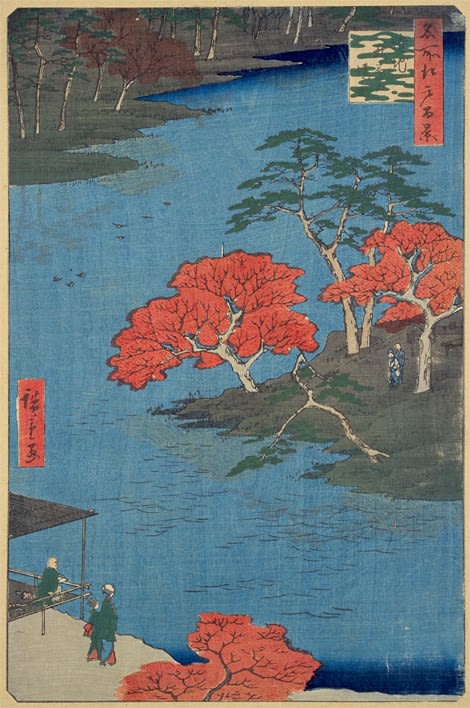

わたし彩(いろ)江戸名所図会より 広重 『江戸名所百景』[請地秋葉の境内]

広重 『江戸名所百景』[請地秋葉の境内]

神木のイチョウ

神木のイチョウ

狛犬は顔が破損していました。

狛犬は顔が破損していました。

神楽殿

神楽殿

この自転車で散策しています。杖を付けられるようにしてあります。この道路を挟んで料理店があったのでしょうか。右手の先に行ったところにはお好み屋さんありますが、テニスが終った後に時々きていましたが、神社のことは全く気にしていませんでした。

この自転車で散策しています。杖を付けられるようにしてあります。この道路を挟んで料理店があったのでしょうか。右手の先に行ったところにはお好み屋さんありますが、テニスが終った後に時々きていましたが、神社のことは全く気にしていませんでした。 江戸名所図会より

江戸名所図会より

広重 名所江戸百景 増上寺塔赤羽根より

広重 名所江戸百景 増上寺塔赤羽根より

江戸名所図会より 当時、増上寺には普通の人は入れなかったので、宝珠院は、増上寺の市井の人々の入り口として創られたお寺だそうです。

江戸名所図会より 当時、増上寺には普通の人は入れなかったので、宝珠院は、増上寺の市井の人々の入り口として創られたお寺だそうです。 東京タワーです。右に行くと弁天さんの宝珠院があります。

東京タワーです。右に行くと弁天さんの宝珠院があります。 弁天池です。

弁天池です。

地蔵堂を除いて取り壊されていました。

地蔵堂を除いて取り壊されていました。 本堂です。

本堂です。

手水舎

手水舎 子育・水子地蔵尊

子育・水子地蔵尊

中に飾ってあったようです。

中に飾ってあったようです。

探してみました。

探してみました。 ヘビと

ヘビと カエルは見つかりましたが、なめくじは見つかりませんでした。ネットで検索したら写真が載っていました。

カエルは見つかりましたが、なめくじは見つかりませんでした。ネットで検索したら写真が載っていました。

になっていました。

になっていました。

。

。