午前中に港区で会議があったので、品川駅まで足を延ばして東禅寺を散策しました。 山門

山門

★ランドマーク東禅寺:国指定史跡 東禅寺

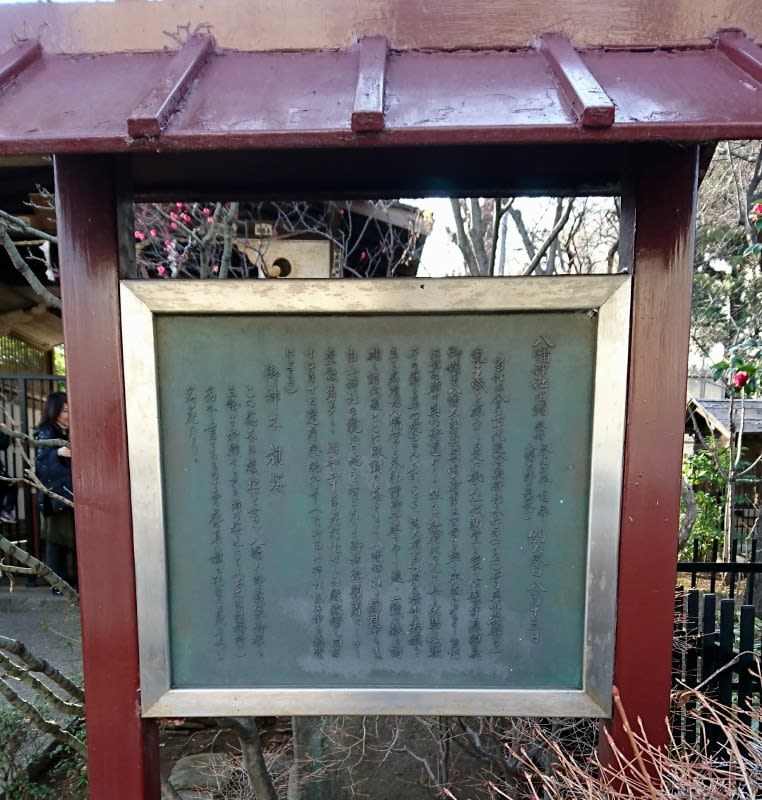

東禅寺 は、幕末の安政6年(1859)、最初の英国公使館 が置かれた場所です。東禅寺は、臨済宗妙心寺派 に属し、開基の飫肥藩主伊東家の他、仙台藩主伊達家、岡山藩主池田家等の菩提寺となり、また、臨済宗妙心寺派の江戸触頭でもありました。

幕末の開国に伴い、安政6年6月、初代英国公使(着任時は総領事)ラザフォード・オールコックが着任すると、東禅寺はその宿所として提供され、慶応元年(1865)6月まで7年間英国公使館として使用されました。その間、文久元年(1861)5月には尊皇攘夷派の水戸藩浪士に、翌2年5月に松本藩士により東禅寺襲撃事件が発生し、オールコックが着した「大君の都」には東禅寺の様子や、東禅寺襲撃事件が詳述されています。

現在の東禅寺の寺城は往時に比べ縮小し、建物の多くも失われていますが、公使館員の宿所となっていた「僊源亭」やその前の庭園などは良好に残っています。庭園と僊源亭を含めた景観は、公使館時代にベアトが撮影した古写真の風景を今に伝えています。

幕末期の米・仏・蘭などの各国公使館に当てられた寺院は大きく改変され、東禅寺が公使館の姿を伝えるほぼ唯一の寺院であることから国史跡に指定されました。

平成24年3月 建設 東京都教育委員会

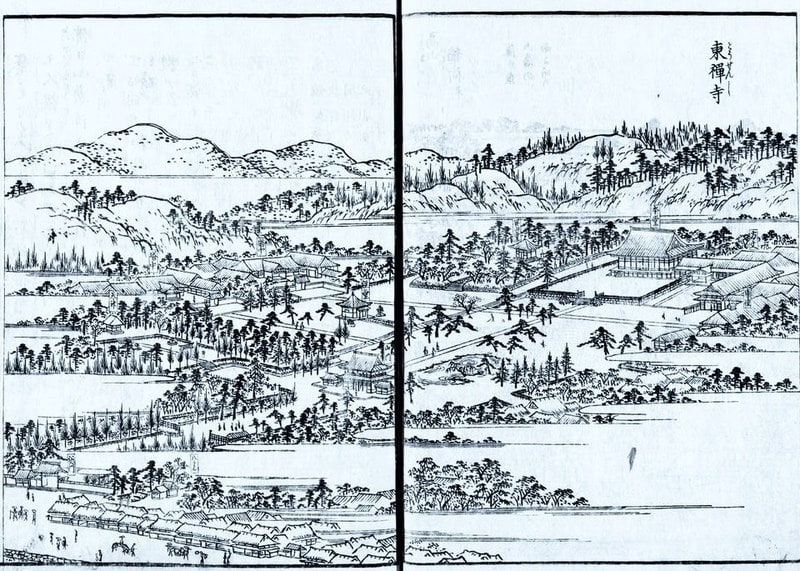

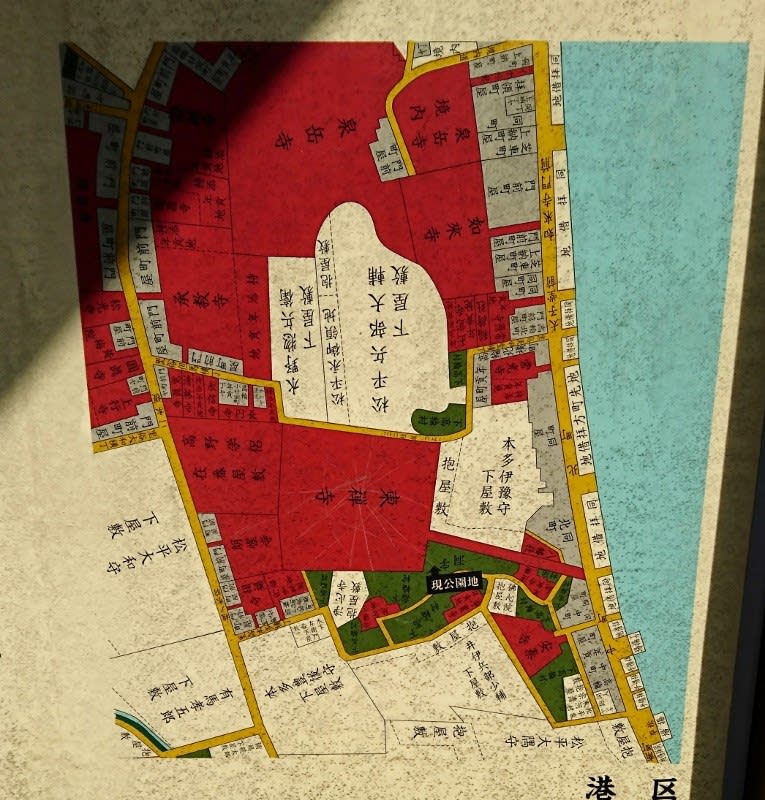

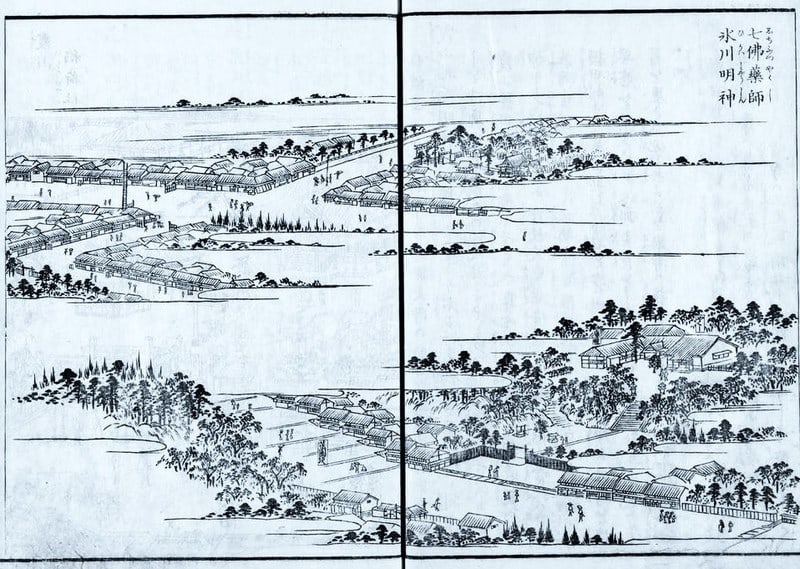

江戸名所図会より 江戸切絵図

江戸切絵図

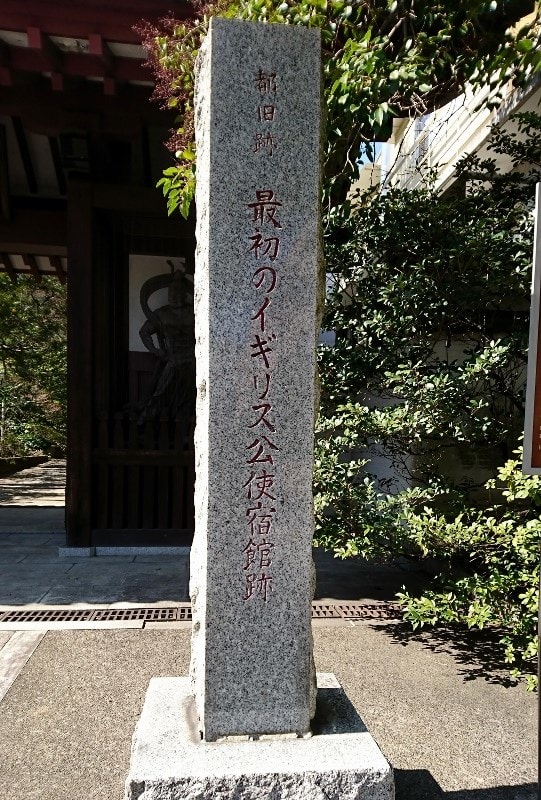

★最初のイギリス公使宿館跡:

安政5年(1858)7月に帰結された日英通商条約により、翌6年6月6日、イギリス初代公使オールコックらがここに駐在し、わが国最初のイギリス公使宿館となった。文久元年(1811)5月28日夜、水戸浪士の襲撃事件、同2年5月29日夜警固士のイギリス人殺傷事件があったが、明治6年(1873)ごろまで使用された。

当時、公使館にしようされたのは大厳間および書院と奥書院であったが、現在その一部である奥書院(5.4x9.0m)と玄関が旧時のままよく保存されており、そのほかは昭和初年に改築された。

阿形(あぎょう)の仁王像です。

阿形(あぎょう)の仁王像です。

吽形(うんぎょう)の仁王像です。

吽形(うんぎょう)の仁王像です。

境内に入ります。

境内に入ります。 三重塔が見えてきました。平成4年に建てたもののようです。

三重塔が見えてきました。平成4年に建てたもののようです。

鐘楼です。

鐘楼です。

宝物殿の正面玄関は19世紀中頃の部材を利用していということだそうです。

宝物殿の正面玄関は19世紀中頃の部材を利用していということだそうです。

眼前に東京湾が広がることから海上禅林とも呼ばれたそうです。

大きな石灯籠がありまさいた

大きな石灯籠がありまさいた

東禅寺事件:幕末の安政年間(1855年 - 1860年)以降、当寺は西洋人用の宿舎に割り当てられた。安政6年(1859年)には日本初のイギリス公使館が当寺に置かれ、公使ラザフォード・オールコックが駐在した。

安政7年1月7日(1860年1月29日)、公使オールコック付きの通訳小林伝吉が門前で2人の侍に殺害された。

文久元年(1861年)、攘夷派の常陸水戸藩浪士によって寺が襲撃される(第一次東禅寺事件)。オールコックは難を逃れたが、書記官らが負傷し、水戸藩浪士、警備兵の双方に死傷者が出た。翌文久2年(1862年)には護衛役の信濃松本藩藩士伊藤軍兵衛によって再び襲撃され、イギリス人水兵2名が殺害された(第二次東禅寺事件)。

などなど、まだまだいろいろと歴史があるようです。 長い三℃をあるいて帰りました。

長い三℃をあるいて帰りました。

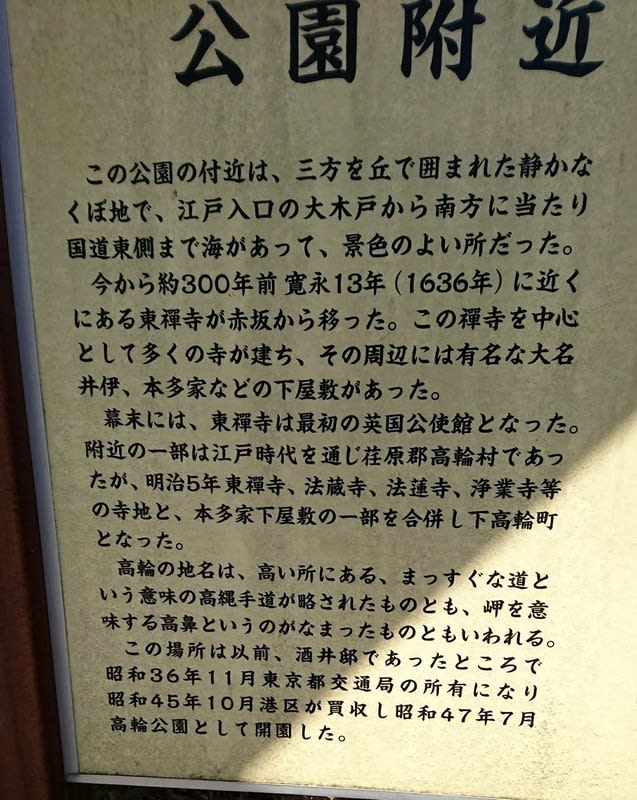

門を出たところに公園がありました。

看板が出ていたので、公園の注意書きではなく、この辺の歴史が書いてるといいな!と思って覘いてみたら希望通りの看板でした。

なんだか港区の文化度の高さを感じました。

ここから午後の仕事で東京タワーの下にある施設に向かいました。

施設の庭にはミツマタが咲いています。

江戸名所図会より

江戸名所図会より 江戸切絵図より稲荷と書かれているところが高山稲荷神社です。キャプションのように薩州藩の屋敷があります。

江戸切絵図より稲荷と書かれているところが高山稲荷神社です。キャプションのように薩州藩の屋敷があります。 江戸名所図会では長い階段がありますが今は短い階段があります。

江戸名所図会では長い階段がありますが今は短い階段があります。 狛犬は慶應元{1865年)年の銘記でしょうか。

狛犬は慶應元{1865年)年の銘記でしょうか。

手水舎

手水舎

社殿

社殿

江戸名所図会より

江戸名所図会より

江戸名所図会より

江戸名所図会より

手水舎

手水舎

富士塚は紫陽花の時期に多くの参拝者が訪れるようです。

富士塚は紫陽花の時期に多くの参拝者が訪れるようです。

稲荷神社の脇に石碑がありました。

稲荷神社の脇に石碑がありました。 冨士登山同行記念碑でしょうか。

冨士登山同行記念碑でしょうか。

後ろのビルは東洋大学でしょうか。

後ろのビルは東洋大学でしょうか。 潤一郎の奉納の桜です。

潤一郎の奉納の桜です。 福寿草

福寿草 万両

万両 サザンカ

サザンカ

銀杏の下に神輿蔵が並んでいます。

銀杏の下に神輿蔵が並んでいます。 とりあえず今は梅が咲いています。

とりあえず今は梅が咲いています。

高校のグランドから絶壁になっていて高台にあることがわかります。

高校のグランドから絶壁になっていて高台にあることがわかります。

江戸時代の切絵図です。広い通りが旧白山通りになります。根津神社(根津権現)も近くにあります。

江戸時代の切絵図です。広い通りが旧白山通りになります。根津神社(根津権現)も近くにあります。 江戸名所図会より

江戸名所図会より の奥までと歩いてみました。あいにく小雨で片手杖で傘も差さずに歩きました。

の奥までと歩いてみました。あいにく小雨で片手杖で傘も差さずに歩きました。 暗闇坂を登っていきました。

暗闇坂を登っていきました。

きみちゃん像のあるところから

きみちゃん像のあるところから 大黒坂から

大黒坂から 一本松坂を歩きました。以前の一本松の

一本松坂を歩きました。以前の一本松の 江戸名所図会に描かれている一本松です。鬼平犯科帳などにも登場します。

江戸名所図会に描かれている一本松です。鬼平犯科帳などにも登場します。 歩くのが大変で横道から入りました。

歩くのが大変で横道から入りました。 稲荷神社。

稲荷神社。

鳥居です。毘沙門天とありますが見つかりませんでした。

鳥居です。毘沙門天とありますが見つかりませんでした。 神楽殿

神楽殿 神輿蔵です。

神輿蔵です。

sy殿のうしろにそびえるのは元麻布ヒルズ(森ビル)です。

sy殿のうしろにそびえるのは元麻布ヒルズ(森ビル)です。

妙行寺とかかれているところを左に折れると下り坂です。善福寺のところ左折して、前回は門前で摂りました。

妙行寺とかかれているところを左に折れると下り坂です。善福寺のところ左折して、前回は門前で摂りました。

蔵のような建物は天白稲荷神社でした。

蔵のような建物は天白稲荷神社でした。

火消のく組の碑と半鐘と梯子の碑、奥に祖霊社です。

火消のく組の碑と半鐘と梯子の碑、奥に祖霊社です。

手水舎

手水舎 神楽殿です。

神楽殿です。 江戸名所図会より

江戸名所図会より

ちょっと曇っていて遠くが見えず残念でした。

ちょっと曇っていて遠くが見えず残念でした。 次に戒行寺に行ったのでこの階段は通りませんでした。

次に戒行寺に行ったのでこの階段は通りませんでした。 鳥居の手前右側が階段になっています。

鳥居の手前右側が階段になっています。