記憶が薄れないうちに〝冬物語″を続けたい。

早朝、寝ている間に、「みろく山の会」のご一行は全員が前日に歩いた道を戻り、登山口から入笠山頂、さらにヒルデエラ(大阿原)、テイ沢へと出発したようだった。締三郎翁と女性の会員が1名居残るはずだったのに、その二人も出掛けていってしまった。朝7時半の気温は零下16度。

たった一人で小屋にいると手持ち無沙汰で、取水場の屋根を直したり、水量を調整したりして時間を潰した。風もなく天気もよかったから、つい付近をフラフラとしたくなったが、外に出るとなるとそれなりの支度をしなければならない。それも億劫だった。また、ご一行は午後の1時くらいには戻ってくるはずで、その後どこかを案内しろと言われる可能性があった。特に初めて来た人たちならその気持ちは余計に強いだろうと、その時に備えて小屋の前の陽だまりに椅子を持ち出し、そこで体力を温存しておくことにした。

小黒川が削った深い、狭い谷が南に続いているが、概ね周囲は山や丘に囲まれている。そのせいで、太陽の光は溢れるばかりか、その降り注ぐ多量の光を真っ白な雪原が跳ね返えす。それでも、眩い光が溜まりにたまって、管理棟の入り口は天然の温室だと言っても良かった。

静かだった。権兵衛山が、ものぐさ男を叱っているように見えていた。

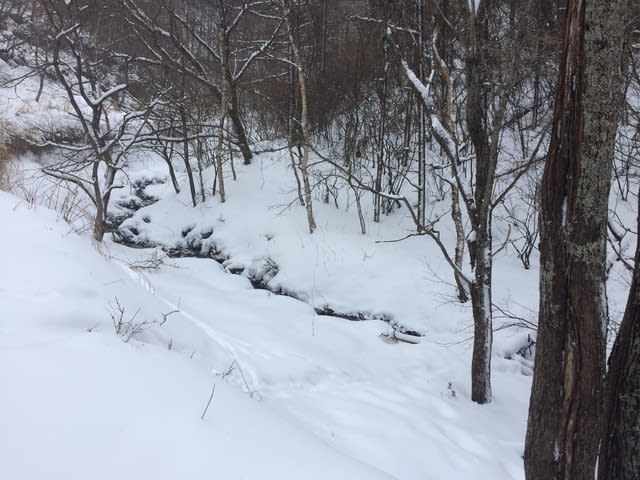

やはり、5,6名の希望者があって、日の落ちる前にと牧場を案内した。あれだけ歩き回ってきたはずなのに、まだ体力が残っているようで誰も急登を厭わない。雪の斜面を上に出ると、まず御嶽山、そして乗鞍、穂高は見えていたが槍は雲の中だった。緩やかな雪原の先に中アの空木岳が見え出すと、ダケカンバの鋭い枝の間から西駒ケ岳の山容も見えてきた。振り返れば、北方の空間を埋めるように霧ヶ峰、その奥には美ヶ原が続き、その視界の半分には、大きな夕暮れの空が広がっていた。誰もが、言葉をなくし感動していた。

光の明度が上がる、3月の入笠牧場が待っています。3月の3,4日は約1名様の雪上講習を兼ね上にいます。人数にはこだわりませんが、要予約。

営業については以下をクリックしてください。「冬季営業の案内(’17年度」は、前年のものを流用している部分もあって、段落や改行がおかしく、見苦しいかも知れませんが何卒ご容赦を。