ここ数ヶ月でいくつかの有用な論文や解説をピックアップしたが、自分自身も情報としてまとめられておらず、

当面は忘れている事項を思い出しつつ情報を統合していこうと思っている。

リブによる不完全な拡散は、拡散性が上がりそうな工夫などは考えれば拡散性は上がるだろうが、複雑な形状や大きい拡散体はコストがその分かかる。

必要最小限の大きさを今までのペーパーを利用して検討してみる。

そもそも今まで拡散を必要と考えたのは、コムフィルタ効果を軽減するためと、、LEVを知覚しやすくするためという複数の目的で考えていた。

コムフィルタ効果は主に150〜800Hz程度の中低域の問題である。(聴覚に近似した1/3オクターブバンドで考えると中高域は大したディップにならない)

そしてLEVは500〜2000Hzと中高域が重要な役割を果たしてくる。

出典:https://jpn.pioneer/ja/manufacturing/crdl/rd/pdf/14-2-2.pdf

そのため、初期反射面に設置するコムフィルタ効果の軽減のために入れるリブはやや大きめである必要があるが、

LEVを得やすくするため、フラッターエコー防止のためのリブは小さめでかまわない。むしろ10cmくらいのリブは2000Hzの拡散率が逆に落ちるようなのでなおさらのこと少し小さめでいいはずである。

以前取り扱った論文中で

出典:http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/x/x004.pdf

コムフィルタ効果対策のリブとしては

150〜800Hz程度という帯域的に10cmの深さが一番適性が高い。

150〜800Hz程度の周波数帯域的には10cm幅が一番拡散性が高い

ということで一次反射面のコムフィルタ効果軽減のためには10cm×10cm程度のリブが一番適正が高いことになる。

それよりも高い周波数の一部で極端に拡散率が落ちるのだが、それはリブの深さ、幅、間隔が10cmで統一されているからであり、若干ずらしたり不規則にすることで緩和が期待できる。

10cm×10cmは材の用意が大変だと思っていたが、4×4材をコアに羽目板やウォールパネルで表面を取り繕うとちょうど良い感じのサイズになりそうなので、コスト的にそこまで大きなものにはならないかもしれない。

では一次反射面以降の残響を早く出現させ、より細かな残響とするためのリブはどんなサイズが良いか。

上で挙げたグラフの中で500〜2000Hzの帯域に一番効くサイズとなる。

500〜2000Hzでバランスが一番安定して拡散するのサイズ

:高さ6cm幅15cmのリブ、次点で高さ6cm幅10cmリブ

1000〜2000Hzに大きく偏っているが拡散率の総合的に一番大きいサイズ

:高さ4cm幅10cmのリブ

コスパ的に1600〜2000Hzとかなり偏っているがコストが低い割に拡散率が高い

:高さ4cm×幅5cmのリブ

次点で高さ2cm幅10cm、高さ2cm幅5cm、高さ6cm幅5cmもコストの割に拡散率は悪くない。

どれを使うというと、複数使うのが一番偏りなくて良いのではないだろうかと考えている。

幅も20cm周期に対しての幅であり、一番効率が良いのが周期に対するリブ幅が50%のようだが、率を守ればもう少し細くてもいいのかもしれない。細くする理由は視覚的効果と幅の広い材の入手性に難がある場合の対応という理由である。(根拠はないが)

また拡散体は背面に空気層があると効率が良いと言われている。

リブの場合は直交する柱で少し浮かせる感じになるのか?

リブを浮かせるためのスペーサー自体がリブであればいいのではないか?

やや周期性はあるが2cmと2cmの直交2層リブの場合

高さ0cm、高さ2cm、高さ4cm、高さ4cm(背面空気層2cm)、のパターンができあがり、簡易的な二次元拡散体になり得る上に、表層の拡散体が背面空気層により拡散性が向上する。

調べてみてもあまりこれに関する研究はないが良さそうな気もしている。

例(わかりづらいがebayより転載)

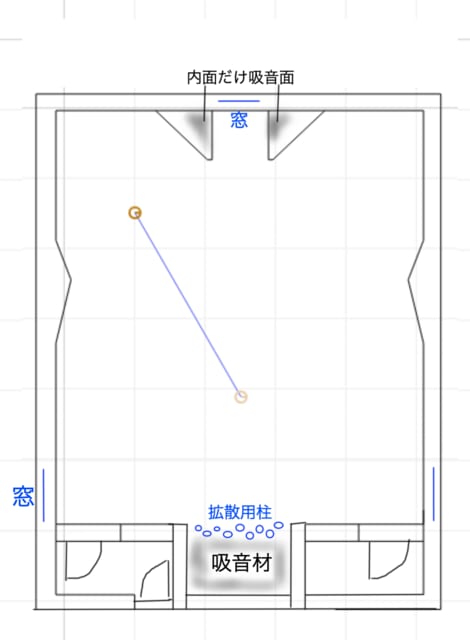

なので暫定案ではあるが、リブの使用のたたき台として

初期反射面を意識した部分

:周期20cm高さ10cm幅10cm

正面壁(ツィーターの指向性の問題から高域があまり入らない)

:周期10cm高さ6cm幅5cm

側壁と後壁と下半分の横リブ

:周期10cm高さ10cmと4cmのコンビ 幅5cm

側壁と後壁の上半分の直交2層リブ

:第一層 周期15cm高さ6cm 幅5cm

第二層 周期20cm高さ4cm 幅10cm

天井のリブの直交2層リブ

:第一層 周期15cm高さ3cm 幅5cm

第二層 周期20cm高さ2cm 幅10cm

こんな感じかなあと思案。

当面は忘れている事項を思い出しつつ情報を統合していこうと思っている。

リブによる不完全な拡散は、拡散性が上がりそうな工夫などは考えれば拡散性は上がるだろうが、複雑な形状や大きい拡散体はコストがその分かかる。

必要最小限の大きさを今までのペーパーを利用して検討してみる。

そもそも今まで拡散を必要と考えたのは、コムフィルタ効果を軽減するためと、、LEVを知覚しやすくするためという複数の目的で考えていた。

コムフィルタ効果は主に150〜800Hz程度の中低域の問題である。(聴覚に近似した1/3オクターブバンドで考えると中高域は大したディップにならない)

そしてLEVは500〜2000Hzと中高域が重要な役割を果たしてくる。

出典:https://jpn.pioneer/ja/manufacturing/crdl/rd/pdf/14-2-2.pdf

そのため、初期反射面に設置するコムフィルタ効果の軽減のために入れるリブはやや大きめである必要があるが、

LEVを得やすくするため、フラッターエコー防止のためのリブは小さめでかまわない。むしろ10cmくらいのリブは2000Hzの拡散率が逆に落ちるようなのでなおさらのこと少し小さめでいいはずである。

以前取り扱った論文中で

出典:http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/x/x004.pdf

コムフィルタ効果対策のリブとしては

150〜800Hz程度という帯域的に10cmの深さが一番適性が高い。

150〜800Hz程度の周波数帯域的には10cm幅が一番拡散性が高い

ということで一次反射面のコムフィルタ効果軽減のためには10cm×10cm程度のリブが一番適正が高いことになる。

それよりも高い周波数の一部で極端に拡散率が落ちるのだが、それはリブの深さ、幅、間隔が10cmで統一されているからであり、若干ずらしたり不規則にすることで緩和が期待できる。

10cm×10cmは材の用意が大変だと思っていたが、4×4材をコアに羽目板やウォールパネルで表面を取り繕うとちょうど良い感じのサイズになりそうなので、コスト的にそこまで大きなものにはならないかもしれない。

では一次反射面以降の残響を早く出現させ、より細かな残響とするためのリブはどんなサイズが良いか。

上で挙げたグラフの中で500〜2000Hzの帯域に一番効くサイズとなる。

500〜2000Hzでバランスが一番安定して拡散するのサイズ

:高さ6cm幅15cmのリブ、次点で高さ6cm幅10cmリブ

1000〜2000Hzに大きく偏っているが拡散率の総合的に一番大きいサイズ

:高さ4cm幅10cmのリブ

コスパ的に1600〜2000Hzとかなり偏っているがコストが低い割に拡散率が高い

:高さ4cm×幅5cmのリブ

次点で高さ2cm幅10cm、高さ2cm幅5cm、高さ6cm幅5cmもコストの割に拡散率は悪くない。

どれを使うというと、複数使うのが一番偏りなくて良いのではないだろうかと考えている。

幅も20cm周期に対しての幅であり、一番効率が良いのが周期に対するリブ幅が50%のようだが、率を守ればもう少し細くてもいいのかもしれない。細くする理由は視覚的効果と幅の広い材の入手性に難がある場合の対応という理由である。(根拠はないが)

また拡散体は背面に空気層があると効率が良いと言われている。

リブの場合は直交する柱で少し浮かせる感じになるのか?

リブを浮かせるためのスペーサー自体がリブであればいいのではないか?

やや周期性はあるが2cmと2cmの直交2層リブの場合

高さ0cm、高さ2cm、高さ4cm、高さ4cm(背面空気層2cm)、のパターンができあがり、簡易的な二次元拡散体になり得る上に、表層の拡散体が背面空気層により拡散性が向上する。

調べてみてもあまりこれに関する研究はないが良さそうな気もしている。

例(わかりづらいがebayより転載)

なので暫定案ではあるが、リブの使用のたたき台として

初期反射面を意識した部分

:周期20cm高さ10cm幅10cm

正面壁(ツィーターの指向性の問題から高域があまり入らない)

:周期10cm高さ6cm幅5cm

側壁と後壁と下半分の横リブ

:周期10cm高さ10cmと4cmのコンビ 幅5cm

側壁と後壁の上半分の直交2層リブ

:第一層 周期15cm高さ6cm 幅5cm

第二層 周期20cm高さ4cm 幅10cm

天井のリブの直交2層リブ

:第一層 周期15cm高さ3cm 幅5cm

第二層 周期20cm高さ2cm 幅10cm

こんな感じかなあと思案。