結構長いこと自宅のwin機が故障していたりサーバー専用のため非力であったりで

.exeアプリを利用が困難な時期が続いており、興味があっても使っていないものがあった。

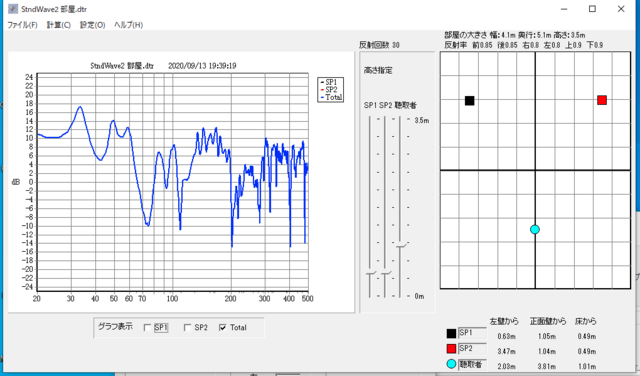

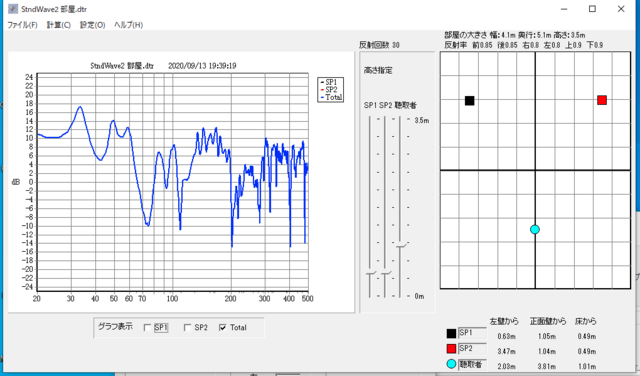

定在波の計算を行うstndwave2もその一つで、今まで使わずにいた。

定在波のモードの計算くらいは自分でもできるのだが、スピーカーのセッティング状況やリスニングポジションでどのモードがどれだけ励起されるのかは複数回は正直計算しきれないので、

一般的にバランスの良い寸法比を採用するということしかしてこなかった。

stndwave2を使えば設置場所や寸法やリスニングポジションをちょいちょい変えても再計算してくれて精密なシミュレーションの計算が簡単にできる。

しかも定在波だけと思いきやコムフィルタ効果も計算してくれているようだ。アプリの名前的に正しくないがうれしい誤算ではある

今の部屋のシミュレーション

実測(チューニング前)

低域はそれなりにシミュレーションの追従性は良さそうだ。今の部屋もまあ寸法比は意識していたので定在波の特性は割と悪くないようだ。

これまでに何度か考察している仮想部屋は5.1×6.8×3.5mとしていたが、そんなに定在波の特性が良くない。

5.1×6.0×3.9mとすると定在波の特性はかなり良くなる。24畳部屋から21畳の部屋になったが天井高がさらに高くなってしまった。容積は121m^3から119m^3に少し減ってくれた。

それを元に仮想部屋の設計図を再構成

壁の部分は丸太のような半円柱を利用。

吸音部は立体的にしたり、機材部屋の一部を削り取って90cm厚の強力な吸音部を設定したりしている。

別に近日中の実現計画があるわけではないのだが、思考を巡らせるたび構想が変わるので

やはりチャンスが巡ってきたときから考え始めても納得いくものはできないと感じる。

構想はチャンスが来る前から練っておくべきと考えている。まあ一生チャンスが巡ってこない可能性が高いことも承知の上で趣味で構想を考えているだけなのだが。

.exeアプリを利用が困難な時期が続いており、興味があっても使っていないものがあった。

定在波の計算を行うstndwave2もその一つで、今まで使わずにいた。

定在波のモードの計算くらいは自分でもできるのだが、スピーカーのセッティング状況やリスニングポジションでどのモードがどれだけ励起されるのかは複数回は正直計算しきれないので、

一般的にバランスの良い寸法比を採用するということしかしてこなかった。

stndwave2を使えば設置場所や寸法やリスニングポジションをちょいちょい変えても再計算してくれて精密なシミュレーションの計算が簡単にできる。

しかも定在波だけと思いきやコムフィルタ効果も計算してくれているようだ。アプリの名前的に正しくないがうれしい誤算ではある

今の部屋のシミュレーション

実測(チューニング前)

低域はそれなりにシミュレーションの追従性は良さそうだ。今の部屋もまあ寸法比は意識していたので定在波の特性は割と悪くないようだ。

これまでに何度か考察している仮想部屋は5.1×6.8×3.5mとしていたが、そんなに定在波の特性が良くない。

5.1×6.0×3.9mとすると定在波の特性はかなり良くなる。24畳部屋から21畳の部屋になったが天井高がさらに高くなってしまった。容積は121m^3から119m^3に少し減ってくれた。

それを元に仮想部屋の設計図を再構成

壁の部分は丸太のような半円柱を利用。

吸音部は立体的にしたり、機材部屋の一部を削り取って90cm厚の強力な吸音部を設定したりしている。

別に近日中の実現計画があるわけではないのだが、思考を巡らせるたび構想が変わるので

やはりチャンスが巡ってきたときから考え始めても納得いくものはできないと感じる。

構想はチャンスが来る前から練っておくべきと考えている。まあ一生チャンスが巡ってこない可能性が高いことも承知の上で趣味で構想を考えているだけなのだが。