東大の環境音響学研究室の公開情報からかいつまみ

出典:小空間音場の拡散性に室仕様が及ぼす影響について(ポスター発表)

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/p/pb12-1.jpg

10cm深さの横リブを入れると拡散性はどうなるだろう、という自分が考えていたものをソフトでの解析を行ったもの。低域がメインで検討されている。

結果としては100Hz以下(63Hz)の低域でもリブにより影響を受けている。リブの間隔が大きいほどディップの緩和効果があり、残響時間を抑制している。

出典:室内インパルス応答における反射音構造の分析評価

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/p/pa10-2.jpg

研究としていかにも途上の時点でのポスターのようだが、リブは縦と横を向かい合わせにするとより拡散性が上がりそうな感じということのようだ。

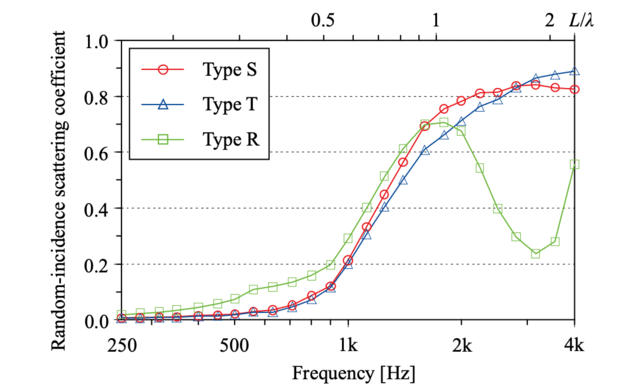

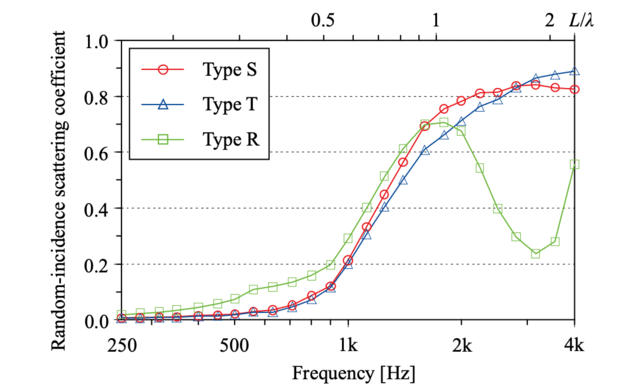

出典:壁面音響乱反射率の実験室測定と数値解析に関する研究

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/x/x004.pdf

曲線の波面、ギザギザ、凹凸で拡散性を比較検討

リブの凹凸は他の形状よりも中低域の周波数では良好なのだが高域の拡散性がガクッと落ちるようだ。

理由は簡単でリブの大きさと波長が似た大きさだとリブに当たっても当たらなくても位相が変わらないことにあるのだろう。

著者はリブよりも他の拡散体の方が優れていると結論をつけているし、このデータだけ見ればそうだが、

間隔を微妙にずらしたり、大きさを微妙に別の使ったり幅を変えたりと小細工で対応できそうではある。施工の容易さや材の入手性を考えれば変則リブがいいのではないだろうか。

幅10cm、周期20cmのリブで高さを変えたときの周波数別拡散率

これを見て4cmがいいという見解があったが、特定の高域の周波数のみ拡散性が良好な事が良いことなのかは自分には理解できない。中低域もある程度拡散できる10cmの方が良いような気もするのだが

リブの幅を変えるとどう変わるかというものであるが、10cm幅が一番良好ではあるようだ。これもコスパとの兼ね合いであるとは思うが。

出典:小空間音場の拡散性に室仕様が及ぼす影響について(ポスター発表)

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/p/pb12-1.jpg

10cm深さの横リブを入れると拡散性はどうなるだろう、という自分が考えていたものをソフトでの解析を行ったもの。低域がメインで検討されている。

結果としては100Hz以下(63Hz)の低域でもリブにより影響を受けている。リブの間隔が大きいほどディップの緩和効果があり、残響時間を抑制している。

出典:室内インパルス応答における反射音構造の分析評価

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/p/pa10-2.jpg

研究としていかにも途上の時点でのポスターのようだが、リブは縦と横を向かい合わせにするとより拡散性が上がりそうな感じということのようだ。

出典:壁面音響乱反射率の実験室測定と数値解析に関する研究

http://www.env-acoust.t.u-tokyo.ac.jp/public/x/x004.pdf

曲線の波面、ギザギザ、凹凸で拡散性を比較検討

リブの凹凸は他の形状よりも中低域の周波数では良好なのだが高域の拡散性がガクッと落ちるようだ。

理由は簡単でリブの大きさと波長が似た大きさだとリブに当たっても当たらなくても位相が変わらないことにあるのだろう。

著者はリブよりも他の拡散体の方が優れていると結論をつけているし、このデータだけ見ればそうだが、

間隔を微妙にずらしたり、大きさを微妙に別の使ったり幅を変えたりと小細工で対応できそうではある。施工の容易さや材の入手性を考えれば変則リブがいいのではないだろうか。

幅10cm、周期20cmのリブで高さを変えたときの周波数別拡散率

これを見て4cmがいいという見解があったが、特定の高域の周波数のみ拡散性が良好な事が良いことなのかは自分には理解できない。中低域もある程度拡散できる10cmの方が良いような気もするのだが

リブの幅を変えるとどう変わるかというものであるが、10cm幅が一番良好ではあるようだ。これもコスパとの兼ね合いであるとは思うが。