様々なルームアコースティックのアプローチの仕方や考え方はそれなり読んだつもりだが、一つの正解というものがない事象が多くある。

自分はどういうスタイルを支持するのか、どういうアプローチで考えるのかそのあたりの整理のために、結論が決まっていない部分を抽出してみることにした。

結論が一つになっていないものをまとめて、それに対する自分のスタンスを整理していけば、最終的に自分のスタイルが見えてくるだろうというためである。

1.Non environmentを是とすべきか否か。

一般的なリスニングルームでもなければ、最新の室内音響学のトレンドでもないが、実績が多く現役のコントロールルームでの採用例も多そうである。

簡潔で成熟した設計であるだけにその手法が気に入れば問題は少ないように思える。

反射面が床と正面壁の2面しかなく、反射が何度も続かないうちに霧消してしまう。初期反射の問題もほとんどなければ残響があることによる問題もない。少しだけ響くので無響室ほど居住性の悪いわけでもない。

初期反射は不明瞭さや周波数特性の悪化を引き起こすので不要と考え、残響に関しても音源の残響のみを存在させることで音源の録音された空間の響きを再現することができれば、それがベストと考えるならそれで良いような気もしてくる。

欠点としては、ほとんどスピーカーの方向からしか音が出てこないため、他の方向からの音が不足することである。スピーカーよりも外側の初期反射は音の広がり感を生むと言われているし、ソースに残響が入っているとはいえ、残響を再生するスピーカーは正面の二カ所にしかステレオ再生では存在しない。正面からのみ表現される残響音では包まれ感は再現されない。また音源は一般的な居室で再生することを想定しているためNon environment環境で再生するとほとんどの場合で響き不足する。

逆に言えば、7.2.6chなり22.2chなり全面にスピーカーを取り囲むマルチチャネルのシステムを組んで、ピュア用途で使えるような高品質のDSPが開発され、Non environment環境下で音源が録音された室内の響きを再現することに特化したマルチチャンネル音源が多種多様に流通すれば、Non environmentに思いつくような欠点は見当たらない。

だがそんなマニアックな代物は商業ベースに絶対に乗らないので現実には起こりえない。前述の欠点は欠点として受け入れるか、Non environmentを否とするしかない。

とはいえ、条件が揃えばベストになり得るものなので、決して先入観だけで全否定するべきものではないのかなと思っている。

2. 1-40msの初期反射をどう扱うか。

早期反射の定義がまばらだったり、第一波面の法則の成立する時間帯が人によって定義が違うので困っていたが、過去に紹介していた論文にその研究がされている部分があった。ぴったりな研究なのに今までスルーしていたという(汗)。

出典:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d1/D1001220.pdf

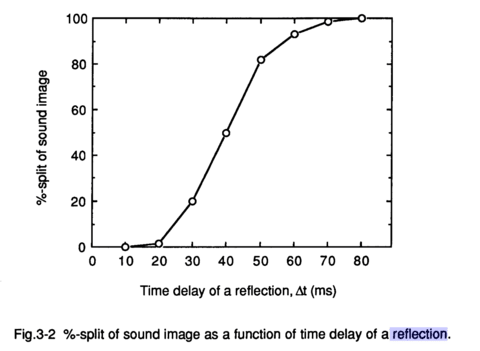

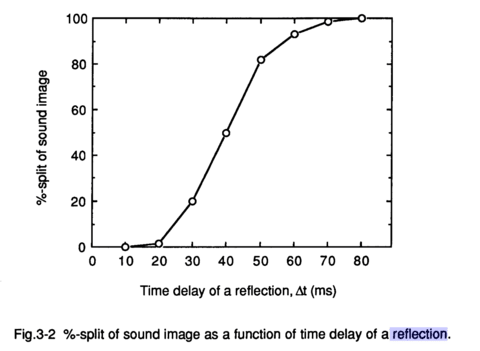

減衰のない反射波の場合、遅れと分離する確率を表したグラフ

20ms以降で分離確率が上昇を始め、30msで20%分離する。第一波面の法則が成立するのは1〜30msと言われることがあるのはこれが根拠だろう。

ただ減衰が一切されていない反射率1.0の法則であって、反射時の減衰がない研究結果である。そして直接音よりもエコーを意識させての実験のようで実用的ではない。減衰させつつ直接音を意識させた状態で第一波面の法則が成り立つ範囲はどうなるのかという研究結果が以下の通り。

初期反射音は15dB以上減衰させないと音場形成を阻害するという研究結果もあるので(下図)、ちゃんと15dB減少させたとすると、上のグラフから15dBの減衰の場合40msで20%の分離となる。

出典:https://www.eetimes.com/acoustics-and-psychoacoustics-applied-part-1-listening-room-design/

なので、自分の認識とすればそれなりに音響調整された室内空間の場合の第一波面の法則が成立する時間帯は1~40msと考えることにする。(40msは20%分離であり、それ以降も完全に分離はされていないことに留意。)

反射音であり、直接音と分離できない。初期反射はもっと広い範囲も論じられたりもするが、第一波面の法則が成立する範囲としっかり区切って考えてみることにする。

①反射音を受け入れない。

Anechoic、Non environment、RFZ、Redirection、初期反射面の高度な拡散、などが該当する。コムフィルタ効果による周波数特性の変化、音色の変化がほとんどなく、聴覚的な部屋の広さ感を増大させる。コントロールされていない初期反射が音の不明瞭化を引き起こすと言及されていたりしている。

30ms以内の反射音はシミュレーションがそれなりにできる分、選択的に排除することができる可能性が高い。そして30ms以内の反射音は音圧が大きいだけに影響も大きい。影響の大きいものを処理できれば大きな改善を望める。

欠点としては部屋が作る音の響きを十分に作れないこと、音像の広がり感、距離感を十分作れないこと、音源の良いか悪いかは解釈によるのかもしれないが厚みが作れず音像が遠くに位置してしまうことがあると考えられる。

②反射音を疎に受け入れる。

未処理の室内で入ってくるような初期反射の個数を受け入れる手法である。一般的な居室と類似したトランジェントのまま、そのデメリットを軽減させるアプローチになる。

本当に未処理な小空間だと明らかに反射音が早すぎ、かつ大きすぎて音色の変化や不明瞭感などの副作用が大きすぎるので、1-40msの中でも副作用の少ない15ms以降の初期反射音のみ受け入れ、それより早い反射音は排除するなどの工夫があってもいいし、反射音を受け入れるにしろ少し吸音する反射壁を用いて反射音レベルを低下させてもいい。初期反射音の中でもより遅く、より小さくなれば副作用も少なくなる。

そういった細工が良い響きになる根拠として、サイズの大きな部屋の初期反射の性質に近似させるための作業なのだから期待できると思われる。

コムフィルタ効果は比較的大きいというデメリットはあるが、15ms以内のものをなくし、反射率を減少させ、数も減らしているので、未処理よりもその効果はかなり軽減される。

③反射音を小さく密に受け入れる。

中等度の拡散を行うことがこれに該当する。時間軸として小さく分散されているので総量はさして変わらないにしても、それぞれ異なるコムフィルタ効果を持っているので、コムフィルタ効果が軽減できるメリットがある。

デメリットとしては理想的な拡散だと残響レベルになってしまい、荒すぎる拡散だと十分に分割されないので計算通りにいくのか分からない。また密な反射音というのは未処理の小さな部屋と同じ特徴であり、心理的に良好なものではないのかもしれない(自分が調べた限りではこの時間帯でそうなる根拠はない。)

3. 41~80msの早期反射をどうするか

41-80msという分類はあまりされていないが、1~40msの初期反射とそうでない反射との区別のために便宜上そう呼ぶことにする。early reflectionsと扱われるのとしても定義がかなりまばらで、結局のところ、扱う部屋の大きさがまばらなので仕方ないのかもしれないが、聴覚の性質が変わるわけではないのでなお難解である。

第一波面の法則は成立しなくなってくる時間帯ではあるが、同時に完全分離をするまでの過程の時間でもある。分離できない直接音と同一の音として利用するには信用できず、かといって直接音から完全に分離された存在としてカラレーションや広がり感などへの関与を無視していいとも思えない。そういう反射音を個別に考えてみる。

①反射音を受け入れない。

Anechoic、Non environmentが該当する。音色の変化がほとんどなく、聴覚的な部屋の広さ感を増大させる。逆に言えば距離感を感じづらくなる。

②反射音を疎に受け入れる。

未処理の大きめの室内で入ってくるような反射の数を受け入れる。受け入れることで距離感と音圧上昇を期待できる。カラレーションを無視できないが、それほど大きな影響のある時間帯でもないと思われる。

疎に受け入れると密に受け入れるよりも明瞭感が上昇するという研究結果がある(音圧も同時に小さくすることが前提)。

③反射音を小さく密に受け入れる。

中等度の拡散を行うことがこれに該当する。時間軸として分散されているのでカラレーションがなくなるが音圧は付加できる。デメリットとしては小さい部屋の不明瞭な音と近似してしまう。特に正面と背面でその効果がある。

そもそもなぜこの時間帯に密な反射音があると不明瞭と感じるのかというと、確証はないのだが上で使ったグラフをまた使うと

40msで-25dB、50msで残響レベルの-30dBも減衰をさせないとステレオイメージの邪魔になるという研究結果がある。密なのが悪いというより反射音の音圧がこの時期としては大きすぎて邪魔なのが悪いのではないだろうか?

あると邪魔なものであるなら密よりも疎であった方が邪魔が少ない分、相対的に良いのかもしれない。

その根拠に狭い部屋の側方以外の響きが心理的評価で軒並み悪かった実験のインパルス応答が下図で

-2dB減衰させた条件でも余裕で-25dB超えてしまっている。

他の時間帯の都合上密に受け入れるなら、時間軸に沿って-25~35dBまでしっかり減衰する、つまりこの時間帯に残響まで細分化すると聴感上良くなると思われる。

4.81~150msの中期反射音をどうするか。

早期と後期の間である。直接音とは完全に分離しているのでカラレーションは無視して良いだろうけれど音圧付加は期待できる。

①反射音を受け入れない。

この時期にヘタに音が入ってくると不明瞭感や煩わしさを感じる作用があるが、反射させなければそう感じることはない。デメリットとして音圧上昇や距離感を得られない。

早期で受け入れて中期は受け入れないという選択肢を現実に得られるかという、現実的な問題はあるが、荒い拡散を多用すると中期反射音が残響音まで分解されて反射音としては知覚されないことを期待はできる。

②反射音を疎に受け入れる。

カラレーションは無視して良い時間帯なのでそのデメリットは無視して良い。音圧を補強し、繋がりのある音楽では滑らかな好印象を与えるが、歯切れのいい音の歯切れが悪くなったり、音量が大きすぎると不快である。横方向で不快感を感じやすい。疎で小さければそれらの悪い印象も減るとは思われる。

③反射音を小さく密に受け入れる。

音圧補強し滑らかさを与えるが、歯切れが悪く、この時期の密な音は不快に感じやすい。

5. 残響音をどうするのか。

残響は再生音とは別に知覚される。そのため包まれ感という早期の音だけでは表現できない世界を表現できるがノイジーに感じてしまう可能性のある成分である。

①残響音を作り出さない。

ソースの残響だけを使う方法である。部屋から生まれる残響のノイズ感がなくなりS/Nは良くなる。当然ながら響きが足りない印象は出てしまう。

②残響音の量は確保するが長くしない

積極的に残響を確保して包まれ感は期待するが、長いと次の音にかぶってしまい明瞭さが減少してしまうのでほどよいところで消えてしまい長続きさせない方がいいという考え方。

③残響音を大きく長く取る。

包まれ感をしっかり得るために残響を大きく長くしっかり確保する考え方。

そもそも小空間で得られる残響の長さと大きさは限界がある。最大限得ようと努力しても大した量は得られないので積極的に作り出しても良いとも思える。

ただ豊富であればあるほど不明瞭な音になるので現実的に良いと知覚されるのか悪いと知覚されるか分からない。

論点をまとめてみたが自分の考えるアプローチは以下になる。

1.Non environmentは選択しない。ステレオ再生では現状残響に明らかな問題があるからである。

2.初期はかなり厳選しながらも受け入れる。15-40msのタイミングで15dB以上減衰させて受ける。側方や正面が一次反射を除外することになるだろうが二次反射以降を積極的に利用する。第一波面の法則が成立するので細かく密になってもデメリットがなくコムフィルタ効果の軽減が期待できるので中等度の拡散で反射は分割して受け入れる。

3.早期はなるべくある程度拡散して、この時間が始まる前にしっかり-25dBは減衰させる。不十分であれば、さらに細かい拡散や吸音も併用する。

4.中期は疎で小さく受けて音の滑らかさを得るのもいいが、歯切れの良さの方が自分は重視したい。この時期の反射音はメリットにもなるがデメリットとなる場合も多い。不十分な拡散処理でもこの時間帯には残響になることが期待できる。なので中期反射音は残響音に変えてしまい、反射音レベルの大きさでは受け入れないのが良いと思われる。

5.残響時間は無理に長く取らなくてもいいと思われる。S/Nの確保が最大の目的である。中期反射音の時間帯に既にLEVを感じるような残響状態にして、結果的に残響と感じる時間を確保する。

吸音を最小限にしたらあとは部屋の容積の問題になるのでその量を受け入れる

インパルス応答としてはこんな設計図を思い描いている。

積分するとこうなる(わかりにくい)

他の室環境と比較

部屋のイメージとして無駄が多いのでこうはしないのと思うが音の流れ方としてはこんな感じをイメージしている

目的は正面と背面、天井はなるべく側壁に当たりやすく、リスニングポジションには入りづらくする。

前後方向の音の動きは前→後の方向が動きやすい。

というのが目的である。

内側からの反射音よりも外側からの反射音の方が有用なことが多いため。背面からよりも正面からの反射音の方が有用なことが多いため。リスニングポジションに入る反射波の数を減らすため(クサビの頂点の正面は少ない)である。

一通り読んでみてこういうスタンスで行くのがいいのかなと自分のスタンスを作ってみた次第。

あとはどうすればこういう音が作れるのかというシミュレーションを行っていく。

自分はどういうスタイルを支持するのか、どういうアプローチで考えるのかそのあたりの整理のために、結論が決まっていない部分を抽出してみることにした。

結論が一つになっていないものをまとめて、それに対する自分のスタンスを整理していけば、最終的に自分のスタイルが見えてくるだろうというためである。

1.Non environmentを是とすべきか否か。

一般的なリスニングルームでもなければ、最新の室内音響学のトレンドでもないが、実績が多く現役のコントロールルームでの採用例も多そうである。

簡潔で成熟した設計であるだけにその手法が気に入れば問題は少ないように思える。

反射面が床と正面壁の2面しかなく、反射が何度も続かないうちに霧消してしまう。初期反射の問題もほとんどなければ残響があることによる問題もない。少しだけ響くので無響室ほど居住性の悪いわけでもない。

初期反射は不明瞭さや周波数特性の悪化を引き起こすので不要と考え、残響に関しても音源の残響のみを存在させることで音源の録音された空間の響きを再現することができれば、それがベストと考えるならそれで良いような気もしてくる。

欠点としては、ほとんどスピーカーの方向からしか音が出てこないため、他の方向からの音が不足することである。スピーカーよりも外側の初期反射は音の広がり感を生むと言われているし、ソースに残響が入っているとはいえ、残響を再生するスピーカーは正面の二カ所にしかステレオ再生では存在しない。正面からのみ表現される残響音では包まれ感は再現されない。また音源は一般的な居室で再生することを想定しているためNon environment環境で再生するとほとんどの場合で響き不足する。

逆に言えば、7.2.6chなり22.2chなり全面にスピーカーを取り囲むマルチチャネルのシステムを組んで、ピュア用途で使えるような高品質のDSPが開発され、Non environment環境下で音源が録音された室内の響きを再現することに特化したマルチチャンネル音源が多種多様に流通すれば、Non environmentに思いつくような欠点は見当たらない。

だがそんなマニアックな代物は商業ベースに絶対に乗らないので現実には起こりえない。前述の欠点は欠点として受け入れるか、Non environmentを否とするしかない。

とはいえ、条件が揃えばベストになり得るものなので、決して先入観だけで全否定するべきものではないのかなと思っている。

2. 1-40msの初期反射をどう扱うか。

早期反射の定義がまばらだったり、第一波面の法則の成立する時間帯が人によって定義が違うので困っていたが、過去に紹介していた論文にその研究がされている部分があった。ぴったりな研究なのに今までスルーしていたという(汗)。

出典:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/thesis/d1/D1001220.pdf

減衰のない反射波の場合、遅れと分離する確率を表したグラフ

20ms以降で分離確率が上昇を始め、30msで20%分離する。第一波面の法則が成立するのは1〜30msと言われることがあるのはこれが根拠だろう。

ただ減衰が一切されていない反射率1.0の法則であって、反射時の減衰がない研究結果である。そして直接音よりもエコーを意識させての実験のようで実用的ではない。減衰させつつ直接音を意識させた状態で第一波面の法則が成り立つ範囲はどうなるのかという研究結果が以下の通り。

初期反射音は15dB以上減衰させないと音場形成を阻害するという研究結果もあるので(下図)、ちゃんと15dB減少させたとすると、上のグラフから15dBの減衰の場合40msで20%の分離となる。

出典:https://www.eetimes.com/acoustics-and-psychoacoustics-applied-part-1-listening-room-design/

なので、自分の認識とすればそれなりに音響調整された室内空間の場合の第一波面の法則が成立する時間帯は1~40msと考えることにする。(40msは20%分離であり、それ以降も完全に分離はされていないことに留意。)

反射音であり、直接音と分離できない。初期反射はもっと広い範囲も論じられたりもするが、第一波面の法則が成立する範囲としっかり区切って考えてみることにする。

①反射音を受け入れない。

Anechoic、Non environment、RFZ、Redirection、初期反射面の高度な拡散、などが該当する。コムフィルタ効果による周波数特性の変化、音色の変化がほとんどなく、聴覚的な部屋の広さ感を増大させる。コントロールされていない初期反射が音の不明瞭化を引き起こすと言及されていたりしている。

30ms以内の反射音はシミュレーションがそれなりにできる分、選択的に排除することができる可能性が高い。そして30ms以内の反射音は音圧が大きいだけに影響も大きい。影響の大きいものを処理できれば大きな改善を望める。

欠点としては部屋が作る音の響きを十分に作れないこと、音像の広がり感、距離感を十分作れないこと、音源の良いか悪いかは解釈によるのかもしれないが厚みが作れず音像が遠くに位置してしまうことがあると考えられる。

②反射音を疎に受け入れる。

未処理の室内で入ってくるような初期反射の個数を受け入れる手法である。一般的な居室と類似したトランジェントのまま、そのデメリットを軽減させるアプローチになる。

本当に未処理な小空間だと明らかに反射音が早すぎ、かつ大きすぎて音色の変化や不明瞭感などの副作用が大きすぎるので、1-40msの中でも副作用の少ない15ms以降の初期反射音のみ受け入れ、それより早い反射音は排除するなどの工夫があってもいいし、反射音を受け入れるにしろ少し吸音する反射壁を用いて反射音レベルを低下させてもいい。初期反射音の中でもより遅く、より小さくなれば副作用も少なくなる。

そういった細工が良い響きになる根拠として、サイズの大きな部屋の初期反射の性質に近似させるための作業なのだから期待できると思われる。

コムフィルタ効果は比較的大きいというデメリットはあるが、15ms以内のものをなくし、反射率を減少させ、数も減らしているので、未処理よりもその効果はかなり軽減される。

③反射音を小さく密に受け入れる。

中等度の拡散を行うことがこれに該当する。時間軸として小さく分散されているので総量はさして変わらないにしても、それぞれ異なるコムフィルタ効果を持っているので、コムフィルタ効果が軽減できるメリットがある。

デメリットとしては理想的な拡散だと残響レベルになってしまい、荒すぎる拡散だと十分に分割されないので計算通りにいくのか分からない。また密な反射音というのは未処理の小さな部屋と同じ特徴であり、心理的に良好なものではないのかもしれない(自分が調べた限りではこの時間帯でそうなる根拠はない。)

3. 41~80msの早期反射をどうするか

41-80msという分類はあまりされていないが、1~40msの初期反射とそうでない反射との区別のために便宜上そう呼ぶことにする。early reflectionsと扱われるのとしても定義がかなりまばらで、結局のところ、扱う部屋の大きさがまばらなので仕方ないのかもしれないが、聴覚の性質が変わるわけではないのでなお難解である。

第一波面の法則は成立しなくなってくる時間帯ではあるが、同時に完全分離をするまでの過程の時間でもある。分離できない直接音と同一の音として利用するには信用できず、かといって直接音から完全に分離された存在としてカラレーションや広がり感などへの関与を無視していいとも思えない。そういう反射音を個別に考えてみる。

①反射音を受け入れない。

Anechoic、Non environmentが該当する。音色の変化がほとんどなく、聴覚的な部屋の広さ感を増大させる。逆に言えば距離感を感じづらくなる。

②反射音を疎に受け入れる。

未処理の大きめの室内で入ってくるような反射の数を受け入れる。受け入れることで距離感と音圧上昇を期待できる。カラレーションを無視できないが、それほど大きな影響のある時間帯でもないと思われる。

疎に受け入れると密に受け入れるよりも明瞭感が上昇するという研究結果がある(音圧も同時に小さくすることが前提)。

③反射音を小さく密に受け入れる。

中等度の拡散を行うことがこれに該当する。時間軸として分散されているのでカラレーションがなくなるが音圧は付加できる。デメリットとしては小さい部屋の不明瞭な音と近似してしまう。特に正面と背面でその効果がある。

そもそもなぜこの時間帯に密な反射音があると不明瞭と感じるのかというと、確証はないのだが上で使ったグラフをまた使うと

40msで-25dB、50msで残響レベルの-30dBも減衰をさせないとステレオイメージの邪魔になるという研究結果がある。密なのが悪いというより反射音の音圧がこの時期としては大きすぎて邪魔なのが悪いのではないだろうか?

あると邪魔なものであるなら密よりも疎であった方が邪魔が少ない分、相対的に良いのかもしれない。

その根拠に狭い部屋の側方以外の響きが心理的評価で軒並み悪かった実験のインパルス応答が下図で

-2dB減衰させた条件でも余裕で-25dB超えてしまっている。

他の時間帯の都合上密に受け入れるなら、時間軸に沿って-25~35dBまでしっかり減衰する、つまりこの時間帯に残響まで細分化すると聴感上良くなると思われる。

4.81~150msの中期反射音をどうするか。

早期と後期の間である。直接音とは完全に分離しているのでカラレーションは無視して良いだろうけれど音圧付加は期待できる。

①反射音を受け入れない。

この時期にヘタに音が入ってくると不明瞭感や煩わしさを感じる作用があるが、反射させなければそう感じることはない。デメリットとして音圧上昇や距離感を得られない。

早期で受け入れて中期は受け入れないという選択肢を現実に得られるかという、現実的な問題はあるが、荒い拡散を多用すると中期反射音が残響音まで分解されて反射音としては知覚されないことを期待はできる。

②反射音を疎に受け入れる。

カラレーションは無視して良い時間帯なのでそのデメリットは無視して良い。音圧を補強し、繋がりのある音楽では滑らかな好印象を与えるが、歯切れのいい音の歯切れが悪くなったり、音量が大きすぎると不快である。横方向で不快感を感じやすい。疎で小さければそれらの悪い印象も減るとは思われる。

③反射音を小さく密に受け入れる。

音圧補強し滑らかさを与えるが、歯切れが悪く、この時期の密な音は不快に感じやすい。

5. 残響音をどうするのか。

残響は再生音とは別に知覚される。そのため包まれ感という早期の音だけでは表現できない世界を表現できるがノイジーに感じてしまう可能性のある成分である。

①残響音を作り出さない。

ソースの残響だけを使う方法である。部屋から生まれる残響のノイズ感がなくなりS/Nは良くなる。当然ながら響きが足りない印象は出てしまう。

②残響音の量は確保するが長くしない

積極的に残響を確保して包まれ感は期待するが、長いと次の音にかぶってしまい明瞭さが減少してしまうのでほどよいところで消えてしまい長続きさせない方がいいという考え方。

③残響音を大きく長く取る。

包まれ感をしっかり得るために残響を大きく長くしっかり確保する考え方。

そもそも小空間で得られる残響の長さと大きさは限界がある。最大限得ようと努力しても大した量は得られないので積極的に作り出しても良いとも思える。

ただ豊富であればあるほど不明瞭な音になるので現実的に良いと知覚されるのか悪いと知覚されるか分からない。

論点をまとめてみたが自分の考えるアプローチは以下になる。

1.Non environmentは選択しない。ステレオ再生では現状残響に明らかな問題があるからである。

2.初期はかなり厳選しながらも受け入れる。15-40msのタイミングで15dB以上減衰させて受ける。側方や正面が一次反射を除外することになるだろうが二次反射以降を積極的に利用する。第一波面の法則が成立するので細かく密になってもデメリットがなくコムフィルタ効果の軽減が期待できるので中等度の拡散で反射は分割して受け入れる。

3.早期はなるべくある程度拡散して、この時間が始まる前にしっかり-25dBは減衰させる。不十分であれば、さらに細かい拡散や吸音も併用する。

4.中期は疎で小さく受けて音の滑らかさを得るのもいいが、歯切れの良さの方が自分は重視したい。この時期の反射音はメリットにもなるがデメリットとなる場合も多い。不十分な拡散処理でもこの時間帯には残響になることが期待できる。なので中期反射音は残響音に変えてしまい、反射音レベルの大きさでは受け入れないのが良いと思われる。

5.残響時間は無理に長く取らなくてもいいと思われる。S/Nの確保が最大の目的である。中期反射音の時間帯に既にLEVを感じるような残響状態にして、結果的に残響と感じる時間を確保する。

吸音を最小限にしたらあとは部屋の容積の問題になるのでその量を受け入れる

インパルス応答としてはこんな設計図を思い描いている。

積分するとこうなる(わかりにくい)

他の室環境と比較

部屋のイメージとして無駄が多いのでこうはしないのと思うが音の流れ方としてはこんな感じをイメージしている

目的は正面と背面、天井はなるべく側壁に当たりやすく、リスニングポジションには入りづらくする。

前後方向の音の動きは前→後の方向が動きやすい。

というのが目的である。

内側からの反射音よりも外側からの反射音の方が有用なことが多いため。背面からよりも正面からの反射音の方が有用なことが多いため。リスニングポジションに入る反射波の数を減らすため(クサビの頂点の正面は少ない)である。

一通り読んでみてこういうスタンスで行くのがいいのかなと自分のスタンスを作ってみた次第。

あとはどうすればこういう音が作れるのかというシミュレーションを行っていく。