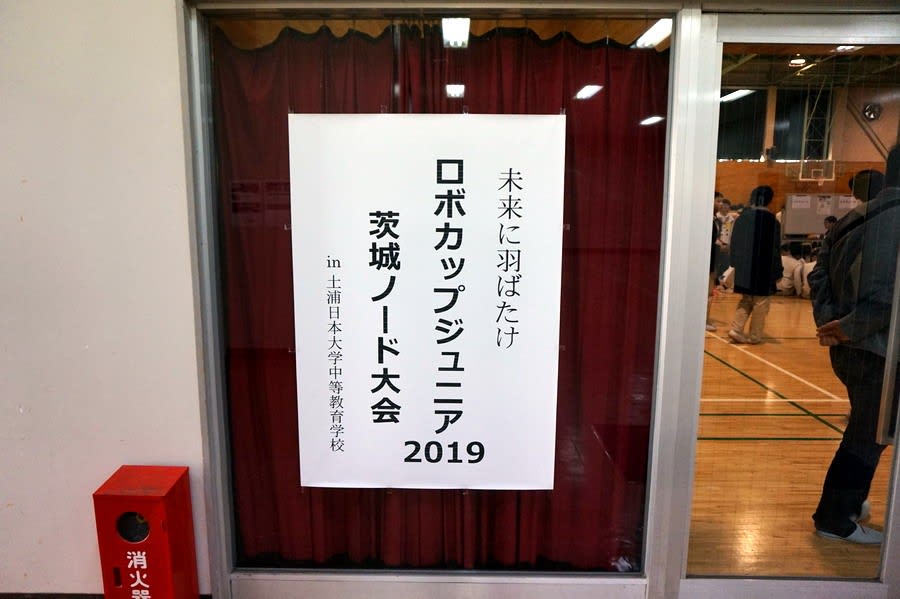

ジュニア・ジャパンのHPに競技運営指針PDF第3版が公開されていました。

何に競技運営指針か、というと・・・「ロボカップジュニア・ジャパンオープン2019和歌山」の競技運営指針のようです。

ロボカップジュニア・ジャパンオープン2019和歌山公式ルール

このページに、PDF第1版から第3版までが、並んでいます。

で、第3版を見てみたのですが・・・第2版との違いが分かりませんでした。(リンクの部分が変わっただけ!?)

できれば、前の版から何がどう変わったのかを記載してほしいです。

(それよりも、1版~3版までを並べて公開しているのは何故なのでしょうか? ふつうは、新しい版が公開されたら古い版は削除すると思うのですが・・・)

前のことをいったん忘れて(リセットして)改めてPDF第3版を見てみます。

気になった部分を列挙します。

【共通ルール】

2.年齢の下限

わざわざ「年齢の下限なし」と定めています。WL(ワールドリーグ)もNL(ニッポンリーグ)も同じ基準にしているので、そうなっているのかもしれませんが・・・WLは国際ルール(General Rules)と同様にすれば良いのに・・・と思います。

WLは、もともと世界大会を目指すリーグなのに、何でわざわざ違う基準を作るのでしょうか!?

普通に、「WLは国際的な General Rules に合わせる。NLは年齢の下限なし。」で良いと思うのですが・・・

3.チーム人数の上限

これも、国際ルールと違っています。例えばレスキューのチームだと、国際ルールでは上限は4名で、ジャパンオープン和歌山では上限は5名です。ある5名のチームが(ジャパンオープンで)優勝して、世界大会に参加することになったときに、少なくとも1名は(チームメンバーとして)参加できません。それは、可哀そうなんじゃないでしょうか・・・

上にも書いたことの繰り返しですが・・・WLは、もともと世界大会を目指すリーグなのに、何でわざわざ違う基準を作るのでしょうか!?

4.電池のルール

相変わらず、充電池について、細かいことを規定しています。(過保護な日本では仕方がないのでしょうね)

本ルールに違反していることが分かった場合、カードの提示や、リチウム系充電池の使用禁止といった処分を受ける可能性があります。

最初「カードの提示」の意味が分からなかったのですが・・・これは、スタッフが違反しているチームに対してイエローカードやレッドカードを提示する、ということですね。

4-1 リチウム系充電池を使用するにあたって

リチウム系充電池は、アルカリ充電池やニッケル水素充電池に比べ、より慎重な取り扱いを必要とします。

「アルカリ充電池」というのは初めて聞きました。「アルカリ乾電池」の誤字なのかなぁ。

4-6 保護回路に関する規定

使用するバッテリーに適合した専用 IC を用いた、過電流・過放電に対する保護回路を作成または購入し、ロボットに搭載しなければなりません。

これまで、保護回路があるかどうかを確認し、なければ保護回路を設置しなさい・・・と書かれていました。今回は「使用するバッテリーに適合した専用ICを使用した保護回路を付ける」と、こと細かく・・・専用のICを使って・・・と指示しています。これ、みんな、実現できるのでしょうか!?

さらに20A以下のヒューズの設置も生き残っています。

8 充電器に関する規定

チームメンバーが十分に理解できる言語 で記載されている必要があります。

ここは、面白いなと思いました。確かにドキュメントがあっても、チームメンバーが読めなければ(理解できなければ)意味がありません。ドキュメントが外国語だったり、難しい漢字が使われていたり・・・

さて、ここからは各リーグの話

【World League(ワールドリーグ)】

・ブロックで参加するチームが無い競技はジャパンオープンへの参加枠を返上する・・・あたりまえですね。

・ブロックで参加するチームが1チームだけの競技は、他のブロック大会に合同でやらせてもらうか、ビデオ審査なるものをするらしいです。

このビデオ審査なるものが、どのように実施されるのか、知りたいところですね。ブロックやノードと関係の無いような第三者委員会があれば良いのですが・・・現状では技術委員であっても、(チームと)何らかのつながりがあると思われます。どうやって、公平、公正に審査をするのか興味のあるところです。

4)適用ルール:

「ロボカップジュニア サッカールール 2018」を採用します。

ということで、ルールのリンクを見てみると・・・「ロボカップジュニア サッカールール 2018」は「the official Soccer rules for RoboCupJunior 2019」を原本としているらしい・・・2018年ルールなの? それとも2019年ルールなの? よくわかりません。

おそらく、2019年国際ルール(を元にしたルール)に国内用の(細かい)ルールを追加した特別ルールで競技をします。それを日本では「サッカー2018ルール」と呼びます。ということなんでしょう。

ところで、何で2018なのでしょうか? 2019年の競技会なのだから「ロボカップジュニア サッカールール 2019」が正しいのではないでしょうか? Onstageは日本独自ルールだけど、ちゃんと「2019」と表記しています。

サッカーは謎です。

※ロボカップ 2018 年モントリオール世界大会では、両サブリーグともに競技の一部としてテクニカルチャレンジ(Technical Challenge)が新たに加わります。

この説明が、何故入っているのかがわかりません。すでにモントリオール世界大会は終わっているので、「加わります」ではなくて「加わりました」ですよね。それとも、モントリオールで加わったテクニカルチャレンジをジャパンオープンでも実施する、ということなのでしょうか?

<ワールドリーグ レスキュー・シミュレーション (旧 CoSpace)>

・テクニカルデモンストレーション

このテクニカルデモンストレーションとは何でしょうか? リンクを見ると、プレゼンテーションのことじゃないかと・・・

それから、その下にTDPのリンクがあります。これは、ジャパンオープンでもTDPを作成してもらう、ということなのでしょうか?

NLは(あんまり)興味がないので、さくっと省略

(私としては、NLは必要無いのではないかと・・・笑)