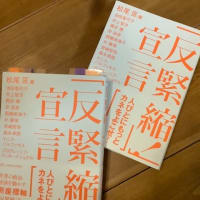

✴︎西郷さんが共著者の1人だった『「反緊縮!」宣言』(2019年/亜紀書房)。なぜ我が家にその同じ本が2冊もあるのか? それにはそれなりの理由がある。ちなみに今で言う「積極財政」って、2000年以前は「緊縮」に対するアンチテーゼとして「反緊縮」でスタートし、だんだん「何でも『反対』ではダメなのでは?」という議論のなかで「積極財政」というネーミングに変わったようだ。

同じ本をカン違いして2冊も買った奇妙なご縁

つい先日、家で何気なくネットをボーッと眺めていたのだ。

すると「あれっ? いやぁー。これ、なつかしいなぁ」と、ある本が目についた。

その昔に買って読んだ『「反緊縮! 」宣言』(亜紀書房)というタイトルの本だ。

奥付けを見ると、2019年6月に「第1版1刷り」が発行されている。

当時、その本がまだ出たばかりの頃だった。

私はそのころちょうど、この本を買ったはずなのに、いま家にはなぜか見当たらない。

「おかしいなぁ?」

そしてそのうち「あること」を発見したのだ。

アマゾンでなんとなーく表紙をじっと眺めていると、「えぇっ! おいおい、ちょっと待てよ」

ドえらいことに気がついた。

この本は、11人の共著なのだが……。

そのときアマゾンのそのページで著者のところをよーく見ると……なんと11人いる共著者のうち、次の参議院選挙に「れいわ新選組」から京都で出馬する予定になっている新人の(といっても政治的には「手練れ」なのだが)、あの西郷みなこ(南海子)さんもこの本の執筆陣に加わっているじゃないか?

私はこの本をずっと前に買っていながら、いままでぜんぜんそれに気づいてなかった。

つまりこの本を買った当時、私はまったく自覚なしに読んでいたのだ。

だって、なんせほんの先日、気づいたばかりなんだから。

(この記事はそのとき気づいた瞬間から書き始め、途中で半分くらい書いて寝かせてあった原稿を、いま残り半分をそっくり書き終え、たったいま完成させたものだ)

買った動機はギリシャの元財務相ヤニス・バルファキスが寄稿してたから

この本を買った当時、「あのとき」のギリシャの財務大臣だったヤニス・バルファキス氏が寄稿したぞぉ、というので「おおっ?」とばかりに買った覚えがある。

いやぁ、当時は通い慣れたいつもの本屋さんへ行くたびに、気になるこの本を部分的に立ち読みしては「おもしろそうだなぁ」と思ってまた本棚にそっと戻し、を繰り返しながら本屋へ何度も通っていたものだ。

なんだかあの「立ち読みの日々」は、とっても懐かしく、この本とのランデブーの時期だったように思う。

(みなさん、そんな体験ってありませんか?)

いや、それはともかく。

で、結局、この本が発売されてまもなく買ったはずだから、これを読んだのはおそらく出てすぐの2019年だ。つまりれいわ新選組が結党されたのが同年4月だから、ちょうどその直後にこの本は発売されていたことになる。

一方、日本における政治の世界はといえば、当時、ちょうど動乱の時期だった。

あの右派期待の星だった安倍さんが2006年に首相に躍り出て、(途中、民主党政権をはさんで)長かった安倍政権が終わったのが2020年だ。2015年の安保法制では、集団的自衛権の行使容認もあった。

つい先日、家で何気なくネットをボーッと眺めていたのだ。

すると「あれっ? いやぁー。これ、なつかしいなぁ」と、ある本が目についた。

その昔に買って読んだ『「反緊縮! 」宣言』(亜紀書房)というタイトルの本だ。

奥付けを見ると、2019年6月に「第1版1刷り」が発行されている。

当時、その本がまだ出たばかりの頃だった。

私はそのころちょうど、この本を買ったはずなのに、いま家にはなぜか見当たらない。

「おかしいなぁ?」

そしてそのうち「あること」を発見したのだ。

アマゾンでなんとなーく表紙をじっと眺めていると、「えぇっ! おいおい、ちょっと待てよ」

ドえらいことに気がついた。

この本は、11人の共著なのだが……。

そのときアマゾンのそのページで著者のところをよーく見ると……なんと11人いる共著者のうち、次の参議院選挙に「れいわ新選組」から京都で出馬する予定になっている新人の(といっても政治的には「手練れ」なのだが)、あの西郷みなこ(南海子)さんもこの本の執筆陣に加わっているじゃないか?

私はこの本をずっと前に買っていながら、いままでぜんぜんそれに気づいてなかった。

つまりこの本を買った当時、私はまったく自覚なしに読んでいたのだ。

だって、なんせほんの先日、気づいたばかりなんだから。

(この記事はそのとき気づいた瞬間から書き始め、途中で半分くらい書いて寝かせてあった原稿を、いま残り半分をそっくり書き終え、たったいま完成させたものだ)

買った動機はギリシャの元財務相ヤニス・バルファキスが寄稿してたから

この本を買った当時、「あのとき」のギリシャの財務大臣だったヤニス・バルファキス氏が寄稿したぞぉ、というので「おおっ?」とばかりに買った覚えがある。

いやぁ、当時は通い慣れたいつもの本屋さんへ行くたびに、気になるこの本を部分的に立ち読みしては「おもしろそうだなぁ」と思ってまた本棚にそっと戻し、を繰り返しながら本屋へ何度も通っていたものだ。

なんだかあの「立ち読みの日々」は、とっても懐かしく、この本とのランデブーの時期だったように思う。

(みなさん、そんな体験ってありませんか?)

いや、それはともかく。

で、結局、この本が発売されてまもなく買ったはずだから、これを読んだのはおそらく出てすぐの2019年だ。つまりれいわ新選組が結党されたのが同年4月だから、ちょうどその直後にこの本は発売されていたことになる。

一方、日本における政治の世界はといえば、当時、ちょうど動乱の時期だった。

あの右派期待の星だった安倍さんが2006年に首相に躍り出て、(途中、民主党政権をはさんで)長かった安倍政権が終わったのが2020年だ。2015年の安保法制では、集団的自衛権の行使容認もあった。

あれは戦後日本の大きな転換点だった。

つまり2019年に出たこの本は、あの安倍政権に対する煩悶のさなかで世に産み出されたことになる。

いわば記念碑だ。

だからまた読みたくなった。

おまけについこないだ(そうとは知らずにずっと昔に読んだ)「この本が実は西郷さんも共著者だった」ことに気づき(失礼)、おどろいて家じゅう、どこかにあるはずのこの本を探したのだ。

つまり2019年に出たこの本は、あの安倍政権に対する煩悶のさなかで世に産み出されたことになる。

いわば記念碑だ。

だからまた読みたくなった。

おまけについこないだ(そうとは知らずにずっと昔に読んだ)「この本が実は西郷さんも共著者だった」ことに気づき(失礼)、おどろいて家じゅう、どこかにあるはずのこの本を探したのだ。

だが結局、どこにもなかった。家の本棚に普通に置いてあるはずなのに、そこにないのだ。

で、バカみたいだが腹を括って一回読んだ同じ本を「また買う」ことにし、アマゾンに注文して先日、届いたばかりだ。

そしたら今度は(まさかそんなところに置いてあるはずのない)クローゼットの奥の奥から、昔、買ったその同じ本がひょっこりあとから姿を現した。

だからそんなわけで、いま我が家には(冒頭の)写真のように、同じこの本が2冊あるのだ(笑)

写真に映る向かって左が昔、買ったほう。こっちにはもう付箋がヤマのように付いている。

で、バカみたいだが腹を括って一回読んだ同じ本を「また買う」ことにし、アマゾンに注文して先日、届いたばかりだ。

そしたら今度は(まさかそんなところに置いてあるはずのない)クローゼットの奥の奥から、昔、買ったその同じ本がひょっこりあとから姿を現した。

だからそんなわけで、いま我が家には(冒頭の)写真のように、同じこの本が2冊あるのだ(笑)

写真に映る向かって左が昔、買ったほう。こっちにはもう付箋がヤマのように付いている。

当時は積極財政を知り、世に出始めたMMT(現代貨幣理論)にハマってあれこれ調べまくっていた。

この本も、その過程で知ったような記憶がある。

そして向かって右手の本は、つい先日、アマゾンから届いたばかりのピカピカの新品だ。

で、こんなふうに同じ本が2冊ある。

今まで長い間、書く作業をしてきたが、こんな笑える体験はこれ一度キリしかない。

「このひっくり返った社会を、ひっくり返したい」

さて、いま読み直してみるとお題の西郷さんはといえば、「わたしにとっての反緊縮 生活から政治を語る」というタイトルを身にまとい、この本の中で味のある表現をされている。

(わかってるクセにわざと)むずかしい経済理論を振り回さず、わかりやすいことをわかりやすく書いている。

だってのっけから……。

「このひっくり返った社会を、ひっくり返したい」

なんていうタイトルで、彼女の文章が始まるのだ。

いや、「難しいことを難しく書く」のは、誰にでもできるのだ。

だがこんな書き方は誰にでもはできない。

だから今回、あらためて再読し、目が点になった。

そして向かって右手の本は、つい先日、アマゾンから届いたばかりのピカピカの新品だ。

で、こんなふうに同じ本が2冊ある。

今まで長い間、書く作業をしてきたが、こんな笑える体験はこれ一度キリしかない。

「このひっくり返った社会を、ひっくり返したい」

さて、いま読み直してみるとお題の西郷さんはといえば、「わたしにとっての反緊縮 生活から政治を語る」というタイトルを身にまとい、この本の中で味のある表現をされている。

(わかってるクセにわざと)むずかしい経済理論を振り回さず、わかりやすいことをわかりやすく書いている。

だってのっけから……。

「このひっくり返った社会を、ひっくり返したい」

なんていうタイトルで、彼女の文章が始まるのだ。

いや、「難しいことを難しく書く」のは、誰にでもできるのだ。

だがこんな書き方は誰にでもはできない。

だから今回、あらためて再読し、目が点になった。

興味を惹かれた箇所を引用してみよう

特に興味を惹かれた西郷さんのお書きになった文章を、以下にいくつか「かっこ書き」で部分的に挙げてみよう。

もっとも今からもう5〜6年も前に出た本だから、彼女の考えもところどころもしかしたら今は変わっているかもしれない。

特に興味を惹かれた西郷さんのお書きになった文章を、以下にいくつか「かっこ書き」で部分的に挙げてみよう。

もっとも今からもう5〜6年も前に出た本だから、彼女の考えもところどころもしかしたら今は変わっているかもしれない。

だが以下が「当時の彼女のリアル」なのだ。(すべて同書からのほぼまんまの引用です)

「おそらくわたしだけでなく多くの人が、この社会は何か肝心なところが間違っていると感じながら暮らしていると思います。あるいはそう感じながらも、感じること自体に疲れて、あまり考えないようにしているのではないでしょうか。

経済の仕組みは理解不能なほど複雑だし、政治の世界は手が届かないほど遠い。そうした世界には関わらずに、できるだけ淡々と日々の生活を送るというのが一つの『現実的』な選択肢であることは間違いありません」

(私の感想)ここで彼女の指先から湧き出る旋律が「経済の仕組みは理解不能なほど〜、政治の世界は手が届かないほど〜」と、よく似た表現が共鳴し合っているのがお分かりだろうか? 実はこういう表現を物書きの世界では、「呼び」と「答え」という。

実はこれって音楽の世界にもある。

「おそらくわたしだけでなく多くの人が、この社会は何か肝心なところが間違っていると感じながら暮らしていると思います。あるいはそう感じながらも、感じること自体に疲れて、あまり考えないようにしているのではないでしょうか。

経済の仕組みは理解不能なほど複雑だし、政治の世界は手が届かないほど遠い。そうした世界には関わらずに、できるだけ淡々と日々の生活を送るというのが一つの『現実的』な選択肢であることは間違いありません」

(私の感想)ここで彼女の指先から湧き出る旋律が「経済の仕組みは理解不能なほど〜、政治の世界は手が届かないほど〜」と、よく似た表現が共鳴し合っているのがお分かりだろうか? 実はこういう表現を物書きの世界では、「呼び」と「答え」という。

実はこれって音楽の世界にもある。

例えばギタリストが「じゃらジャーン」とピア二ストに呼びかけると……それに呼応するようにピアノが「ピピピーン」とフレーズを返す。

つまり奏者が1曲のなかで「呼んだら、それに応える反応」を繰り返しながら、そのコール&レスポンスのさまを観衆に聴かせる、というスタイルだ。

西郷さんは、果たしてこの文章をそれと「わかってやっている」のか? それとも知らずにやったら「勝手にこうなった」のか? もし前者なら秀才タイプ、後者だったら天才だ。

そんな見せ場が、以後、ふんだんに登場する。

「今のままでは『そんなことをやっていたの?』と言われかねないことがたくさんあります。発電用の水蒸気を作るためにわざわざ核燃料を燃やしていたことや、食べ物が有り余っているのに飢えている人がいたことなど、このほかにも山ほどあるはずです」

「人々のために財政があるのでではなく、財政規律のために人々が犠牲になっているというのも、その一つでしょう。ここで肝心なのは、未来の人たちに『そんなことをやっていたの?』と言われないためには、この世代でそれを終わらせなければならないということです。私にとってそれは、子どもをこの世に送り出した自分の責任であり、どうしても叶えたいことの一つなのです」

ゴツゴツした生活実感のなかから、みずみずしい感性が匂ってくる。

「そうした左派・リベラルの弱さが、とりわけ経済政策の弱さに表れていること気づいたのは、実はとても個人的なことがきっかけでした。身も蓋もない話ですが、大学院生としてわたし自身のお金が尽きたのです」(中略)

「日本では若者の死因の第一位は自殺ですが、『いっそ消えてしまいたい』という思考回路に陥らざるを得ない環境があるのではないでしょうか。(中略)ところが、このような状況を批判するどころか肯定するかのように、いわゆる左派・リベラルの一部では、日本経済はもう成長することはないから、欲張りにならずにみんなで少しづつ貧しくなっていくことを受け入れようという主張がなされています。

しかし、お金を求めずに生きることを主張できる人たちは、何かしらの余裕がある人たち、能力や人間関係に恵まれた人たちなのではないでしょうか(中略)。このように人々の生活がいかにお金に規定されているかを直視せず、左派・リベラルが『憲法を守ろう』『人権を大切に』と選挙で訴えても、本当に生活の苦しい人とは問題意識のレベルがかみ合わないのではないでしょうか」(中略)

このあたりで「ああ、この人は俗にいう左派とはちょっと違うんだな」「そのうちに彼らとは別のことを考えるようになったんだな」という逆サイドの心理が透けてくる。またその一行一行からは、一種の使命感みたいなものも感じられる。

西郷さんは、果たしてこの文章をそれと「わかってやっている」のか? それとも知らずにやったら「勝手にこうなった」のか? もし前者なら秀才タイプ、後者だったら天才だ。

そんな見せ場が、以後、ふんだんに登場する。

「今のままでは『そんなことをやっていたの?』と言われかねないことがたくさんあります。発電用の水蒸気を作るためにわざわざ核燃料を燃やしていたことや、食べ物が有り余っているのに飢えている人がいたことなど、このほかにも山ほどあるはずです」

「人々のために財政があるのでではなく、財政規律のために人々が犠牲になっているというのも、その一つでしょう。ここで肝心なのは、未来の人たちに『そんなことをやっていたの?』と言われないためには、この世代でそれを終わらせなければならないということです。私にとってそれは、子どもをこの世に送り出した自分の責任であり、どうしても叶えたいことの一つなのです」

ゴツゴツした生活実感のなかから、みずみずしい感性が匂ってくる。

「そうした左派・リベラルの弱さが、とりわけ経済政策の弱さに表れていること気づいたのは、実はとても個人的なことがきっかけでした。身も蓋もない話ですが、大学院生としてわたし自身のお金が尽きたのです」(中略)

「日本では若者の死因の第一位は自殺ですが、『いっそ消えてしまいたい』という思考回路に陥らざるを得ない環境があるのではないでしょうか。(中略)ところが、このような状況を批判するどころか肯定するかのように、いわゆる左派・リベラルの一部では、日本経済はもう成長することはないから、欲張りにならずにみんなで少しづつ貧しくなっていくことを受け入れようという主張がなされています。

しかし、お金を求めずに生きることを主張できる人たちは、何かしらの余裕がある人たち、能力や人間関係に恵まれた人たちなのではないでしょうか(中略)。このように人々の生活がいかにお金に規定されているかを直視せず、左派・リベラルが『憲法を守ろう』『人権を大切に』と選挙で訴えても、本当に生活の苦しい人とは問題意識のレベルがかみ合わないのではないでしょうか」(中略)

このあたりで「ああ、この人は俗にいう左派とはちょっと違うんだな」「そのうちに彼らとは別のことを考えるようになったんだな」という逆サイドの心理が透けてくる。またその一行一行からは、一種の使命感みたいなものも感じられる。

ただ抵抗するだけではない「何か」とは?

ただし繰り返しになるが、従来型の「ただ抵抗するだけの野党」ではない何か。既成概念を転換し、未来に向かって希望をたぎらせようじゃないか、というメッセージ性が滲み出す。

以下、また引用を続けよう。

「子供の頃から、日本の年金制度は破綻する、日本の財政赤字は膨れ上がっていると聞いて育ってきたので、わたしたちの世代は経済的に何かを望むことはできないのだと思っていました。そして自分の身は自分で守るしかないと自己責任論を信じてきました。

しかし、日本にはお金がないというのは間違いで、お金は刷って世の中に流すことができるのです。むしろ国の重要な役割の一つは、人々に回るお金の量を、景気を見ながら調節することなのです」(中略)

ああ、ここで結論が出ている。

こんなふうに誰にでもわかりやすく、伝えることができる人なんだな。

「子供の頃から、日本の年金制度は破綻する、日本の財政赤字は膨れ上がっていると聞いて育ってきたので、わたしたちの世代は経済的に何かを望むことはできないのだと思っていました。そして自分の身は自分で守るしかないと自己責任論を信じてきました。

しかし、日本にはお金がないというのは間違いで、お金は刷って世の中に流すことができるのです。むしろ国の重要な役割の一つは、人々に回るお金の量を、景気を見ながら調節することなのです」(中略)

ああ、ここで結論が出ている。

こんなふうに誰にでもわかりやすく、伝えることができる人なんだな。

『わたしはここにいてもいいんだ』

引用を続けよう。もうすぐ終わりだ。

「お金がないから生きられないという社会を変えるために、そして自分自身が『わたしはここにいてもいいんだ』と思えるような社会を作るために(中略)、そしてすべての人々が『自分は生きていてもいいんだ』と思えるような社会を、子供たちに手渡したいと思います」

この結びは、れいわ新選組の山本太郎代表がよく物語るフレーズだ。

この本を買った「6年前」のあの当時、私は(そうとは気づかず)読んでいたが……いま、ここに来てやっと点と線がつながった。

なんだか自分自身の根っ子までもが、いま改めてズルズルと引っ張り出されたような感じがする。

そう、ルーツは私もこの人と同じ考え方だ。賛同できる。

だから私もこの方向で、今後も世界を変えて行こうと思う。

【関連記事】

【れいわ参院選】京都参入の動きは「独自路線」宣言、今後は政界のリード役をめざす

https://blog.goo.ne.jp/matsuoka_miki/e/bf66a600cd18fad8dabf6484e0a110c9

https://blog.goo.ne.jp/matsuoka_miki/e/bf66a600cd18fad8dabf6484e0a110c9