梅雨の候K.S.I.会員の皆様におかれましてはお変わりなくご活躍のこととお慶び申し上げます

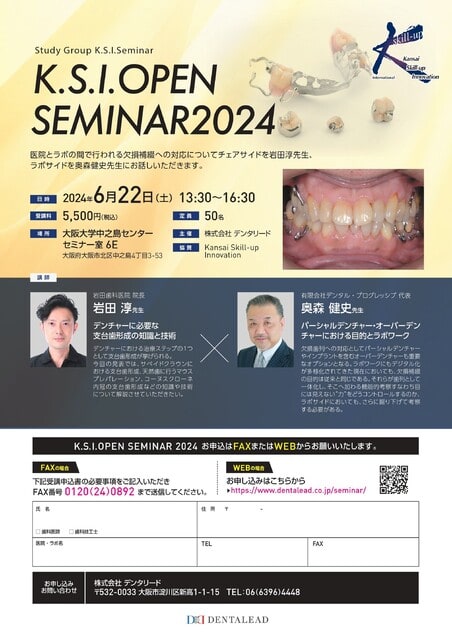

さて 今回は2024年6月22日に開催されましたK.S.I.オープンセミナー&奥森先生還暦祝いパーティーについてご報告させて頂きたいと思います

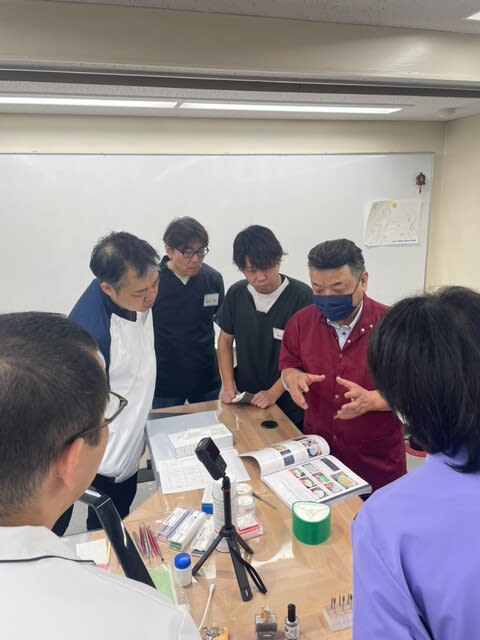

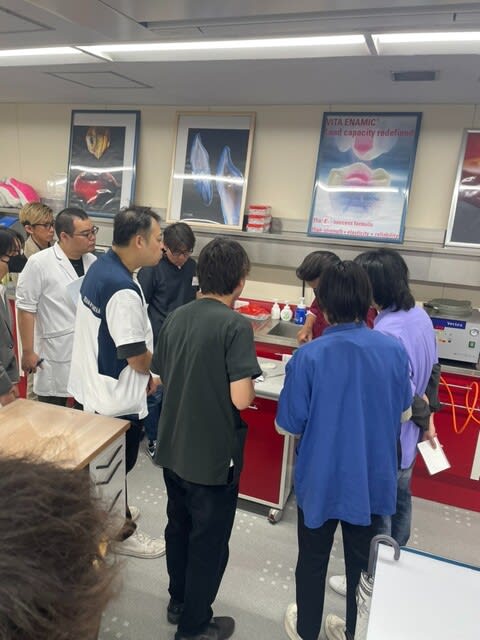

まずは今回のオープンセミナについて今回は岩田歯科医院院長、岩田淳先生をお迎えし岩田先生と奥森先生による医院とラボの間で行われる欠損補綴への対応についてチェアサイドを岩田先生、ラボサイドを奥森先生にお話しいただきました

岩田先生には2022年度K.S.I.オープンセミナーの時にも一度お話して頂いておりましたがその際はWEBでのオープンセミナーであった事もあり、より細かな所への質問等WEB上ではやりにくかったところが見受けられたかもしれません。しかし、今回は久しぶりのリアルでの開催となり、前回は時間の関係で質問できなかったことやより細かな疑問点など直接顔を合わせて質問出来る機会に恵まれました

まずは今年度より小山会長に代わりK.S.I.会長に就任されました大澤会長のご挨拶から始まりました

昨年まで小山会長のもとK.S.I.は団結し日本のパーシャルデンチャー会に貢献してきましたが、今年からは大澤会長のもと引き続き一歩ずつ前へと前進していくこととなります

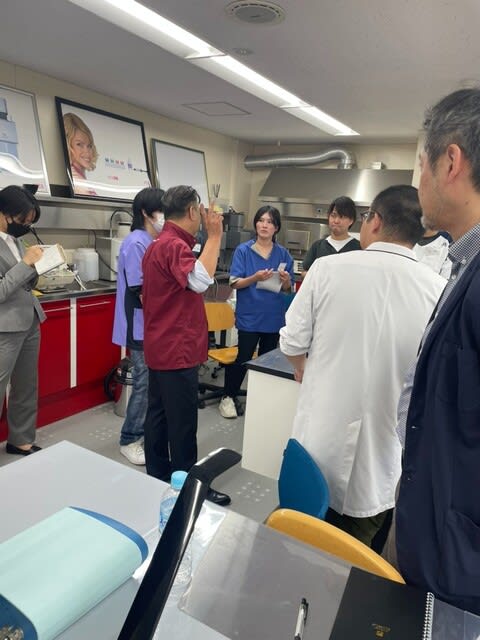

それでは今回の内容ですが、まずは奥森先生よりパーシャルデンチャー・オーバーデンチャーのおける目的とラボワークと題されましてご講演をしていただきました

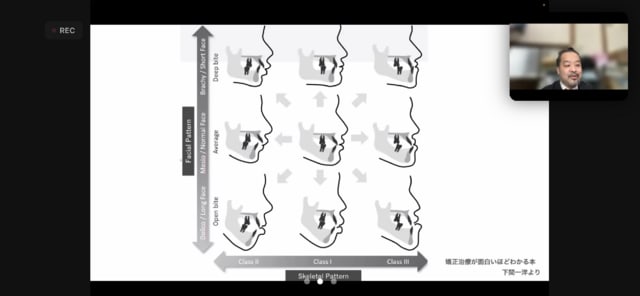

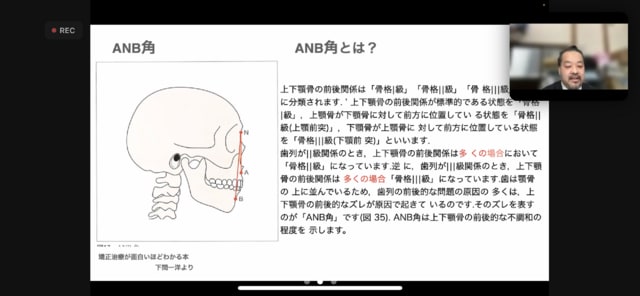

やはり今までも奥森先生よりパーシャルデンチャーの目的、マウスプレパレーションの重要性、パーシャルデンチャーが入る環境をしっかりと作ること、実際に口腔内にてどのような力が加わるのか考えた上での設計、また治療用義歯によるリハビリテーションの重要性、今後進化していくであろうマテリアルの選択法など多くのことについてお話していただき再度ラボサイドにて何が重要とされているのかを考えることが出来ました

続きまして岩田先生よりデンチャーに必要な支台歯形成の知識と技術と題されましてサベイドクラウンにおける支台歯形成、天然歯に行うマウスプレパレーション、コーヌスクローネ内冠の支台歯形成などの知識や技術についてお話していただきました

今回は、実際にチェアサイドにて支台歯形成をされる際、鉤歯の選択、義歯の着脱方向などをデンチャーワークの歯科技工士と歯科医師で連携することの重要性、鉤歯の状態と着脱方向を考慮しマウスプレパレーションや支台歯形成量などを設定する事、コーヌスクローネの支台歯形成は義歯の着脱方向と支台歯のテーパー、ネガティブウィンケルの量などを判断し支台歯形成量や支台歯のテーパー、グルーブやチャンネル付与などを行われている事、実際に支台歯形成を行う中で注意されている事を動画を含めて詳しくご説明していただきました

ラボサイドにて作業を行う事が多い私たちですがチェアサイドにおける治療の流れや支台歯形成の技術を知っているのと知らないのではチェアサイドとラボサイドの連携を行う上では大きく変わってくるのではないかと思います。また、プロビジョナルを用いトップダウンを行ったうえで現在の支台歯の形成が適切であるか再度検討される事やどのようなバーを用い形成を行うのかなど、普段私たちが目にすることの出来ない大変貴重なご講演をしていただきました

やはりチェアサイドとラボサイドの目標は同じところにあり、それに向かって連携していくことの重要性を身にしみて感じることができました。今後、受講された皆さんの益々の成長につながる素晴らしいご講演でした

お二人の先生大変貴重なご講演をありがとうございました

続いて場所を変え今年還暦を迎えられました奥森先生の還暦祝いパーティーがリーガロイヤルホテル大阪にて開催されました

これまで長きにわたり我々を引っ張り続けてくださいました奥森先生、人生に一度の還暦です

赤いちゃんちゃんこを着て最高の笑顔素敵です

さて今回のパーティーで司会を名乗り出て頂きましたのが佐野支部長です

これまでリモート飲み会やビンゴ大会など数々の行事を今までも企画していただき皆様を楽しませてきた佐野支部長、この人なしにはパーティーは始まりません

大澤会長からのご挨拶です

次に本日ご講演頂きました岩田先生より乾杯の音頭を取っていただきました 乾杯!!!

皆さんおめでたい席に大変楽しくぎわっておられました

今回、参加できなかった皆様からお祝いのビデオレター、プレゼントが贈られました

デンタリードの皆様

中国、四国支部より宮崎さん

東北支部より藤原さん

関東支部より御厩敷さん

皆様ありがとうございました

ここで、マジックショーが行われました

普段マジックショーを見る機会はそんなにないので数々のマジックにみんなびっくり!盛り上がりました

岩田先生に岩田先生のお子様も驚きでしたね

続いてK.S.I.役員より今までお世話になってきた奥森先生へ感謝の言葉、ビデオレター、プレゼントをお贈りしました

皆様、これまでの感謝の気持ちと思い出エピソードを伝えられました

奥森先生とK.S.I.の歴史を振り返ったビデオレター今までいろいろなことがありましたが皆で力を合わせ技術を高めあってきた姿や今までの思い出に本当に感動いたしました

ここでサプライズ

今までK.S.I.のために会計理事としてご尽力していただきました日浦理事も今年還暦を迎えられます

日浦理事も一緒にお祝いです

最後にサプライズゲストの登場です

サプライズゲストは奥森先生のご家族。これには奥森先生もびっくりでしたね

しかし、ご家族の協力なくしてはこれまで技工業界の先頭を走ってくることは出来なかったと思います

ご家族の方々に感謝いたします

最後はみんなで記念写真

今回の還暦祝いパーティーはこれにて終了となりました

今まで会を引っ張ってくださいました奥森先生に感謝の意を表するとともに今後もお体に気を付けられて技工業界を盛り上げて頂きたく思います

最後になりましたが、今回ご講演頂きました奥森主幹、岩田先生、株式会社デンタリード様、ご尽力いただきました各関係者各位様に心より感謝申し上げます

さて 今回は2024年6月22日に開催されましたK.S.I.オープンセミナー&奥森先生還暦祝いパーティーについてご報告させて頂きたいと思います

まずは今回のオープンセミナについて今回は岩田歯科医院院長、岩田淳先生をお迎えし岩田先生と奥森先生による医院とラボの間で行われる欠損補綴への対応についてチェアサイドを岩田先生、ラボサイドを奥森先生にお話しいただきました

岩田先生には2022年度K.S.I.オープンセミナーの時にも一度お話して頂いておりましたがその際はWEBでのオープンセミナーであった事もあり、より細かな所への質問等WEB上ではやりにくかったところが見受けられたかもしれません。しかし、今回は久しぶりのリアルでの開催となり、前回は時間の関係で質問できなかったことやより細かな疑問点など直接顔を合わせて質問出来る機会に恵まれました

まずは今年度より小山会長に代わりK.S.I.会長に就任されました大澤会長のご挨拶から始まりました

昨年まで小山会長のもとK.S.I.は団結し日本のパーシャルデンチャー会に貢献してきましたが、今年からは大澤会長のもと引き続き一歩ずつ前へと前進していくこととなります

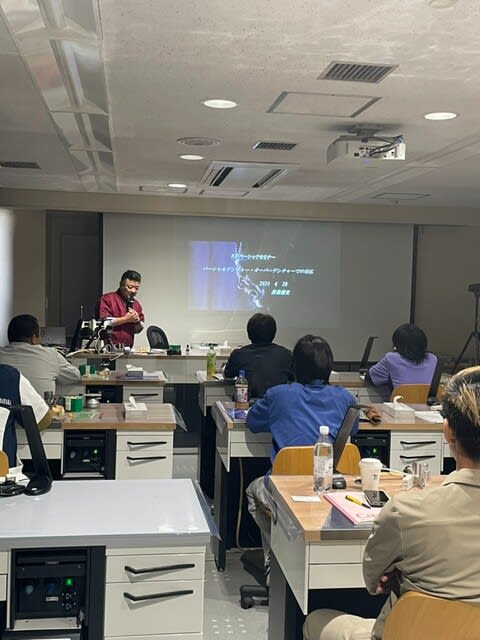

それでは今回の内容ですが、まずは奥森先生よりパーシャルデンチャー・オーバーデンチャーのおける目的とラボワークと題されましてご講演をしていただきました

やはり今までも奥森先生よりパーシャルデンチャーの目的、マウスプレパレーションの重要性、パーシャルデンチャーが入る環境をしっかりと作ること、実際に口腔内にてどのような力が加わるのか考えた上での設計、また治療用義歯によるリハビリテーションの重要性、今後進化していくであろうマテリアルの選択法など多くのことについてお話していただき再度ラボサイドにて何が重要とされているのかを考えることが出来ました

続きまして岩田先生よりデンチャーに必要な支台歯形成の知識と技術と題されましてサベイドクラウンにおける支台歯形成、天然歯に行うマウスプレパレーション、コーヌスクローネ内冠の支台歯形成などの知識や技術についてお話していただきました

今回は、実際にチェアサイドにて支台歯形成をされる際、鉤歯の選択、義歯の着脱方向などをデンチャーワークの歯科技工士と歯科医師で連携することの重要性、鉤歯の状態と着脱方向を考慮しマウスプレパレーションや支台歯形成量などを設定する事、コーヌスクローネの支台歯形成は義歯の着脱方向と支台歯のテーパー、ネガティブウィンケルの量などを判断し支台歯形成量や支台歯のテーパー、グルーブやチャンネル付与などを行われている事、実際に支台歯形成を行う中で注意されている事を動画を含めて詳しくご説明していただきました

ラボサイドにて作業を行う事が多い私たちですがチェアサイドにおける治療の流れや支台歯形成の技術を知っているのと知らないのではチェアサイドとラボサイドの連携を行う上では大きく変わってくるのではないかと思います。また、プロビジョナルを用いトップダウンを行ったうえで現在の支台歯の形成が適切であるか再度検討される事やどのようなバーを用い形成を行うのかなど、普段私たちが目にすることの出来ない大変貴重なご講演をしていただきました

やはりチェアサイドとラボサイドの目標は同じところにあり、それに向かって連携していくことの重要性を身にしみて感じることができました。今後、受講された皆さんの益々の成長につながる素晴らしいご講演でした

お二人の先生大変貴重なご講演をありがとうございました

続いて場所を変え今年還暦を迎えられました奥森先生の還暦祝いパーティーがリーガロイヤルホテル大阪にて開催されました

これまで長きにわたり我々を引っ張り続けてくださいました奥森先生、人生に一度の還暦です

赤いちゃんちゃんこを着て最高の笑顔素敵です

さて今回のパーティーで司会を名乗り出て頂きましたのが佐野支部長です

これまでリモート飲み会やビンゴ大会など数々の行事を今までも企画していただき皆様を楽しませてきた佐野支部長、この人なしにはパーティーは始まりません

大澤会長からのご挨拶です

次に本日ご講演頂きました岩田先生より乾杯の音頭を取っていただきました 乾杯!!!

皆さんおめでたい席に大変楽しくぎわっておられました

今回、参加できなかった皆様からお祝いのビデオレター、プレゼントが贈られました

デンタリードの皆様

中国、四国支部より宮崎さん

東北支部より藤原さん

関東支部より御厩敷さん

皆様ありがとうございました

ここで、マジックショーが行われました

普段マジックショーを見る機会はそんなにないので数々のマジックにみんなびっくり!盛り上がりました

岩田先生に岩田先生のお子様も驚きでしたね

続いてK.S.I.役員より今までお世話になってきた奥森先生へ感謝の言葉、ビデオレター、プレゼントをお贈りしました

皆様、これまでの感謝の気持ちと思い出エピソードを伝えられました

奥森先生とK.S.I.の歴史を振り返ったビデオレター今までいろいろなことがありましたが皆で力を合わせ技術を高めあってきた姿や今までの思い出に本当に感動いたしました

ここでサプライズ

今までK.S.I.のために会計理事としてご尽力していただきました日浦理事も今年還暦を迎えられます

日浦理事も一緒にお祝いです

最後にサプライズゲストの登場です

サプライズゲストは奥森先生のご家族。これには奥森先生もびっくりでしたね

しかし、ご家族の協力なくしてはこれまで技工業界の先頭を走ってくることは出来なかったと思います

ご家族の方々に感謝いたします

最後はみんなで記念写真

今回の還暦祝いパーティーはこれにて終了となりました

今まで会を引っ張ってくださいました奥森先生に感謝の意を表するとともに今後もお体に気を付けられて技工業界を盛り上げて頂きたく思います

最後になりましたが、今回ご講演頂きました奥森主幹、岩田先生、株式会社デンタリード様、ご尽力いただきました各関係者各位様に心より感謝申し上げます