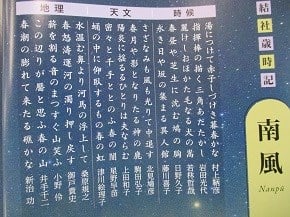

月刊「俳句」は巻頭近くに「結社歳時記」なる企画がある。月変わりでいろいろな俳句結社の作品を取り上げていて、4月号は「南風(なんぷう)」を掲載している。

南風精鋭35名の35句を小生と塩山五百石が合評する。天地が●、塩山が○。

時候**********************************************************

湯につけて赤子しづけき暮春かな 村上鞆彦

●上五中七のていねいな書き方に情感があります。小さいけれどずっしりした量感のある肉の塊が見えます。

○これは、よき育メンの実感句。産着を着せて、赤子のお湯デビュー。羊水のごとき湯温なら、赤子も納得。

●季語も無理がなくて納得です。

指揮棒の描く三角あたたかし 岩田光代

○交響楽などの指揮棒は、三角形を描くような単純な動きでは楽団を振り切れないので、これは合唱団かブラスバンドあたりの指導風景かなあ。季語の感じからすると、小学生ぐらいの・・・。

●三角は図形だと角ばった印象ですがタクト描く宙の軌跡はあたたかいと作者は感じました。図形との差違がおもしろいですし趣があります。

麗けしおほかた毛なる犬の嵩 若林哲哉

●先日公園にこういう犬がいて、オールド・イングリッシュ・シープドッグと飼い主が言いました。犬好きの人の句ですね。

○そうですねえ、犬種によっては、と言いたいところですが、中七の言い切りがおおらかでいいんじゃないであしょうか。

●むろん毛の生える土台、身体があるんですが、中七の断定で味が出ました。

春昼や芝生に沈む鳩の胸 日野久子

○芝生の上で鳩が憩っているという景ですね。長めの芝生の葉先が見える、穏やかな写生句です。そういえば、昔、君の胸は鳩胸だねと言われたことがありました。鳩胸の乙女、でも面白いような。

●情感ありますね。官能的といってもいいような感覚にうっとりします。

永き日や坂の集まる異人館 藤川喜子

●長崎の浦上のような地形を思ったのですが「坂の集まる」がわかりません。「道の集まる」ならわかるのですが……。

○これは「坂道」の省略でしょう。開明時代の異人館は、ミニ商社のようだったから四方の坂道が収斂する丘の上に建てたほうが便がよかったのでしょう。ただ、季語のインパクトが弱い気がします。

●いや、坂で坂道を言うのは無理でしょう。中七はもっと工夫が要るでしょうね。あなたの指摘するように季語も変です。

天文**********************************************************

さざなみも風も光りて中退す 北見鳩彦

●上五中七で健康な前向きの流れと思いきや下五で落とされてはっとしました。

○上・中で切れて、別のドラマを立ち上げる二物衝撃の趣があります。コロナ禍の春、大学中退の重い決断をした青年の姿が浮かんできます。

春月や影となりたる神の鹿 駒田弘子

○奈良公園の春日大社の神鹿を詠んだ句でしょうね。春月が柔らかいので、淡彩風の写生句に仕上がっています。もう少し妖の味付けが欲しいところです。

●「妖の味付け」ねえ…同感です。夜、物の影を詠むのは初歩でしょう。影でもいいのですが自分なりの影を描いてほしいところです。

陽炎に揺るるひとりは夫ならむ 上田和子

●作者は陽炎に多くの人を見ているようです。女性特有のロマンティシズムでしょうか。

○私は、亡き夫への愛の句と読みました。愛はかげろうのごとく・・・。ま、ファンタジックロマンの句です。

●陽炎に死者を見るのは類型的でしょう。

密々と千手ととのふ春の闇 星野早苗

○千手観音であれば、本当に千手を差し伸べる観音を拝観したいと思っているのですが、その機会がありません。ととのふ=整う、これは言ってしまった感が強くないですか。

●「ととのふ」は甘いですよ。ほとんど効いていないので季語が動いてしまいます。

蛹の中に仰臥するもの春の虹 津川絵理子

●見たところはいいし季語もロマンがあっていいのですが、「蛹の中」が疑問です。「繭の中」ではないでしょうか。

○うん、蛹だと汚い印象ですよね。外光が透けて見える繭の中に春虹の小さな橋が架かっている・・・、発想イメージは秀逸ですよ。

●汚い・綺麗は横に置くとして、物を正確に提示できていないと思います。ぼくは春の虹は繭の中ではなく外界と読んでいいと思います。

地理**********************************************************

水温む鼻より河馬の浮上して 桑原規之

●これはよく見えます。「鼻より」がものを言っています。

○お、鼻先から大量の水が零れ落ちるのが見えますねえ。上五で切れていますが、ほとんど一物描写の迫力があります。

春怒涛運河の濁り押し戻す 御戸貴史

○これも一物描写の力作です。フォービスムの村山槐多に描かせたい景ですねえ。運河の濁りが効いています。

●怒涛ですが春の海は青いのでしょう。運河の濁りに拮抗してよいコントラストです。

薪を割る音のまつすぐ山笑ふ 小野 伶

○山腹に開かれた小集落の生活の一コマが見えてきます。薪割のこだまのするほうを見たら、山が笑っている・・・、おおどかな健康句です。

●薪は真っ二つに割れ音がまっすぐという感じです。素直に書いていて季語もおおらかに付いています。

この辺りが靨と思ふ春の山 井出千二

○作者の立ち位置が判然としません。山の中にいるのか、峠から山のほうを見ているのか・・・。見当を付けておいて、到達したあたりがこの山のゑくぼ=窪み、と独り言ちた句なのかなあ。

●作者の立ち位置は「靨と思ふ」ところでしょう。窪みです。地形の窪みを靨ととらえたことに情趣があるかということですが、ぼくはこの擬人化はそうおもしろいと思いませんでした。

春潮の膨れて来る礁かな 新治 功

●海が膨れるのをぼくは関門海峡で感じました。この句はわかるのですが「礁」でおもむきが出るかどうか……。

○しょう、いわ、いくり、かくれ岩。なにも、礁という漢字でなくてもと思います。礁に焦点を持ってくるほどの礁の魅力が見えてきません。

生活**********************************************************

雲はみな海へ流れて植木市 団藤みよ子

○ほう、海岸に近いところでの植木市でしょうか。やや風の強い日、目ぼしい植木がなかったので空を見たら、雲が海のほうへ。客も海のほうへ・・・。

●植木市に対して、「雲はみな海へ流れて」は意外性がありおもしろいです。

集まりて暫しは静か春日傘 林 里美

●「暫しは静か」で女性たちの会合ではないかと思い笑いました。おもしろいです。

○そのとおり。暫く後爆発する立ち話の導火線を仕掛けたような、諧謔味満点の一句です。

一瞬の足裏の白し海女潜く 松尾睦月

○今時、潜りの烈女たる海女さんといえど、素足で潜るのかなあ。沖縄とか南方の海の浅場では素潜りでやっているのかもしれませんが。既視感の強い句です。

●言いたいことはわかるのですが「足裏の一瞬白し」でないと文法を侵してしまいます。

運針に布の波立つ春灯 稲井優樹

●そう目新しい内容ではありませんが言葉を大事にしています。

○家庭科で雑巾縫いをやったようなやらなかったような・・・。春灯下、波が打ち寄せるように縫い進んでいるという景が見えてくるけれど、その機微が男子には分かり辛いかなあ。

●人を驚かせるということではなく生活に満足している作者を感じます。

みづうみへ艪を担ぎ出す新入生 辻本靖子

○お、競艇部の新入生ですねえ。諏訪湖か山中湖か、清々しいフレッシュマンと湖とオールと艇と。清新な取り合わせの佳句だと思います。

●明るく鮮やかな一景です。「新入生」というフィニッシュもいいです。

行事**********************************************************

湯に入れば誰も若くて遍路宿 池之小町

●拍手したいのですが本当でしょうか。願望を述べているのではありませんか(笑)

○作者は、臈長けた女性なんですねえ。湯の中に若い男があふれていた! さぞやびっくりでしょう。いやいや俳句フィクションというより、若くて遍路するという現象のほうが気になります。

●小町さんの仲間に若い女性はいないでしょう。何歳までを若いというのかは横に置き。湯の中に若い男があふれていた、ということは書いてないと思うのですが…。

わが影に寄る鯉の口万愚節 藤本くに子

○万愚節が効いていないかと。作者の影を餌をくれる人と勘違いして寄ってくる鯉、ちょっと哀れを覚えます。

●ぼくは万愚節あたりの季節感でいいと思います。そう、我そのものでなく影に寄るということで味わいが出ました。

灌がれてひかり増したる甘茶仏 森あおい

●そりゃそうでしょう、濡れているのですから。作者はそれ以上の御利益みたいなことを言いたいのでしょうか。

○その甘茶仏から見えてきたものを、描いてこそ誕生仏詣でとなるのでは。

呟きは砂と流るる啄木忌 阪本道子

○中七がよく分かりません。呟きを一握の砂の中に閉じ込める的な迫り方はいかがでしょうか。

●いや、よくわかりますよ。砂と一緒につぶやく声も流れる、と作者は言っています。砂は『一握の砂』があるように啄木と近いですが忌日の句はこの近さでいいと思います。

水音に沿ひし家路や春祭 帯谷麗加

●「沿ひし」という過去形でなく「沿うて」と音便でもって現在形にしたほうがいいと思いますが納得できる情緒です。季語も意外性があります。

○ノスタルジックな句ですね。田に水を引くため、側溝も水勢豊かな水の音がします。水音を辿る家路や、の感じですかねえ。

動物**********************************************************

初蝶やキャッチャー・ミット草の上 寺井 治

○草野球のピッチング練習の一休みの景が見えてきます。初蝶を添景にキャッチャー・ミットをアップ気味のしずかな味わいのある静物画になっています。

●そうですね。物だけ見せて気分のいい句です。

外野手はスカートの母揚雲雀 深水香津子

●野球の句は安直になりやすいですがこれには親近感を抱きました。人が足りない草野球が楽しいです。

○人数合わせに、スカートを着たお母さんを外野手に!これは外野フライはみんなヒットになるなあ。中七が、健康なエロス味。

さへづりや高枝に朝日差し来たり 福山千代子

○いわゆる第一次写生の句。更に、その景を見た時の作者の感慨の味付けが欲しい句です。

●そうですね。高い枝に朝日は差すのは当然という感じですからね。

みほとけに花選りをれば初燕 樋口千惠子

●高齢の方なのでしょう。小生は七十ですが「みほとけ」を俳句に持ち込めませんから。

○これは身寄りの仏ではなく、いわゆる仏様。門前寺の花屋か、自庭の畑の仏花か分からないが、供花をする佳き媼の上を初燕の祝福が。素直な句です。

●素直とは思いますが古色蒼然としています。

亀鳴くや修道老女に薄きひげ 河田陽子

○亀鳴くや、がそもそも虚構だから、修道老女にひげ? フィクションでしょう。と突っ込みたくなる句ですが、修道「老女」がミソ。老女の手入れ不足の上唇あたりの無精ひげを見たことがあります。

●「修道老女」でなくて「修道女」として若いか年寄かは読み手にゆだねるところでしょう。それにこういうところを見て俳句にするのがいい趣味とは思えません。

植物**********************************************************

花ミモザ母にも揺るる思ひあり 石川恭子

●「揺るる思ひ」は恋でしょうか。母の心中を書いてもいいとは思いますが現状は忖度の域を出ていません。もっと写生しないと甘いですね。

○季語に合わせた、流された情感句ですねえ。そのまま解釈すれば、不倫しかかっている母を花ミモザのような温かみのある黄色の情で見守っている娘の句、ということになります。

花の夜や人の座らぬ椅子ひとつ 鳥山有里子

○これは、思い人=夫喪失の句なのか、夜桜の見物用の椅子にひとつだけ空席があった景なのか判然としません。「人の」が句全体を曖昧なものにしました。

●「人の座らぬ」で作者は何を言いたいのか…人以外のものが居る、と伝えたいのでしょうか。思わせぶりな書き方で感心しません。

チューリップ一字違へて双子の名 平田華子

○チューリップ、で切れているのでしょうが一瞬チューリップに双子の名前を付けた、と読みました。はっきり、「や」をいれて、うららかやとか季節感を出したほうがよろしいのでは。

●上五の季語の置き方は「や」が最適ですがぼくはこれでもいいと思います。チューリップは効いています。「うららかや」はだめでしょう。一句の中になにも物がないと持たないと思います。

父母へ楷書の手紙松の芯 岡辺 博

○松の芯=若緑、孫に佳き贈り物をしてくれた両親に襟を正して楷書で礼状をしたためたおかげさまで子は松の芯のようにすくすく育っております、と読みました。

●上五中七の内容に「松の芯」はピシッと効いています。さて「楷書」と敢えて言う必要があるのか。「楷書」という題が出てそれをこなした句のような印象です。楷書でない攻め方をしたほうが決まるのではないでしょうか。

花かへで葉擦おほきく移りけり 板倉ケンタ

●「葉擦おほきく」はいいのですが「移りけり」が甘いと思いました。作者はあるところが揺れてそれが別の場所に移ったということを言いたいのでしょうがまだもどかしいです。

○葉擦れが大きく移動することが、それほど大ごとなのだろうか・・・。せっかく花楓を出したのであれば、花楓の花の在り様を描写してもよかったのでは。

●「大仏の冬日は山に移りけり 星野立子」の「移りけり」くらい効かせてほしいです。

======================================

【塩山五百石の読後感】

結社の作句風土が、眼前描写を基本にしていることがよく分かる35句の句群でした。写生したくなる景は、なにがしか作者の琴線に触れるものがあるから描き止めようとするわけで、なかなかその触れたものの核心を写生の中に点描するのが難しいようです。写生を極めれば、対象物の本性・原生が見えてくるとは禅的世界のようでなかなか到達至難の業です。以下、5句の句が印象に残りました。

湯につけて赤子しづけき暮春かな 村上鞆彦

さざなみも風も光りて中退す 北見鳩彦

蛹の中に仰臥するもの春の虹 津川絵理子

集まりて暫しは静か春日傘 林 里美

外野手はスカートの母揚雲雀 深水香津子

さざなみも風も光りて中退す 北見鳩彦

蛹の中に仰臥するもの春の虹 津川絵理子

集まりて暫しは静か春日傘 林 里美

外野手はスカートの母揚雲雀 深水香津子

【天地わたるの読後感】

「南風」は割と好きな結社にて取り上げました。

なんといっても創刊者・山口草堂の「涸滝の落ちゆく末は風の音」は写生を極めた絶品であり小生の憧れる句境です。二代目主宰・鷲谷七菜子の「行きずりの銃身の艶猟夫の眼」の切れるような感覚にもつよい影響を受けました。山上樹実雄を経由し、いま若い感覚の津川絵理子と村上鞆彦が主宰となっていて好感を持っています。特に以下の5句がよかった。

湯につけて赤子しづけき暮春かな 村上鞆彦

指揮棒の描く三角あたたかし 岩田光代

春昼や芝生に沈む鳩の胸 日野久子

春怒涛運河の濁り押し戻す 御戸貴史

みづうみへ艪を担ぎ出す新入生 辻本靖子

指揮棒の描く三角あたたかし 岩田光代

春昼や芝生に沈む鳩の胸 日野久子

春怒涛運河の濁り押し戻す 御戸貴史

みづうみへ艪を担ぎ出す新入生 辻本靖子

おぼろ夜の影となりたる神の鹿

陽炎の揺るるひとりは夫ならむ

運針の布にさざなみ春灯

修道女の薄きくちひげ亀鳴けり

一瞬の白きあなうら海女潜く

僭越ながらメッセージの良さで選ばせていただきました。

選句の勉強になりましたm(._.)m