バロック時代前期、ドイツは国難の時を迎えるのであった。ボヘミアの急進派新教徒議員が2人の皇帝顧問官を投げ落とす事件が起こった(プラハ王宮事件、またはプラハ窓外放擲事件)。1618年5月23日のことである。前年にボヘミア王となったフェルディナントが、宗教改革後、新教が流布したボヘミアで信仰の自由を取り消したためである。皇帝マティーアスもフェルディナントを助けるべく軍隊を派遣したが、新教徒側はこれをも破る勢いを示した。翌年3月マティーアスが亡くなると、フェルディナントがフェルディナント2世として皇帝位に就いた。これに対し、新教側はフェルディナントのボヘミア王位を取り消し、新たにファルツ選帝侯フリードリヒ5世を国王に選んだ。当時ドイツ国内は新教派と旧教派に分かれ、フリードリヒは新教側である。しかしカルヴァン派のフリードリヒにルター派の諸侯たちが援助することは少なく、これに対し旧教側は国内の旧教派諸侯及びスペインの援助を受け、「白山(ビーラー・ホラ)の戦い」で勝利を収めることになる。1620年11月8日のことである。新教側は敗北し、フリードリヒはボヘミア王位を失った。この2世紀半後、チェコの愛国者ドボルザークは讃歌「白山の後継者たち」を作曲した。管弦楽伴奏の合唱曲で翌年の1873年にプラハで初演された。これだけで終われば、ドイツ国内の反乱事件は2,3年で終結したことだろう。その後、様々な思惑から周辺のデンマーク、スウェーデン、フランスがこのドイツ国内の宗教絡みの紛争に乗り出した。そして、最終的には宗教とは関係のないところで終結した。1618年に始まった戦争は1648年のウエストファリア条約で終わった。よって、30年戦争Thirty Years' Warと呼ばれる。デンマークとの戦争ではドイツ皇帝軍の司令官ワレンシュタインの活躍が見られた。フランスの作曲家でワグネリアンのヴァンサン・ダンディはシラーの戯曲に基づく管弦楽曲「ワレンシュタイン」を書いた。その後、スウェーデン王のグスタフ2世アドルフは領土的野心から紛争に加わり、皇帝軍をリュッツェンの戦い(1632)で破ったが、王自身この戦争で戦死してしまった。王の死後、スウェーデンでは、6歳の王女クリスティーナが王位に就いた。

この戦争でドイツ国内は疲弊し、人口の3分の一が失われたという。ドイツは三百数十の領邦国家に分裂し、このウエストファリア条約は「ドイツ帝国の死亡証書」と呼ばれる。

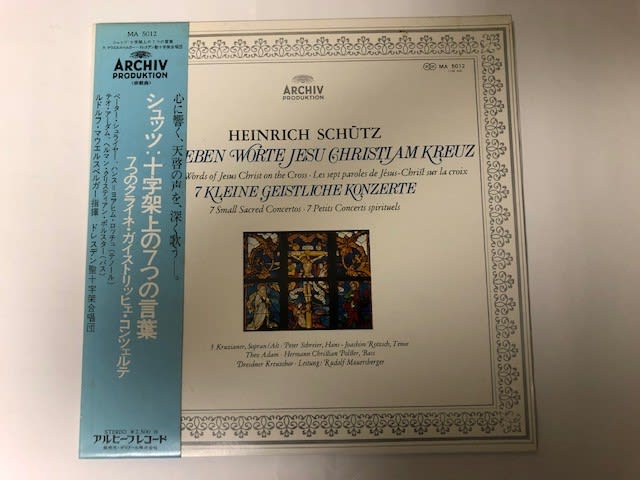

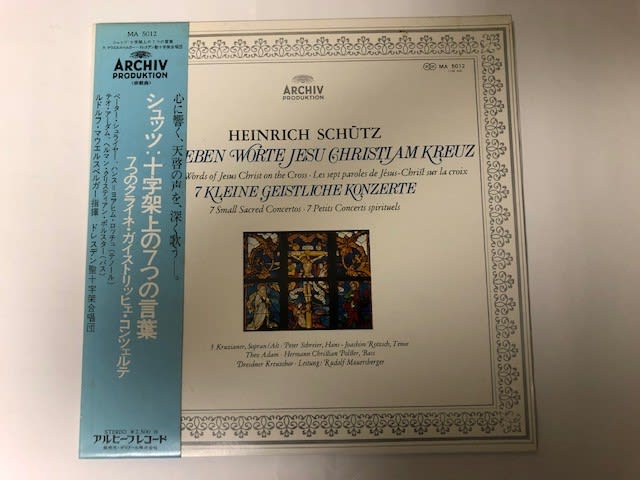

この様な時代に、ドイツでは3Sと呼ばれる音楽家が誕生し、後世に残る作品を遺した。シャイト、シャイン、シュッツである。このうち、シュッツは、ヴェネツィアに留学し、ジョヴァンニ・ガブリエリのもとで学んだ。その後、ドイツに戻るが、再びイタリア、デンマークなどに渡り、最後はドレスデンで亡くなった。シュッツの作品は、生きた時代の苦悩を体験した人の感情が込められているように思う。私はその中で「イエス・キリストの物語」「イエス・キリストの十字架上の7つの言葉」を買い求めた。

シュッツは1585年に生れたが、そのちょうど100年後、J.S. バッハが誕生した。シュッツはドイツ音楽の基礎を築き、バッハを生み出す先蹤となったと言うことができるだろう。

この戦争でドイツ国内は疲弊し、人口の3分の一が失われたという。ドイツは三百数十の領邦国家に分裂し、このウエストファリア条約は「ドイツ帝国の死亡証書」と呼ばれる。

この様な時代に、ドイツでは3Sと呼ばれる音楽家が誕生し、後世に残る作品を遺した。シャイト、シャイン、シュッツである。このうち、シュッツは、ヴェネツィアに留学し、ジョヴァンニ・ガブリエリのもとで学んだ。その後、ドイツに戻るが、再びイタリア、デンマークなどに渡り、最後はドレスデンで亡くなった。シュッツの作品は、生きた時代の苦悩を体験した人の感情が込められているように思う。私はその中で「イエス・キリストの物語」「イエス・キリストの十字架上の7つの言葉」を買い求めた。

シュッツは1585年に生れたが、そのちょうど100年後、J.S. バッハが誕生した。シュッツはドイツ音楽の基礎を築き、バッハを生み出す先蹤となったと言うことができるだろう。