1975年8月13日~8月17日

参加者 KM、KT、MY、KA、KZの5名

共同装備 ホエーブス2、コッフェル、ポリタン2L×5、1/5万地図、コンパス、ラジオ、食器5、コップ5、メタ、白ガソリン2L,カンキリ、ナイフ、ロールペーパー2、救急薬

個人装備 健保、雨具、ヤッケ、替え下着2、靴下2、軍手、タオル2、古新聞、洗面具、ヘッドランプ、予備電池、帽子、その他身回り品

経費 交通費 14570円 食費 3880円 宿泊休憩料 5080円 計23580円/一人当り

天候 曇り時々晴れ

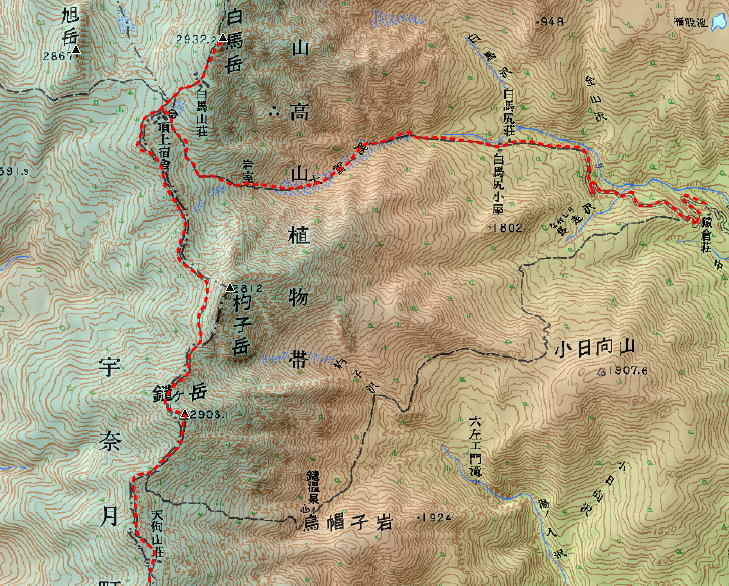

コースタイム 8/13 小郡(18:02)→広島(19:01~19:12)→名古屋(22:17~23:35)→8/14 白馬駅(5:00~5:20)→猿倉(5:40~7:00)→白馬尻(7:50~8:10)→葱平(9:35~9:50)→お花畑(10:50~11:25)→頂上宿舎(11:45~12:00)→白馬山頂(12:30~12:45)→頂上宿舎(13:00~13:30)→天狗山荘(16:00)

昨年、剱岳の山頂で雲海上に浮かび出ていた山なみ「後立山連峰」に旅立つ日が来た。今回の山行は美男子も紛れ込んでいるのでHHCの会員多数の見送りを受ける。差し入れその他色々とありがとうございました。

名古屋までは順調に見えたが、ここからはデッキ、トイレの横に雑魚寝することになり、白馬駅まではじっと我慢の子であった。白馬駅で登山届を出すとバスで一路猿倉へ(約20分)。

猿倉で朝食を済ますと、白馬尻に向う。尻までは特徴のない道が続くが、ここを過ぎ少し歩くと、日本三大雪渓の一つである白馬大雪渓の登りとなる(8月中旬頃になると十分踏まれているのでアイゼンは不要)。時折、稜線より冷風が吹くので暑さは感じなく、むしろ寒いぐらいなので快適に歩ける。

葱平より傾斜の急なジグザグ道で少し辛いところであるが、高山植物がチラホラ咲いており、目を楽しませてくれる。小雪渓をトラバースして少し歩くと一面のお花畑となり、一つひとつの花の名前を確認したいところだが、我々はそんな高尚な趣味は持ち合わせておらず、オービューティフル、ワンダフル、ユキガフル??という程度(この頃は高山植物など興味なし、今思うともったいないことをしたなと思う)

頂上宿舎に着くと荷物を置き、白馬岳を往復する。タフネスを誇るKM、KTコンビは飛ぶようにして頂上に向かうが、アンチの私はラストでゆっくりと登る。頂上には200kg近くある風景指示盤があるが、これを運んで死んでいった小見山氏の労苦が偲ばれる(注:小見山氏は強力伝の主人公小宮正作のモデルと言われる)。

さて今日は頂上宿舎までの予定だったが、時間も余裕があるため天狗山荘まで足を伸ばすことにした。国境主稜を南に下がるとすぐ丸山という小さなこぶを通り、杓子岳の山腹をトラバースする。急登りが続き、鑓ヶ岳の山頂に着くと丁度ガスも晴れ、杓子の非対称山稜の地形(信州側がガクンと落ち込んでいる)が良く分かる。また今日の宿泊予定地の天狗山荘も確認出来た。

山荘に着くと比較的空いており、水も自由に使えるため、素泊まりとし、自炊することにする。楽しいディナー、ティータイムが終るとスリープタイムとなり、各自大満足で大の字になって寝る。男ってイイナー・・・・。

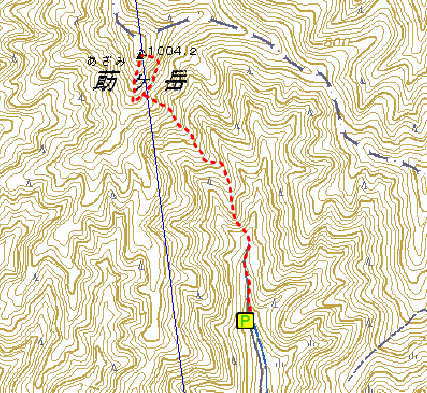

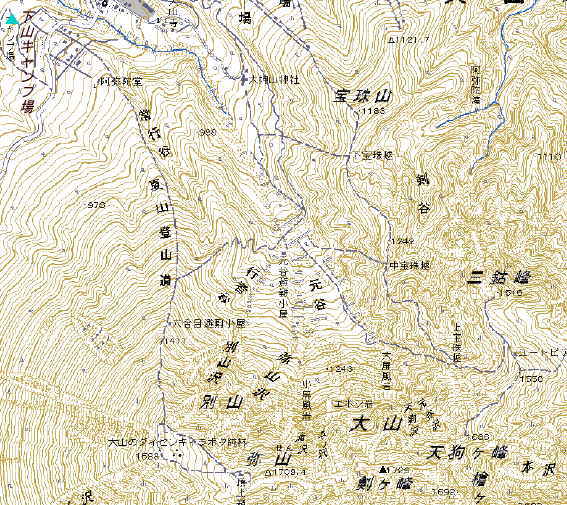

(地図が切れぎれになっているが、一枚にするとサイズ制限で縮小されるのでお許しを頂こう)

天候 曇り時々晴れ

8月15日 天狗山荘(6:55)→不帰キレット三峰(10:00~10:10)→唐松山荘(11:10~11:35)→五竜山荘(13:15~13:25)→五竜岳(14:05~14:20)→キレット小屋(17:20)

天狗山荘からはまずゆるい登りになり、天狗尾根の最高地点に出るが、少し下ると急降下になる。天狗の大下りである。下る分については天候が良ければ問題ないが、逆に登りとなると大変である。このあたりから見る剱岳は鹿島槍あたりから見るものとかなり違って尖峰が美しい。

下りきるとそこが不帰のキレットで一峰、二峰、三峰と通過するが、二峰の登り、通称:不帰の嶮は慎重に登りたい。唐松岳に着くと東京のパーティと一緒に休む。話を聞くと今朝、白馬山荘出て今日はキレット小屋まで行くらしい。こちらは五竜山荘の予定である。負けそー!我々も頑張らなくっちゃという気持になる。

唐松山荘で昼食を取り、五竜山荘を目指す。山荘からまず大黒岳を目標にガレ場(やせ尾根)を通過し、少し歩くとハイマツの間から可愛いやつが顔を覗かせる。やまいたちである(通称:山の神のチンコロ)。体長20cm位で全員がその姿を認めるとハイマツから顔だけ出して我々にコンニチワと言ってくれた。最近、数が少なくなり絶滅の恐れがあると言われている。こんな可愛いやつを保護できないだろうか?残念なことにカメラに写そうと思った時は姿を消していた。今回の山行は天気は順調ではないため展望は多くを望めない。だが花や小動物とは楽しめたようだ。

また、途中落し物を見つけ、五竜山荘まで届けると運良く五竜岳で落とし主に出会う。山に登る人は信じられる。いい人ばかりとは落とし主の弁。一同気を良くしてキレット小屋まで足を伸ばすことに決定!(アンチタフネスのT・Aがいるのに)。

果たして、キレット小屋まであと5分というところでT・A両名は先に小屋に行ってもらうことにする。申し訳ないが無理は禁物です。

キレット小屋に着くと収容人員も少ないため満員だった。夏の間この小屋は外した方が良いと思われる。少し遅く着いたため寝城は各自バラバラで一人30cm?ぐらいで横になったが、体を休めるだけで全員寝れなかったようだ(これも修行?のうち)。

天候:曇り時々晴れ

8月16日 キレット小屋(5:30)→鹿島槍南峰(7:05~7:20)→冷池(8:20~9:20)→爺ヶ岳(10:10~10:25)→種池(10:45)→扇沢(12:35~14:40)→大町(15:05~15:25)→松本(16:30~22:27)→8月17日 大阪(5:56~6:49)→小郡(10:27 解散)

今日は縦走の最後を飾る鹿島槍に登る日である。小屋から急登を終えると危険と聞いていた八峰キレットの通過だが、慎重に歩けば問題なく通れる。槍~北穂間のキレットに比べれば恐怖感も無く、スケールも小さい。だが、このコースでは五竜岳~キレット間が一番危険が多いように思える。

八峰キレットを通ると前方に鹿島槍北峰が望まれるが、近くに寄ると鹿島槍も単なるピークという感じで一同失望の色隠せず。やはり少し離れて眺める山だろう(昨年、立山からのそれは双耳峰のピークが端正すぎるほどの優美さで私の脳裏に焼きついていたものだが・・・)。

しかし、鹿島槍南峰のピークに立つと、今まで歩いてきた後立山連峰、立山、剱岳、槍、穂高連峰と展望の良さでは北アルプス1、2ではないだろうか。今日も快ペースで来たため、針ノ木岳まで足を伸ばそうという意見も出たが、皆の意思とは裏腹に天候が急に悪化の兆しを見せてきたので、種池より扇沢に下ることになる。

鹿島槍からの下りは今までのやせ尾根がうそのような平坦かつ、のどかな道となり、種池付近もお花畑でいっぱい、ハイキング的な道だった。

途中より東京のパーティと一緒になり扇沢に下ると、河原で残った食料を全部出しての大昼食会、無事を祝って楽しいひと時を過ごした。

また、帰りには信州会館に立ち寄り、風呂に入り、祝杯を上げるいつものコースで、汽車の時間ギリギリまで東京パーティ、山口パーティ合同で大騒ぎをする。

最後に今回の山行で色々と尽力頂いたCLのM氏に感謝したい。メンバーの皆さんもお疲れ様でした。