JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

宝達駅発行 金沢ゆき 鉄道経由 片道乗車券

前回および前々回のエントリーでJRの「縁起きっぷ」を御紹介いたしました。今回は国鉄時代の乗車券で、「縁起きっぷ」として話題にはならなかったものの、管理人が「勝手に縁起きっぷ」に仕立て上げてしまったものを御紹介いたしたいと思います。

1984(昭和59)年4月に、七尾線宝達(ほうだつ)駅で発行された、金沢ゆきの片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

経由欄に「鉄道経由」と記載されている比較的珍しいもので、宝達駅から高松までの国鉄バス羽咋線と、高松から金沢駅までの国鉄バス宝達本線という経路と区別するための経由表記であったものと思われます。当時、「七尾線・津幡・北陸」という経由表記でも良かったのではないかと思われますが、宝達本線が津幡駅や森本駅を経由するため、敢えて誤解を生じないように「鉄道経由」という表記にしたのではないかと推測されます。

この券が管理人「勝手に縁起きっぷ」とする所以は単純に宝達から金沢ゆきというだけであり、それだけではあまり縁起感が感じられなかったのだと思いますが、この券に「縁起きっぷ」として光が当たることはありませんでした。

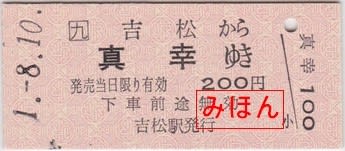

JR九州 吉松から真幸ゆき 片道乗車券

前回に引き続き、JR旅客鉄道会社で発行された「縁起きっぷ」を御紹介致しましょう。

1989(平成元)年8月にJR九州肥薩線の吉松駅で発行された、真幸(まさき)ゆきの片道乗車券です。

桃色JRK地紋のB型一般式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。「吉」と「松」、「幸」の文字が並ぶことから、「縁起きっぷ」として発売されていました。

発売駅である吉松駅は鹿児島県姶良郡湧水町に位置し、着駅である真幸駅は宮崎県えびの市に位置する、県境跨ぎの区間用になっています。

特に、吉松駅から人吉駅間は山線区間として観光客に人気があり、肥薩線列車退行事故のあった山神第二トンネルを抜け、県境を越して真幸駅を通過し、その先には、かつて国鉄が選定した加久藤盆地や霧島連山を見通せる「日本三大車窓」の一つである「矢岳越え」区間と肥薩線で一番長い矢岳第一トンネルを抜け、同線で一番標高の高い矢岳駅に到着します。矢岳駅から先は大ループ線とスイッチバックを抜けて大畑(おこば)駅を経由し、小さなトンネルを4つほど通って人吉駅に至ります。

同区間は列車の運転本数が大変少ない1日3往復の運転であり、そのうち2往復は拙ブログ管理人のハンドルネームとして使っております観光特急の「いさぶろう・しんぺい」号、残り1往復が一般気動車での運転される普通列車であり、実質的に1日1往復しか普通列車が走らない観光路線です。

同線は、「令和2年7月豪雨」による水害の影響によって吉松駅から八代駅間が不通(2021年3月現在)となっており、御紹介の乗車券の有効区間は現在列車の運行が休止されています。

そのため、運休区間のうち吉松駅から人吉駅を走る「いさぶろう・しんぺい」号は長期間にわたる運休となってしまっており、肥薩線沿線の応援企画として、「かわせみ やませみ」の2両を連結した4両編成で、博多駅~門司港駅間の臨時「かわせみ やませみ92号・しんぺい 92 号」および、門司港駅~博多駅間の臨時「かわせみ やませみ91号・いさぶろう 91 号」として、6月までの土曜・日曜・祝日を中心として運転が予定されています。

同社HP https://www.jrkyushu.co.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2021/01/28/210122_haru_rinjiressha2.pdf

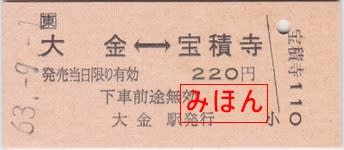

JR東日本 大金から宝積寺ゆき 片道乗車券

1988(昭和63)年9月、JR東日本烏山線の大金(おおがね)駅で発行された、宝積寺駅ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型相互式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同社では近距離乗車券については券売機券が主流となっており、別に硬券が設備された場合でも金額式とするのが一般的ですが、この券は発着駅名が「大金(たいきん)」と「宝積寺(宝が積もる)」ということから「縁起きっぷ」としての要素があるため、双方の駅名が表記できる相互式として設備されています。こういう縁起きっぷの場合、全国的に見ると一般式が多く採用されていると思われますので、相互式の例は少数派ではないかと思われます。

同駅では御紹介の乗車券の他に硬券の普通入場券も「縁起きっぷ」として人気があり、駅構内に「大金神社」という神社まで建立してしまっていましたが、2008(平成20)年には出札業務の取扱いが終了し、運転要員のみ配置という事実上の無人化が行われ、券売機のみが設備された駅になっています。

その後、2013(平成25)年には同線の信号閉塞自動化によって運転要員の配置も廃止され、完全に無人化されてしまっています。そして、完全無人化にあわせ、自動券売機も撤去されてしまっており、現在は乗車券類の一切の発売が行われておりません。

近畿日本鉄道 大和西大寺駅発行上本町ゆき 片道乗車券

廃札券ですが、近畿日本鉄道(近鉄)の奈良線と京都線および橿原線が交わる大和西大寺駅で発行された上本町(現・大阪上本町)駅ゆきの片道乗車券です。

肌色近鉄自社地紋の千切り軟券で、発行時には右側にあります地紋の丸く抜けた部分に日付印を捺印して発売します。

この券はかつて近鉄に勤めていた身内から貰ったもので詳細が不明ですが、近隣にあります奈良競艇場内で出張発売するための乗車券だそうで、発駅名の前に競艇場で発売したことを示す「〇競」の符号があります。

裏面です。券番しか印刷されておりません。一般的にこのような券番は真ん中に鎮座しているのが殆どですが、この券の場合、なぜか左寄りに印刷されています。

秋川駅発行 秋川から120円区間ゆき 片道乗車券

1987(昭和62)年3月31日に五日市線秋川駅で発行された、秋川から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券が発行された日は国鉄が民営化される前日であり、国鉄最後の日ということになります。

同駅は前日の3月30日までは西秋留(にしあきる)駅として営業していましたが、国鉄最後の日である3月31日に秋川駅に改称されています。つまり、同駅が国鉄秋川駅として営業されたのはこの日1日のみであったことになります。

JR時刻表の1987(昭和62)年4月号になります。

巻頭の黄色ページであるニュース欄には、

「時刻表は、私共のカタログです。新しい会社には、新しいカタログをということで、JRグループが共同して自ら編集することにしました。

創刊号となる4月号は、まだJNR(国鉄。日本国有鉄道。Japanese National Railways)としての編集ですが、5月号からはJRグループとして編集します。」

とあり、国鉄が民営化されて「これから自分たちは変わるんだ」というアピールがされていました。

このような自民党の公約を受け、国民は国鉄の債務を負担しつつも新しい旅客鉄道会社と貨物鉄道会社を受け入れて来ましたが、

「全国画一からローカル優先のサービスに徹します。」

☞ ローカル線、廃止されちゃってない?

「明るく、親切な窓口に変身します。」

☞ 窓口、親切どころか、廃止されちゃってない?

「楽しい旅行をつぎつぎと企画します。」

☞ 最近、JR系の旅行会社のお店が閉鎖されちゃってない?

「会社間をまたがっても乗りかえもなく、不便になりません。運賃も高くなりません。」

☞ 直通列車がなくなっちゃってない?

「ブルートレインなど長距離列車もなくなりません。」

☞ ブルートレインってまだ走ってる?

「ローカル線(特定地方交通線以外)もなくなりません。」

☞ それ以外もどさくさ紛れに廃止されちゃってない?

という約束が反故にされ、現在に至っています。

特に、国鉄分割民営化後も、特定地方交通線に選定されなかった地方交通線であっても、深名線や三江線といった営業キロが100kmを超した路線なども次々に廃止されてしまっているのが現状です。

| 次ページ » |