JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

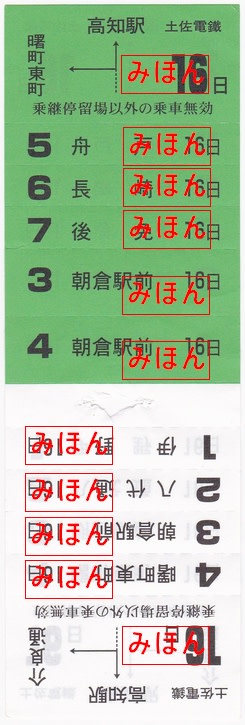

土佐電気鉄道 軌道線乗継券

土佐電気鉄道は明治30年代後半より高知市を中心として路面電車やバスを運行してきた会社ですが、本年10月より、土佐電気鉄道のほか、土佐電ドリームサービスおよび高知県交通と統合され、とさでん交通となっています。

今回は、土佐電気鉄道時代に発行されていた、軌道線(路面電車)の乗継券を御紹介いたしましょう。

土佐電気鉄道(現・とさでん交通)の軌道線乗継券です。本来は真ん中の破れて穴が開いているところでホッチキス製本されてノートのように2つ折りにして束ねられているため、半分から上下さかさまに印刷されています。

運転士さんが携帯している状態はこの半分の長さとなっており、どちらが表だかは分かりませんが、表表紙から半分までが緑券、残り半分から裏表紙までが白券というようになっています。

「コレクションしているので可能な限り長い状態にして購入したいので、一番遠くまでください」と運転士さんにお願いしたところ、せっかくだからと一番真ん中の券を「外して」の状態で戴くことができました。

本来であればこのような状態のものを御紹介するのもどうかと思いましたが、土佐電気鉄道という会社が10月に合併されて会社が消滅しておりますので、もうこの券は過去のものとなってしまいましたので今回エントリーさせていただいた次第です。

なかなか複雑なように見えますが、考えてみれば合理的な形で作成されています。

緑券は高知駅から伊野方面に行く運用の時に使用するもので、曙町東町電停が均一区間の最遠停留所となっていますため、枡形電停や鏡川橋電停・朝倉駅前電停などでで折り返す電車で先の伊野方面へ継続して乗車する旅客や、逆にはりまやばし電停で御免方面へ継続して乗車する旅客に対し、乗継時に所定の運賃を収受し、行き先までの券を千切って発券します。

白券は高知駅から御免方面に行く運用の時に使用するもので、介良通(けらどおり)電停が均一区間の最遠停留所となっていますため、知寄町電停や文珠通電停・田辺島通電停・領石通電停などで折り返す電車でさきの後免方面へ継続して乗車する旅客や、逆にはりまやばし電停で伊野方面へ継続して乗車する旅客に対し、乗継時に所定の運賃を収受し、行き先までの券を千切って発券します。

土佐電の路面電車は、このような合理的な乗継券が発券されたり、路線も単線区間があって対向車が向かって来たり、路面電車としては珍しいスタフ交換が見られたり、興味の尽きない路線です。

これが、路面電車のスタフ交換の光景です。

JR東日本 川原湯温泉旧駅 鉄道営業最終日の乗車券 ~その2

前回エントリーで川原湯温泉駅から岩島・羽根尾両駅ゆきの乗車券を御紹介いたしました。

確かにルートが変更となることで旧線が廃止され、川原湯温泉駅は新駅となり、さらには新ルートとなる路線が開通していますが、きっぷ的にはさほど変化はありません。

しかし、これらを購入したわけには以下のような意味がありました。

こちらは前回エントリーの時に御紹介した、川原湯温泉から岩島ゆきの乗車券です。

「10月1日から 1日間有効」の表記があるように、新ルートが開通した日の乗車券です。

ではもう1枚、同じ区間の同じ10月1日有効の乗車券を見てみましょう。

これは、10月1日に、9月24日と同じ品川駅のMVで購入した、川原湯温泉から岩島ゆきの乗車券です。全く変わらないように見えますが、良く見ると運賃が190円から210円に高く変更となっています。

では反対に、羽根尾ゆきの券も見てみましょう。

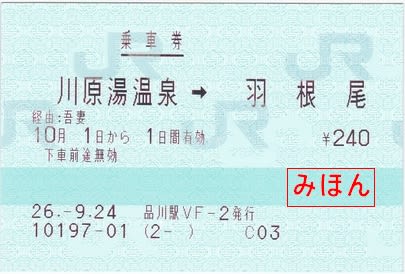

こちらも前回エントリーの時に御紹介した、川原湯温泉から羽根尾ゆきの乗車券です。

「10月1日から 1日間有効」の表記があるように、新ルートが開通した日の乗車券です。

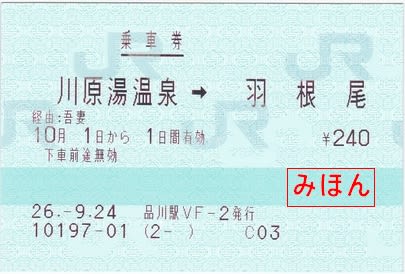

ではもう1枚、同じ区間の同じ10月1日有効の乗車券を見てみましょう。

岩島ゆきと同じく、10月1日に、9月24日と同じ品川駅のMVで購入した、川原湯温泉から羽根尾ゆきの乗車券です。こちらは運賃が240円から210円と、逆に運賃が安くなっています。

実は、これを確かめたくて、9月24日と10月1日に敢えて乗車券を購入したのでした。

これは、今回のルート変更によって営業キロが変更となり、運賃が変わる区間が発生するためで、川原湯温泉駅から渋川方面および大前方面でそれが判る最短区間が岩島および羽根尾ゆきの乗車券だったのです。

川原湯温泉~岩島間は今まで営業キロ5.9km190円であったのが6.5km210円に値上げとなり、逆に川原湯温泉~羽根尾間が今まで営業キロ10.3km240円であったのが9.4km210円に変更となったのです。

川原湯温泉駅が移転する際、若干長野原草津口駅寄りになったのでしょうか?

図で表すとこんな感じです。

吾妻線の営業キロは、「-0.9km+0.6km」の修正が行われたということで、結果として路線延長が0.3km短縮されたこととなるということになりますね。

JR東日本 川原湯温泉旧駅 鉄道営業最終日の乗車券 ~その1

拙ブログ9月24日エントリーの「JR東日本 川原湯温泉駅POS発行 入場券」で同駅のPOS発行による入場券を御紹介いたしました。再度訪問することは叶いませんでしたが、鉄道営業最終日である本年9月24日に品川駅MV端末で発券された乗車券を御紹介いたしましょう。

1枚目が渋川方面ゆきの岩島ゆき乗車券、2枚目が大前方面ゆきの羽根尾ゆき乗車券です。

路線が付替えとなりますので駅自体は移転し、旧線ルートが廃線となってしまったわけですが、前後の駅はそのまま残りますから乗車券的にはさほど違いが生じるというわけではなさそうです。

3枚目は同日、同じ品川駅のMV端末にて発券された、新ルート付替え後の10月1日有効の岩島ゆき乗車券

、4枚目はやはり同日、同じ品川駅のMV端末にて発券された、新ルート付替え後の10月1日有効の羽根尾ゆき乗車券です。

特になんていうことない、単に旧ルート最終日と新ルート開業日の乗車券という感じですが、敢えて意味があってこのようなものを購入した次第です。

この理由については次回エントリーしたいと思います。

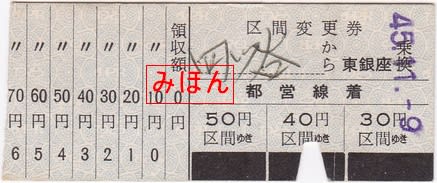

帝都高速度交通営団 東銀座駅発行 都営地下鉄線連絡用区間変更券

昭和45年11月に帝都高速度交通営団(営団地下鉄、現・東京メトロ)東銀座駅で発行された、都営地下鉄連絡40円区間ゆきの区間変更券です。

青色JPRてつどう地紋半硬券の金額準常備式券となっています。発行時に控片として左端を切断されてしまっていますので原型は分かりませんが、恐らくD型券であったのだろうと推測します。

以前はよくオークションでも見かけましたが、10円等の比較的近距離用として発行され、A型以下に小さく切断されてしまったものが殆どであったような気がします。

この券は東銀座駅において、営団地下鉄の券で都営地下鉄に区間変更する際に発行されたもので、原券発駅を空欄に記載もしくはゴム印を押印し、領収額(差額)部分で左端を切断し、着区間部分に入鋏を入れるようになっています。ですから、原券と同額で領収額が無い場合や、変更後区間のほうが運賃が低廉な場合、領収額0ということになりいますので、「領収額0円」という欄も存在することになります。

この券の場合は、発駅が四ツ谷である原券を所持した旅客が、東銀座駅の精算窓口で都営地下鉄40円区間ゆきの着駅までの行先に乗車変更したものであり、都営区間と営団区間の合計が70円ということは都営区間40円と営団区間30円であり、東銀座までにも至れない乗車券で乗越精算したことが推測されます。

裏面です。

表面が横型の準常備式となっているのに対し、裏面は縦型となっています。理由は定かではありませんが、切断によって記載事項までがちょん切られてしまうのを防止するため、なるべく印刷スペースを取らないように縦型にしたのかもしれません。

券番の上に発行箇所名が表示されているのも特徴的です。

東銀座乗換専用の区間変更券である筈なのに発行箇所は記入式となっており、「東銀座(〇T)」という発行箇所名が捺印されております。

これは、他に所持している券に「東銀座(中)」というものもありましたので、改札および精算窓口別に発行箇所名を分けるため、敢えて発行箇所欄を記入式にしたものと思われます。

新大阪駅発行 大阪万博期間用自由席特急券

昭和45年8月に新大阪駅で発行された、東京までの新幹線こだま号用自由席特急券です。

色が焼けてしまっていますが、若草色こくてつ地紋に幅4mmの赤横一条引きのA型券で、大阪印刷場にて調製されたものです。

これは昭和45年3月10日から9月13日までの約6カ月間、大阪万博期間の繁忙期対策として採られた様式です。

東京着券は若草色・京都着券は青色・大阪着券は黄褐色の地紋とし、さらに東京地区から大阪地区および大阪地区から東京地区への券には幅4mmの赤横一条引き、静岡・名古屋地区から東京および大阪地区への券には幅1mmの赤横一条引きを付け、改札現場での視認性を向上させました。

同期間中は乗車券についても地紋の色を変えて視認性を向上させる対策が採られていました。乗車券につきましては拙ブログ2007年11月20日エントリーの「大阪万博期間中の国鉄長距離券」にて御紹介いたしておりますので、よろしければ御覧ください。

祝! 東海道新幹線開業50周年

本日10月1日は、昭和39年10月1日に開業した東海道新幹線が、開業50周年を迎えた日です。巷には50周年を祝う新幹線グッズや書籍が溢れ、JR東海もホームページに特集ページを設けるなど、お祭りムード全開です。

拙ブログは通常隔日更新として記事をエントリーさせていただいておりますが、本日は特別にエントリーさせていただきました。

7年くらい前に御紹介させていただいたものですが、東海道新幹線開業記念の記念券を再度御紹介いたします。

コーティングされたような用紙に印刷され、左側には0系新幹線電車のイラストが描かれ、右側には1等用の東京から新大阪までのひかり号用のB特急券のレプリカが付いています。レプリカ券は黄褐色こくてつ地紋も印刷されています。

この券は国鉄内部で配布されたものですが、これと同じものがひかり号の乗客に「乗車記念」として配布されています。

しかし、外部へ配布するとなりますと、このままでは「有価証券」として捉えられている特急券部分が具合悪いため、特急券の題字部分に赤い見本印を捺印して配布したということですが、実際にはこのまま配布されてしまい、見本印のないものも外部に流出してしまっているものもあるらしいということも聞いたことがありますが、実態はよくわかりません。

裏面です。

イラスト部分には新幹線の知識という簡単なデータ集が印刷され、記念券部分には実物同様、英文が印刷されています。

こちらはこだま号車内で配布された記念券です。

国鉄は開業記念の記念券はひかり用1種類しか作成していませんでしたため、こだま号で配布するには特急券部分がこだま号用のC特急券となっていないため、ますます具合が悪いと考えられたのでしょう、こちらは問題の記念券部分を切断して配布されたということで、記念券部分がありません。

この記念券は、特急券のレプリカ部分について、国鉄内部では相当な論議を醸したのではないかと想像されます。

日本の新幹線は、秒単位のダイヤで運転されているという正確性と、乗客の死亡事故もを1件も起こしていないという安全性は、速度面では世界に先を越されている感はありますが、開業から50年経過した現在でも世界水準の高い技術を誇っていると考えられますね。

| 次ページ » |