JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

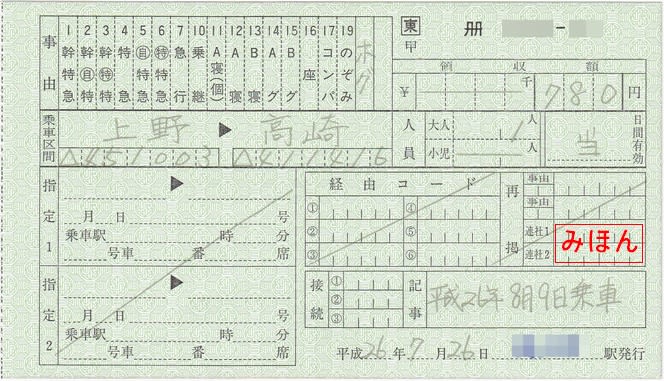

JR東日本 料補による普通列車用グリーン券

平成26年7月に都内の電車特定区間内にある駅発行された、上野から高崎までの普通列車用グリーン券です。

緑色JRE地紋の料金専用特別補充券(料補)で発行されています。

事由欄には「15 Bグ」に〇印を付けて発行する場合もありますが、空白のところに「ホグ」と記入されており、これは「ホリデー用普通列車用グリーン券」ということを表しているものと思われます。

理由が判りませんが、JR東日本のPOS端末で普通列車用グリーン券を発行することはできるものの、休日用(ホリデー)と平日用(平日)の券を発行するキーがないためPOS端末で普通列車用グリーン券を発行することは禁止されており、POS端末しかない駅においては料補による発券となります。

この券を発行した駅は通勤電車の走る直営駅ではありますが、マルス端末の設置された駅ではないため、料補にて発行されています。

発行に当たっては、POS端末で区間の営業距離と駅管コードの確認をし、最終的には時刻表の営業案内のページで料金を確認したうえでの発券作業となりました。

JR東日本では、乗車当日にホームにあるSuicaによるグリーン券発売機で購入できるという理由により、支社や駅によっては料補での普通列車用グリーン券の発券を禁止しているところもあるようで、すべてのマルス非設置駅で購入できるわけではないようです。

そのため、料補によるクリーン券の流通枚数はさほど多くないと思われ、実際にこの券を使用した際のグリーンアテンダントさんは見た途端一瞬固まり、検札スタンパーを捺すことも忘れてしまったようで、未使用のような状態で手元に残る結果となりました。

上総湊駅発行 特定区間用指定席特急券

いままで3回に亘って上野駅発行の特定区間用指定席特急券を御紹介いたして参りましたが、上総湊駅で発行された指定席特急券で様式の異なるものがございましたので御紹介いたします。

昭和55年1月に上総湊駅で発行された指定席特急券です。

緑色こくてつ地紋のD型券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は先日御紹介いたしました通常期用の指定席特急券と異なり、指定欄が表面にあるもので、パターン方式によって調製されたものとはかなり様相が違います。

これが先日御紹介いたしました、パターン方式で発行された「特定区間用 特〇区 (2058)」です。

2枚目のパターン方式で調製されたものは東北本線と常磐線の双方に使用できるように様式ですが、1枚目のものは上り列車用で方向が複数存在しない区間用として設備された様式であると思われます。

1枚目の券は実際に発行されたものですが、列車名を記入する欄が異様に狭く、決して使用勝手の良いものではないように思われます。

上野駅発行 特定区間用指定席特急券 (グリーン用)

前回および前々回にて特定区間用の指定席特急券を御紹介して参りましたが、これらにはグリーン用も設定されておりました。

上野駅発行の宇都宮までのグリーン用券です。

緑色こくてつ地紋のD型券で、東京印刷場にて調製されたものです。

グリーン用はパターン方式の宇都宮までのものと水戸までのものをまとめたような様式となっておらず、指定欄は表面にあります。

一見すると一般的な特急券・グリーン券一葉券とよく似ておりますが、こちらは「指定席特急券・グリーン券」となっており、なた、小児断片にも「特グ〇区」となっており、特定区間用であることが分かります。

水戸ゆきの券が手元にございませんので断定できませんが、印刷場では「特グ〇区②」と呼ばれていたようで、②が200kmまでの券という意味で使用されていますから、水戸ゆきのものも設定があると思われ、そちらにはどのような記載がされていたのか気になるところです。

上野駅発行 特定区間用指定席特急券 (閑散期用)

前回エントリーで特定区間用の指定席特急券を御紹介いたしましたが、この様式には閑散期用もありました。

前回エントリーのものと同区間の閑散期用指定席特急券です。

橙色こくてつ地紋のD型券で、東京印刷場にて調製されたものです。

今回図示いたしませんが、裏面は通常期用のものと同一となっています。

こちらも昭和58年3月に国鉄東京印刷場にて発行された見本券です。同印刷場の見本帳にはコメントが記されており、これらの券は特定区間用の特急券としてパターン方式で様式を定めており、発行駅のみ差し替えで印刷されていたようです。

そのため、この閑散期券は「特定区間用 閑特〇区 (3007)」というのが正式な様式名で、前回エントリーの通常期用は「特定区間用 特〇区 (2058)」が正当な様式名であるとのことです。

上野駅発行 特定区間用指定席特急券

国鉄東京印刷場が昭和58年3月に発行した見本券で、上野駅発行の特定区間用指定席特急券です。

緑色こくてつ地紋のD型券で、東京印刷場で調製されたものです。

一般的に特別急行券は本来指定席が基本となっており、自由席特急券は「特急券の自由席版」という位置づけとなっておりますが、特定の区間については自由席が基本となっていますため、その区間について指定席を希望する旅客については一般的な「特急券」とは別の様式として設備されておりました。

区間については料金が同じである関係から東北本線(宇都宮線)方面の宇都宮および常磐線方面の水戸までのどちらにも使用できるものとし、指定席情報は裏面に記載することとなっています。

裏面です。

新幹線用の硬券特急券のように裏面に指定情報を記載しますが、新幹線とは違って列車の乗継は考えられておりませんので一列車分しか記載する欄がありません。

同様の様式として閑散期用も設備されていました。

こちらは次回エントリーで御紹介いたしましょう。

JR東海 新幹線東京車掌所乗務員発行 第一種車内補充券

昭和63年1月に、東海道新幹線車内で発行された、東京車掌所乗務員発行の第一種車内補充券です。

橙色こくてつ暫定地紋の軟券で、カーボンを挟んで記入する普通紙を券紙とする様式です。

国鉄時代より鉄道管理局によってはノンカーボンの第一種車内補充券が採用されておりましたが、この券はJR化後のものではあっても、ノンカーボンとはなっておらず、発券の際にいちいちカーボン紙を挟んで記入する必要があります。

これは、国鉄時代に前もって調製されたものであることと、国鉄時代の新幹線総局東京車掌所ではカーボンを挟む様式の第一種車内補充券を使用していましたため、そのままの様式でJR仕様のものを調製し、そのまま継承されたことがその理由であるものと思われます。

区間等は一切抹線を引いて発行されています。

これは、自由席特急券で静岡より乗車した時のものなのですが、年始の混雑によって自由席車両が満席でありましたため、指定席に変更(指変)を申し出た際に発行されたものであるため、区間の指定はせず、事由欄の「17指変」に丸印を付け、金額と人数・発行日・列車番号のみを記入して発行されています。

慣れた車掌さんですと、ものの数秒で発券されます。たいてい、発券した直後にすぐにカーボン紙を次のページに挟み替え、次回すぐに発券できるようにしていたようです。

検札する時の車掌氏は指定席券検札すると手元に持っています「指定席整理票」という用紙に席番欄にその旅客の乗車区間を記入して座席の管理をしていますが、この券を発券した車掌氏はそれを記入するために持っていた赤鉛筆でこの補充券を記入していましたので、鉛筆チックな文字で複写されており、ボールペンで記入されたものと明らかに複写された文字の太さが違っています。

近代的な新幹線ではありますが、この当時はまだ国鉄から継承されて間もない頃であり、車内検札についての近代化は進んでいませんでした。

| 次ページ » |