JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

「出羽」号じゃなくて「羽出」号?

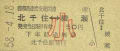

昭和60年10月、羽後本荘駅発行、寝台特急出羽号の秋田ゆき立席特急券です。

寝台特急「出羽」は昭和57年に登場した、上野~秋田間の列車で、客車は24系寝台車、機関車は上野~新津間がEF64、新津~秋田間がEF81が牽引していました。昼行気動車急行「出羽」(上野~酒田)の名前と、夜行急行「鳥海」の運行区間を引き継ぎ、特急に格上げして登場しましたが、夜行列車の需要が減少し、平成5年に上野~青森間を走る寝台特急「鳥海」に吸収される形であっさりと廃止されてしまっています。

上野発秋田行下り「出羽」号は、象潟~秋田間は立席特急券で乗車できるようになっており、羽後本荘7時38分発という発車時間はそこそこ需要があったようで、列車名および区間が印刷された、完全常備の立席特急券が発売されていました。

しかし、この時発売されていた券は「出羽」号の文字が「羽出」号となってしまったミス券で、「出羽」のゴム印で訂正されていました。

その後、昭和61年に発行されているものは「出羽」号と修正されておりましたが、修正の際にこんどは「号」の文字がなくなってしまっています。

ミス券で設備されてしまったものをすべて売り切ったのか、それとも、再度印刷し直してミス券は返納されたのか、興味のあるところです。

着駅がすごく広範囲な乗車券

久しぶりにミス券ネタです。

廃札券ですが、沼津駅発行の富士経由内船・伊那大島ゆき乗車券です。

一見すると何の変哲も無い名古屋印刷場製の51km以上100km以下の区間に用いられる一般式券に見えますが、冷静に考えると何か変です。

沼津から東海道線を下り、富士駅にて身延線に乗り換える経路ですが、最短の内船駅は営業キロ57.5kmあり、運賃690円は昭和56年改定運賃の「51kmから60km帯」に該当します。

ところが、最遠の伊那大島駅は内船駅を過ぎ、身延線を完乗して甲府で中央東線に乗換え、岡谷・辰野経由で飯田線に至る、営業キロ246.8kmの長距離区間であり、当時の運賃帯によれば「241kmから260km帯」の運賃で3,100円になってしまい、着駅がとても広範囲になってしまいます。

これは完全なる誤植であり、本来「甲斐大島」とすべきところ、「伊那大島」としてしまったものと思われます。

甲斐大島駅は内船駅の次の駅ですので、沼津から東海道線を下り、富士駅にて身延線に乗り換える経路で営業キロ59.8kmであり、「51kmから60km帯」の690円に該当し、つじつまが合います。

恐らく誤植に気づいて廃札にされたものと思われますが、一部は実際に発売されてしまったものなのか、発売前に誤植に気づかれてすべて廃札になってしまったのか、たいへん興味深いところです。

長野駅から飯山線経由東京都区内ゆき

飯山線替佐駅発行の長野駅から東京都区内ゆき乗車券です。

替佐駅には、東京都区内ゆきの常備券として、自駅発の新幹線経由東京都区内ゆきの券と、御紹介の長野駅発新幹線経由東京都区内ゆきの券の2口座があります。

恐らくのところ、替佐駅の約5km圏内に長野電鉄の信州中野駅があり、こちらの方が列車の本数面において飯山線より圧倒的に便利な為、信州中野経由で長野駅まで出る需要が多いため、わざわざ長野駅発の常備券が設備されているものと思われます。

様式はJR東日本の標準的な一般式の長距離用の常備軟券で、JR西日本やJR東海のものとは違って硬券の雰囲気を醸し出している様式で、硬券時代からきっぷに慣れ親しんだ世代にはごく自然(?)な印象を受けます。

しかしながら、経由欄をよくみて見ますと、長野駅から長野行新幹線に乗る経路になっているにも拘らず、「飯山線・新幹線 経由」という、明らかなミス券になっています。

長野駅から飯山線経由となりますと、最短でも「越後川口・上越線・上越新幹線・東北新幹線」という経路が考えられ、営業キロ355.3km、運賃計算キロ365.0kmで片道6,090円になってしまいます。

ちなみに、長野駅から新幹線経由東京都区内ゆきの営業キロは営業キロ222.4kmです。

印字のずれた券売機券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」11月24日エントリーの「京王帝都電鉄 国領駅券売機券」にて印版のずれた券売機券が紹介されておりますが、当方も同じようにずれちゃった券を所持しておりましたので御紹介いたします。

これは昭和51年に営団地下鉄の中野坂上駅で発行された券です。

小学生の頃、学校帰りにしょっちゅう寄り道しに来る「きっぷ集め小僧」のため、営団地下鉄某駅の改札掛の駅員氏が、いろいろな面白い券をとっておいてくれた中の1枚です。

菅沼天虎様のものとは反対に、上にずれてしまっており、ヘッドの「(帝都高速度交通営団)」の文字が消えてしまっていますが、注意書きは残っています。

やはり、日付と券番は別に印字される関係で、こちらの方はきちんと印字されています。

実際に電車に乗る時、何気なくきっぷを購入してこのような券や、ゾロ目番号や0001なんてものが券売機から吐き出されてしまうと、手元に残したいが為にもう1枚購入してしまう癖があります。「もったいない」と思いつつもそうしてしまうのは、きっぷに魅せられた「ばか者の証」でしょう…

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」11月24日エントリーの「京王帝都電鉄 国領駅券売機券」にトラックバックさせていただきました。

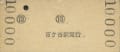

国鉄北千住駅発行の綾瀬ゆき営団券

菅沼天虎様のブログ「菅沼天虎の紙屑談義」5月16日エントリー「国鉄北千住駅発行の営団地下鉄乗車券」のなかで紹介されております相互式B型硬券ですが、当方所持の小児券で「ミス券」がございましたので御紹介いたします。

よくある「ミス券」ですが、小児用なのに小児断線がついてしまっています。

これでは、断線を切ってしまうと小児運賃のまた半額になってしまいますね 。

。

京浜急行の小児用入場券においても、一時的に複数の駅に、同じミスをした券が多数登場した時期がありましたが、この時のものとは違い、営団のものは「綴り穴」が開いていませんでした。

おそらく、営団のものは、印刷時に小児用の版を使用すべきところ大人小児用の版を間違えて使用してしまったものと思われますが、京浜急行のものは、さらに大人小児用の券紙まで使用してしまったダブルミスであったと推測されますが、いかがでしょうか?

この記事は菅沼天虎様の「菅沼天虎の紙屑談義」5月16日エントリー、「国鉄北千住駅発行の営団地下鉄乗車券」にトラックバックさせていただきました。

できれば、最後まで乗せてほしい…

今回ご紹介いたしますのは、秩父鉄道に細々と残っている準常備片道(準片)乗車券です。

A型準常備のため大変小さくなってしまっておりますが、これでも西羽生駅ゆきが一番最遠となっています。

ところが、普通、着駅準常備券には「着駅は最下段」と書かれているものですが、なぜかこれには「着駅は最上段」と書かれています。これでは西羽生駅まで購入しても、持田駅までしか行けませんね。

できれば、最後まで乗せてほしいものです…

なお、今回は現在発行されている券ですので、問い合わせが殺到することを避けるため、駅名が特定できないよう、敢えてモザイクを入れさせていただきました。

ミスに気づいちゃったので、訂正しておきました…

「ミス券」シリーズ、もう少し続きます。

これは宇都宮駅で発売された急行券ですが、駅名が「宇郡宮」になってしまっています。

ミスに気づいて「宇都宮」というゴム印を捺した上での発売となっておりますが、訂正印である「駅名小印」が捺印されていません。なんとなく中途半端な訂正の仕方です。

しかし、この「宇都宮」というゴム印、いつの時代に何の目的で作成されたのでしょう?とにかくすごい字体です…

印刷、ダブっちゃった…

しぶとく「ミス券」シリーズの続きです。

今回ご紹介いたしますものは、営団地下鉄市ヶ谷駅発行の100円区間乗車券です。

印字内容に間違いはないのですが、完全に印刷がダブっちゃっています。

これを手にした途端、実際に使用する券をもう1枚購入してしまったのは、言うまでもありませんでした

実はこの券、裏を見て2度びっくりの事件が待ち構えていました。

なんと、10000番でした!!

いくら「町」でも…

「ミス券」シリーズがまたまた続きます。もう少しお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

今回ご紹介いたしますのは、JR北海道池田駅発行の観光入場券です。

間違いなく自ら駅の窓口で購入したものですが、発行箇所名が「池田町発行」となっています。

確かに池田駅は北海道の池田町に存在していますが、これでは町役場で発行されたみたいです…

できれば、途中下車させてほしい…

今回もまたまた「ミス券」です。

今回ご紹介いたしますのは、2002年12月31日限り(正確には2003年1月1日付けかな?)で廃止された有田鉄道金屋口駅発行の国鉄連絡の往復乗車券です。

(表)

(表)  (裏)

(裏)

金屋口駅から国鉄接続駅である始発駅である藤並駅までの営業キロはたったの5.6kmですが、藤並駅から天王寺駅までの営業キロが94.9kmありますので、通しで合算すれば片道100.5kmとなり、辛うじて途中下車できる100キロ超の乗車券になります。そのため、有効日数は片道乗車券で2日間、往復乗車券で4日間ということになります。

地方私鉄で長距離(?)区間の往復連絡乗車券を常備しているのは珍しい例とおもわれますが、天王寺までの需要が多かったためでしょう。

ところが、裏面を見ますと「下車前途無効」の文字が…

おそらく近距離往復乗車券の版を流用してしまったのでしょうが、やはり途中下車はさせてほしいですね。

| « 前ページ | 次ページ » |