JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

なんだか、大きい…

今回も懲りずに「ミス券」シリーズです。

「ミス券」と言えるかどうかわかりませんが…

なんだか、大きいような気がします。

わかりやすいように、正常なものと比べてみましょう。

明らかに大きいことがわかります。

これはおそらく、自動券売機が用紙を送り出す際に、必要以上に引っ張られてしまって、用紙が出すぎてしまったものと推測されます。

右側の渋谷の券と比べるとわかりますが、下の余白は大体同じで、上の余白だけが大きくなってしまっています。

A型とC型の間、っていう大きさなので、「A´(ダッシュ)型」とでも言いましょうか…

こんどは、逆さま…

またまた「ミス券」シリーズです。

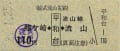

一見なんてことない金額式の集中印刷券に見えますが、金額のところをよく見てみると、「120」の「1」が逆さまになっています。

120円区間は昭和55年当時の最短区間ではありませんが、確か「4km~10km」の距離が乗れたと記憶しています。そうすると横浜あたりが含まれますので、相当枚数が発売されたと思われます。実際に券番も3000番台です。

ところで、ちょっと気になったことがあります。

活字のミスを犯してしまった場合、小面印刷であれば一気にミス券が増産されてしまいますが、今回のような集中印刷の場合、一枚の券紙へ同時に135枚分を印刷してから裁断する方法が採られている関係上、場合によっては135枚につき1枚しか「ミス券」は存在しないのでしょうか?

もしそうだとしたら、かなり気づかれにくい「ビンゴ」券ですね。

あっ、裏がえし!!

前回に引き続き、ミス券をご紹介いたします。

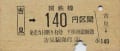

これは山陰本線吉見駅発行の140円区間金額式硬券乗車券です。

印刷そのものに誤植等はないのですが、券紙が裏返しで印刷されてしまい、表面が無地紋となり、裏面に地紋があります。

何枚かまとめて入れたと思われる入鋏がありますが、この鋏痕は予め入れておいたものであると思われ、廃札になったものであると推測されます。

「きっぷ」としては有効でしょうが、こんな券を差し出されたら、きっと、きっぷに興味のない一般の乗客でもなんだか変に思いますよね。

総武流山電鉄のミス券

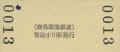

平成2年に総武流山電鉄の平和台駅で購入した硬券乗車券をご紹介いたします。

同鉄道は各駅に硬券乗車券の設備があり、途中駅で上りと下りの両方面に同一運賃帯の駅が存在する時には上記のような矢印式券ですが、馬橋駅や流山駅、途中駅でも片方面にしか適用できる運賃帯が無い場合には相互式券が設定されています。

今回ご紹介いたします券は矢印式券です。相互式の場合には裏面の印刷はありませんが、矢印式の場合は裏面にも料金等の印刷があります。

購入した当時が運賃改定直後だったかどうかは定かではありませんが、運賃改定印が捺されており、裏面にも運賃が印刷されている関係上、裏面にも運賃改定印が捺されています。

購入後に気づいたのですが、裏面には駅名小印まで捺されており、何だか様子が変です。

それでは、ちょっと拡大してみましょう。

110円券のはずなのに、裏面は「平和台から60円」と印刷されたミス券でした。

普通、さまざまなミス券はありますが、運賃を間違えたミス券が使用されているのもすごい話です。

「裏だし、まっ、いいか…」って判断されたんでしょうかねぇ。

「かしてつ」の硬券入場券

先日、廃止の決まった鹿島鉄道へ、きっぷのコレクションを兼ねて乗って参りました。以前、石岡を除いた有人駅各駅には駅名補充式の硬券入場券が設備されていましたが、最近になって印刷所が変わった関係だと思いますが、駅名の印刷されたものに様式が変更になりました。さすがに新券は綺麗なのでうっとりして眺めていましたが、裏を見たら「あれあれっ!」。鹿島鉄道のはずが、鹿島臨海鉄道になっていました。

さすがに今、これらの券は返納されて、ちゃんとした新券になっているようです。やれやれ、また買いに行かなきゃ…

| 次ページ » |