JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

函館駅発行 五稜郭ゆき復路専用乗車券

昭和61年9月に函館駅精算所で発行された、五稜郭ゆきの復路専用乗車券です。

札幌印刷場で調製された、青色国鉄地紋のB型券となります。発行箇所名は「〇改 函館駅」となっており、精算所(改札窓口)で発行されたということが分かります。

札幌印刷場調製の復路専用券は他の印刷場が矢印式を採用しているのに対し、なぜか相互式となっています。復路専用であるのですから復路分の片道についてを表現すれば良いと思われるのですが、敢えて相互式にしている理由は不明です。

裏面です。

同区間は昭和61年9月1日の運賃改定によって片道160円(往復320円)から170円(同340円)に改定されており、0004という券番から改定当日より設備された新券と思われます。

運賃改定に伴う印刷場の繁忙期に印刷されたことによるのでしょうか、復路専用乗車券に記載される「往路分の170円もいただいています。」の文言が抜けてしまったミス券となってしまっています。

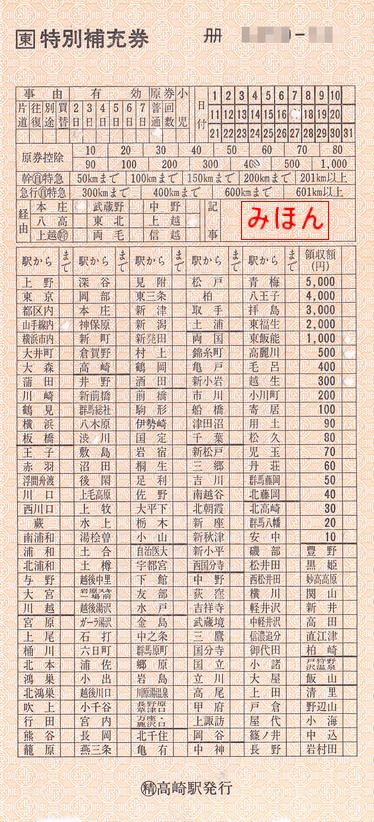

JR東日本 高崎駅発行 特別補充券 ~その2

前回に引き続き、高崎駅新幹線精算所発行の特別補充券(改札補充券)の話題です。

今回ご紹介いたしますのは前回ご紹介させていただきました券の一世代前の様式と思われます。平成15年頃、出張の帰りに購入したものです。

橙色JRE地紋の駅名式券で、前回ご紹介した券よりも活字っぽい感じの荒々しい印刷です。原券欄には「イオカ」の文字はありません。

また、図示致しませんが、裏面には東京近郊区間の路線図は印刷されておらず、ご案内文だけとなっています。

駅名の表記が大変細かくて見づらいですが、高崎からの車中に於いて1箇所「あれっ」と思う箇所を見つけてしまいましたので、その部分を拡大してみました。

中央線の駅名部分ですが、吉祥寺の次が武蔵境となっており、その次は三鷹に戻ってしまっています。恐らく、何らかの事情で、版を作製する際に駅名の順番を間違ってしまい、校正時も気づかれないまま印刷されてしまったものと思われます。

以上のことから、カテゴリーを「ミス券」とさせていただきました。

金額が合いません

昭和63年9月に新宿駅の小田急線連絡改札口で発行された、新宿駅から高田馬場駅経由西武線100円区間ゆきの小児用連絡乗車券です。

JRE地紋の連絡用金額式乗車券で東京印刷場の調製と思われます。

当時の同区間の運賃は、新宿駅から高田馬場駅間がJR線120円で、西武線の100円区間を合計すると220円となりますが、連絡割引制度が適用されて210円となっています。

しかし、それは大人運賃の話であり、小児運賃は新宿駅から高田馬場駅間がJR線の120円区間が60円で西武線の100円区間が50円ですので、合計すると110円となり、乗継割引が適用されて100円となるはずです。ところが、この券の発売額を見てみますと210円となっています。

乗継割引を表す「割引」の表記が無いばかりか、小児専用券であるため、「小児100円」の表記までなく、これでは表示金額と発売額に相違が生じてしまい、これを100円として発売していたこと自体に問題があるように思います。

拙ブログ2011年5月2日エントリーの「新宿駅発行 高田馬場接続西武鉄道連絡乗車券」で大人専用券を御紹介いたしておりますが、こちらもミス券となっており、どうやらこの区間の乗車券は「鬼門」のようです。

秩父鉄道 国鉄連絡乗車券の地図

昭和57年9月に発行された、秩父鉄道石原駅発行、熊谷駅接続国鉄線870円区間ゆき連絡乗車券です。

B型硬券の地図式券で、山口証券印刷調製のものと思われます。

熊谷駅を起点とした首都圏方面ゆきのみの地図式となっており、高崎方面の記載が無いのが特徴です。

この券、山手線の上野駅~田端駅間あたりの地図を見てみますと、何となくしっくり来ません。

付近を拡大してみました。

常磐線が日暮里駅から分岐しているのですが、鶯谷駅付近から赤羽駅までの間になぜか短絡線があります。

鶯谷駅から、日暮里駅~三河島駅間で常磐線と交差し、赤羽駅に向かうようです。

地図の版を作成しているうちに、複雑な路線を作画しているうちに、何がなんだかわからなくなってしまったのでしょうか?

参考までに、最新版時刻表に掲載された、付近の路線図です。

新宿駅発行 高田馬場接続西武鉄道連絡乗車券

小田急電鉄との乗換精算口で発行された、高田馬場駅接続の西武鉄道への連絡乗車券です。

西武新宿線はJR新宿駅から徒歩約10分ほどの西武新宿駅から発着しています。

始発駅である西武新宿駅から乗車すればJR線の110円(乗継割引後)という運賃が節約できるのですが、一旦公道に出ての徒歩連絡の不便さゆえ、敢えてJR線の運賃を支払っても高田馬場駅で再度乗換をするほど敬遠されているのでしょうか、このような券が設備されておりました。

もともとJRと西武新宿線との連絡運輸は高田馬場駅が接続駅で、新宿駅に接続駅の設定はありません。ですから設備があっても不思議ではないのですが、ちょっとのことで運賃が半分になるにも拘わらず、常備券が設備されるほどの需要があることに驚きです。

ただし、本来であれば新宿駅から高田馬場駅間が120円でありますので合計すると220円ですが、乗継割引制度が適用されて210円となるのですから、運賃の前に「割引」の表記をすべきところ、漏らしてしまったのでしょう。

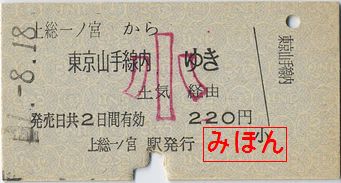

上総一ノ宮駅発行 東京山手線内ゆき小児用券

どうやら、小児用券として作成したにも拘わらず小児断片を付け、さらには「小」の影文字を印刷し忘れてしまったダブルミスを犯してしまったようです。

もともとあった大人・小児用の版を使用してしまったのでしょうか、220円という金額だけを写植してしまったと思われます。面白いことに、小児断片には大人用との差額にあたる金額は印刷されていません。

「小」の影文字はどのタイミングで印刷漏れが発覚したのか不明ですが、あとから赤いゴム印で捺印されています。

1ヶ月違いますが、ほぼ同時期に発行された、同区間の大人・小児用券です。

こちらは440円となっていますので、上の券が小児用として印刷されたものであることがお分かりになるかと思います。

総武流山電鉄 平和台から110円区間

総武流山電鉄(現・流鉄)平和台駅発行の110円区間両矢印式硬券乗車券です。

同線には各駅に硬券が設備されており、起終点の馬橋駅と流山駅のものは相互式券のみですが、途中駅にはこのような両矢印式の券も存在します。

この券ですが、実は重大な印刷ミスを犯したミス券となっておりますので御紹介いたしましょう。

表面については特に問題はないと思われますが、裏面にミスがあります。

裏面です。

購入した時には運賃改定後で120円に変更された後ですので賃改印が捺されていて見づらいですが、運賃の表記に重大なミスがありました。

運賃表記の部分を拡大しました。

本来であれば110円と印刷されていなければならないのですが、なぜか60円と印刷されてしまっています。

確かに運賃変更には間違いないのですが、賃改印と駅名小印が捺印され、ボールペンで「110」と訂正されています。

同和鉱業小坂鉄道 大館駅入場券

同和鉱業小坂鉄道大館駅券売機発行の入場券です。

同駅には、券売機券の他に硬券の入場券も設備されておりましたので、当時現地で入場券をお求めになられた方は、たいてい硬券だったのではないでしょうか?

なんの変哲もない白色無地紋の券紙に、あまり保存性のよろしくなさそうなサーマル印字の券です。

強いて言えば、「大館駅」や「同和鉱業」の文字は一切なく、単に「入場券 50円」と「小坂鉄道」のみ表示されている点が特徴的なところでしょう。

そのためか、単純に乗車券のフォーマットをそのまま使用してしまったのでしょう、「発売当日限り下車前途無効」という表記になってしまっている、いわばミス券になってしまっています。

入場券というものは、旅客車内に立ち入れないものなので、「下車」というのはあり得ないことですね。

近畿日本鉄道 大阪阿部野橋駅入場券

本日は22.-2.22なので、日付遊び的に12.12.12のものを探しました。

近畿日本鉄道(近鉄)大阪阿部野橋駅発行の硬券入場券です。

近鉄ではすべての有人駅で硬券入場券を購入することができます。

ただ、最近の近鉄の入場券は活版印刷の従来券からオフセット印刷のようなすっきりとした券に変わりつつあり、従来型の券がどのくらい残っているのか、定かではありません。

なお、この券は「発売当日 時 分から」とすべきところ、「発売日共 時 分から」と誤植されたミス券となっています。

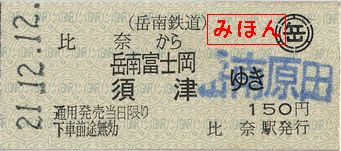

岳南鉄道 比奈から岳南原田・須津ゆき

平成19年2月に岳南鉄道比奈駅で発行された、岳南原田駅および須津駅ゆきの最短区間乗車券です。

大人専用の両矢印式自社地紋硬券です。

印刷は最近になって親会社である富士急行仕様から、関東交通印刷調整のものに切り替えられています。

裏面です。

同社はワンマン運行されており、料金機投入時に裏返しになることを考慮して、裏面にも発駅および着駅が印刷されています。

先日、岳南鉄道の「機関車まつり」というイベントがあり、約2年ぶりに同駅を訪れた際、様式が変更されていることに気づきました。

金額と地紋および印刷場に変更はないものの、両矢印式から一般式に変更されています。

しかし、比奈駅に対し、岳南原田駅は吉原側、須津駅は岳南江尾側にありますので、本来、一般式で作成するのであれば各々別口座に分けなければならないはずですが、なぜか一口座しかありません。

そのため、岳南江尾側の共通着駅である岳南富士岡駅と須津駅のみが印刷されていますが、吉原側の着駅である岳南原田駅については別途口座が設けられることはなく、ゴム印による捺印で済まされてしまっています。

おそらく、もともとの両矢印式券が不足して新券を請求した際、何らかのミスで一般式の券として印刷されてしまい、後日岳南原田駅の欠落に気づいてゴム印で捺印されたものと推測されます。

新券の裏面です。

やはり岳南原田駅が欠落しており、ゴム印で追加捺印されています。

この記事は、当日行動を共にした職場仲間であります、もーもーさん様のブログ「ちばてつブログ」12月12日エントリーの「岳南鉄道」、14日エントリーの「岳南鉄道ED501」および15日エントリーの「岳南鉄道/機関車3重奏」にトラックバックさせていただきました。

| « 前ページ | 次ページ » |