JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

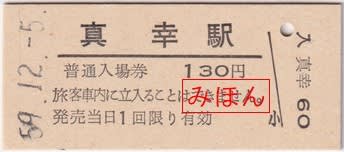

肥薩線 真幸駅発行 普通入場券

肥薩線の「山線区間」と呼ばれる人吉駅~吉松駅間には途中駅が3駅あり、内2駅は前回および前々回エントリーで御紹介いたしました、熊本県人吉市にある大畑駅と矢岳駅になります。3駅目が今回御紹介いたします真幸(まさき)駅です。

1984(昭和59)年12月に真幸駅で発行された普通入場券です。白色無地紋のB型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものになります。

同駅は肥薩線の中で唯一の宮崎県内にある駅で、宮崎県えびの市に位置しています。矢岳駅側には熊本県との県境の山があり、そこを貫く矢岳第一トンネルがあります。

日本の鉄道の初期の頃に建設されたこのトンネルは、建設工事の最中に多数の犠牲者を出したほか、異常出水によって資材運搬用の馬が荷物ごと押し流されてしまったという話が残されています。また、管理人のハンドルネームとして取らせて戴きました観光列車「いさぶろう・しんぺい」の名前の由来となった山縣伊三郎と後藤新平が、それぞれの筆による「天険若夷」(てんけんじゃくい)と「引重致遠」(いんじゅうちえん)の扁額がトンネルの出入り口に付けられています。この意味は、「天険、夷の若し(てんけんいのごとし;天下の険しい難所を平地のようにした)」というものと、「重きを引きいて遠きに致す(おもきをひいてとおきにちす;重い物を引いて遠くへ至ることが出来る)」という意味になります。

矢岳駅を過ぎるとこんどは鹿児島県との県境の山があり、そこを貫く第二山ノ神トンネルがあります。このトンネルを抜けると鹿児島県になりますので、同駅は熊本県と鹿児島県の県境の間にあり、3駅連続で県が変わる非常に珍しい区間になります。

この第二山ノ神トンネルにも悲しい歴史がありました。

戦後すぐの吉松駅では帰郷の列車を待つ多くの旅客(復員兵)でごった返していたそうです。駅周辺で1万人くらいの復員兵が、民家に泊めてもらったりしながら列車に乗れる日を待っていたそうです。

1945(昭和20)年8月22日の午前10時30分、客車5両と8両の客車代用の無蓋貨車で組成された混合列車は、最先頭の本務機関車に引かれ、最後部から補助機関車が押す形で、吉松駅を熊本県人吉駅方面に出発しました。列車は満員の復員兵のためにかなり重量が重かったようで、重量に耐えかねて空転を連発しながら第二山神トンネルに進入していったそうです。ところが、最後部の補助機関車がトンネルに入って八合目付近まできたとき、列車は品質の悪い石炭の影響で力尽き、ストップしてしまいます。

先頭の本務機はトンネルから出たものの、機関車の吐き出す石炭の黒煙や蒸気を帯びた高温と息苦しさに耐えかねた大勢の復員兵は、列車が「火事になった」などうわさが飛び交ったため、あわてて線路に飛び降りて歩いてトンネルの外に出ようと、トンネルの入口に向って線路を歩き出しました。当時は車内放送設備がないため車掌から線路に降りないようにという注意喚起をすることは不可能であり、また後部補助機の乗務員は呼吸困難のため意識もうろうの状態にあって阻止することができず、また先頭の機関士に連絡するすべもありませんでした。

悲劇はこの時に起こりました。先頭の本務機関車はすでにトンネルを抜け出していましたが、当時は無線による乗務員間の連絡手段などというものは無かったため、トンネル内でストップしている後部補助機関車を一刻も早くトンネルから出してやらなければ窒息すると思った本務機の機関士が、トンネル内を復員兵が歩いて避難しているという事実を知らなかったため、列車をバックさせたのです。

暗く狭いトンネル内に降りた大勢の復員兵は、後部補助機関車に次々に轢き殺され、あるいは負傷してしまい、死者49人、負傷者50余人を数える惨事となりました。

旧吉松町(現湧水町)の郷土史には、「戦争終結によって、やっと命をとりとめた、夢にまで見た故郷の土を踏む前に、肥薩線第ニ山神トンネルの枕木を赤く染めてはかなく散っていった兵士たちの心情を察するに余りあるものがある」と書かれており、17回忌の1961(昭和36)年に、地元の有志によって慰霊塔が建設され、毎年8月22日には欠かさずその供養が行われているとのことです。

肥薩線 矢岳駅発行 普通入場券

1984(昭和59)年12月に肥薩線の矢岳駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

前回エントリーで御紹介いたしました大畑駅とともに、肥薩線の「山線」と呼ばれる険しい区間にある駅で、同駅も熊本県人吉市にあります。1面1線の小さな駅ですが、かつては木炭や木材の積み出しで賑わっており、貨物側線のある駅であったそうです。

駅正面から約100メートル程度離れた場所には明治時代に建てられた矢岳駅の駅長官舎が残されています。これは、肥薩線開通に伴って建てられたものと言われていて、建物財産票には明治42年11月と記載されていますが、実際の完成はそれより早かったとも言われています。1980(昭和55)年に地元の公民館に転用され、さらに2002(平成14)年には個人所有になり、住居として使われていたようです。

しかし、全国的に残存例が少ない明治期の鉄道官舎として貴重なものであるとして、2003(平成15)年7月に国の登録有形文化財に登録され、現在はどのようになっているのかが不明ですが、2019(令和元)年より、ホテル「星岳」として生まれ変わっているようです。

肥薩線 大畑駅発行 普通入場券

1984(昭和59)年12月に肥薩線大畑(おこば)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

かつて、「大畑」という駅名は青森県の大畑線(⇒ 下北交通大畑線。現在は廃線)にもあり、青森県の大畑駅は「おおはた」と読みますが、肥薩線の方は「おこば」と読みます。

肥薩線の大畑駅は熊本県人吉市にありますが、広大な山の中に大きなループ線とスイッチバックがある秘境駅として人気があり、かつては信号所と蒸気機関車の給水所の役割があり、急行列車などの優等列車も停車(特急列車は運転停車)する駅になっていましたが、国鉄民営化後の2000(平成12)年に急行列車が廃止されて普通列車のみの路線になると1日5往復程度の列車しか来ない駅になってしまっていました。

肥薩線は国鉄民営化後にはJR九州に継承されておりますが、2020(令和2)年7月の豪雨によって鉄道施設が被災しており、八代駅から吉松駅間については不通の状態が続いており、3年が経過した現在に至っても復旧の目処は立っておりません。不通区間のうち、八代駅~葉木駅間、一勝地駅~人吉駅間についてはタクシーによる代行輸送が行われておりますが、残された葉木駅~一勝地駅間および人吉駅~吉松駅間についての代行輸送は行われておらず、終日運休状態が続いています。

また、同区間を含む、熊本駅~八代駅・人吉駅・吉松駅を結んでいた観光特急列車で、拙ブログ管理人のハンドルネームとさせて戴いています「いさぶろう・しんぺい」号も長期運休なってしまっており、恐らく次のステージへ向かう経営判断が行われたのかも知れませんが、「いさぶろう・しんぺい」用の車両は「かんぱち・いちろく」へ再改造されてしまい、2023(令和5)年10月4日の団体臨時列車を最後に、肥薩線に戻ることなく運行を終了してしまっています。

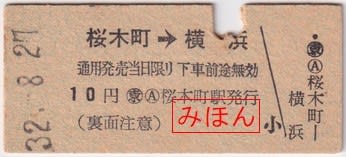

東京急行電鉄 桜木町駅発行 横浜駅ゆき 片道乗車券

前回エントリーで国鉄横浜駅で発行された、横浜駅から桜木町駅までの共通乗車制度下の片道乗車券を御紹介いたしましたので、今回はその逆である東京急行電鉄側が発行した券を御紹介いたしましょう。

東京急行電鉄(東急)東横線の桜木町駅で発行された、横浜駅ゆきの片道乗車券です。

緑色PJRてつどう地紋のB型矢印式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものと思われます。

裏面です。国鉄発行の券と内容は同じですが、国鉄の券が「国鉄線、東横線、いずれにも乗車できます。」と記載されていたのに対し、東急発行の券は「国鉄線東横線いずれにも乗車出来ます」と少々体裁が異なります。

当時の桜木町駅の出札窓口がどのように運用されていたのか存じ上げませんが、御紹介の券は発行箇所名の前に「◯東」という符号が付けられていることから、東急の出札について国鉄が管理していた窓口があった可能性があります。もしかすると、国鉄が受託発売した東急の乗車券で国鉄線に乗車するという事象が起きていたかも知れません。

抜海駅発行 普通入場券

1982(昭和57)年8月に宗谷本線抜海駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、札幌印刷場で調製されたものです。

抜海駅は「最北の秘境駅」と言われている北海道稚内市抜海村のクトネベツ地区にある駅で1924(大正13)年6月に、鉄道省が現在の南稚内駅にあたる旧稚内駅まで天塩北線として開通させた際に開業した駅で、来年6月には開業100周年を迎えます。

御紹介の券が発行された当時は駅員が配置された交換駅になっておりましたが、2年後の1984(昭和59)年頃に荷物の取扱い廃止と出札および改札業務が廃止されて運転取扱いのみの駅になり、運転取扱要員だけが配置されていました。その2年後の1986(昭和61)年には、永山駅から南稚内駅間において運転士がRPCアンテナを使用して信号・分岐器を制御する電子閉塞という特殊な自動閉塞方式が採用され、運転要員を配置する必要もなくなり、完全な無人駅になっています。

現在、同駅は地元自治体である稚内市が駅の維持管理を行っておりますが、市は今月、来年度までは維持管理費を負担するが、2025年度以降は負担をせず、廃駅にする方針を表明しています。

大正時代からの木造駅舎は映画やドラマのロケにも使われ、列車利用以外の観光客も多く訪れる同駅ですが、観光資源としての駅の価値について市は否定的で、開業100年を迎えるの同駅の存続はかなり深刻なようです。

小湊鉄道 上総村上駅発行国鉄線長浦ゆき往復乗車券

1979(昭和54)年5月に小湊鉄道上総村上駅で発行された、五井駅接続の内房線長浦駅まで往復乗車券です。

青色JPRてつどう地紋のC型往復用補充式券で、山口証券印刷で調製されたものではないかと思われます。

御紹介の券は等級制があったころの残券で、下の往路用については青色地紋、上の復路用については青色反転地紋が使用されています。

発駅と着駅の双方が記入式で、図示いたしませんが、裏面にあります発行駅名もゴム印での記入式です。恐らくかつては駅員配置駅各駅に設備されていたのだろうと思われますが、末期には同駅のみに設備されていました。

往路用の経由欄には「五井・姉ヶ崎)」というゴム印が捺印されていますが、逆方向用の「姉ヶ崎・五井)」というゴム印は無かったため、「五井)」というものが捺されています。

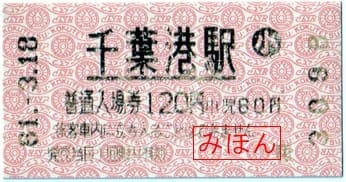

千葉港駅発行 普通入場券

このところ更新の時間がとりづらかったため、久しぶりのエントリーになります。

1986(昭和61)年3月に、京葉線千葉港駅で発行された普通入場券です。

桃色こくてつ特殊共通券用地紋のA型券です。

裏面です。同駅は国鉄時代の開業時から自動改札機が導入されていましたため、自動改札機対応になっていましたが、当時の自動改札機は現在ほどの大量の情報を瞬時に判断する能力が無く、現在の黒色磁気とは異なる、茶色の磁気が塗られていました。

同駅はこの券が発行された1986(昭和61)年3月3日に開業した駅で、開業から約2週間が経過した時に訪問しました。開業当初は京葉線の終着駅でしたが、103系初期車が一時間に数本が折り返すような静かな駅で、開業から2週間くらいしか経っていないにもかかわらず、鉄道愛好家の姿もなく、大変寂しい限りでした。

同駅の駅名は千葉港(ちばみなと)駅ですが、「ちばこう」と読まれてしまうことが多く、誤読を防止する意味合いかと思いますますが、電車の方向幕には「千葉みなと」と書かれたものがありました。

国鉄民営化を経て、JR東日本の駅となってからの1992(平成4)年に、千葉港駅から千葉みなと駅に駅名が改称されています。

三鷹駅発行 普通入場券

1979(昭和54)年5月に、中央本線三鷹駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は比較的軟券化(硬券廃止)が早く、確か、110円券時代の昭和57年頃には硬券入場券の発売が終了したような記憶があります。

愛国駅発行 愛国駅観光記念 普通入場券

本日2月14日はバレンタインデーです。バレンタインデーは世界各地で「恋人たちの日」として祝われており、日本でも、女性が男性にチョコレートを贈る日として知られています。

バレンタインの由来は3世紀のローマにまでさかのぼり、ローマ皇帝・クラウディウス2世が、愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で兵士たちの婚姻を禁止しておりましたが、その政策に反対し、隠れて多くの兵士たちを結婚させていたキリスト教司祭のバレンティヌスに因んでいます。

その噂はやがて皇帝の耳に入り、怒った皇帝は、ウァレンティヌスに二度とそのようなことがないように、またローマの宗教に改宗するように命令しました。しかし、ウァレンティヌスは愛の尊さを説きその命令に従わなかったため、西暦270年頃の2月14日に処刑されてしまいます。

後世の人々はヴァレンチノ司祭の勇気ある行動を讃え、彼を愛の守護聖神「聖バレンタイン」としてまつるようになり、ヴァレンチノ司祭が処刑された2月14日を「Saint Valentine’s Day(=聖バレンタインの日)」と呼び、お祈りをするようになったということです。

バレンタインデーのうんちくはこの辺までにしておいて、今回はバレンタインに因んだものを御紹介したいと思います。

1986(昭和61)年9月に、1987(昭和62)年2月に廃線となった広尾線愛国駅で発行された観光記念の普通入場券です。

左側にイラストのあるD型大人専用券で、札幌印刷場で調製されたものと思われます。発行駅は愛国駅になっていますが、この券は広尾線の起点駅にあたります帯広駅で購入したものです。

当時、国鉄では入場券ブームにあやかって、増収策として各地で観光記念入場券が乱発されていましたが、この券もそのなかの一つになります。

裏面です。券番の他に「コメント」が印刷されています。

この券が発券された年の6月に新たに釧路鉄道管理局が発行したようですが、2~3ヶ月の間に500枚を超しており、まずまずの売上のように見えますが、当時は釧路局管内のみどりの窓口では大抵発売されておりましたので、駅ごとに割り当てされており、帯広駅だけで500枚以上が発売されたのではないため、実際にどのくらいの枚数が発売されたのかは分かりませんが、おそらく帯広駅と釧路駅がツートップだったのでは無いかと思います。

「コメント」部分を拡大してみました。

> サァー愛の国への旅立ちです。

と、いかにも当時の国鉄の企画担当職員が考え出しそうな出だしで始まります。

西秋留駅発行 普通入場券

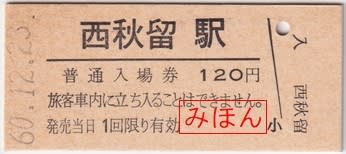

いまからちょうど35年前の1985(昭和60)年12月23日に五日市線の西秋留(現・秋川)駅で発行された普通入場券です。

白色無地紋のB型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅では長らく普通入場券の常備券の設備がなく、最短距離券である120円区間ゆきの乗車券に代用印を捺印して発売しておりましたが、当時の国鉄増収策の一貫であったのでしょうか、突然同年10月頃より専用の入場券が設備されました。

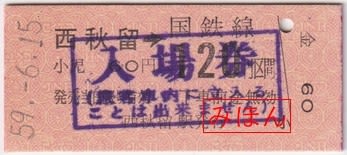

以前にも御紹介したような気がしますが、こちらが代用券時代の同駅の普通入場券になります。

窓口氏に拠りますと、当時、記念用として入場券を購入しようとした旅客が、同駅には御紹介のような代用の入場券しか無いことを説明すると、大抵の場合は「じゃあ、いりません」ということになったようです。

西秋留駅は秋川市(五日市町との合併により、現在はあきる野市)の中心であることから、国鉄民営化直前の1987(昭和62)年3月31日に秋川駅に改称されますが、翌4月1日にJR東日本の駅に継承されており、国鉄時代の秋川駅は最短の営業日数1日という記録保持駅です。

| « 前ページ | 次ページ » |