JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

日南線 子供の国駅発行 170円区間ゆき片道乗車券

1981(昭和56)年8月に日南線の子供の国駅で発行された、同駅から170円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

子供の国駅はレクリエーション施設である「こどものくに」の最寄り駅として開設された駅ですが、利用客がさほど多くは無かったことから、1971(昭和46)年10月には無人化されてしまっています。

それ以後、御紹介の券の発行駅で分かりますが、隣の青島駅が管理駅となっており、夏休み期間などの混雑時には、青島駅から駅員が出張して出改札を行っていました。

ちなみに、神奈川県横浜市にも、横浜高速鉄道に同じ名前の駅がありますが、こちらは「こどもの国」駅と表記されます。

御茶ノ水駅発行 140円区間ゆき片道乗車券

1983(昭和58)年3月に、中央本線の御茶ノ水駅で発行された、同駅から140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券が発券された当時はすでに券売機が充分に稼働しておりましたので、通常日において硬券での近距離乗車券の発売は行われておりませんが、御紹介の券は近隣の大学の行事等で出札が混雑した際や非常時用として設備されており、当日は明治大学の卒業式がございましたので、その際の混在対応用として臨発されています。

同駅の駅名は駅前にあるお茶の水橋(緑色の橋)に由来しておりますが、橋の名称は「お茶の水橋」ですが、駅名は「御茶ノ水駅」と表記が異なっています。

大島連絡船 小松港営業所発行 大畠駅ゆき片道乗車券

恐らく廃札券ではないかと思われますが、1976(昭和51)年7月に大島連絡船(大島航路)の小松港営業所で発行された、大畠駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型一般式大人・小児用券で、広島印刷場で調製されたものです。

全区間船舶に乗船するもので、「乗船券」的なものではありますが、国鉄の鉄道連絡船には乗船券というものはなく、乗車券のみが制定されておりましたので、民間の旅客船会社が発行しているような乗船券とは性格が異なります。

そのため、「発売当日限り有効」の横に「下車前途無効」と記載されていますが、同航路には途中駅はありませんでしたので、無くても差し支えないとは思いますが、鉄道乗車券に倣ったためにこのようになったものと思われます。

大島航路は山陽本線の大畠駅と周防大島にある小松港の間を運航していた国鉄の鉄道連絡船です。この航路は山口県の県営航路として1937(昭和12)年に開設された運賃無料の渡船で、相当の赤字を抱えた航路であったようですが、島民の足になっていることから廃止するわけにもいかず、戦後の1946(昭和21)年4月に国が運航を引き受けた経緯があるようです。

当時、国の運輸部門の現業機関といえば国鉄ということであり、自然の成り行きによってそのようになったものと推測されます。

そして最盛期には、大畠~小松港2.8km(擬制キロ3.0km)、明け方の4時台の小松港発から深夜の22時台の大畠発まで1日34往復が運航されていました。

大島航路は島民の足として車両航送を行ってカーフェリーのような形に発展し、国鉄の鉄道連絡船ではただ一つの黒字路線であったそうですが、1976(昭和51)年7月4日に、当時の日本道路公団が「大島大橋有料道路」として開通させた大島大橋の完成で周防大島は事実上の陸続きとなり、連絡船は一夜にして不要となり、同日を以て廃止されてしまっています。

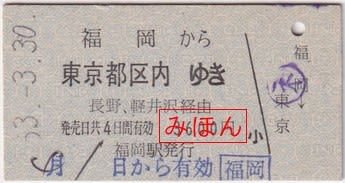

福岡駅発行 東京都区内ゆき 片道乗車券

年月に北陸本線(現・あいの風とやま鉄道あいの風とやま鉄道線)の福岡駅で発行された、東京都区内ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型一般式大人・小児用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

同駅は現在、北陸新幹線開業によって平行在来線としてJR西日本からあいの風とやま鉄道に移管されています。

「福岡」の駅名は当駅開業当時の所在地に由来するもので、福岡県福岡市とは全く関係はありません。JRグループでは福岡市の中心駅を「博多駅」としており、同一名称の駅ではありませんが、実際に福岡市にある駅と勘違いされることがあったようです。

因みに、同じ福岡市の中心駅ではありますが、西日本鉄道では「福岡駅」を名乗っています。

恐らく常備券は設備されていなかったとは思いますが、もし博多駅ゆきの常備券が設備されていれば、「福岡から福岡市内ゆき」という、似ているようであっても長距離になる常備券が存在していたことになります。

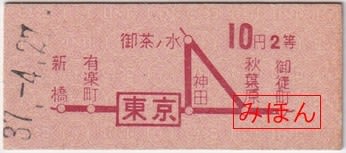

東京駅発行 東京から10円区間ゆき 片道乗車券

1962(昭和27)年4月に、東海道本線の東京駅で発行された、同駅から10円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋の地図式大人専用赤刷り券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。裏面についても赤刷りになっています。

2等級制時代の国鉄乗車券は青色地紋が一般的ですが、当時の国鉄は最短区間の乗車券を使用した不正乗車(キセル)が問題になっていたことから、最短区間用の乗車券を赤刷りにし、心理的に不正者に抑制をかける防止策を採ったため、赤刷り券になっています。

当時の券はまだかなりの数が残されているようですが、未使用券は比較的珍しいかと思います。

大垣駅発行 岐阜駅までの往復乗車券

拙ブログ前回エントリーの「荻窪駅発行 往復乗車券」のコメントで、NAO様から、A型の往復乗車券への「から通」印はどのように捺すのだろうか、というコメントを戴きました。

発行駅は違いますが、手元にそのような券がございましたので、御紹介いたしましょう。

1982(昭和57)年6月に東海道本線の大垣駅で前売り扱いで発行された、岐阜駅までの往復乗車券です。青色こくてつ地紋のA型小児専用券で、名古屋印刷場で調製されたものです。

前売り扱いですので、有効日がいつからなのかということを示す「から通印」が捺されていますが、この印は横幅が3.3センチほどあり、強引に斜めに捺印することによって、往路片および復路片のそれぞれに表示されています。

近距離用の往復乗車券を前売り用として発売することはさほどなかったものとは思いますが、実際にそのような券を発売する際には、このような方法が多かったのではないかと思われます。

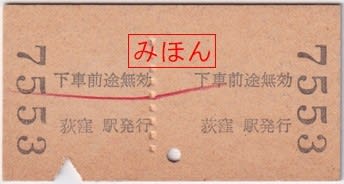

荻窪駅発行 新宿駅まで往復乗車券

1973(昭和448)年10月に、中央本線荻窪駅で発行された、新宿までの往復乗車券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

裏面です。

券番からしてそれなりに需要があるようですが、すでに券売機が設備されている同駅で、特に割引要素のない往復乗車券を敢えて窓口で購入する旅客がそれほどまで居たのだろうかという疑問が湧きます。

当然、敢えて新宿駅まで往復で購入し、帰路に新宿駅の出札所の混雑を避ける旅客の需要もあったものと考えられますが、甲府方面へ行く旅客で、途中の八王子駅もしくは高尾駅で高尾駅以遠へ行く座席指定ではない列車に乗換える際に着席できるかどうか分からないため、始発駅の新宿駅から乗車したいという旅客や、座席指定の列車であれ、始発駅の新宿駅から乗車したいという旅客に発売したようです。

本来であれば新宿までの区間と新宿から目的地までの区間の連続乗車券にするのが一般的ですが、東京駅から101km以上200km以内の甲府駅あたりですと、新宿駅を経由する連続乗車券を発券すると東京山手線内(東京駅)発の乗車券になってしまうことから割高になってしまうため、敢えて荻窪駅から甲府方面ゆきの片道乗車券と新宿までの往復乗車券をセットで発売したようです。

このような理由から、荻窪駅だけではなく、近隣の駅においても、新宿駅までの往復乗車券の需要がそこそこあり、設備されていた駅が多かったようです。

東京駅発行 10円区間ゆき片道乗車券

1962(昭和37)年4月に東海道本線の東京駅で発行された、同駅から10円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

御紹介の券が発行された時代は2等級制でしたので、2等の普通乗車券は青色地紋で印刷されておりましたが、当時の国鉄では、最短区間の乗車券を購入して改札を入場し、有効区間より遠い駅で定期券等を使用して出場してしまう「キセル乗車」が問題になっており、最短区間の乗車券のみを桃色地紋とし、さらにインクも赤色を使用して印刷し、キセル乗車をする旅客に対して心理的にけん制する施策を行っていました。

裏面です。裏面の印刷もすべて赤色で印刷されています。

本日はクリスマス・イブです。東京駅を出た丸の内界隈では毎年クリスマス時期には行幸通りのイルミネーションイベント(丸の内イルミネーション2023)があり、夜の通りは一段と華やかになっています。

上野駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

1984(昭和59)年3月に、東北本線上野駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅には券売機が設備されておりますので、近距離乗車券については通常は券売機での発券になりますが、当日は券売機の混雑解消のため、硬券を使用した臨時の出札所が設けられておりました。

裏面です。

券番が片側にしかないタイプで、東京印刷場でかつて行っていた集中印刷方式で印刷されたものでした。

集中印刷方式は1ロットの印刷枚数が多い場合に用いられる印刷方法で、昭和50年代末期には行われなくなっておりましたので、御紹介の券はほぼ最終ロットに近い部類のものであったものと思われます。

◯社 寄居駅発行 190円区間ゆき片道乗車券

1987(昭和62)年1月に八高線寄居駅で発行された、同駅から190円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回円エントリーで御紹介いたしましたように、同駅は国鉄(JR東日本)の他に秩父鉄道と東武鉄道が乗り入れている共同使用駅で、出改札業務については秩父鉄道が実施しております。そのため、御紹介の券は秩父鉄道の窓口で発売されておりますため、発行駅名の前に、社線窓口で発売された旨の「◯社」符号が付けられています。

| « 前ページ | 次ページ » |