JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

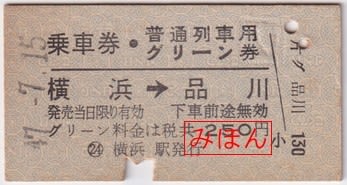

横浜駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

1972(昭和47)年7月に東海道本線横浜駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回御紹介いたしました、東京駅から品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券とあまり変わりませんが、小さなところに変化がありました。

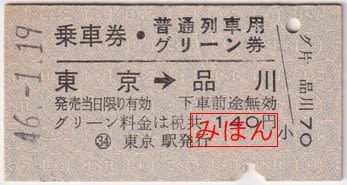

再掲いたしますが、前回御紹介いたしました東京駅から品川駅ゆきの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。区間の他はあまり差違が無いように見えますが、小児断片の表記に変化が出ています。

東京駅から品川駅ゆきの券は一葉券登場当初の様式になりますが、小児断片にあります券の呼称がクリーン車と片道乗車券という意味と思われますが、「グ片」と表記されておりました。

ところが、1972(昭和47)年頃になりますと、今回御紹介の券のように、「片グ」と言う表記に変更されています。

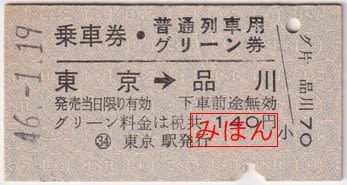

東京駅発行 品川駅ゆき普通乗車券・普通列車用グリーン券 一葉券

大型連休も終盤に差し掛かりました。拙ブログにご訪問いただいていらっしゃる方の中には、連休中はどこか遠くへ行かれた方もいらっしゃるかと思います。長距離の旅行のグリーン車は魅力ですね。

今回は、かつて東京印刷場管内の需要のある区間で発行されておりました、普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券を御紹介いたしたいと思います。

1971(昭和46)年1月に、東海道本線東京駅で発行された、品川駅までの普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券です。

青色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

普通列車のグリーン車は特急・急行のグリーン車と異なり、どの時期においてもグリーン車指定席とグリーン車自由席の料金は同一となっています。また、特急・急行のグリーン料金より普通列車グリーン料金の方が安いのは、国鉄時代の統一規格で、シートピッチの違いであり、特急・急行が1,160mmだったのに対し、普通列車は970mmしかなかったことに由来するようです。

普通列車のグリーン車を利用する際には普通乗車券の他に普通列車用のグリーン券が必要で、窓口で発券する際には普通乗車券と普通列車用グリーン券をそれぞれ1枚ずつ発券する必要がありました。

こうなりますと普通乗車券と普通列車用グリーン券の口座をそれぞれ設備しなければならないことと、いちいち2枚発券する手間が煩わしかったのでしょうか、1970(昭和45)年ごろから、それら2枚を1枚にまとめた一葉券の様式が登場しています。

記載されております券名の表記は「乗車券・普通列車用グリーン券」となっており、アンダーラインの下に乗車区間が明記されています。

そして、近距離でありますため、発売当日限り有効 下車前途無効になりますので、その旨が記載されています。

そして、当時のグリーン料金には通行税という税金が1割含まれておりましたため、「グリーン料金は税共」と表記され、その右側に運賃とグリーン料金の合算額(=発売額)が記載されています。

小児断片の部分については、クリーン券・片道乗車券を示すと思われる「グ片」という券の名称および、品川ゆきである旨を示す「品川」と、運賃料金140円から小児用の運賃料金である70円との差額が記載されています。

裏面です。券番の他、普通列車のグリーン車に乗車できることと、急行列車のグリーン車は利用できないことが明記されています。

普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券は画期的な様式ではありましたが、その後、何回かの様式改定が行われていましたが、IC乗車券が主流になった現在、このような発行形態は行われていないようです。

それにしても、東京駅から品川駅までの2駅(新橋・品川)の、営業キロがわずか6.8 km、所要時間7~8分という区間において、普通乗車券と普通列車用グリーン券の一葉券が設備されるほどの需要があることに驚きです。

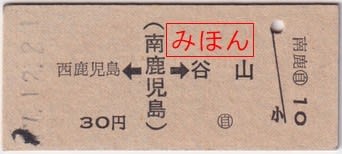

南鹿児島駅発行 西鹿児島・谷山ゆき 片道乗車券

1972(昭和47)年12月に指宿枕崎線の南鹿児島駅で発行された西鹿児島(現・鹿児島中央)駅、谷山駅ゆきの片道乗車券です。

青色こくてつ地紋のB型矢印式大人・小児用券で、門司印刷場で調製されたものです。

御紹介の券は硬券ではありますが、日付印の文字を見ると普通のダッチングによるものではなく、硬券式の券売機で発売されています。小児断片の左横には「◯自」の符号があり、自動券売機用の券であったことが分かります。

着駅の「谷山」についてはゴシック体になっていますが、「西鹿児島」活字はポイントの小さな明朝体になっており、特活でなければスペース的に足らなかったところ無理矢理押し込んだ感があります。

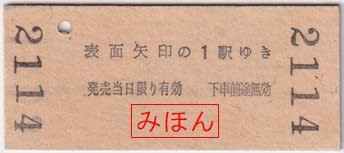

裏面です。券番の他に「表面矢印の1駅ゆき」と「発売当日限り有効 下車前途無効」の文言があり、窓口売りの券との相違はありません。

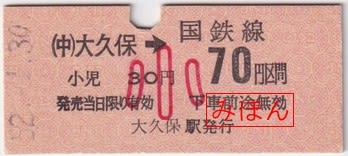

(中)大久保駅発行 70円区間ゆき片道乗車券

1977(昭和52)年1月に中央本線大久保駅で発行された、同駅から70(小児30)円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この券は当時、管理人が習い事で週1回ほど同駅まで通っていたのですが、通常は券売機で乗車券を購入していましたが、窓口でも硬券を発売していることを知って購入したものです。

大久保駅のように国鉄線に同名の駅が複数ある場合、発売する乗車券の頭に所属線名を示す文字が冠されており、同駅の場合は中央本線の「(中)」の文字が冠されていました。しかし、東京地区では近距離乗車券への所属線名符号は、有効区間内に同名の駅が存在しないことから省略されていることが多く、券売機券については「(中)」の文字は省略されていました。

再掲いたしますが、民間印刷券(旧新潟印刷場所管管内)では発行駅名にも所属線名を示す「(奥)」の文字が冠されていますが、中央本線の大久保駅の場合、発行駅名には所属線名を示す「(中)」の文字が冠されていませんでした。

(奥)大久保駅発行 200円区間ゆき 片道乗車券

1986(昭和61)年7月に奥羽本線大久保駅で発行された、同駅から200円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、国鉄末期に登場した民間印刷券になります。

民間印刷券はオフセット印刷方式が採られており、活版印刷で作成された券よりもスッキリとした感じを受けます。

奥羽本線の大久保駅は秋田県内の駅で、国鉄線には他に、中央本線と山陽本線にも同名の駅が存在するため、奥羽本線の駅であることを示す「(奥)」の文字が駅名の頭に冠されています。

尾久駅発行 120円区間ゆき片道乗車券

1984(昭和59)年3月に、東北本線尾久駅で発行された、同駅から120円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅はさほど混雑のある駅ではなく、券売機も設備されている駅ではありますが、窓口の券箱には120円区間ゆきの硬券が設備されており、特に発売制限があるわけでもなく、お願いすれば普通に出してもらうことができました。

恐らくは券売機故障時の非常用として設備されていたものと思われますが、東京都区内の駅で、近距離用の硬券を常時発売している珍しい駅でした。

この当時では池袋駅が日常的に硬券の近距離券を発売している駅としての例がありましたが、日常的に硬券を発売してはいないものの、お願いすれば発売してもらえた駅としては、同駅の他、原宿駅の本屋口が挙げられます。

〇社 高田馬場駅発行 800円区間ゆき 片道乗車券

前回エントリーで「〇社」高田馬場駅で発行された590円区間ゆきの大人・小児用の片道乗車券をご紹介いたしました。

同窓口では100kmまでの国鉄近郊区間についての乗車券を扱っており、当時は51km以上の区間については地図式券になっておりました。

1984(昭和59)年12月に発行された、同駅から800円区間ゆき小児専用券(400円)です。桃色こくてつ地紋のB型地図式小児専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

東京印刷場管内では、51km以上の区間については地図式もしくは相互式が使用されることになっており、着駅が複数ある区間については地図式が多く採用されていました。

東京印刷場の地図式券は発行駅名が表面に記載されていますが、少々見づらいですが、「〇社」の窓口で発券されたものであっても発行駅名の頭に「〇社」の符号は付けられていませんでした。そのほか、窓口番号が分けられていて、頭に「〇A」「〇B」などの符号が付けられている場合でも、符号が付けられることはありませんでした。

これは、表面の印刷は一つの印版になっていたため、いちいち発行駅名の表記を窓口ごとに変えて表記することはしなかったようです。

裏面です。券番と「表面区間の1駅ゆき」「発売当日限り有効 下車前途無効」の注意書きと文言が記載されていますが、その下に「〇社」の符号だけが記載されています。窓口番号についても同じように、この部分に独立して記載されています。

これは地図式券の場合、表面に印刷工程上、符号や窓口番号が印刷できないための措置と思われます。

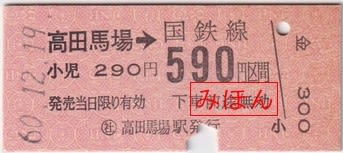

〇社 高田馬場駅発行 590円区間ゆき 片道乗車券

前々回エントリーで「〇社」高田馬場駅で発行された180円区間ゆきの片道乗車券をご紹介いたしました。

ここで、

> 乗換改札口では双方での精算事務の煩雑さの解消と、発券する際の手数を減らすためと思われますが、

> 大人専用券が用いられており・・・

とご紹介いたしましたが、ちょっと高額な券になりますと、小児専用券は設備されているものの、大人・小児用券で設備されている口座もありましたので、ご紹介いたしたいと思います。

1985(昭和60)年12月に「〇社」高田馬場駅で発行された590円区間ゆきの片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

590円区間の小児運賃は290円になりますが、同窓口には小児専用の290円券も設備されており、小児用として発売する際には小児専用券が使用されておりました。

なぜ、この口座が小児専用券が設備されているのにもかかわらず、大人・小児用券として設備されているのか、窓口が空いていた時に窓口氏にお尋ねしたところ、高額券は当然山手線内着のような少額券と比較すれば発売枚数が少ないわけですが、小児用として発売するとなると殊更発売枚数が少なくなるために、小児専用券は請求枚数が100枚単位と少なくなっており、万一欠札になってしまった場合でも、大人・小児用券の断片を切断することで対応できるから、とのことでした。

納得の理由ではありますが、もう少し高額になりますと地図式券になるため、また大人専用券が設備されるという皮肉なことになっていました。

〇社 高田馬場駅発行 180円区間ゆき 片道乗車券

1984(昭和59)年6月に、西武線との乗換改札口にあります「〇社」窓口で発行された、同駅から180円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものです。

当時、国鉄では、私鉄との乗換改札口にはたいてい社線の精算所を兼ねた国鉄の出札窓口が置かれていて、その運用は私鉄側に委ねられているパターンが多く存在しました。

東京山手線内でも、西武鉄道に委託されていた高田馬場駅の他、新宿駅(小田急電鉄)、目黒駅(東京急行電鉄)、品川駅(京浜急行電鉄)、浜松町駅(東京モノレール)、日暮里駅(京成電鉄)、西日暮里駅(営団地下鉄)、市ヶ谷駅(営団地下鉄)などが挙げられます。山手線の外になりますと、馬喰町駅、国分寺駅、横浜駅、藤沢駅などが挙げられるかと思います。(全国的にはまだありますが…)

これらの駅では発売できる区間に制限があって、長距離券を扱っているところはなく、100kmまでの近距離きっぷに限られていたような気がします。そのため、長距離の乗車券を求める旅客に対しては、近距離乗車券を発売して目的地で精算するか、一旦改札外に出て国鉄の窓口に行くかの案内がなされていました。

ご紹介の券のように、乗換改札口では双方での精算事務の煩雑さの解消と、発券する際の手数を減らすためと思われますが、大人専用券が用いられており、東京印刷場で一度に大量に印刷する際に用いられた集中印刷方式が廃止された後も設備され続けていました。

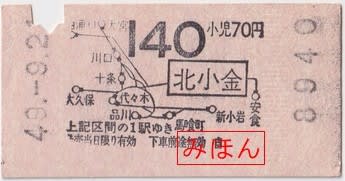

北小金駅発行 140円区間ゆき 片道乗車券

1974(昭和49)年9月に常磐線の北小金駅で発行された、140円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色こくてつKOKUTETSU自動発行機用特殊地紋券紙が使用されたA型地図式券売機券で、スミインク式のものになります。

御紹介の券は、管理人の父が仕事帰りに使用したもので、父は新宿から定期券があったので、この区間を購入して、そのまま持ち帰ったと言って貰ったものです。性格的に「キセル」をしなかったので、こういった高額券が結構残っていたりします。

当時は確か26km以上だったかと思いますが、近距離券売機券ではありますが、地図式が使用されており、このような券が一般的に発売されておりました。

ちなみに、現在では140円では初乗り運賃にも満たない額ですが、当時の140円は31~35km帯の運賃であり、現在の670円区間に相当します。

| « 前ページ | 次ページ » |