まほちゃん(小3):

月に2回か3回、ピアノに来ています。

毎週レッスンに来る人よりも レッスンスパンが広くなってしまうのですが、自分でちゃんと練習して、遅れないように進んでいます。

「たのしいピアノレッスン」、一人で練習してきた「みんなで遊びましょう」が即 合格になり、残っていた「アビニョンの橋の上で」を先生と一緒にやってみて これも出来上がり。

あとは、最後の「たまごとニワトリ」をやってきてね!ということで、来週はこのテキストも終わりそうだね。

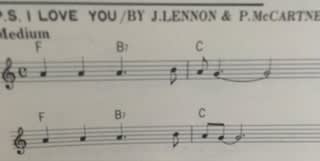

発表会の曲「鳥の人」、「夢をかなえてドラえもん」、どちらも、もう楽譜を見ないでメロディーを弾けるようになっていました。

なので、どちらも少しずつ、コードで伴奏をつける部分を増やしました。

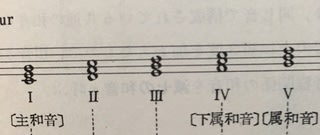

音の名前 ド、レ、ミ、ファ、ソ、を 英語の名前で言うと C、D、E、F、G 。

それぞれの音の上に、鍵盤1つ置きに3つの音を重ねると コードができます。

音の名前さえわかれば、自分で簡単にコードを見つけることができるのです。

まほちゃんに、音の並びと音名を教え、メジャーとマイナーのコードの響きを伝えました。

「どう? これでコードつけられそうかな?」

「うー…ん…」

できるかも、と言う気持ちと、いまいち自信なし、の気持ちがまざった返事

ま、そりゃそうだよね。

もしできそうだったら、わかるところだけでいいからやってみてね、と言っときました。

「まだ時間はいっぱいあるから、わかんなかったら無理しないでも、来週のレッスンで充分やれるからね」と言ったら、まほちゃんは安心したようににニッコリうなずきました。

まほちゃんは真面目だから、「宿題」と言ったら、大変でも無理しても、やってきてしまうと思うんです。

だから「無理しないように」も宿題の内容に含めてのミッションとしました。

「やってきてね」と言っておいても、忘れちゃう人もいるし、「無理しないでいいよ」と言ってもがんばってしまう人もいる。

みんな それぞれだね。

がんばり屋。

のんびり屋。

みんなの個性が、それぞれの音楽に生かされて、いい味が育ってくるといいなーと思ってるよー。

HP HIBARIピアノ教室

Facebook Hibari Music Lesson

Youtube HIBARI PIANO CLASS