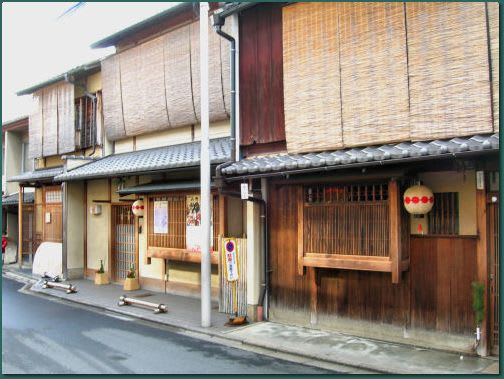

秋のモミジの時期には、賑わっていた山内も今では、静寂に包まれ静かな雰囲気の中、山内を歩みますと中門近くに芬陀院のご門が見えます・・

東福寺には、25寺院の塔頭が山内の彼方此方に建ち並んでいます・・

芬陀院(雪舟寺)

東福寺の塔頭で元享年間(1321~1324)に時の関白一条経通公が父の追善のために創建、開山は、定山祖禅、火災により一時衰退しましたが元禄年間(1688~1704)に一条兼輝により再建されました。

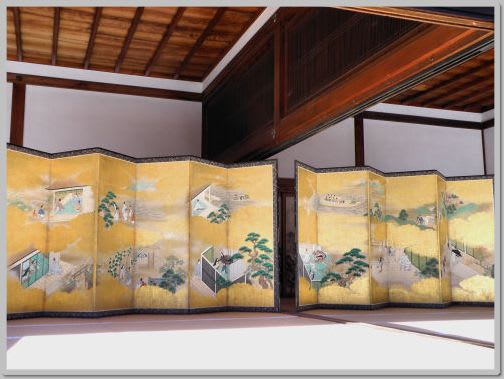

水墨画で有名な雪舟等揚禅師が東福寺へ参る時には必ず此方に身を寄せ、方丈の南庭は寛政年間(1460~66)雪舟作庭と言われています。

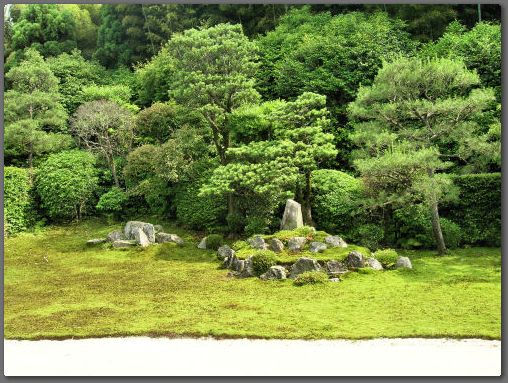

南庭・・鶴亀の庭、雪舟作庭と言われ、苔地の中に鶴島と亀島の石組が有るのが特徴・・鶴島は昭和十四年(1939)に復元されました。

東庭・・重森三玲作の枯山水庭園、書院の背後には、関白一条昭良好みの茶室「図南亭」が有ります。

建物・・元禄4年(1691)と宝暦年間(1751~1763)の二度火災に合い、桃園天皇の中宮恭礼門院の御殿の一棟を賜り移築、その後明治32年(1899)に改築されました( 冊子参照)

サムネイルにマウスを当てて下さい(タグはnon_nonさまにお借り致しました)

東福寺には、25寺院の塔頭が山内の彼方此方に建ち並んでいます・・

芬陀院(雪舟寺)

東福寺の塔頭で元享年間(1321~1324)に時の関白一条経通公が父の追善のために創建、開山は、定山祖禅、火災により一時衰退しましたが元禄年間(1688~1704)に一条兼輝により再建されました。

水墨画で有名な雪舟等揚禅師が東福寺へ参る時には必ず此方に身を寄せ、方丈の南庭は寛政年間(1460~66)雪舟作庭と言われています。

南庭・・鶴亀の庭、雪舟作庭と言われ、苔地の中に鶴島と亀島の石組が有るのが特徴・・鶴島は昭和十四年(1939)に復元されました。

東庭・・重森三玲作の枯山水庭園、書院の背後には、関白一条昭良好みの茶室「図南亭」が有ります。

建物・・元禄4年(1691)と宝暦年間(1751~1763)の二度火災に合い、桃園天皇の中宮恭礼門院の御殿の一棟を賜り移築、その後明治32年(1899)に改築されました( 冊子参照)

|

||||

| 綺麗に掃き清められた境内,門を入ると長い石畳が続きます・・ | ||||

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |