銀閣寺(慈照寺) 足利8代将軍善政が、祖父義満の北山殿(金閣)に倣って造営した 東山山荘を禅刹に改めた処、高さ5mも有る銀閣寺垣、 白砂を盛った銀砂灘と円錐形の向月台、其の奥に銀閣(国宝)見事な光景が広がります・・ 参道と銀閣寺垣・・ 白砂の参道の左右には、石垣その上に銀閣寺垣其の上には椿を中心とした生垣右側には椿二段の生垣が連なります・・ マウスオンの2枚目には、松の枝が降りかかる向こうに唐門が・・・唐門の向こうには銀沙灘(ぎんしゃだん)へ <  (マウスオンで2枚の画像を・・) 観音殿(銀閣)「国宝」と閣上の鳳凰・・ 閣上にある青銅の鳳凰は東面し、観音菩薩を祀る銀閣を絶えず守り続けています <  (マウスオンで2枚の画像を・・) 向月台と段形の広々とした銀沙灘には縁取りが有り 表面には太い線で力強い砂紋画描かれています。 花頭窓から見る展望所麓の紅葉・・ 東球堂(国宝)・・内部に阿弥陀仏と義政像を安置されています

(サムネイルにマウスオンを・・) 展望所からの眺め・・

(サムネイルにマウスを・・タグはnon_nonさまにお借り致しました。有難うございます) 今年は随分遅れている紅葉ですが・・真っ赤に紅葉したモミジを見付けました。マウスオンでご覧下さい <  | ||||||||||||||||||||

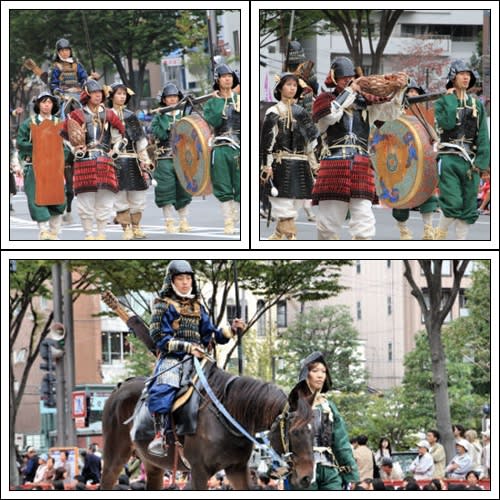

平安時代・・ 平安時代女人列 巴御前(木曽義仲の寵愛を受け、義仲没後尼と成ったと伝えられています)  常磐御前(源頼朝の婦人で、頼朝亡き後、三児を連れ六波羅へ名乗り出るところです。)  紫式部、清少納言、小野小町・・ 紫式部は、藤原宣孝の妻で源氏物語の作者。(女官の略装・・) 清少納言は、清原元輔の女で、枕草子の著者(正装・・) 小野小町(小野良貞の女で才色共に優れた人・)  横笛・・(建礼門院の雑仕女で滝口の武士斎藤時頼と恋に落ち嵯峨へ時頼を訪ね行く姿(左上の画像です) 和気広虫・・(和気清麻呂公の姉で慈悲深く多くの孤児を養育した人)(右上の画像です) 下方は輿に揺られ幾百済王明信・・  延暦武官行進列(延暦時代)大将にあたる者は、蝦夷大将軍坂上田村麻呂を擬したものだそうです  神幸列(おんさかき)を先頭に御鳳輩を中心とする神幸の本列 先の御鳳輩が孝明天皇、後の御鳳輩が桓武天皇で即ち御神祭が此の京都を御巡幸に成って 市民の安らかな様を親しくご覧に成るのであって、全各行列は、 此の御神祭におともをして行進するわけで本行列中、もっとも意義を持つ列です(冊子より参考)  列の締めくくりに花を添えて下さった綺麗な「白川女」さん達を・・  京都時代祭・・ 「明治維新から平安遷都まで「維新勤皇隊列」に始まり最終「神幸列」までの時代絵巻・・ 1100年の時代装束に身を包んだ約2千人の行列・・ 長々と拙い画像にお付き合頂きまして有難うございました。 |

楠公上洛列(室町時代)・・ 元弘3年、後醍醐天皇が壱岐から還幸された際、楠正成は 一族郎党を率いて鳳輦を兵庫に迎え、先駆として上洛しました。 その楠公一代を通じての盛事であった行列。 <  (↑ マウスオンで2枚の画像を・・)  中世女人列 (鎌倉時代) 大原女(洛北大原の女人は古来薪、炭等を頭にのせ 京の町に売りに出る風習が有りました。之は室町時代末期の大原女の姿です。 桂女(洛西桂は、古来桂包みと言って女性が髪を白い布で包み、 着物を短く着た装束で、主としてアユと飴を京の町に売り歩いたそうです  淀君・・(豊太閤の側室で(浅井長政の娘)  静御前・・(源義経の愛妾で白拍子でした。本列は白拍子の姿です。 藤原為家の室(阿仏尼)  城南流鏑馬列(鎌倉時代) 承久3年後鳥羽天皇は朝威回復をはかられ、城南離宮での流鏑馬に託して 近畿十余国の武士を召された。 此の列は狩装束の射手の武士を中心としたものを表しているそうです  藤原公郷参列(藤原時代) 平安中期後、藤原氏の盛時における文武両様の姿をあらわしたもの、 これは夏の文様、形式等いずれも当代のものによっています。  |