午後、暇が出来たのでお馴染みの甘楽・小幡に向かった。何時も気に

しながらも素通りしてしまっている小幡・町谷の「摩崖仏」の見学。

「摩崖仏」とは「磨崖仏」とも書き、丸彫りと違って自然の崖の岩肌に

そのまま彫んだ仏像の事だが、敦煌や破壊されたバーミヤンが思い

出される。

日本では山岳信仰の象徴のような感じだが、野の石仏群、道祖神、

庚申搭などに比べれば余り目立つ存在ではない。

かく申す爺イも県内36個所もあるのに群馬を代表する磨崖仏、

新里・三尊仏、沢入・寝釈迦、高山・観音像群、川場・三十四観音の

何れをも見た事が無く、スルス行人窟の線彫像のみが唯一の経験。

吉井から小幡の城下町を通過して織田七代の墓の数百㍍先の右折細道に

入る。目印は進行右側のこんな看板。

直ぐに雄川を渡ってもう一度右折して戻り加減に進むと長厳寺(12.49)。

一応は山支度で見学に出発。本堂右の竹垣のところにこんな看板。

「毘沙門天」「摩崖仏」「三十三観音」とある。

そう言えばこの寺の「毘沙門天」は「小幡七福神」の一つだっけ。

因みに群馬には「上州」「太田」「鏑川」「桐生」「館林」「邑楽」

「銅(わたらせ)」「小幡」の八つの七福神が伝えられている。

石段を少し登ると左手に「観音堂」と「毘沙門天堂」が見える。

毘沙門天堂の中を罰アタリにもパチリ、仏罰か? ガラス反射して

写りは悪い。

尚も石段を登るが何となく雰囲気は十分。

やがて分岐、ここは左折するが右の道はハイキングコースの帰り道。

少し登った左足下に可愛いというか、単純というか? 石仏一つ、

だがこんなのを見に来たわけではない。

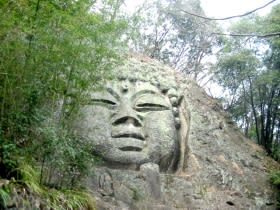

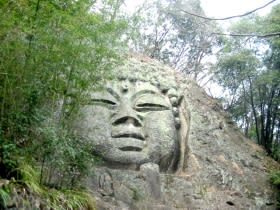

その先の広場にあったのは巨大な「仏頭磨崖」、(10mx8m)の

大きさは日本一とか。実に壮観、寝釈迦が大きいといっても3.7mに

過ぎないのだから。

広場には数体の丸彫仏像とこれは「カメ」? ちょっと顔付きが厳しい。

その隣のこれは「蛙」?

この「仏頭磨崖」の制作者は「吉田文吉」氏という福島の旅館のご主人で

彫刻家ではないとか。

観音像の並ぶこの通称「連石山レンセキ」に魅せられて寺に制作を申し出て

昭和54年から六年掛かりで完成したとの事。

さて、今度は山を一巡りして「磨崖蓮華座」の仏像を見に行く事にした。

「磨崖蓮華座」とは磨崖の仏像ではなく台石の蓮華部分のみが岩肌から

直接彫り込まれているもの。

この山の歴史は古く700年前頃から修験者の道場であり、行を終った

修験者が仏像を残したのが始まりとか言われている。

広場左手に写真では読み取れないが「六尺観音登山口」の道標があつて

石段が伸びている。

直ぐ脇に何やら怖い顔、若しかするとこれは仏像ではなく修験者の姿か?

石段の右手の岩肌には仏像が林立し始めるが、ポツンとした丸彫りもあるし

磨崖蓮華座と思われるもの、そうとも思われずに切り込みの上に台座ごと

置かれているもの、意外に新しいものが混在する。

おまけに同じデザインが多過ぎる。

後で住職に確めた所、次の事が判明した。

つまり、33観音とは過去の話で明治初期の「廃仏毀釈運動」の

被害にあって相当数が失われ10年ほど前に補充はしたが現存は23体、

その上に冨岡製糸所の建設のため、ここから岩石が大量に切り出され、

かっての霊山・観音山の趣きは破壊されたとの事。同じデザインの

由が判った。

更に登ると「瀧峨山」の「象の鼻」ほどではないが一寸した岩の

下を潜る。(13.19)

間も無く分岐、左・ダルマ岩、右・六尺観音。六尺とは早い話、

等身大の事。

ここが早くも中間点、右に行けば帰途になるので「連石山」の頂上方面へ。

乾ききった固いザラ場に落ち葉が堆積して滑り易く軽アイゼン装着。

大岩通過、振り返つて表示は無いがこれが「ダルマ岩」と決め込み。

山頂には何も無い。314m。これで終わりとは何とも味気ないので、

前方の山を観察。地形図を確めると多分三等三角点のある「千家山」だ。

大した距離ではないので里山縦走を試みる事にした(13.45)。

西南に向かって急降、やめてくれと言いたくなるほどの標高差。

鞍部から前面の林に突入で今度は急登。一コブ乗りきったところが

小さな踏み跡の四つ角、直進して今度は右からの稜線に乗りかえる。

稜線とは言いながらとんでも無い藪斜面に近い。やがて東西稜線に

到着(14.13)。

帰りの為にしっかりとマーク付け。

今度ははっきりした稜線を西へ進み、前面のトンガリコブは左から巻く。

最後は少々の急登で台地状の頂上着(14.25-14.39)。

桧林と常緑樹に囲まれて展望皆無。三角点が寂しくポツンと。

天蓋だけになったような石宮前で本日の爺イ。

休息の後、足跡の為にマークをつけて下山開始。

往路で付けた赤テープのお蔭で迷い易い雑木林の下りも難なくこなし、

あつという間に連石山帰着(15.02)。

再びさっきの分岐に戻って右に回ると広場着。ここに六尺観音。

頭の上に小さな像が沢山付いている。これくらいなら爺イも知っている

「十一面観音」だ。

道標に従ってハイキングコースを下っていくと、

「仏頭磨崖」の上を通過するが覗き見は危険で不可能。やがて道標で

仏頭との分岐、

ダラダラ下りで登山口に到着(15.25)。駐車場では梅が満開。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

しながらも素通りしてしまっている小幡・町谷の「摩崖仏」の見学。

「摩崖仏」とは「磨崖仏」とも書き、丸彫りと違って自然の崖の岩肌に

そのまま彫んだ仏像の事だが、敦煌や破壊されたバーミヤンが思い

出される。

日本では山岳信仰の象徴のような感じだが、野の石仏群、道祖神、

庚申搭などに比べれば余り目立つ存在ではない。

かく申す爺イも県内36個所もあるのに群馬を代表する磨崖仏、

新里・三尊仏、沢入・寝釈迦、高山・観音像群、川場・三十四観音の

何れをも見た事が無く、スルス行人窟の線彫像のみが唯一の経験。

吉井から小幡の城下町を通過して織田七代の墓の数百㍍先の右折細道に

入る。目印は進行右側のこんな看板。

直ぐに雄川を渡ってもう一度右折して戻り加減に進むと長厳寺(12.49)。

一応は山支度で見学に出発。本堂右の竹垣のところにこんな看板。

「毘沙門天」「摩崖仏」「三十三観音」とある。

そう言えばこの寺の「毘沙門天」は「小幡七福神」の一つだっけ。

因みに群馬には「上州」「太田」「鏑川」「桐生」「館林」「邑楽」

「銅(わたらせ)」「小幡」の八つの七福神が伝えられている。

石段を少し登ると左手に「観音堂」と「毘沙門天堂」が見える。

毘沙門天堂の中を罰アタリにもパチリ、仏罰か? ガラス反射して

写りは悪い。

尚も石段を登るが何となく雰囲気は十分。

やがて分岐、ここは左折するが右の道はハイキングコースの帰り道。

少し登った左足下に可愛いというか、単純というか? 石仏一つ、

だがこんなのを見に来たわけではない。

その先の広場にあったのは巨大な「仏頭磨崖」、(10mx8m)の

大きさは日本一とか。実に壮観、寝釈迦が大きいといっても3.7mに

過ぎないのだから。

広場には数体の丸彫仏像とこれは「カメ」? ちょっと顔付きが厳しい。

その隣のこれは「蛙」?

この「仏頭磨崖」の制作者は「吉田文吉」氏という福島の旅館のご主人で

彫刻家ではないとか。

観音像の並ぶこの通称「連石山レンセキ」に魅せられて寺に制作を申し出て

昭和54年から六年掛かりで完成したとの事。

さて、今度は山を一巡りして「磨崖蓮華座」の仏像を見に行く事にした。

「磨崖蓮華座」とは磨崖の仏像ではなく台石の蓮華部分のみが岩肌から

直接彫り込まれているもの。

この山の歴史は古く700年前頃から修験者の道場であり、行を終った

修験者が仏像を残したのが始まりとか言われている。

広場左手に写真では読み取れないが「六尺観音登山口」の道標があつて

石段が伸びている。

直ぐ脇に何やら怖い顔、若しかするとこれは仏像ではなく修験者の姿か?

石段の右手の岩肌には仏像が林立し始めるが、ポツンとした丸彫りもあるし

磨崖蓮華座と思われるもの、そうとも思われずに切り込みの上に台座ごと

置かれているもの、意外に新しいものが混在する。

おまけに同じデザインが多過ぎる。

後で住職に確めた所、次の事が判明した。

つまり、33観音とは過去の話で明治初期の「廃仏毀釈運動」の

被害にあって相当数が失われ10年ほど前に補充はしたが現存は23体、

その上に冨岡製糸所の建設のため、ここから岩石が大量に切り出され、

かっての霊山・観音山の趣きは破壊されたとの事。同じデザインの

由が判った。

更に登ると「瀧峨山」の「象の鼻」ほどではないが一寸した岩の

下を潜る。(13.19)

間も無く分岐、左・ダルマ岩、右・六尺観音。六尺とは早い話、

等身大の事。

ここが早くも中間点、右に行けば帰途になるので「連石山」の頂上方面へ。

乾ききった固いザラ場に落ち葉が堆積して滑り易く軽アイゼン装着。

大岩通過、振り返つて表示は無いがこれが「ダルマ岩」と決め込み。

山頂には何も無い。314m。これで終わりとは何とも味気ないので、

前方の山を観察。地形図を確めると多分三等三角点のある「千家山」だ。

大した距離ではないので里山縦走を試みる事にした(13.45)。

西南に向かって急降、やめてくれと言いたくなるほどの標高差。

鞍部から前面の林に突入で今度は急登。一コブ乗りきったところが

小さな踏み跡の四つ角、直進して今度は右からの稜線に乗りかえる。

稜線とは言いながらとんでも無い藪斜面に近い。やがて東西稜線に

到着(14.13)。

帰りの為にしっかりとマーク付け。

今度ははっきりした稜線を西へ進み、前面のトンガリコブは左から巻く。

最後は少々の急登で台地状の頂上着(14.25-14.39)。

桧林と常緑樹に囲まれて展望皆無。三角点が寂しくポツンと。

天蓋だけになったような石宮前で本日の爺イ。

休息の後、足跡の為にマークをつけて下山開始。

往路で付けた赤テープのお蔭で迷い易い雑木林の下りも難なくこなし、

あつという間に連石山帰着(15.02)。

再びさっきの分岐に戻って右に回ると広場着。ここに六尺観音。

頭の上に小さな像が沢山付いている。これくらいなら爺イも知っている

「十一面観音」だ。

道標に従ってハイキングコースを下っていくと、

「仏頭磨崖」の上を通過するが覗き見は危険で不可能。やがて道標で

仏頭との分岐、

ダラダラ下りで登山口に到着(15.25)。駐車場では梅が満開。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます