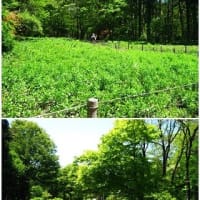

明日から又雨模様、桜花もいよいよ終盤に掛りそうなので

観音山へ最後の花見を兼ねて散策。

まだまだ桜が満開に見える護国神社横から山道に入って標高差130mほどの

蛇行道を走行し「野鳥の森」の少し先で初詣の時と同じ要領で石垣に

寄せて路傍駐車。

この観音山、白衣(びゃくえ)観音や洞窟観音があるから観音山と言うのでは

なく西暦808年の創建と伝わる清水観音寺があるからと云う事。

石垣に挟まれた狭い裏参道を僅かに中に入ると右に水道設備への

幅広舗装路、塀に沿って時計回りに進むと小広場に

「井上翁頌徳碑」という巨大角柱石碑が一基。三方の面に、

井上保三郎の事跡が漢文でびっしりと刻まれているもので

建設者は1936年に当時の全国最年少で高崎市長に当選した

久保田宗太郎。1941年建設で井上保三郎が亡くなってから

三年後の慈眼院が高野山から移転された年。

今度は左の小山の山頂に繋がるやや崩れた石段を登って頂上の

狭い平地に着くが東屋付近に「桜松苑」との石碑がある。

この桜松苑は高崎市発展の為に貢献された櫻井伊兵衛・中曽根

松五郎両氏の功績を永く記念する為に両氏の名前から一字づつ

とって命名されて造られた石碑であり碑文揮毫は松五郎氏の

次男・中曽根康弘元総理。

その近くに同じく中曽根康弘揮毫の「志道の碑」があり

「偲 松田喬平先生」とあるが背面の説明面が鏡面仕上げで

光線の加減で周囲のものが映り込み判読不能だった。

広場の中心に建てられている巨大ブロンズ像は「燿進」と題する

晝間弘(1916-1984)作 の作品だが「躍進」ではなく「輝く」の

意味の「燿」であり作者名も昼間ではなく晝間なので間違い

易い。この像建設に尽力したのはかって「相場の神様」と言われた

山崎種二の次男で、山種証券社長、日本青年会議所会頭などを歴任し、

山種美術館館長でもあった山崎富治。

直ぐ脇に四等三角点(点名観音山 標高227.1m)と

東鉱標石。

爺イがこの東鉱標石を探しに来た2008年頃の三角点

マニア時代を思い出す。爺イブログ1884編中三角点関連68編。

そして京都在住の三角点研究家上西勝也氏を高崎に迎えて

前橋・高崎・伊香保の珍しい標石を案内した12日後の事も

忘れ難い。

東鉱標石とは戦中から1960年代まで石炭・亜炭の鉱山がこの

山塊で稼動していたので東京鉱山監督局(現「関東経済産業局資源

エネルギー環境部鉱業課」が鉱区の測量用に設置した今では

貴重な遺物。

山頂から降りて観音に向かうと一旦、「光音堂」の背面に

ぶつかるが正面からでは判らない六角の堂の様子がよくわかる。

これは1979年に聖観音菩薩座像を本尊とし、観音様の背後に

建立された六角堂。

境内中心に来ると高さ41mの巨大な「白衣観音像」。三十三観音の

一人に数えられる観音菩薩で僧が着る袈裟や法衣ではなく、

在家の着る白衣(びゃくえ)の姿。

建立の主旨は(1)1934年の陸軍特別大演習の際、天皇に

単独拝謁を許された栄誉の記念と報恩の為。(2)戊辰・日清・

日露戦役以来の本県出身並びに第十五連隊所属長野・埼玉

出身の殉国勇士の名前を台座に刻み、冥福を祈る為。

(3)建国の大義により国を護り、大観音を仰ぎ精神を高め思想を正しく

導く為。ーーとされている。

慈眼院白衣観音建設から5年後の1941年に高野山別格本山として

観音山に移転されたもので今の本堂は1986年に白衣大観音建立

50周年を記念して仮本堂から新たに建立されたもので本尊聖観音を

中心にして、千人の施主から奉納された千体観音像が安置されている

ので「高崎千体観音堂」とも云う。

本堂脇には1986年建立の「大師堂」があるが前年に関東八十八

カ所霊場の第一番札所に選定されたのを機に本堂内の弘法大師像を、

新たな大師堂内に奉祀したもの。

大師堂前の「虚空蔵菩薩像」は2001年の寄進。弘法大師と共に

「智慧のほとけさま」として、学業・合格成就の功徳が

得られるとされている。

本堂から観音像の裏手に回ると1979年落慶の「光音堂」

の正面に来るがここは慈眼院のご本尊・聖観世音菩薩の

座像が安置されていて願いごとを一つだけ叶えて下さる

というので、別名「一願観音」。

再び本堂前から一路堂方面に向かうと井上保三郎の銅像。

銅像は、もともと保三郎翁が経営していた「高崎板紙株式会社」の

社前に1922年からあったものだが。市に對する功績を永久に

記念するため、市に寄贈してもらいたいと申立によって

1940年に觀音山に移されたとの事。

その先の一路堂は定休日として閉鎖されていて入れなかったが

生涯に33,787本もの観音施画をはじめ数多くの書画を残した

高崎市出身の故馬場一路の未亡人の発願により1974年に建設され

遺墨が常時展覧されているそうだ。

一巡で見られた桜花光景。

高崎観音山

参考文献 「隠居の思ひつ記」

関連記事

https://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/d06c9c932c4a91c7b4bd9445de3ee020

https://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/89bbaaabbd2a6e75896be7d18b386aa7/?st=1

https://blog.goo.ne.jp/gooshowa4/e/d7a2fc499b1ee62a888e7d9c7e138fb7

観音山へ最後の花見を兼ねて散策。

まだまだ桜が満開に見える護国神社横から山道に入って標高差130mほどの

蛇行道を走行し「野鳥の森」の少し先で初詣の時と同じ要領で石垣に

寄せて路傍駐車。

この観音山、白衣(びゃくえ)観音や洞窟観音があるから観音山と言うのでは

なく西暦808年の創建と伝わる清水観音寺があるからと云う事。

石垣に挟まれた狭い裏参道を僅かに中に入ると右に水道設備への

幅広舗装路、塀に沿って時計回りに進むと小広場に

「井上翁頌徳碑」という巨大角柱石碑が一基。三方の面に、

井上保三郎の事跡が漢文でびっしりと刻まれているもので

建設者は1936年に当時の全国最年少で高崎市長に当選した

久保田宗太郎。1941年建設で井上保三郎が亡くなってから

三年後の慈眼院が高野山から移転された年。

今度は左の小山の山頂に繋がるやや崩れた石段を登って頂上の

狭い平地に着くが東屋付近に「桜松苑」との石碑がある。

この桜松苑は高崎市発展の為に貢献された櫻井伊兵衛・中曽根

松五郎両氏の功績を永く記念する為に両氏の名前から一字づつ

とって命名されて造られた石碑であり碑文揮毫は松五郎氏の

次男・中曽根康弘元総理。

その近くに同じく中曽根康弘揮毫の「志道の碑」があり

「偲 松田喬平先生」とあるが背面の説明面が鏡面仕上げで

光線の加減で周囲のものが映り込み判読不能だった。

広場の中心に建てられている巨大ブロンズ像は「燿進」と題する

晝間弘(1916-1984)作 の作品だが「躍進」ではなく「輝く」の

意味の「燿」であり作者名も昼間ではなく晝間なので間違い

易い。この像建設に尽力したのはかって「相場の神様」と言われた

山崎種二の次男で、山種証券社長、日本青年会議所会頭などを歴任し、

山種美術館館長でもあった山崎富治。

直ぐ脇に四等三角点(点名観音山 標高227.1m)と

東鉱標石。

爺イがこの東鉱標石を探しに来た2008年頃の三角点

マニア時代を思い出す。爺イブログ1884編中三角点関連68編。

そして京都在住の三角点研究家上西勝也氏を高崎に迎えて

前橋・高崎・伊香保の珍しい標石を案内した12日後の事も

忘れ難い。

東鉱標石とは戦中から1960年代まで石炭・亜炭の鉱山がこの

山塊で稼動していたので東京鉱山監督局(現「関東経済産業局資源

エネルギー環境部鉱業課」が鉱区の測量用に設置した今では

貴重な遺物。

山頂から降りて観音に向かうと一旦、「光音堂」の背面に

ぶつかるが正面からでは判らない六角の堂の様子がよくわかる。

これは1979年に聖観音菩薩座像を本尊とし、観音様の背後に

建立された六角堂。

境内中心に来ると高さ41mの巨大な「白衣観音像」。三十三観音の

一人に数えられる観音菩薩で僧が着る袈裟や法衣ではなく、

在家の着る白衣(びゃくえ)の姿。

建立の主旨は(1)1934年の陸軍特別大演習の際、天皇に

単独拝謁を許された栄誉の記念と報恩の為。(2)戊辰・日清・

日露戦役以来の本県出身並びに第十五連隊所属長野・埼玉

出身の殉国勇士の名前を台座に刻み、冥福を祈る為。

(3)建国の大義により国を護り、大観音を仰ぎ精神を高め思想を正しく

導く為。ーーとされている。

慈眼院白衣観音建設から5年後の1941年に高野山別格本山として

観音山に移転されたもので今の本堂は1986年に白衣大観音建立

50周年を記念して仮本堂から新たに建立されたもので本尊聖観音を

中心にして、千人の施主から奉納された千体観音像が安置されている

ので「高崎千体観音堂」とも云う。

本堂脇には1986年建立の「大師堂」があるが前年に関東八十八

カ所霊場の第一番札所に選定されたのを機に本堂内の弘法大師像を、

新たな大師堂内に奉祀したもの。

大師堂前の「虚空蔵菩薩像」は2001年の寄進。弘法大師と共に

「智慧のほとけさま」として、学業・合格成就の功徳が

得られるとされている。

本堂から観音像の裏手に回ると1979年落慶の「光音堂」

の正面に来るがここは慈眼院のご本尊・聖観世音菩薩の

座像が安置されていて願いごとを一つだけ叶えて下さる

というので、別名「一願観音」。

再び本堂前から一路堂方面に向かうと井上保三郎の銅像。

銅像は、もともと保三郎翁が経営していた「高崎板紙株式会社」の

社前に1922年からあったものだが。市に對する功績を永久に

記念するため、市に寄贈してもらいたいと申立によって

1940年に觀音山に移されたとの事。

その先の一路堂は定休日として閉鎖されていて入れなかったが

生涯に33,787本もの観音施画をはじめ数多くの書画を残した

高崎市出身の故馬場一路の未亡人の発願により1974年に建設され

遺墨が常時展覧されているそうだ。

一巡で見られた桜花光景。

高崎観音山

参考文献 「隠居の思ひつ記」

関連記事

https://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/d06c9c932c4a91c7b4bd9445de3ee020

https://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/89bbaaabbd2a6e75896be7d18b386aa7/?st=1

https://blog.goo.ne.jp/gooshowa4/e/d7a2fc499b1ee62a888e7d9c7e138fb7

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます