一昨年、時期を外してしまって失敗した長瀞・岩根山へつつじ見物。

今年は10日ほど早めた積りだったがそれでも再び遅すぎだったという

体たらく。現地で聞いたら4/2には満開になったとの事だった。

R-13で藤岡を南進、途中で「吉井・まちすい」の幹事役をやっている

wassyさんが経営する某大手コンビニ店に寄って買い物がてらにご挨拶。

長瀞までは諏訪信号でR-462と分かれてからも二つの峠越えなどで距離がある。

最初の峠は「杉ノ峠」、父不見山から生利に下る分岐の峠と同じ名前。

太駄でR-44に合流して出牛峠を越える。とは云っても実際の峠はここから北東0.5K

ほどの古い峠道にあるのだが。

この「出牛」は「ジュウシ」と読む。この難しい読みの元は島原の乱から逃げ延びた

隠れキリシタンがゼウスをもじって付けたとか、十字架をもじったとかの

言い伝えがあるそうだ。それと明治17年の秩父事件の時に、埼玉・群馬・長野などの

民衆数千人が負債の延納、雑税の減少などを求めて武装蜂起してこの出牛峠を越えて

児玉地方へ進軍して行った事で有名。

長い下りが終わると漸く「中野上」でR-140にぶつかるので直進、高砂橋は左折、

R-82にぶつかる「井戸」も左折。数百m先に右に入る細い林道風の道標。

数キロはあると思われる蛇行道はすれ違いに苦労する。特に今は伐採材の搬出が

行われているので大型車が来ると大変。途中に伐採材集積場があつた。

漸く、駐車場。車は数台のみ、見たところ花も少ないので遅すぎたと観念。でも

料金だけはしっかりと徴収される(9.40)。

取り敢えず、石段奥の岩根神社の社殿、創設は第十代崇神天皇の時という

神話の時代からの言い伝えとか。

その後、日本武尊が剣を奉じたとか、坂上田村麻呂が樫を植えたとの言い伝え。。

戦国時代には鉢形城の北条氏の庇護。

社殿は沢山の石像物に囲まれている。その中の最大はこの御嶽大神。

境内からつつじ園を見下ろす。全山つつじに埋まるとの宣伝とは程遠い。

周辺の集落は山に囲まれて盆地のよう。

こんな状態でも入園料は変わらず値引きもせずに定額徴収。

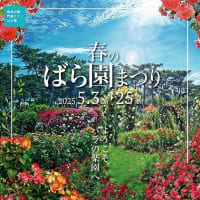

残り花の様子はこのデジブックで。

デジブック 『長瀞・岩根山つつじ園』

園の最高点に大山祇神社。神話の時代の道に迷った東征軍が

大山祇の使いの山犬に案内された故事から鬼門に建てられている。

余分な尾根散策を含めて一回りしてから下山して長瀞・宝登山に向かう(10.35)。

本音は時間潰しの為だが、未だこの山の頂上にある三角点にタッチしていないし

何れやろうとしている長瀞アルプスの山頂到着口と下山路も見ておきたいのだ。

シーズンはずれで閑散とした大駐車場も有料。

駐車場の左手に不動寺があるので一寸寄り道。入り口に「通り抜けの桜」の案内。

但し、今は殆どの木々の花は散っているが。

同じ表示の石碑もある。

ここには団体の観光客が散策している。見た所、ここが満開だったら見事な

桜並木だろう。

残っている桜を名札と共に。

肝心の不動寺を見てからロープウェイに向かう。

ロープウェイの運行は最盛期ではない今は一時間に一回。

相当な時間待ち。帰路は歩くので片道だけ。

いつの間にか満席の観光客を乗せてたつたの5分で山頂駅到着。展望場所からの

眺めは生憎の事に霞状態。ロープは南北ではなく完全に東から西。

直ぐに山頂に向かう。途中には梅百花園や蝋梅園もある斜面を登る。

僅かではあるが桜も残っていた。

僅かの距離で山頂・奥社の分岐。

奥の院に向かうと石段の上に立派な鳥居、こちらが表参道らしい。

奥の院は地味ながらそれなりの風格はある。

元の道に戻ってこの道標を確認して山頂へ。

直ぐに三角点発見。三等で点名・宝登山 497.12m N-36-05-35-24 E-139-05-29-83

立派な頂上標識もある(11.50)。

広い頂上台地には休憩ベンチが多く設置され丁度昼時の観光客が利用している。

北の突端に長瀞アルプスの山頂到達点があつた。何時の日かには此処を通過しよう。

此処からの展望、山に囲まれた秩父の地形が実感できる。軽食と休憩。

陽だまりのベンチで材料・道具を広げて昼飯準備の単独氏と雑談。

この方は埼玉の某登山クラブの会長さん、会員案内の下見で既にニ山を踏破して

来たと言う。良く山で出会う天狗様のような速歩の登山者はこんな人なのかな。

で、教えて貰った山岳。

父不見山

日本百名山・両神山 1724m

両神には行った事が無いと言ったらあすこは妙義の縦走が出来るくらいの

技量・体力が必要だぜーーと。暗に爺さんには無理だーと言っているんだろうが

aninecoさんのHPでその辺は十分弁えている。

会長さんと分かれて今度は下山路の体験に向かう(12.15)。一旦、山頂駅方面に下りて

動物園への道を辿る。僅かなツツジを見ながら進むと

下山口の道標、案内図に表参道とあるのはこのルートらしい。ロープの東北斜面を

蛇行していくが旋回角度が大きいので前進距離は中々稼げない(12.26)。

途中でもう一度動物園への分岐を過ぎると完全に幅広の林道風。

関東ふれあいの道の道標もあるし

丁目石と思われるものも。但しこの類はこれだけ。

分岐、右はロープウェイ駐車場へのルートらしいので長瀞駅の表示に従って左へ。

やがて宝登神社前を通過(13.03)。

もう周辺は新緑の季節に切り替わろうとしている模様。

あとは石畳目指してひたすら歩く。小さな蕎麦屋さんと間違えそうな長瀞駅通過。

みやげ物通りには可哀想なほど人の往来が少ない。

僅かの見物客に混じって石畳の上で休憩。

対岸の景観。

ライン下りの船が数隻繋がって下ってきた。こちら方面に向かって手を振ったり

何か叫んでいるが、どうも日本語ではなく中国語か台湾語らしい。

MVI_7983.AVI

やがて四隻揃って下船中、この団体さんが纏まってみやげ物店に繰り込んだので

俄かに商店街は活気付いた。外国人観光客様様だな。

こちらもロープウェイ駐車場に向かって長い道を急ぎ足だが僅かながら

登り傾斜なので楽ではない。到着は13.49。

帰路はこの鳥居を潜って渋滞もなく楽々走行で無事帰宅。

走行距離102K、13400歩のハイキングだつた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

今年は10日ほど早めた積りだったがそれでも再び遅すぎだったという

体たらく。現地で聞いたら4/2には満開になったとの事だった。

R-13で藤岡を南進、途中で「吉井・まちすい」の幹事役をやっている

wassyさんが経営する某大手コンビニ店に寄って買い物がてらにご挨拶。

長瀞までは諏訪信号でR-462と分かれてからも二つの峠越えなどで距離がある。

最初の峠は「杉ノ峠」、父不見山から生利に下る分岐の峠と同じ名前。

太駄でR-44に合流して出牛峠を越える。とは云っても実際の峠はここから北東0.5K

ほどの古い峠道にあるのだが。

この「出牛」は「ジュウシ」と読む。この難しい読みの元は島原の乱から逃げ延びた

隠れキリシタンがゼウスをもじって付けたとか、十字架をもじったとかの

言い伝えがあるそうだ。それと明治17年の秩父事件の時に、埼玉・群馬・長野などの

民衆数千人が負債の延納、雑税の減少などを求めて武装蜂起してこの出牛峠を越えて

児玉地方へ進軍して行った事で有名。

長い下りが終わると漸く「中野上」でR-140にぶつかるので直進、高砂橋は左折、

R-82にぶつかる「井戸」も左折。数百m先に右に入る細い林道風の道標。

数キロはあると思われる蛇行道はすれ違いに苦労する。特に今は伐採材の搬出が

行われているので大型車が来ると大変。途中に伐採材集積場があつた。

漸く、駐車場。車は数台のみ、見たところ花も少ないので遅すぎたと観念。でも

料金だけはしっかりと徴収される(9.40)。

取り敢えず、石段奥の岩根神社の社殿、創設は第十代崇神天皇の時という

神話の時代からの言い伝えとか。

その後、日本武尊が剣を奉じたとか、坂上田村麻呂が樫を植えたとの言い伝え。。

戦国時代には鉢形城の北条氏の庇護。

社殿は沢山の石像物に囲まれている。その中の最大はこの御嶽大神。

境内からつつじ園を見下ろす。全山つつじに埋まるとの宣伝とは程遠い。

周辺の集落は山に囲まれて盆地のよう。

こんな状態でも入園料は変わらず値引きもせずに定額徴収。

残り花の様子はこのデジブックで。

デジブック 『長瀞・岩根山つつじ園』

園の最高点に大山祇神社。神話の時代の道に迷った東征軍が

大山祇の使いの山犬に案内された故事から鬼門に建てられている。

余分な尾根散策を含めて一回りしてから下山して長瀞・宝登山に向かう(10.35)。

本音は時間潰しの為だが、未だこの山の頂上にある三角点にタッチしていないし

何れやろうとしている長瀞アルプスの山頂到着口と下山路も見ておきたいのだ。

シーズンはずれで閑散とした大駐車場も有料。

駐車場の左手に不動寺があるので一寸寄り道。入り口に「通り抜けの桜」の案内。

但し、今は殆どの木々の花は散っているが。

同じ表示の石碑もある。

ここには団体の観光客が散策している。見た所、ここが満開だったら見事な

桜並木だろう。

残っている桜を名札と共に。

肝心の不動寺を見てからロープウェイに向かう。

ロープウェイの運行は最盛期ではない今は一時間に一回。

相当な時間待ち。帰路は歩くので片道だけ。

いつの間にか満席の観光客を乗せてたつたの5分で山頂駅到着。展望場所からの

眺めは生憎の事に霞状態。ロープは南北ではなく完全に東から西。

直ぐに山頂に向かう。途中には梅百花園や蝋梅園もある斜面を登る。

僅かではあるが桜も残っていた。

僅かの距離で山頂・奥社の分岐。

奥の院に向かうと石段の上に立派な鳥居、こちらが表参道らしい。

奥の院は地味ながらそれなりの風格はある。

元の道に戻ってこの道標を確認して山頂へ。

直ぐに三角点発見。三等で点名・宝登山 497.12m N-36-05-35-24 E-139-05-29-83

立派な頂上標識もある(11.50)。

広い頂上台地には休憩ベンチが多く設置され丁度昼時の観光客が利用している。

北の突端に長瀞アルプスの山頂到達点があつた。何時の日かには此処を通過しよう。

此処からの展望、山に囲まれた秩父の地形が実感できる。軽食と休憩。

陽だまりのベンチで材料・道具を広げて昼飯準備の単独氏と雑談。

この方は埼玉の某登山クラブの会長さん、会員案内の下見で既にニ山を踏破して

来たと言う。良く山で出会う天狗様のような速歩の登山者はこんな人なのかな。

で、教えて貰った山岳。

父不見山

日本百名山・両神山 1724m

両神には行った事が無いと言ったらあすこは妙義の縦走が出来るくらいの

技量・体力が必要だぜーーと。暗に爺さんには無理だーと言っているんだろうが

aninecoさんのHPでその辺は十分弁えている。

会長さんと分かれて今度は下山路の体験に向かう(12.15)。一旦、山頂駅方面に下りて

動物園への道を辿る。僅かなツツジを見ながら進むと

下山口の道標、案内図に表参道とあるのはこのルートらしい。ロープの東北斜面を

蛇行していくが旋回角度が大きいので前進距離は中々稼げない(12.26)。

途中でもう一度動物園への分岐を過ぎると完全に幅広の林道風。

関東ふれあいの道の道標もあるし

丁目石と思われるものも。但しこの類はこれだけ。

分岐、右はロープウェイ駐車場へのルートらしいので長瀞駅の表示に従って左へ。

やがて宝登神社前を通過(13.03)。

もう周辺は新緑の季節に切り替わろうとしている模様。

あとは石畳目指してひたすら歩く。小さな蕎麦屋さんと間違えそうな長瀞駅通過。

みやげ物通りには可哀想なほど人の往来が少ない。

僅かの見物客に混じって石畳の上で休憩。

対岸の景観。

ライン下りの船が数隻繋がって下ってきた。こちら方面に向かって手を振ったり

何か叫んでいるが、どうも日本語ではなく中国語か台湾語らしい。

MVI_7983.AVI

やがて四隻揃って下船中、この団体さんが纏まってみやげ物店に繰り込んだので

俄かに商店街は活気付いた。外国人観光客様様だな。

こちらもロープウェイ駐車場に向かって長い道を急ぎ足だが僅かながら

登り傾斜なので楽ではない。到着は13.49。

帰路はこの鳥居を潜って渋滞もなく楽々走行で無事帰宅。

走行距離102K、13400歩のハイキングだつた。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

昨日は、ご来店いただき、まことにありがとうございました。

NET上でお知り合いになってから7年位が経過し、初めてのごご挨拶が出来て、良かったです。

写真に写っている「爺ィ様」の方がお若く見え、やや驚きました。(失礼)

ミツバツツジ、見頃でしたね。ミツバツツジと桜のコラボが綺麗でした。

お近くをお通りになる際は、またお立ち寄りください。(^_^)/

吉井近辺の登山関係ではお世話になりっぱなしだったので

お会いできて良かったです。

当方、傘寿を迎えたので無理をせず

マイペースでの山裾徘徊に精を出す積りです。

今後とも宜しく。