彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと

兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-

【季語と短歌:4月23日】

落ち椿 木戸あけ外は 粉糠雨 ![]()

高山 宇

🪄季語がまちまちだしシュール(俗語)に詠むが感じ方は自由。散

水を逃したが、スマホで「夜わか雨」とありシェリー(機械音声)

に礼をし翌朝を待つ。予想どうりの小雨、「木戸あけ」は「わかれ」「

別離」「人並や町並み通り、人情の接点」の比喩を表す。ここでは「

散水の手間が省けた」と「小糠」に繋げ詠嘆(己惚れ)し、野口雨

情を偲び、DXに塗れるシニカルな私生活・町内背景を俳句に留める。

📚

✳️ 保冷車が要らない魔法瓶技術で断熱器材の機能

日本通運はタイガー魔法瓶)、岐阜プラスチック工業と高性能保冷輸

送器材「プロテクトBOXサーマル」を開発。タイガー魔法瓶のステ

ンレス密封真空断熱パネルと、岐阜プラスチック工業の樹脂製ハニカ

ムパネルを複合し、断熱ユニットパネルを実現。これを器材に採用す

ることで冷凍、冷蔵輸送に必要な蓄冷材や蓄熱材が不要となり、輸送

時の電力使用量も削減する。2025年大阪・関西万博の輸送に活用

する。プロテクトBOXサーマルは、タイガー魔法瓶と岐阜プラスチ

ック工業の技術を複合した断熱ユニットパネルを活用することで、貨

物自体の温度で庫内温度を維持したまま輸送が可能。日本通運は輸送

単位をプロテクトBOXにし、ドライ貨物と保冷貨物の積み合わせ輸

送ができるようにした。これにより、保冷車両が不要となるため、輸

送時の電力使用量と二酸化炭素(CO2)排出量の削減にもつながる。

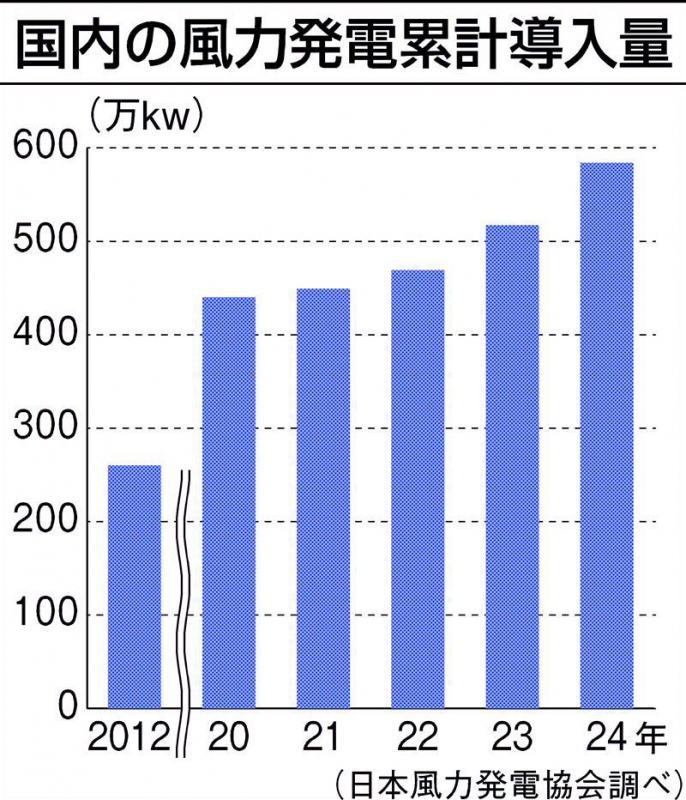

国内の風力発電累計導入量

✳️ 過去最大の導入量66万kW、「風力発電」

日本風力発電協会によると2024年に国内の追加された風力発電設

備は66万キロワット(120基)だった。単年での増加量としては

過去最大。また、24年末までの累計導入量は584万キロワット(

2720基)となり、再生可能エネルギーで発電した電気の固定価格

買い取り制度(FIT)が始まった12年末時点から2・2倍に拡大

した。24年は1年間で23カ所に合計70万キロワット(170基)

が新設された。ただ8カ所の4万キロワット(50基)が撤去された

ため、正味で66万キロワット増だった。拡大に貢献したのが、北海

道の石狩湾で稼働した洋上風力発電所。9万9900キロワットと日

本最大の洋上風力発電所となっている。また、陸上を含めた北海道全

体で45万キロワットが追加されるなど、全体の増加をけん引した。

24年の新規導入の風車をメーカー別で見ると独シーメンス製が46

%とトップ。米GEベルノバが34%、デンマーク・ベスタスが17

%で続き、海外製が独占した。23年度の発電量に占める風力発電の

割合は0・3%。太陽光発電の9・8%と大きな差がある。25年度

も洋上風力発電の新規稼働が控えており、少しは差が縮みそう。

✳️ 固体電解質の変化実測、東北大が成功

燃料電池などの固体電解質の反応中の応力変化を実測することに成功。

電解質が酸化還元され、体積が膨張収縮して歪む過程を測る。電解質

のひび割れ対策や故障対策が可能になる。装置の長寿命化や信頼性向

上につなげていく。

【成果及び背景】

水を電気分解する電解セルや燃料電池などの固体酸化物セルをX線残

留応力測定法で測る。2次元検出器を用いて測定時間を大幅に短縮し

た。市販のYSZ電解セルを観察すると、水素極層の酸化ニッケルが

還元されて収縮した。すると水素極層と積層されている電解質層の圧

縮応力が徐々に増大する様子が観察された。製品の多孔質構造によっ

て還元速度や応力変化速度が変わっていた。

酸化過程ではニッケルが酸化されて膨らむ。すると電解質には引張応

力がかかる。製品によって挙動が大きく異なるが、いずれも表面にひ

び割れが生じて応力が解放された。酸化還元反応中の様子をリアルタ

イム観察できると、安定して動作する作業条件を求められる。故障対

策の高度化につながる。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NE

DO)事業で実施した。

【展開】

SOC電解質の応力変化をリアルタイムでモニターする手法が確立され

れた。この技術は、健全なセルの作動条件を提案するための指針とし

て役立つことが期待されます。また、今回測定したガスによる酸化還

元過程だけでなく、発電モードや電解モードで電流を流した際の安全

な作動条件範囲を探索することにも有用であると考えられる。今後は、

これらの成果をもとに、SOCのより高性能で長寿命な運用を実現する

ための指針を提供する。

【用語説明】

注1. YSZ:イットリア安定化ジルコニア(Yttria-Stabilized Zirconia)

の略称。酸化物イオン(O2-)の伝導性を示す代表的な固体電解質。

SOC 電解質として実用化されている。

注2. グリーン水素:風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用し、

水を電気分解して作る水素。従来の水素は化石燃料を利用して作るた

め二酸化炭素(CO2)が生成される。CO2を大気中に排出する場合は

作った水素をグレー水素、生成したCO2を回収・貯蔵して他の産業に

利用する場合はブルー水素と呼ぶ。これらに対してグリーン水素は

産過程で CO2を排出しない。

注3. 固体酸化物セル(SOC:Solid Oxide Cell):固体酸化物を電解質

に用いる固体酸化物形燃料電池(SOFC:Solid Oxide Fuel Cell)と、

その逆作動で水蒸気の電気分解で水素を得る固体酸化物形電解セル(

SOEC:Solid Oxide Electrolysis Cell)の総称。SOFC は、家庭用燃料

電池システム エネファームTypeS として、2016 年に株式会社パナソ

ニックから販売された。

✳️ がんピンポイントで狙う「治療薬」効果分析所用時間40分の1

日本原子力研究開発機構と量子科学技術研究開発機構(QST)は

18日、ピンポイントでがんをねらう「α線がん治療薬」の治療効果

を決める装置を構築した。核反応から製薬、患者への投薬の各段階で

α線がん治療薬を迅速に分析する。従来法より分析時間が40分の1

となり、複数の装置を使わず1台で分析できる。同日から明昌機工(

が販売する。価格は1台450万円(消費税抜き)から。

α線を放出して、がん細胞を選択的に破壊する特性を持つ放射性元素

に注目。分離した化学形のα線のみを検出することで従来の約200

倍の感度で分析できる。複数の分析手法を使わず1台の装置で完結す

るため、被ばくリスクを抑えられる。装置の小型化も成功した。従来

はα線がん治療薬を作り、患者に投薬するまでの間に放射性元素を複

数回分析する必要があったが、時間と手間がかかるという課題があっ

た。

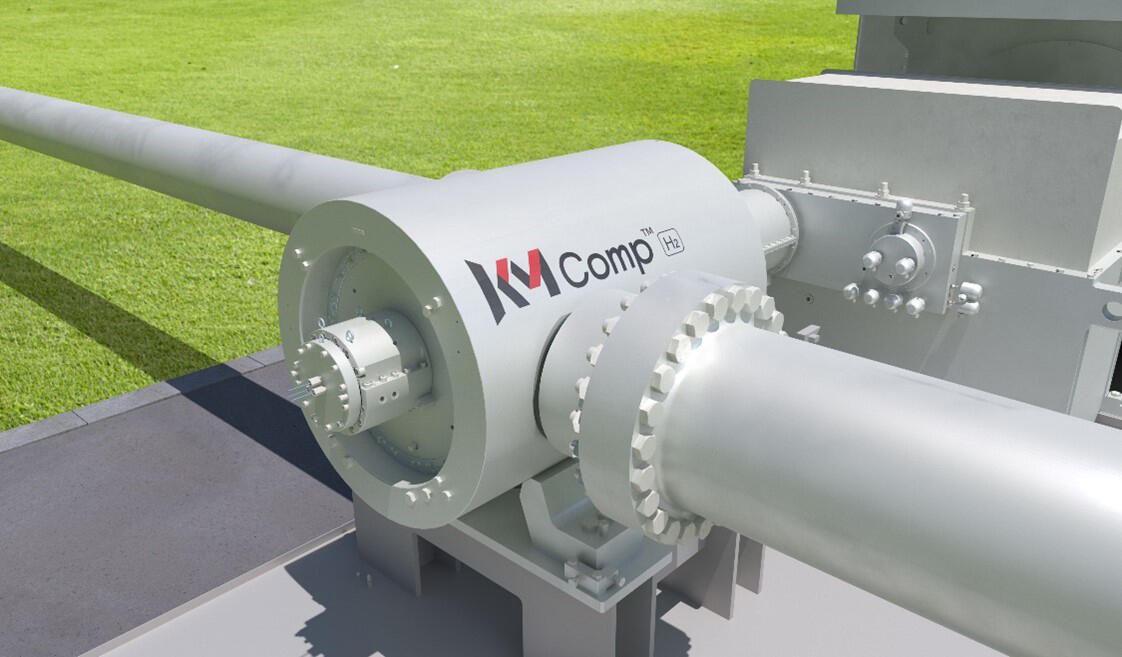

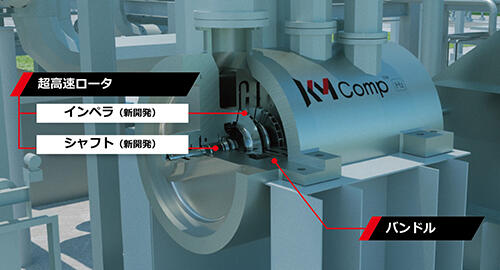

遠心式水素圧縮機「KM Comp-H₂」 実証設備全体図(完成イメージ)

✳️ 設置面積7分の1 川崎重工が世界初建設、液化プラ

ント向け遠心式水素圧縮機

川崎重工は、開発を進めている水素液化プラント向け遠心式水素圧縮

機「KM Comp-H₂」(以下、本装置)の実証設備建設を2025年2月10

日より播磨工場(兵庫県加古郡播磨町)において開始。本装置の開発・

実証は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(N

EDO)のグリーンイノベーション基金事業「水素液化機向け大型高効

率機器の開発」として実施するものです。このたび実証機の製造が完

了し、実証設備の建設に着手した。なお、本装置は水素液化プラント

向けとしては、世界初となる。今後は、2025年11月の竣工に向けて

建設を進め、竣工後は1年間にわたり実証運転を行う予定。本装置は、

液化水素の原料となる水素ガスを冷却するために使用する、冷却用水

素ガスを昇圧するプロセスを担います。水素の供給コストの低減のた

めには液化プロセスの効率化が重要であり、半世紀以上にわたり資源・

エネルギー分野で培ってきた圧縮機に関する豊富な実績・知見を活用し

て、より高効率の液化を実現する純度100%の水素向け大型遠心式水

素圧縮機の開発に取り組んでいる。本装置は、主要部品である新たな

インペラ(羽根車)の開発、大流量化に対応できる遠心式の採用など、

新たな技術革新を行うことで、従来技術による水素圧縮機と比較し、

「高効率、高昇圧、省フットプリント」という特長を実現。

✳️GHG排出量95%削減 アンモニア燃料船「魁」実証完了

商用利用を前提とした世界初のアンモニア燃料タグボート「魁(さき

がけ)」の実証航海が完了した。同船は日本郵船、IHI原動機が

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベ

ーション基金(GI基金)事業の公募採択を受け、日本海事協会の協

力を得て研究開発を行い、2024年8月に竣工。重油使用時と比較

して最大約95%の温室効果ガス(GHG)排出量削減を達成した。

今後も東京湾で曳船業務に従事し、アンモニア燃料船の開発、運航に

係る知見を蓄積していく。

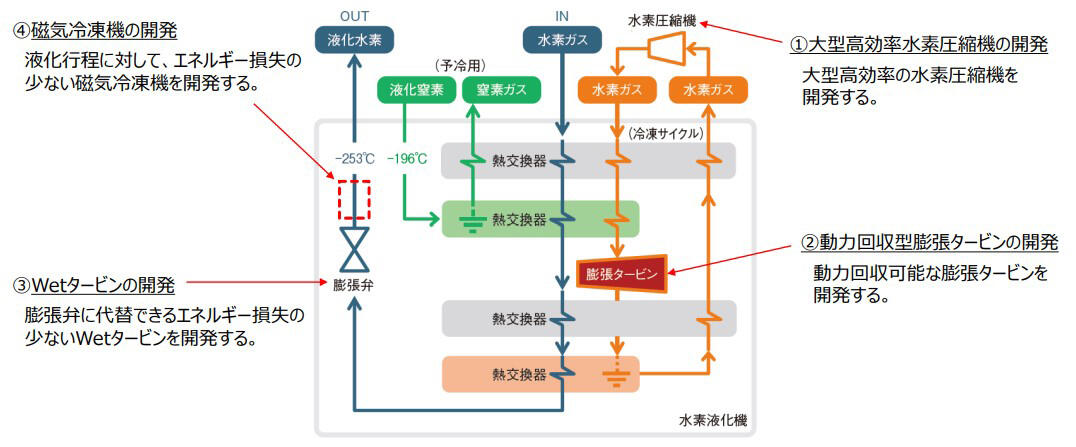

✳️ 水素液化圧縮プラント最新特許

1️⃣ 特開2024-94817 水素プラント 川崎重工業株式会社(請求前)

【要約】下図2のごとく、水素プラントHP1は、水素ガスを液化水

素に変換する第1液化機13Aおよび第2液化機13Bと、水素流路

として第1液化機13Aおよび第2液化機13Bがそれぞれ具備する

第1個別配管21Aおよび第2個別配管21Bと、第1個別配管21

Aおよび第2個別配管21Bの下流端を一つに合流させる合流部Cと、

合流部Cより下流の集合管22と、を含む合流配管20と、第1個別

配管21Aおよび第2個別配管21Bのそれぞれから分岐され、気相

または気液二相の水素流を取り出す第1分岐配管23Aおよび第2分

岐配管23Bと、を備える。複数の水素液化装置から各々液化水素を

取り出す個別配管を一つの集合管に集約する構成を備える水素プラン

トにおいて、前記集合管において液化水素と気体水素との混合を抑制

する。

図2、本開示の第1実施形態に係る水素プラントを示すシステム図

【符号の説明】13 液化機(水素液化装置)

13A、13B 第1液化機、第2液化機(水素液化装置) 2 輸送

配管 20 合流配管 21A、21B 第1個別配管、第2個別配管(

個別配管) 22 集合管 23A、23B 第1分岐配管、第2分岐配

管(分岐配管) 24 還流配管 25 再利用配管 31 冷却器 32

膨張弁 41、42、43、44 第1バルブ、第2バルブ、第3バル

ブ、第4バルブ(切り替え装置) 5 フラッシュタンク(回収タンク)

C 合流部 HP 水素プラント

【発明の効果】

本開示によれば、複数の水素液化装置から各々液化水素を取り出す

個別配管を一つの集合管に集約する構成を備える水素プラントにおい

て、前記集合管において液化水素と気体水素との混合を抑制できる。

図1、液化水素を生産する水素プラントの全体構成を簡略的に示すシ

ステム図

[水素プラントの全体構成]

まず、本開示の水素プラントの前提となる、複数台の水素液化装置を

備えるプラントの全体構成を説明する。図1は、液化水素を生産する

水素プラントHPの全体構成の一例を簡略的に示すシステム図である。

水素プラントHPは、原料水素ガスを液化して貯蔵し、貯蔵した液化

水素をキャリア15に荷役するプラントである。水素プラントHPは、

水素ガス供給源11、バッファタンク12、液化機13(水素液化装

置)および液化水素貯蔵タンク14を含み、これら要素が水素流路と

なる輸送配管2で接続されてなる。また、水素プラントHPで発生す

るBOGの回収系として、図1では簡略的にBOG供給源18を示し

ている。【0012】

水素ガス供給源11は、液化水素の原料となる水素ガスを生成する。

原料水素ガスの生成方法としては、メタン等の炭化水素から水蒸気改

質により水素ガスを生成する方法、水の電気分解によって水素ガスを

生成する方法を例示できる。バッファタンク12は、液化機13へ投

入する水素ガスの圧力変動の吸収のため、水素ガスを一時的に貯留す

る。バッファタンク12に対して、水素ガス供給源11およびBOG

供給源18から水素ガスが供給される。【0013】

液化機13は、水素ガスを液化水素に変換する水素液化装置であって、

バッファタンク12から導入される原料水素ガスを冷却および膨張さ

せて液化し、液化水素を生成する。図1では、液化水素の生産能力の

増強のため、3台の液化機13;第1液化機13A、第2液化機13

Bおよび第3液化機13Cが輸送配管2にパラレルに配置されている

例を示している。もちろん、2台の液化機または4台以上の液化機を

パラレルに輸送配管2へ接続しても良い。【0014】

第1液化機13A、第2液化機13Bおよび第3液化機13Cはそれ

ぞれ水素流路として、輸送配管2から並列に分岐された第1個別配管

21A、第2個別配管21Bおよび第3個別配管21Cを備えている。

これら個別配管21A、21B、21Cの下流端は、合流配管20に

より一つの配管に集約されている。合流配管20は、個別配管21A、

1B、21Cの下流端を一つに合流させる合流部Cと、合流部Cより

も下流側の集合管22とを含む。【0015】

液化水素貯蔵タンク14は、液化機13で生成された液化水素が導入

され、導入された液化水素を保冷しつつ貯蔵する。液化水素貯蔵タン

ク14は、図1に示すような球形、もしくは平底円筒形のタンクであ

る。液化水素貯蔵タンク14としては、液化水素の貯蔵空間を区画す

る内槽と、この内槽の外側に配置される外槽と、前記内槽と前記外槽

との間に配置される保冷層と、を含む多重殻タンクを例示できる。前

記内槽と前記外槽との間に中間槽を有する三重殻タンクを用いてもよ

い。【0016】

図1では、集合管22の下流側に、3基の液化水素貯蔵タンク14

;第1貯蔵タンク14A、第2貯蔵タンク14Bおよび第3貯蔵タン

ク14Cがパラレルに配置されている例を示している。これらタンク

の各上流側には、第1選択弁16A、第2選択弁16Bおよび第3選

択弁16Cがそれぞれ配置されている。3台の液化機13A~13C

で生産された液化水素は、選択弁16A、16B、16Cが適時開閉

されることで、3つの貯蔵タンク14A、14B、14Cに分配され、

貯蔵される。例えば、選択弁16A、16B、16Cのいずれか一つ

が「開」とされ、残りが「閉」とされることで、集合管22と貯蔵タ

ンク14A、14B、14Cのいずれか一基とが連通状態とされ、生

産された液化水素が送り込まれる。あるいは、選択弁16A、16B、

16Cのいずれか二つを「開」とする、もしくは全てを「開」として、

3つの貯蔵タンク14A、14B、14Cのうちの二基、もしくは三

基全てに同時に液化水素を送り込むようにしても良い。なお、液化水

素貯蔵タンク14は、大型の一基のタンクであっても良いし、4基以

上のタンクで構成されても良い。【0017】

これら貯蔵タンク14A、14B、14Cの各下流側の配管には、こ

れらタンク内に貯蔵された液化水素を送り出す第1ポンプ17A、第

2ポンプ17Bおよび第3ポンプ17Cがそれぞれ配置されている。

ポンプ17A、17B、17Cの稼働により、貯蔵タンク14A、14

B、14Cから液化水素がキャリア15へ払い出される。キャリア15

は、例えば受け入れ基地へ液化水素を搬送する水素運搬船やローリー

である。【0018】

BOG供給源18は、水素プラントHPで発生したBOGを集約し、

その再液化のためBOGをバッファタンク12へ供給する。液化水素

貯蔵タンク14で貯蔵中の液化水素の蒸発により発生するBOGや、

液化水素貯蔵タンク14からキャリア15への液化水素の荷役時に発

生するBOGを集約する機構が、BOG供給源18となる。【0019】

以上の通り構成された水素プラントHPでは、パラレルに設置された

第1液化機13A、第2液化機13Bおよび第3液化機13Cのうち、

いずれか1台または2台を通常運転しつつ、2台またはいずれか1台

を起動または停止する運用を行うことがある。例えば、液化水素の生

産量の調整のため液化機のパラレル運転台数を切り替える場合や、い

ずれかの液化機の修理もしくはメンテナンスを行う場合などである。

【0020】 この場合、起動または停止を行った液化機13A、13

B、13Cの個別配管21A、21B、21Cに、気相または気液二

相の水素流、つまり常温の水素ガスや、液化し切れていない気液二相

の水素流体が流れることがある。例えば、第1液化機13Aが休止状

態にあって、第2液化機13Bおよび第3液化機13Cが通常運転を

行っている状態を想定する。この状態から第1液化機13Aを起動す

ると、当該第1液化機13Aが内蔵する冷却系による原料水素ガスの

冷却が不十分なことに起因して、第1個別配管21Aには、起動当初

は常温の水素ガスが流れ、その後は気液二相の水素流体が流れる。こ

れらの水素流は、合流部Cから集合管22へ送られる。【0021】

他方で、通常運転を行っている第2液化機13Bの第2個別配管21

と、第3液化機13Cの第3個別配管21Cには、過冷却度を持った

液化水素が流れ、合流部Cから集合管22へ送られる。このため、集

合管22では、過冷却度を持った液化水素と水素ガスもしくは気液二

相の水素流体とが混合する。この場合、ハンマリングが発生し、集合

管22の振動、騒音ないしは損傷を生じさせることがある。【0022】

3台の液化機13A、13B、13Cが通常運転を行っている状態か

ら、第1液化機13Aだけを停止させる場合にも、同様の事象が生じ

る。第1液化機13Aを停止させると、当該第1液化機13Aの前記

冷却系が冷却能力を徐々に失うことにより、気液二相の水素流体もし

くは水素ガスが第1個別配管21Aを流れる。一方、第2個別配管21

および第3個別配管21Cには、過冷却度を持った液化水素が流れ続

ける。従って、集合管22では、過冷却度を持った液化水素と水素ガ

スもしくは気液二相の水素流体とが混合してしまう。個別配管21A、

21B、21Cに排気弁を取り付け、液化機13A、13B、13C

の起動または停止を行う場合に、気体水素を廃棄することも考えられ

る。しかし、液化機13の立ち上げもしくは立ち下げには数日を要す

ることもあり、監視負担や廃棄ロスが大きくなる。このような問題を

解決する本開示の実施形態を以下に示す。【0023】以下、省略

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水素ガスを液化水素に変換する複数の水素液化装置と、

水素流路として前記複数の水素液化装置のそれぞれが具備する個別配

管と、 各水素液化装置の前記個別配管の下流端を一つに合流させる

合流部と、前記合流部より下流の集合管と、を含む合流配管と、 前

記複数の個別配管のそれぞれから分岐され、気相または気液二相の水

素流を取り出す複数の分岐配管と、を備える水素プラント。

【請求項2】 請求項1に記載の水素プラントにおいて、 前記複数の

分岐配管の下流端に配置され、前記水素流を受け入れる回収タンクを

さらに備える、水素プラント。

【請求項3】 請求項2に記載の水素プラントにおいて、 前記回収タ

ンクは、受け入れた水素流の液体分を気化させる熱交換並びに減圧機

能を備える、水素プラント。

【請求項4】 請求項2または3に記載の水素プラントにおいて、 前

記回収タンクから水素ガスを前記水素液化装置の上流端に戻す還流配

管をさらに備える、水素プラント。

【請求項5】 請求項2または3に記載の水素プラントにおいて、 前

記回収タンクから水素ガスを、他の水素ガス利用設備へ導く再利用配

管をさらに備える、水素プラント。

【請求項6】 請求項1~3のいずれか1項に記載の水素プラントに

おいて、 前記水素液化装置内の前記個別配管における水素流の温度

に基づいて、前記水素液化装置の下流側の水素流の流動先を、前記集

合管または前記分岐配管のいずれかに切り替える切り替え装置をさら

に備える、水素プラント。

【請求項7】 請求項1~3のいずれか1項に記載の水素プラントに

おいて、 前記水素液化装置は、原料水素ガスを冷却する冷却器と、当

該冷却器で冷却された水素ガスを膨張させて液化する膨張弁と、を含

み、 前記分岐配管は、前記膨張弁の出口と前記合流部との間において

前記個別配管から分岐されている、水素プラント。

【請求項8】 請求項1~3のいずれか1項に記載の水素プラントに

おいて、 前記水素液化装置は、原料水素ガスを冷却する冷却器と、

当該冷却器で冷却された水素ガスを膨張させて液化する膨張弁と、を

含み、 前記分岐配管は、前記冷却器と前記膨張弁との間において前

記個別配管から分岐されている、水素プラント。

以下割愛

🪄プラント建設には関わった経験はあるものCAD設計じゃ初心者レ

ベルだが「プラント建設便覧」は読破しているので、何とか理解はで

きるが、Know-howは貧弱だ。まして、高圧はこれからだ(笑)。

『釜山港へ帰れ テレサ・テン Teresa Teng 鄧麗君』

『木戸をあけて~家出する少年がその母親に捧げる歌~小椋佳』

✳️ 持続的経済政策試論『未来国債⓷』

6章 何が何でも増税したい 「財務省のウソJ

財務省もびっくり!

恥の限界突破を果たした税金その名は「森林環境税」

森林環境税として、2024年6月からI人年額1000円がまた

取られる。

はっきりいってこれはけしからん話で、税理論からもまったく正当

化ができない。

こんなのがまかり通っているのは、変だ。

話は2019年の安倍政権のときにさかのぼる。

税制の話になると政権の首相ですら、あまり関与できない。自民党

のインナー(政策分野ごとにある調査会や部会にかかわる、一部の限

られた幹部たち)というのが、ものすごい力を持っているためであり、

そこに官僚が仕掛けていったのだ。

ただ、これまた財務省の策略かと思いきや、総務省がメインである。

意外かもしれないが、じつは税制調査会は総務省と財務省で回してお

り、何種類かある震災復興税のうち、所得税に0・21%引かれて払う

のは財務省の管轄。住民税は各自治体の話だが、国としてなにかを制

度にするときには、総務省の管轄となり地方税の扱いとなる。その住

民税に、震災復興税としてプラスして年額1000円を払っていたが、

期限が切れる。期限が切れるから今度は森林環境税として、国税とし

て国民に払ってもらおうと、総務省のやつらが考えたのである。

同じ1000円なら、わかりはしないだろうと思ったのだろうとい

うのは想像に難くない。

国税でとってもしょうがないから、総務省はそれをすぐに交付金で

各自治体に払うという。総務省からすると、今まで住民税として取っ

ていて地方自治体がやっていたことをそのままにして、自分のところ

=総務省を経由して払うというかたちで、恩を売るという話である。

悪の親玉財務省も真っ青の、あらゆる意味でひどい話が、どさくさ紛

れで通ってしまった。

地方としては、今まで住民税の1000円上乗せは、自分のところ

ですぐ使っていたのが、今度は森林環境税といっているため、何に使

っていいかわからない。

これは東京都ももらっているけど、今のところは使っていない自治

として積み上がっている。

森林の関係で使えといわれても、森林がないところもある。東京だ

と森林は多摩のほうに行かないとほぼないため、23区はお金をもらっ

ているだけになり、非常に変な税金であることは間違いない。

また、元々地方では森林税というのがあり、たとえば横浜市もとっ

ている。さらに神奈川県としても森林税をとっている。さらにこのた

びの森林環境税(国)。二重どころか三重で、もうわけがわからない

が、場所によってはほとんどないにもかかわらず、森林に対してめち

ゃくちゃ税金を払っているというわけだ。

じつは二重課税の典型として、市ではなく県で取ってるところは多

い。40県弱あったと思う。

総務省は応益税ど応能税を理解していない

そもそも国税としての森林環境税は、その名の通り森林のいろんな

保護とかそういうものを目的としているので、「応益税」(個人の便益

に応じて払う税)である。

応益税は、税の理論でいうと地方税のみ。「これこれをしますから、

メリットのある人は払ってください」という意昧なのだから、それは

そうである。

これを国税でやるのは、そこからして間違いなのである。

所得税が典型な例だが、国税は応能税(個人の支払い能力に応じて

払う税)であり、国税でこのような応益税を取っているのは、いまま

で間いたことがない。

さすがの財務省もかっこ悪すぎて、こんなことはいえないはずだ。

総務省のよくわかってないやつが、「いいこと思いついた!」とば

かりに得意気にいい出したのだと思われる。だから主犯は総務省。

ただ、一緒に税制改正大綱をやってるから、財務省は共犯である。

こんなの税理論から見ても、恥ずかしくていえないような話だが、税

金はとれるし財務省が主導したわけではないので、赤っ恥をかくのは

総務省。気がついていないフリをしているのかもしれない。

地方税として従来住民税でとっていたのを、国税に振り替えてやる

なんてどこからそんな発想が出てきたのだろうか。住民税だから住民

税の1000円上乗せが終わったら、それでおしまいというのが普通

だろう。

そこに総務省が知恵をつけたというか、悪知恵-いや、悪辣といっ

てもいい過ぎではない。話にならない。国税に振り替えた。でも、こ

ういうのは振り替えてはいけない。そもそも租税理論を完全に無視し

ている(無知なだけかもしれないが、それはそれでお粗末な限りであ

る)。振り替えてはいけないのに振り替え、総務省が使いきれないか

ら、地方自治体に交付金で返しているが、こんなのとんでもない税制

度だ。

あらゆる意味で、過去にも海外でもなかなか見当たらないほど、ひ

どい税金である。

財政論を勉強している大学生でも、国税は応能税で地方税は応益税

だとみんな知っている。教科書にも書いてある大前提だ。

租税理論をやっているときに、国税と地方税は何か違うのかといえ

ば、国の方は所得再分配みたいなことがあるから応能税で、地方は行

政サービスをたくさんするから、行政サービスに応じて税金を取らな

くてはならないから応益税というのは、地方財政の教科書の最初に出

てくる話だ。そのとき生徒から、森林環境税は国税なんですけど、ど

っちですか? と聞かれたらアウトだろう。これは授業が成立しない

くらいに、ひどい話だ。それなのに誰も指摘しない。要するに財務

省と総務省に忖度しているのだ。

恥ずかしいなんてものではない。世の中にはこういうひどい話があ

るのだ。

自分たちの欲に目がくらんで、税金の理論すら無視して国民から税

金という名目でお金を巻き上げる。詐欺まがいというか、本当にとん

でもない話である。

こんなやつらに、恥を知れといっても、なにも響かないからこんな

ことをしでかすのだろうが、厚顔無恥の極みであろうと、「とんでも

ない話だから変えろ」と強く声をあげていかないと道理がまったく立

だなくなる。

財政論をやている人は、瞳を抜かす

ただ、私の直感でいえば「総務省の話ですね」って、財務省は意外

に簡単に手を引いてしまうかもしれない。さすがにここまでデタラメ

だと、財務省の名誉にかかわる

ほどに恥ずかしい。

いくらなんでも、やっぱり財務省は結構ロジックを重視するところ

だから恥ずかしいとなる。ただ、もはや、恥ずかしさを通り越して、

ここまで厚顔だとむしろ別の意味で「すごい」と思ってしまいかねな

いのが、不思議でもある

恥の限界突破をした税金、森林環境税

普通に財政論やってる人が見たら、腰を抜かすような税金。何度で

もいうが財政論の講義で、最初に絶対習うのが国の方は応能税で地方

の方は応益税。

「先生、森林環境税は国税なんですけどどういうような税金ですか

?」と問いたらお

もしろい。みんなアワアワとなる。その代わり単位がもらえるかもら

えないかは私は知らない。

私であれば、こういういい質問した人にはもう優だ。「よく問いた!

よく問いた!」と。ただし一般には分からない。それは先生の性格

を見て質問するにしろ、考えてほしい。

7章「円安で儲かる」は世界の常識。でも財務省は動かない

金融緩和=円安に振り向ける政策

金融緩和策(152ページ)は、為替にも影響する。

結論からいえば、日銀が国債を買うと「円安」になるのだ。

はたして読者のなかに、為替がどうやって決まるかをちゃんと説明

できる人は、どれくらいいるだろうか。というのも、日本のマスコミ

が為替について説明する際には、ほとんどが「誰かの発言がきっかけ

で円安に動いた」程度であり、為替が決まるメカニズムにまで言及す

ることは少ないからだ。

エコノミストが出てきて解説する場合でも、せいぜい日米の金利が

こうなったから為替が動いた、などと説明するだけだ。

あたりまえの話だが、日本の経済は国内だけで回っているのではな

く、海外ともつながっている。国内で作ったモノを海外に輸出したり、

モノを海外から買ってきて国内で売ったりする。海外にはそれぞれの

国の経済があるため、その国で出回っている通貨と円を交換しなけれ

ば、海外との取引は成立しない。

そこでご存じ「為替」の登場である。よく聞く「円安ドル高」「円

高ドル安」といった話だが、わかっているようでわかっていない人が

多い。

そもそも為替レートがどのように決まるか、知っているだろうか。

これは非常に簡単な話だ。ドルと円で考えてみよう。

まず、為替レートは「二つの通貨の交換比率」で決まる。字面から

難しく感じるかもしれないが、要するにモノとお金を交換するのとま

ったく同じだ(142ページ)。

つまり、物価が決まる仕組みと同様に考えれば、為替も理解できるわ

けである。ドルの量と円の量のバランスによって、為替レートは決まる

のだ。

ここでふたたび出てくるのが、マネタリーベース(59ページ)であ

る。円のマネタリーベースに対してドルのマネタリーベースのほうが

多ければ、ドルの価値が下がって円が上がる。少ないほうの通貨の希

少性が高まるため、価値が高くなるといってもいいだろう。これは「

マネタリーアプローチ」と呼ばれ、国際金融では常識となっている考

え方である。

このように、交換比率で決まる為替レートは、長い目で見れば、じ

つは単純な計算で予測できる。

円とドルの為替レートなら、円のマネタリーベースをドルのマネタ

リーベースで割り算すれば、1ドルあたり何円くらいかがだいたいわ

かるのだ。今の割り算では、小さな変動のすべてをとらえることはで

きないが、長期的に見た場合、為替とは単にマネタリーベース同士の

割り算なのだ、ということは知っておいて損はない。

為替を複雑なものだと思っていたのなら、まるで冗談のように思え

るかもしれない。

しかしマネタリーベースと為替の運動性は、データ的に整合性がと

れていることなるのだ。

この項つづく

🪄著者の出版物はほぼ目を通しているので、いまのところ、目立っ

た疑義反論はなく全編読み通し再考する(後2,3日である)。

今日の言葉:

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』

![]()