地方の美術館は特別の企画がない平日にいくと、どこもガラガラでゆったりじっくり作品を見れる至福を味わうことができる。もともと集客なんて自分たち研究者の仕事とは毛頭考えていない学芸員にとっては天国であろう。だが、そうはいかなくなっている最近の厳しい財政事情がある。美術のことなんてまったく興味のない納税者にすれば、なぜこんなところ(とりわけチンプンカンプンで説明抜きでは成り立たない現代美術、説明すらできない抽象画など)に税金を投入するの、ということになる。

だからすべて出展交渉等お膳立てをして、協賛協力企業もはりつけて、マスコミ各社も両手をあげて応援します、何しろあの膨大な既存マーケットを持つディズニーアニメの世界ですから、子供たちはもちろん家族ともども熱心なファンが夏休みのこの時期に大挙押し寄せ成功間違いなしですよと、持ち込んだテレビ局に太鼓判を押されれば押しとどめる理由など誰にもないだろう。それでは美術館なのだから「アート」展示という観点は外さずにと抑制しつつ、さらにここで稼いだ分を地味な美術品収集や保存に使うと皮算用すれば、何かとうるさいだけのアート界の周辺にも立派な言い訳が立つというもの、と当然考えるに違いない。「鳩のごとく素直に、蛇のように賢く」というではないか。ポピュリズムの時代、取り澄ましたところと思われている芸術の殿堂も商売の論理をはずしては生きられない。

こんなことを暑い中ぐだぐだ妄想しながら、私もディズニー展の観客の一人となった。駐車場は平日に関わらずいっぱいで確かに子供づれの家族、そして若いカップルが多い。そっくりそのままディズニーランドの客層を持って来たといってよいだろう。確かに「ミッキーがいないよ!」と騒いでいる子供はいた。ちゃんと会場のはじめの方に初期のコンテやらアニメのプロトタイプとしてのミッキーは展示されていたのが、彼に言わせれば「これはミッキーではない」ということになる。監視員や受付の人までミッキーやミニーやグーフィーなぞディズニーキャラクターの着ぐるみをつけて、会場に流れるディズニー音楽(音楽が流れる美術館は初体験だ)に合わせて突然踊り出しでもしたら、彼も満足の笑顔を見せたかもしれない。若いカップルはカップルで、ディズニーそっちのけで「かわいいを連発する」お相手の気をひく男性が目についた。

かといっても、私自身そういう姿を気むづかしい顔をして見ていたわけではない。美術スノッブばかりでないそういう正直な反応が見れたことも含めて、なかなか勉強になりました、ということも多かったのである。

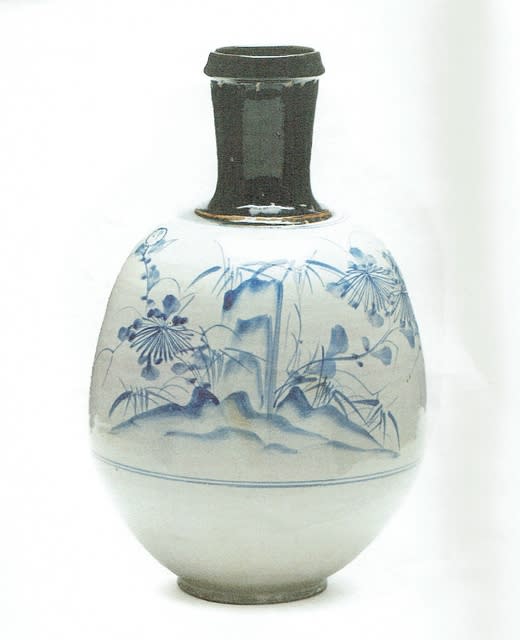

ディズニーのキャラクターが出来ていく初期の歴史を見ていくと、それらが、移民の子である才能溢れた画家たちの存在があって、彼らのうちに蓄積された西洋絵画の膨大な歴史的土壌から出てきたものということがよくわかった。「白雪姫」の7人の小人たちの下絵にはドーミエのカリカチュアの辛辣なタッチを明らかに感じる。近代以降の様々なジャンルの西洋絵画のみならず、中国移民の手になるものだが東洋の水墨画の影響すらも受けている(バンビ)。そして近代以降、子供の世界の発見とともに、主に英仏の子供向け出版文化の中で花開いた無数無名の膨大なイラストレーション(挿絵)作家の存在も背景としてあるのだろう。

立体的な背景に馴染んでキャラクターが動く。キャラクターのタッチと背景との有機的なつながりがこの自然さを実現している。日本漫画の浮世絵譲りの平面性と違って、彼らには遠近法の伝統と世界観が身体的に受け継がれているに違いない。しかし、画家とアニメの牧歌的な関係は続かない。ディズニーのキャラクターは、生産性をあげ産業として成立していく中で商業文化の象徴的なアイコンとなっていく。スタッフの集合写真が残されている。最後に掲げられた写真を見ると創成期の写真から比べると5倍ぐらいの人数となっているのが分かる。限られた個人の手によることの多かった制作スタジオは、数え切れない人が分業で請け負う工場となっていく。もはや個人の夢や思いでは成り立たなくなっていく過程がそこにはあったのだろう。

だがその中で絵は生命感を失いパターン化していく。技術革新があって初めの画家のタッチを残せるようになった。しかし、確立された集団による工程の中で、あの初期の無意識から出た夢のように柔らかいタッチは消えていかざるえない。セル画の一つ一つに乗せられた「思い」は薄れて、脳が作り出す、計算された、客観的な線や感情をことさらに呼び起こす強い色だけになっていく。それにデジタル技術の進化が拍車をかける。「美女と野獣」の稠密でやたらくっきりした背景とキャラクターの分離を見よ。どんなにストーリーが面白くても、身体の自然を離れ、脳内現実、バーチャルリアリティとなったアニメが好きになれない理由だ。

かってのアニメはなんと夢の世界であったことだろう。しかし、近代以降、絵画史の中で起こった脳内化(抽象からコンセプチュアルアートまで)と同じ道筋を、アニメションの歴史も産業社会のメカニズムに呑み込まれながら加速度的にたどっていく。キャラクターはパターン化し、子どもの頭にもときに商品を媒介する強力なアイコン(偶像)として植えつけられていく過程であった。

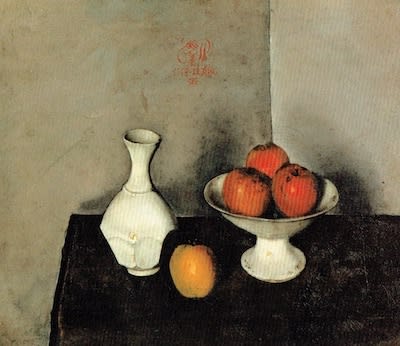

いつものように企画展を見終えた後は、常設展を見る。ほとんどの客はディズニー展だけで帰ってしまうので、室内はまったく閑散としていた。鑑賞者は2-3人しかいない。定期的に変わる展示品目は、たまたま評判の悪い「現代美術」であった。しかし、ここには大衆の欲望の喚起装置「エンタテーメント」でしかなくなったディズニーアニメには、存在すべくもない「美術」があった。ついには絵画というある時代までの西洋文化の中で成立した総合的な様式をバラバラに要素分解することでしか存立しえない現代美術ではある。美術の最先端を走っているというプライドと狭い業界でポストを得るための売名があるかもしれない。だからそこに人としての優劣はないが、美術の意味を問い続けている、個々の人間の声は聞こえてくるような気がして少しくホッとしている自分がいた。

ブログ主の運営するギャラリーshopはこちらです