続き。

馬渡さんの絵は、一つの重要な要素として、どこか予見的なものを漂わせてる。彼女がインスピレーションを受けて描いた様々なアイコンが、ビジュアル言語としてオートマチックに働いて、描かれた時に分からなかった意味を後に開示しているように思うからである。以下前作から最新作まで、その観点から私が気づいたことを述べておこう。深読みかもしれないが、一つの踏み込んだ解釈として寛容に受け止めて欲しい。近年は、絵というものが古来から持っていた役割、感性を魂と結びつけてある深度を持って働かせ、悟性によって形象化に導く作用が軽視されているように思う。

学校教育の弊害もあるのだろうが、絵が知的営為のみで作られる色と形の図式のようになってしまっている感がある。しかし、もともと絵にはそういうアンドレ・ブルトンが「魔術的」と呼ぶような働きがあるのである。シュルレアリズムのように大々的に対抗イデオロギーを振りかざすのはもはや時代錯誤だが、この魂の地底湖に届く表現手法を取り戻すことで、絵は今の限られた階層の人たちの好みや知的教養の枠組みを飛び出して、これまで無縁であるように思っていた大衆をも掴む表現を獲得でき、もっと面白いスリリングな豊かさ秘めた装置になると思う。そのためには彼女のような才能が必要だが。

東日本大震災の時もそうだが前年の2010年に展示会をしたとき、彼女にそれまでの作品には見られない奇妙なものが現れた。画面を横断する「子どもお化けたち」である。それらは糸の切れた凧のように画面を百鬼夜行のように横断していく。だんだんと行動をエスカレートさせ、疾走するクラシックカーに、箱乗りする暴走族のように絡み始めたかと思うと、何処へやらとフアフアと去っていく。見たときにはこの訳のわからないものは何だろう、と思った。しかし、それから数ヶ月たってあの未曾有の災害である。波に飲まれた無数の車、そしてそこで命を失ったたくさんの人たちを私たちは見ることになる。

浮遊する子どもお化け

そしてクラシックな車に結束されて。

さらに同時に、浮遊するお化けたちと一緒に不思議なチロリアンハットの男性が現れた。(面白いタイトル「頭だけ使うから寝不足になるのだ、目を閉じても思考は拡大して拡大して拡大してゆく 1-8トレーシングペーパー、油性水性ペン、クレヨン)この唐突に現れた奇妙なコスチュームの人物は、一体誰なのだろうと思っていたが、今コロナ禍の最中、世界の行く末を左右する台風の目となっているトランプ大統領を見て、ハタとそれが誰だったのか気づいた。帽子をとったらあの独特のヘアーが現れるかもしれない。この「なぞとき」にはおよそ10年かかった。

お化けたちはチロリアンハットの人物を目指して飛翔を続ける。

取れた首は無数の首に分裂して走り出した。

富士山を仰いで首とお化けの戯れ。

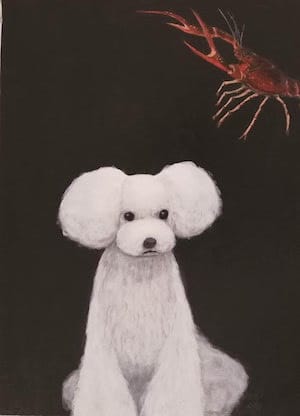

と思ってると、コロナの出現を予見しているような作品も現れた。2019年の新作展、彼女のメイン作品「VS」(キャンバス、油彩、1167×910mm)を見て欲しい。朝青龍を思わせる力士の前方足下には「アメリカザリガニ」(本人曰く)がハサミを広げたポーズで同方向にビーム光線を放ってる。これが出現したときも、これは何と思ったが、今回展示された3作品にもしっかり描かれていて、そうかザリガニはコロナの予兆だったかもしれないと思った。

その絵の一つ、タイトルは「対話の可能性」。ソファーに沈む人物(なぜか菅首相を思わせる)の目線の先には、ザリガニが宙に浮かんでいる。さらにもう一つの絵(「出現」)には、寒々とした冬の最中、路上に出現したザリガニを彼女の絵には珍しく眉間にシワを寄せて見つめる女性が現れる。人物に比べるとザリガニは小さい。しかし、その禍々しい赤の色彩、空中に浮かんだエイリアンのような存在が、今世間を騒がせ人々を理不尽な恐怖に陥れている目に見えないウィルスの形象化だとすると、実に的確なシンボル表現だと思う。

力士と一緒にビーム光線を発するザリガニ

エイリアンの唐突の出現を畏怖する少女と対峙する男。

6枚の絵葉書の下絵シリーズ。ネズミが主役なのはこの年の干支にちなんで。6シリーズは珍しくストーリー仕立てだ。お茶を運ぶネズミと女性。ドーナツやチーズの坂を登り、「右へ」「左へ」、そして最初に書いたように「折り返し点」にやってきた。ユーモア(エスプリという表現の方が合ってるかもしれない)、そしてほのかなペーソスをも感じる表現で、彼女の淡々とした人生行路を象徴的なストーリー仕立てにしたようだ。

今回のシリーズはエレメントがギリギリに絞られているので、天性のセンスとこれまで培ってきて技術的な洗練が集約的に現れている。単純な色と形の組み合わせで出来た世界は表現の引き締まった抽象画の小品を見ているようだ。制約がある身近な事象とクロスした広告宣伝的な表現(これらは某コーヒー豆店のカレンダー仕立てのポストカードの下絵として描かれた)と自由な魂の絵画表現との緊張関係から生まれたものだ。ロートレックやビアズレーなども置かれた商業環境だが、それが理解あるオーナーの存在もあって、彼女においては抑制ある良い方向に作用して来たと思う。