2021年8月31日、NHKテレビのBSプレミアムで「平泉 よみがえる黄金都市 ~奥州の

グローバルシティ 全貌に迫る~(2011年)の再放送の番組(プレミアムカフェ)を視聴しました。

この番組の中の写真を利用して中尊寺金色堂内の仏像群(国宝)について調べた

結果を書いていきます。特記していないものは全て上記番組からの出典です。

上の写真は中尊寺金色堂の堂内中壇上に安置されている諸像です。

中壇上には阿弥陀如来と両脇侍像(3体)、地蔵菩薩立像(6体)、二天王立像(2体)が安置。

天治元年(1124)8月20日建立の旨を記す棟木銘によれば、金色堂は藤原清衡とその正室等

一族により建立された。藤原清衡(大治3年〈1128〉没)の遺骸も中壇上に納められています。

次いで二代藤原基衡(保元2年〈1157〉頃に没)、三代藤原秀衡(文治3年〈1187〉没)の

各遺骸も両脇の左右壇に納められ、その上に同じ構成の諸像が置かれています。

11体×3の33体の仏像群は昭和31年(1956)6月28日に重要文化財に指定されています。

さらに、国宝には平成16年(2004)6月8日に指定されました。

上の写真は中央の須弥壇上、11対の仏像の頭上の天蓋

上の写真は中央の須弥壇上の阿弥陀三尊

ここで中尊寺金色堂の基本情報を書いておきます。

中尊寺金色堂の基本情報

住所: 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202 TEL: 0191-46-2211

宗派:天台宗 中尊寺開山:嘉祥3年(850)慈覚大師円仁

金色堂建立:藤原清衡により天治元年(1124)に建立

拝観時間:3月1日~11月3日 8:30~17:00 11月4日~2月28日 8:30~16:30

拝観料:大人800円、高校生500円、中学生300円、小学生200円 団体割引あり

公式サイト:金色堂について │ 中尊寺を知る │ 関山 中尊寺[岩手県平泉 天台宗東北大本山] (chusonji.or.jp)

上の写真は1965年建設の鉄筋コンクリート造の中尊寺金色堂の覆堂

上の写真は中尊寺金色堂の側面

上の写真は金色堂の正面/側面

上述の覆堂の中に金色堂がありガラスケースに納められて外気と遮断されている。

金色堂は奥州藤原氏の初代藤原清衡により建立された。棟木に天治元年(1124年)の年次と

共に「大檀散位藤原清衡」「女檀 安倍氏 清原氏 平氏」が物部清国を大工として建立した旨の

墨書があり、この年が建立年とされている。

金色堂内の仏像

阿弥陀三尊

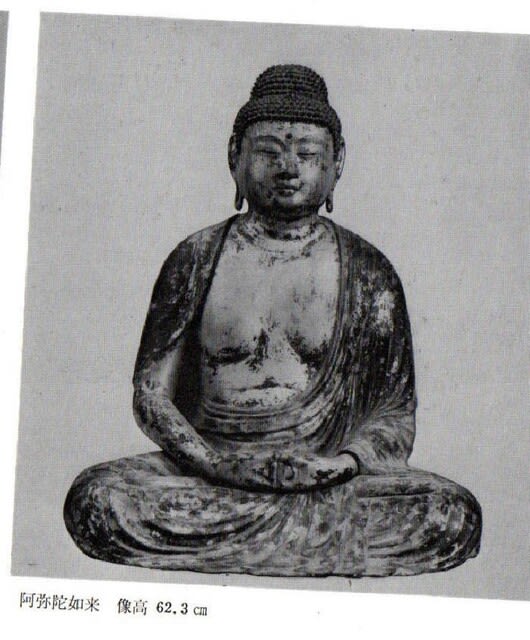

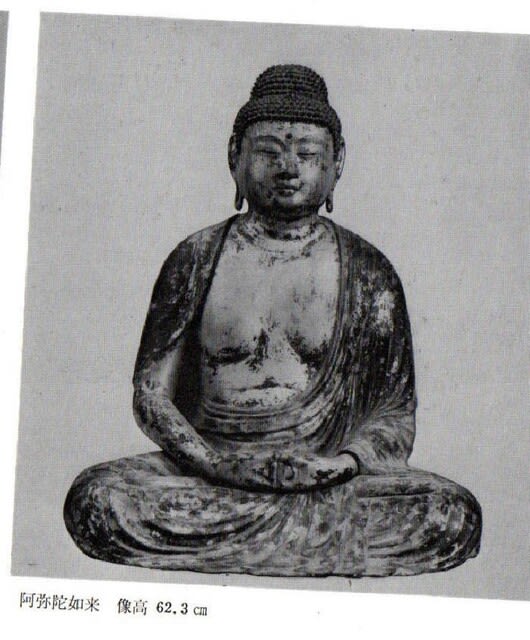

上の写真は中壇の阿弥陀三尊 中央が阿弥陀如来坐像 像高62.3cm。 右が観音菩薩立像

像高74.2cm。左が勢至菩薩立像 像高74.2cm

上の写真は阿弥陀如来坐像の拡大版

上の写真は阿弥陀如来坐像

出典:重要文化財2 彫刻Ⅱ 木造-如来Ⅱ、菩薩Ⅰ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page51

上の写真は観音菩薩立像

出典:重要文化財2 彫刻Ⅱ 木造-如来Ⅱ、菩薩Ⅰ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page51

上の写真は勢至菩薩坐像

出典:重要文化財2 彫刻Ⅱ 木造-如来Ⅱ、菩薩Ⅰ 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page51

六地蔵

上の3枚の写真は中央壇の6つの地蔵菩薩立像

二天王菩薩立像

上述の仏像群に関して文化庁の重要文化財データベースで記載の解説文の一部を引用紹介します。

堂の朽損に伴って諸像の安置位置に錯綜が生じ、さらに元文三年(一七三八)から一〇〇年余前に阿弥陀像が盗まれるという事態も出来している。この阿弥陀像が中壇安置のものだったと記す文献があるが、すでに安置位置に混乱があったのだから、現中壇阿弥陀像が盗難後に他から移されたものと解する必要はない。

左右壇どちらが基衡・秀衡の各所用かという問題とともに、諸像の本来の安置壇がどれかという議論は古くからあったが、近年の調査研究により構造の詳細がいっそうよく把握されるようになったことに伴い、作風分類の検討をも踏まえてより妥当な推論を行い得る段階になった。すなわち、法量が小さく印相も違う右壇阿弥陀像は他からの移入と考えられるので、それを除く三一体について観察すると、材質はヒノキ、ヒバ、カツラの三種とみられ、構造では割矧造、寄木造の両様があるが細部の異同も多少ある。そのなかで、中壇阿弥陀像が頭体正中で左右二材矧ぎ、左壇六地蔵像のうち一体がやはり左右二材矧ぎで残る五体は頭部を左右に割矧ぐという類似があり、また左壇阿弥陀像、右壇両脇侍像、中央壇六地蔵像のうち三体、中央壇二天王像がいずれもカツラ材という共通性がある。これに内刳りの仕方、雇衲の使用法、作風の違いなどを考慮して、三壇設立の年代差に対応させながら分類することも可能ではあるが、銘記等の確実な根拠がないのでより細かな同定はなお課題でもある。

現時点で作風分類を行えば次のようになろう。中壇阿弥陀三尊像は丸顔のほどよい肉付けで、一二世紀前半、中央の円派仏師による作風の反映がある。これを基準にすれば、左壇二天王像のゆったりとした構えは共通のものがあり、また正中矧ぎの構造を含む左壇六地蔵像は、面相にやや角張った感じのものがあるが相近いともいえよう。一方、左壇阿弥陀像の細面の顔は右壇両脇侍像と軌を一にし、中壇六地蔵像の小振りな丸顔も同趣といえよう。中壇二天王像は同様に頭部が小さく細身の像容で、体を大きく捻るという動勢が基衡没時ころにあったかという疑問も呈されるが、永暦元年(一一六〇)ころの作との説のある福島・願成寺(白水阿弥陀堂)二天王像に似ていることからすればこれも同じ壇安置だった可能性はある。残る左壇両脇侍像、右壇六地蔵像、右壇二天王像の太り気味の体格は平安時代最末期の様相を示すともいえる。

天蓋は中壇所用のものは総体透彫とし、左右壇所用のものは主要部浮彫(右壇分の一部透彫)、吹返し部透彫(左壇分は後補)とする相違変化は、時代の推移に伴うことをうかがわせる。

当時京都で行われていた貴顕の葬堂に倣ったとみられる金色堂に安置の諸像は、ほぼ三〇年おきとなる三代各没時の様式変遷をよく示すが、そのような彫刻史的意義もさることながら、中央様式の比較的直接的な影響とともに在地独自の作風を加えて、平安時代後期における地方文化のあり方の一典型を示している。右壇阿弥陀像は盗難に遭った像の代わりに置かれたものと推測されるので、別保存されている堂内諸像所用の光背台座残片とともに附【つけたり】とする。

奥州藤原氏の系図

上の写真は奥州藤原氏の系図です。

平安時代末期に奥州一帯(現在の東北地方)に勢力を振るった奥州藤原氏は、

初代清衡が中尊寺、二代基衡が毛越寺を造営した。そして三代秀衡が建立したのが

無量光院である。

出典:管野成寛監修、及川司編 平泉の文化史1「平泉を掘る 寺院庭園・柳之御所・平泉遺跡」Page144

奥州藤原三代のミイラ

日本で一番有名なミイラといえば中尊寺金色堂に安置されている藤原4代のミイラが

あげられます。これらのミイラは藤原清衡、基衡、秀衡のものがそれぞれ「中央壇」

「左壇」「右壇」の3つの須弥壇に納められ、泰衡の首級が参拝者から向かって左側に

位置する右壇に納められています。しかしこれらのミイラは正確には「ミイラ化した

遺体が納められている」という表現の方が正しいようです。現在までの調査でも

人工的にミイラとしたのか自然とミイラ化したのかはよく分かってないそうです。

浄土への信仰により火葬ではなく土葬に近いものとしたのか?

また泰衡の首級については寺伝などの資料から長い間泰衡の弟である忠衡の首とされて

いましたが、1950年に行われた調査の結果、顔に九箇所の刀傷があり額に晒首の釘跡が

あったことから藤原氏4代目泰衡の首であることが判明しました。

平泉周辺図

上の写真は平泉の周辺図です。関山と書かれている部分に中尊寺金色堂があります。

出典:管野成寛監修、及川司編 平泉の文化史1「平泉を掘る 寺院庭園・柳之御所・平泉遺跡」Page14

過去に書いた平泉関連のブログ

岩手県平泉町 無量光院跡へバーチャル訪問 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)