本日は岩手県平泉町にある無量光院跡をバーチャルで探訪したいと思います。

中尊寺へは訪問したことがありますが無量光院跡へは行ったことはありません。

「無量光院」(むりょうこういん)は奥州藤原氏の三代目・藤原秀衡(1122-1187)が

京都の平等院鳳凰堂を模して建立された寺院で、寺院跡に残る遺構として現在は

浄土式庭園の苑池が復元されています。

写真は特記の無いものは2021年8月31日の朝9時からNHKBSPで放送の中尊寺に関する番組によります。

上の写真は無量光院のCG像

上の2枚の写真は無量光院周辺の近遠景 北上川と書いてしまいましたが正しくは北上川の支流

藤原三代の栄華を感じることが出来る復原図です。

上の写真は背後に金鶏山を配した無量光院 CG像

wikipediaによれば

無量光院は、藤原秀衡が京都の平等院を模して建立した寺院であった。当時は平等院の規模をも上回る煌びやかな寺院であったが、度重なる火災で焼失し、今日では土塁や礎石が残るのみである。

寺院跡は「無量光院跡」として国の特別史跡に指定されている。2011年(平成23年)6月26日、「平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-」の構成資産の一つとして世界遺産に登録された。

沿革

平安時代末期に奥州一帯(現在の東北地方)に勢力を振るった奥州藤原氏は、初代清衡が中尊寺、二代基衡が毛越寺を造営した。そして三代秀衡が建立したのが無量光院である。無量光院は奥州藤原氏の本拠地平泉の中心部に位置し、『吾妻鏡』にも無量光院の近くに奥州藤原氏の政庁・平泉館があったと記載されている。

『吾妻鏡』文治5年9月17日(1189年10月28日)条によれば、無量光院は京都府宇治市の平等院を模して造られ、新御堂(にいみどう)と号した。新御堂とは毛越寺の新院の意味である。発掘調査の結果、四囲は東西約240メートル、南北約270メートル、面積約6.5ヘクタールと推定され、平等院よりも規模が大きかったと推定される。

本尊は平等院と同じ阿弥陀如来で、地形や建物の配置も平等院を模したとされるが、中堂前に瓦を敷き詰めている点と池に中島がある点が平等院とは異なる。本堂の規模は鳳凰堂とほぼ一致だが、翼廊の長さは一間分長い。建物は全体に東向きに作られ、敷地の西には金鶏山が位置していた。配置は庭園から見ると夕日が本堂の背後の金鶏山へと沈んでいくように設計されており、浄土思想を体現していた。

上の写真はGoogle地図で示された無量光院跡

所在地住所:岩手県西磐井郡平泉町平泉花立

上の写真はGoogleストリートビューによる復元された池

2012年(平成24年)より中島と池の復元・整備が進められている。

歴史書「吾妻鏡」

吾妻鏡の文治5年(1189)9月17日条の「寺塔己下注文」に無量光院跡は奥州藤原氏

三代藤原秀衡が宇治平等院を模して建立したことの他、、藤原氏の政庁「平泉館」との

位置関係が記されています。

藤原秀衡について

生誕 保安3年(1122年)?

死没 文治3年10月29日(1187年11月30日)

秀衡の財力は奥州名産の馬と金によって支えられ、豊富な財力を以て度々中央政界への貢金、貢馬、寺社への寄進などを行って評価を高めた。また陸奥守として下向した院近臣・藤原基成の娘と婚姻し、中央政界とも繋がりを持った

最後に発掘調査の概要を記載しておきます。

上の写真は無量光院跡の位置図です。出典:岩手県平泉町文化財調査報告書 第133集(2020)

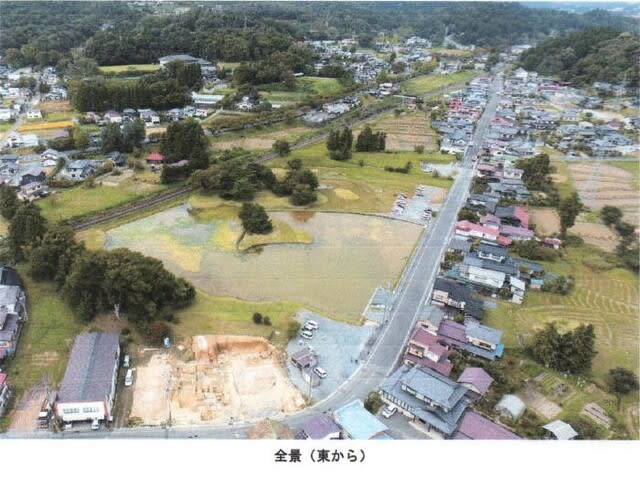

JR平泉駅から北西約500m、周辺には水田や住宅があり東北本線や県道で3分割されています。

規模は南北約320m、東西約240m

無量光院跡は、南側を除いた三方を土塁で囲まれ、その内側には梵字が池と呼ばれる池跡と

大中小3つの島(中島、東島、北小島)が設けられています。また西側は土塁の外側に沿って

堀が設けられており、現在でもその痕跡を見ることができる。

昭和27年(1952)、文化財保護委員会が調査した結果、本堂は正面5間側面4間で、

左右に桁行折れ曲り、延長9間梁間1間の翼廊が連繞し、中島には栗石が一面に敷設され、

三箇所に建物の存したことが明かにされ又苑池は本堂及び翼廊の前面に設けられて中島を

配し、しかもこの池は本堂翼廊の背後にも繞くことが認められ、堂宇庭園の規模が

宇治平等院に類似していることが立証された。

上記1952年の1次発掘調査から最近の46次発掘調査(2019年8月19日~11月1日)が実施

現在も発掘調査が続けられています。

上の写真は無量光院跡の全景 出典:岩手県平泉町文化財調査報告書 第133集(2020)

土が露出しているのが40次発掘調査の現場

主な出土品については下記の通り

・かわらけ ・中国産磁器 ・常滑、渥美の壺

・瓦、釘 ・羽口、鉄滓など鉄加工生産遺物 ・土師器 ・須恵器 ・土壁

上の写真は無量光院跡、金鶏山、36次発掘調査地点、柳之御所遺跡の位置関係図

出典:岩手県平泉町文化財調査報告書 第131集(2019)

関連サイト

平泉の文化遺産

https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/heritage

毛越寺