2021年11月25日、播磨町を散策してきました。東本荘の庄屋であった梅谷家の4代目当主

の梅谷七右衛門清政(1683-1762)の足跡を辿るというのが今回のメインテーマでありました。

本日はその第12回で野添大西の塞の神を写真紹介します。

塞の神は、村に悪い病気が入らないように村の境界に置かれた神様です。

過去の記事

第1回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その1 播磨小学校のクスノキ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

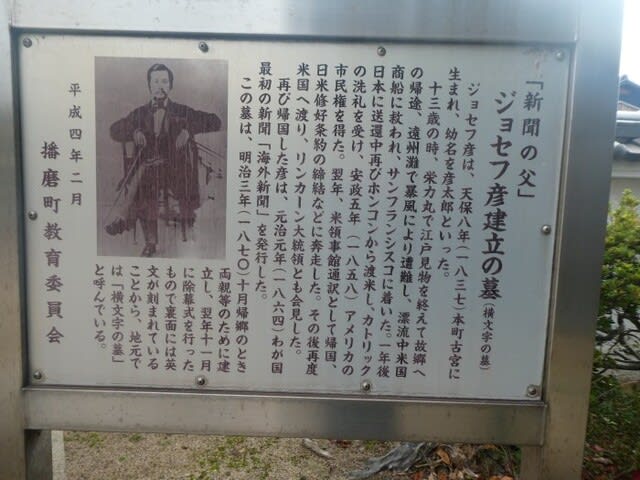

第2回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その2 新聞の父濱田彦蔵の碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その3 金泉寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その4 魚介類供養塔 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第5回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その5 妙智山 少林寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

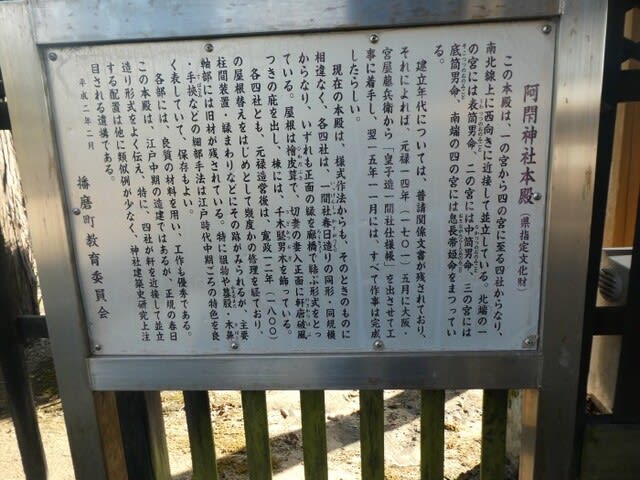

第6回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その6 阿閇神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第7回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その7 清澄稲荷神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第8回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その8 蓮花寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第9回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その9 大歳神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第10回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その10 上の池 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

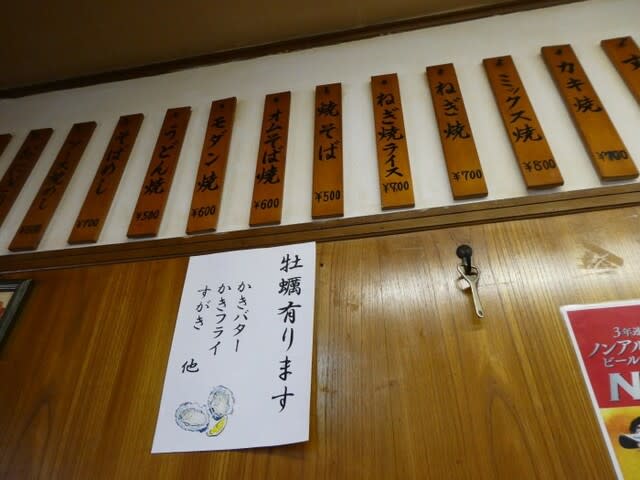

第11回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その11 お好み焼き夢工房でのランチ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の3枚の写真は野添大西の塞の神の近・中・遠景

良く管理されており大切にされていることが判ります。

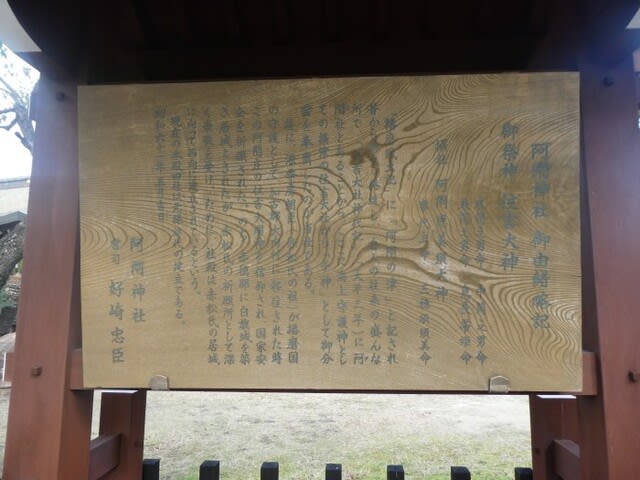

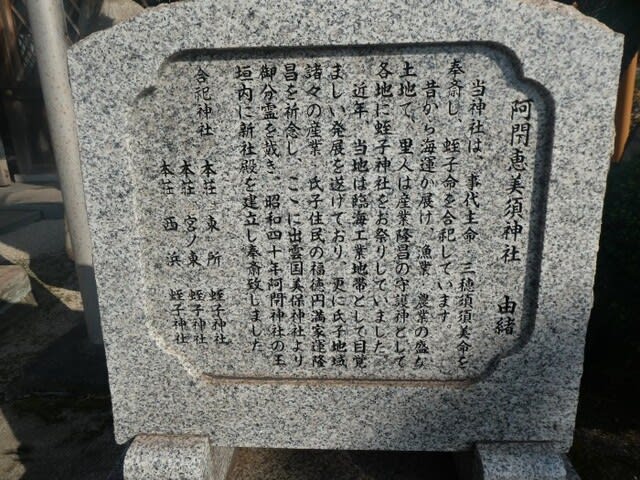

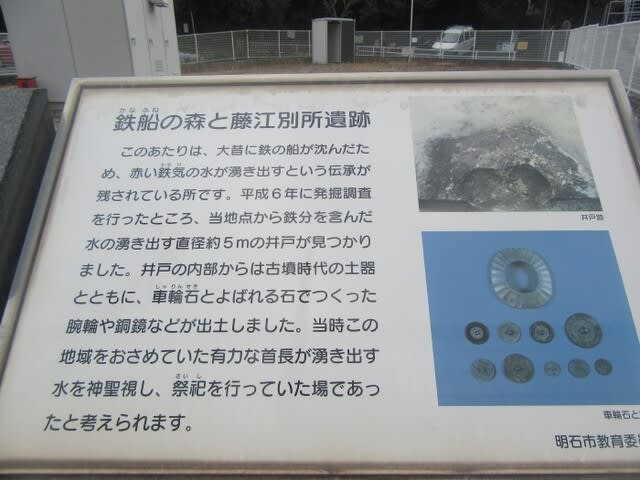

上の写真は現地説明板

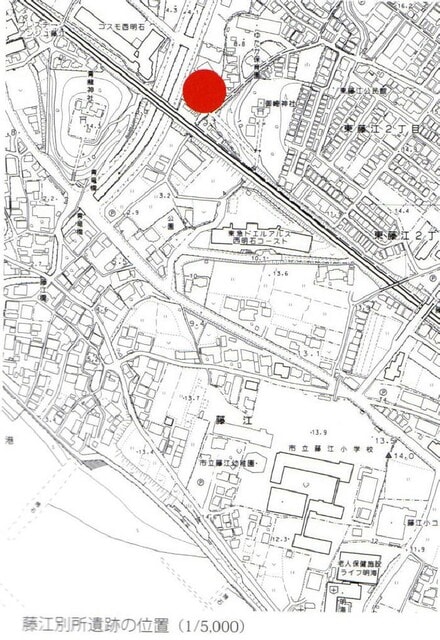

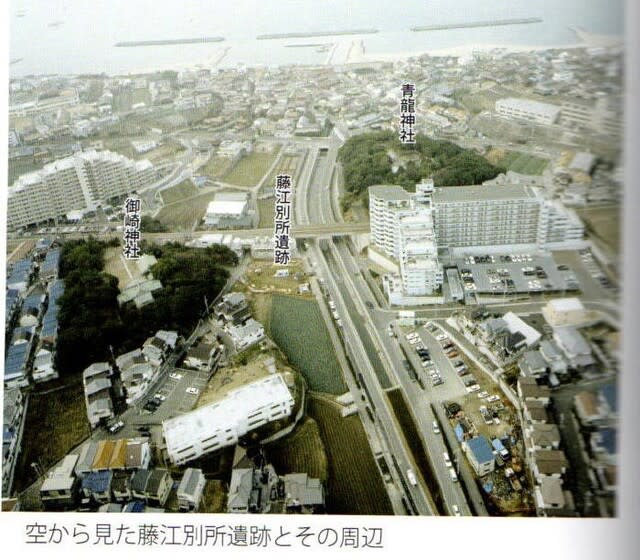

所在地の住所は播磨町西野添3丁目5付近

説明板の記述をそのまま転記しておきます。

塞神(さいのかみ)

「塞神」は室町時代(1334-1573)以前に生まれ集落(村)の守り神として祀られた、

と言われている。別名、「斎神」と書き「さえのかみ」とも呼ぶ。

この神は「道祖神」(どうそしん)のことで「日本書記」に表れる「来名戸神」(くなどのかみ)

と考えられている。

昔、この神は道路の辻や、村境・峠、等の路傍にあって、外部から侵入する疫病や悪霊を

防ぎ、村人の妊娠、出産、幼児守護、良縁、和合の神と伝承されている

平成17年4月 大西南、講中 野添5丁目70

播磨町文化遺産散策マップの地図に塞の神の位置が示されていますので添付しておきます。

塞の神の塞の字は「要塞」で用いられているように防ぐという意味があります。

サイノカミは、多くは村の出入り口で祭られ、病気・貧困・災害等の邪神が村へ入りこむのを防ぐ神様なのです。

また、サイノカミは道祖神(どうそしん)信仰と結びつき、旅の安全を守った神様です。