2021年10月26日、明石市立文化博物館の2階にある「明石市平和資料室」の展示を

観覧してきましたので写真紹介します。

明石市平和資料室は明石で77年前の終戦の年(1945)に6回の空襲があり、多数の

市民が犠牲となったという身近に起こった史実を、戦争を体験していない児童生徒にも

分かり易く伝え、平和の尊さを次世代に継承していくという目的で、開設年月日は

令和3年(2021)1月19日。入場料は無料です。

これからの写真は特記が無い限り展示からの写真です。

入り口を入ると正面に「空襲の跡をたどる-明石と戦争」と題した大きなパネルがあります。

(上の2枚の写真)上の展示・市域図の寸法は縦2m、横5m

明石空襲

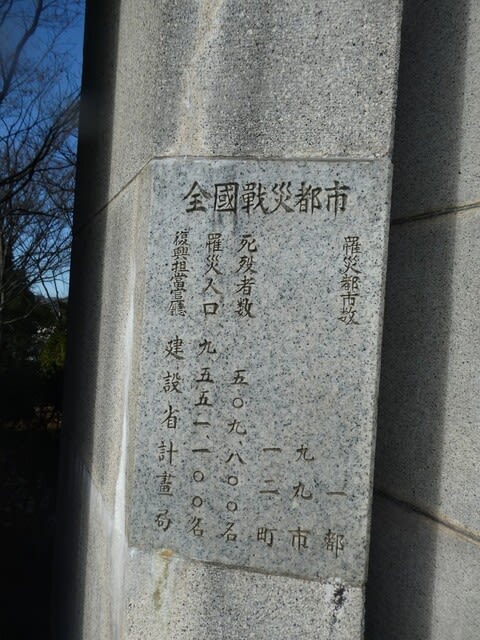

下記の6回の空襲があり、合計1,496人が空襲の犠牲になった。

昭和20年(1945)1月19日 3時51分 米軍8機による川崎航空機工場への

空襲があり263人の死者が出た。

昭和20年6月9日9時54分、明石公園で米軍9機による空襲があり269人の死者が出た。

昭和20年6月22日、川航、林、宮ノ下、門田などの空襲で25人の死者がでた。

昭和20年6月26日8時51分と9時56分、公園前、鷹匠町、三番町ほかの空襲で142人が犠牲。

昭和20年7月7日 0時15分と1時35分 の空襲で市街地の63%が消失し355人の犠牲者が出た。

昭和20年7月28日 明石川水道管橋への空襲

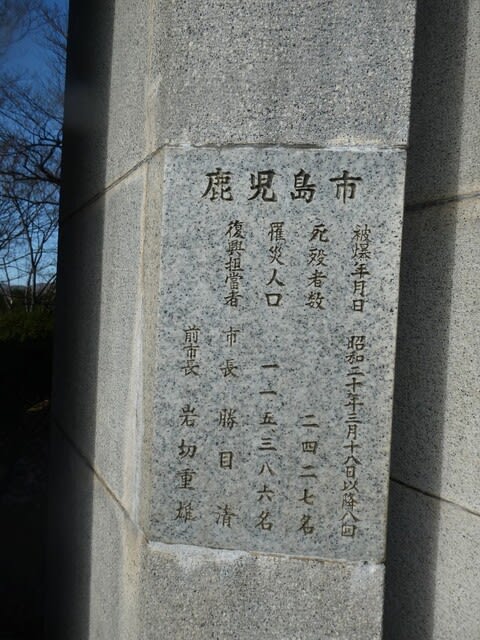

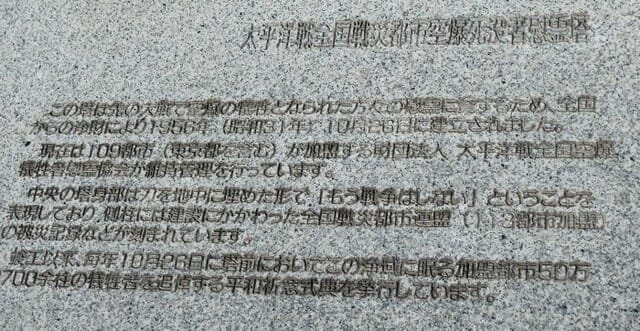

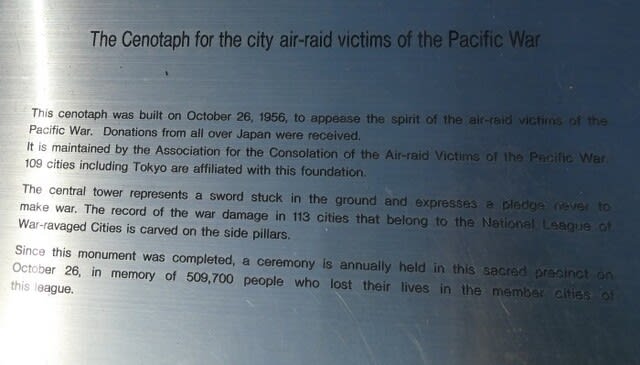

上の写真は明石公園の明石空襲の碑で6回の空襲の記録を簡略に纏められています。

さらに詳細な記載は下記サイトが詳しい。

明石空襲 (asahi-net.or.jp)

上の写真は昭和20年(1945)1月19日の空襲で炎上する川重の航空機工場(川崎航空機)。

上の写真は平和資料室のリーフレットよりコピーしたもの

上記したデータと数値が違っています。

上の写真は西新町の山陽電車の明石車両工場に爆弾が落とされ31人が犠牲に20両以上の

車両が全焼した。

関連ブログ:山陽電鉄空襲犠牲者之碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真は空襲による被害状況を示した地図

上の写真は昭和20年(1945)1月19日の明石空襲を伝える神戸新聞

戦争体験者の声(Youtube動画)

1)元特攻少年兵 伊原 昭さん

2)兵庫県遺族会 明石支部長 宗像 邦彦さん

3)明石空襲の様子について語る 西村 寛さん

4)明石空襲や機銃掃射の様子を語る 福田 洋子さん

広報あかし2021年8月1日号 平和特集関連動画 戦後76年・平和を語り継ぐ

明石市平和資料室でも動画を観れます。

上の写真は七夕の誓い こちらも動画になっており見ることができます。

伊原昭さんの体験記

上の写真は松本ヤスさんの体験記

戦前の明石市

上の2枚の写真は戦前の明石市の説明パネルと写真掲示

戦地に出征する庶民

上の写真は戦地に向かう兵士を見送る場面(国鉄明石駅ホーム)

上の写真は召集令状(赤紙)

明石駅周辺地区の戦争遺跡

上の写真は最初に紹介したパネルを明石駅周辺地区を拡大したものです。

番号に従って紹介していきます。

①大蔵院 1944年、鐘を供出 1954年(昭和29年)戦没者を刻んだ鐘を再建

大蔵院への訪問記(下のリンク)

明石市 大蔵谷 散策記 on 2018-4-29 その1 大蔵院 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

②中崎のラジオ塔

中崎遊園地のラヂオ塔への訪問記(下記リンク)

明石市相生町の中崎遊園地内のラジオ塔 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

③国道2号線の標識

④月照寺の鐘

1943年に鐘を供出。1978年に子午線上に鐘楼堂が再建されました。

上の写真は月照寺の遠景 手前に鐘楼が写っています。 撮影2022-2-3

⑤トンボの標柱

戦争で被害を受け1956年に移転復旧した。明石市立天文台の北側にあります。

表示柱の上部は地球を表しており、球の上にはあきつ島=日本の異名を象徴した

トンボ(あきつ)が載っています。

⑥長寿院の明石城15代藩主松平斉宣(1840-1844)の御霊屋

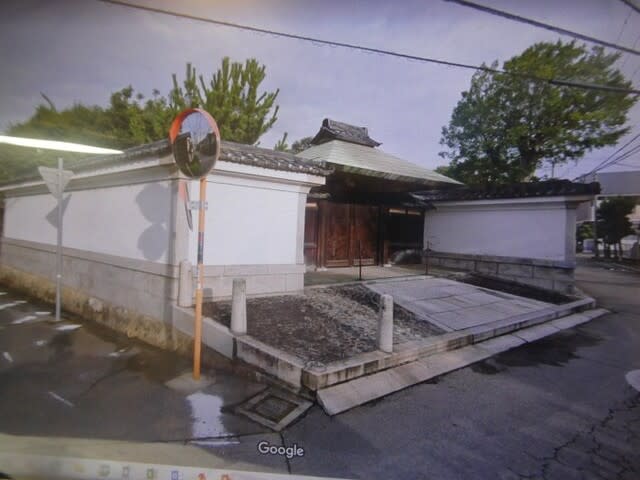

⑦雲晴禅寺

空襲で焼け、山門だけが残った

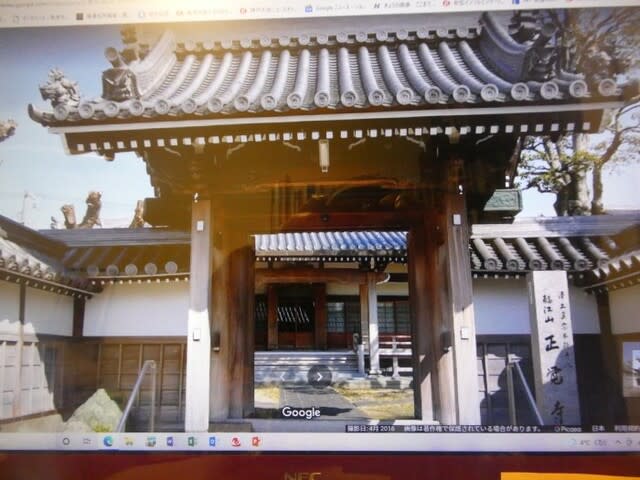

⑧大聖寺

戦争で亡くなった人々の慰霊墓があり毎年慰霊祭が行われています。

上の写真は明石市と川崎重工が戦後に建立した慰霊碑 撮影:2020-7-2

詳細は大聖寺の明石空襲慰霊碑 on 2020-7-2 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

⑨明石空襲の碑

戦没学徒を慰霊するために建てられました

上の写真は2019年4月10日に撮影の明石空襲の碑

詳細は下記ブログで纏めています。

明石空襲の碑 on 2019-4-8 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

⑩中部幾次郎の碑

初代の像は金属供出された戦後再建

上の写真は2021-10-5に撮影の中部幾次郎の銅像

訪問記は下のリンク

中部幾次郎の銅像 in 明石公園入り口 on 2021-10-5 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

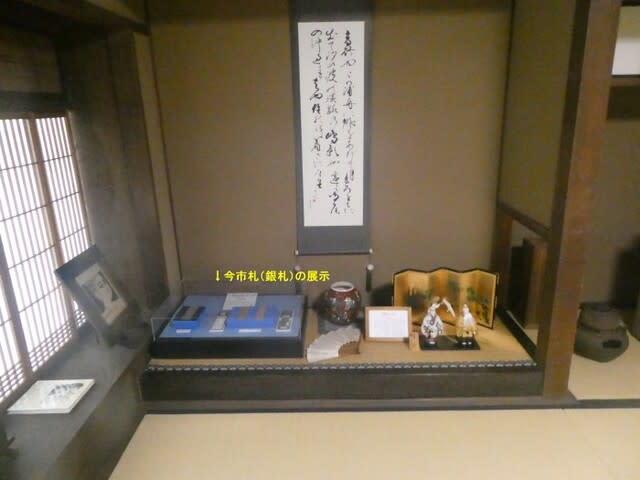

⑪ほんまち三白館周辺

延焼を防ぐため、周辺の建物はあらかじめ取り壊された

⑫岩屋神社の常夜燈

神社から海までの沿道にあった常夜燈が空襲で倒壊、一部が境内に残る

⑬本誓寺の焼け残り地蔵尊

寺は空襲で全焼したが、地蔵尊だけ焼け残った

⑭宝林寺の聖観音像

寺は全焼したが御本尊の聖観音像は防空壕に入れて無事だった

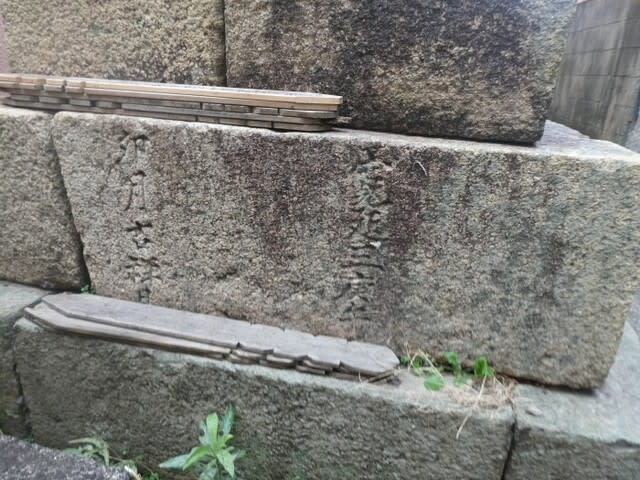

⑮善楽寺の平清盛五輪塔

空襲で焼けて黒ずんでいる

㉖中崎忠魂碑

大正8年(1919)に起工 帝国在郷軍人会明石市分会が主催して建立

第1次世界大戦までの戦没者の慰霊碑。毎年8月15日に慰霊祭を実施

撮影:2021-10-5

戦時下のくらし

上の写真は戦時中のくらしの説明文

出典:平和資料室のリーフレット

戦時中の子供たちは学校にもろくに登校できずひもじい思いをして勤労奉仕、消火訓練

学童疎開などを経験した。

上の写真は防空壕と戦時中の服装

上の写真は戦時中に使用された「衣料切符」 出典:平和資料室のリーフレット

上の写真は空襲後の樽屋町周辺 出典:平和資料室のリーフレット

上の写真は終戦直後の国道2号線

追悼式

上の写真は毎年8月15日に行われる追悼式の様子と実施場所

出典:平和資料室のリーフレット

明石の子供たちへ