2021年3月7日に訪問した明石市の雲晴寺(うんせいじ)を写真紹介します。

雲晴寺の基本情報

住所:明石市人丸町5−23 TEL:078-911-6460

宗派:曹洞宗 山号:月江山 御本尊:釈迦牟尼佛

開山:寛永16年(1639)能山侃藝大和尚

公式サイト:曹洞宗 月江山 雲晴寺(兵庫県明石市) (unseiji.or.jp)

所在地のGoo地図を添付しておきます。

上の写真は雲晴寺の山門から観た本堂の遠景です。

昭和20年(1945)の空襲で山門以外が全焼し、宮本武蔵作と伝えられる庭も埋まって

しまいましたが、平成18年(2006)の発掘調査で庭の一部が発見されました。

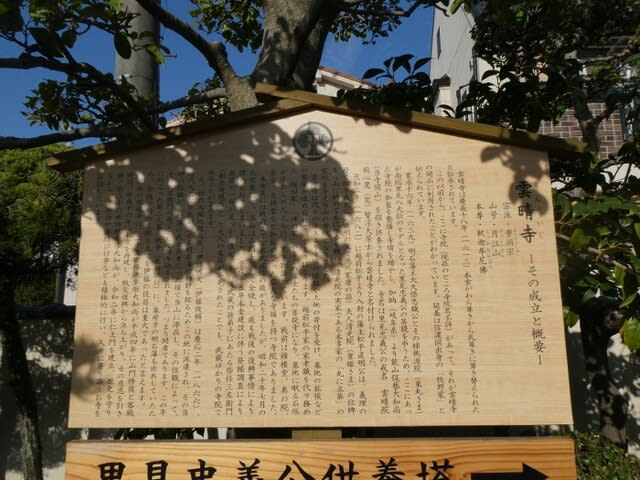

上の写真は雲晴寺の由緒などを記載した現地説明書です。

読み難いのでそのまま転記します。

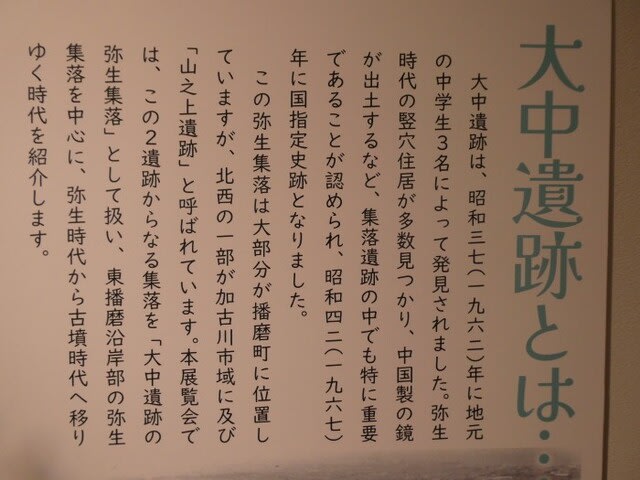

雲晴寺 -その成立と概要-

宗派・・・曹洞宗(そうとうしゅう)

山号・・・月江山(げっこうざん)

本尊・・・釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)

雲晴寺は慶長十八年(一六一三)に本堂がわら葺きから瓦葺きに葺き替えられたと伝承されています。 この年が雲晴寺の開基とされています。このずっと以前から、ここに寺院(現在のところ寺院名・宗派不詳)があって、それが雲晴寺の開山に利用されたことがわかっています。開基は信濃国出身の「牧野家」と伝えられています。

寛永十六年(一六三九)明石藩主大久保忠職公とその姉桃源院(東丸さま)が南総里見八犬伝のモデルとなった里見忠義公の菩提を弔うため、雲晴寺の伽藍を整備し寺領を増やし、加納(岐阜県)より能山侃藝大和尚(当寺開山)を招き供養されました。里見忠義公の戒名は 雲晴院殿心叟(窓)賢凉大居士と授けられました。

天和二年(一六八二)に越前松平より入封の藩主松平直明公は、義理の母で松平直良公(直明の父で徳川家康の孫)夫人清光院(豊姫さま)の位牌を当山に納めて永代供養を願い、清光院の実家である本多家の「丸に立葵」の家紋を与え当山の寺紋となりました。

雲晴寺は代々の藩主より寺領の保証や土地の寄附を受け、墓地の拡張などの整備が進められていくようになります。越前松平家の家老職を代々務めた「織田家」「津田家」や多くの藩士たちの菩提寺になり、墓地に眠る石塔がそれらの人たちの歴史を物語っています。戦前は鐘楼堂、奥の院、茶室、坐禅堂など伽藍が整った広大な寺領を持つ寺院でありました。

本堂裏には戦前まで宮本武蔵作の庭がありましたが、昭和二十年七月の大空襲にて、当山は山門を残して全焼し、庭も戦後の復興事情により埋められてしまいました。平成十五年本堂建設に伴う発掘調査により庭園の一部が見つかり復元。その後武蔵の孫弟子にあたる柴任三左衛門(固岳道隨居士)と夫人の墓石が発見されたことでも、武蔵ゆかりの寺院であることが言えます。

又、初代内閣総理大臣、伊藤博文(伊藤俊輔)は慶応二年(一八六六)、譜代大名松平氏が治める明石藩の動静を探るためこの地に派遣され、その当時の住職が長州藩の武士出身だった縁で当山に滞在し、その住職によって、手塚又右衛門の馬丁として潜り込まされました。つまり間者であります。この年に起こった第二次幕長戦争(長州征討)に、幕府方の明石藩も出兵していたため、今後の動向を探る上でも伊藤の役目は重大であったと言えます。

現在の雲晴寺は、二十五世悟道幸雄大和尚が平成四年に山門修復と客殿建設、平成十六年に本堂を再建し、戦災復興から立ち上がり、その意思を引き継ぐ第二十六世悟照幸導大和尚が、令和二年に仁王門を建立、歴史を守りながら、坐禅会や縁結び行事なども積極的に行い、人々に寄り添うお寺を目指しています。

本堂

上の3枚の写真は本堂

現在の本堂は平成16年(2004)に再建されたもので、御本尊は釈迦牟尼佛如来像が

安置されています。

山門と金剛力士像

上の3枚の写真は山門と金剛力士像

上の写真は山門(仁王門)と金剛力士像(仁王像)の現地説明板

そのまま転記しておきます。

山門(仁王門)

昭和二十年七月七日の大空襲により、雲晴寺の伽藍で唯一残ったのが中央の山門です。この山門は元禄十三年(一七〇〇)に当山第四世玉盤工雪大和尚により再築されました。その後享和年間(一八〇一~一八〇三)に第十二世魯山黒龍大和尚が補修を加えられました。

このことは第十七世覺巌實明大和尚が山門の棟板に記されており、第二十五世悟道幸雄大和尚が平成四年に山門修復された時に発見されました。(平成の修復以前の山門はもう少し高さが有り、扉が閉まる造りでした)

戦災により多くの宝物や重要書籍などが焼けてしまったなかで、数少ない大切な資料であります。歴史が移り変わるなかで、ここに立ち続ける山門は雲晴寺の歴史を脈々と感じられます。

金剛力士像(仁王像)

両側の金剛力士像は、令和二年(二〇二〇)の建立で、お寺の繁栄を願う第二十六世悟照幸導大和尚に共感された施主様が、両親の供養の為、住職の晋山結制式に合わせて寄進されたものです。

従来の山門も補強され、仁王門として改修されました。(新型コロナウイルス感染症の流行により式は令和三年に延期)

里見忠義公の供養碑

上の写真は里見忠義公の供養碑(1番手前)

上の写真は里見忠義公の墓碑の背後にある夫人(桃源院)と娘(圓光院)の墓碑

墓碑には里見忠義公の夫人で大久保忠職の姉(戒名は桃源院殿仙應壽大姉)の戒名と

里見忠義公の娘の豊後国日出藩立石領主木下延由人(戒名は圓光院殿寶月貞璃大姉)

の戒名が刻まれています。

夫人の没年は明暦元年乙未(1655)8月晦日

娘の没年は慶安3年庚寅(1650)正月20日

上の写真は「里見安房守忠義」供養碑の現地説明板 現代字に直して転記

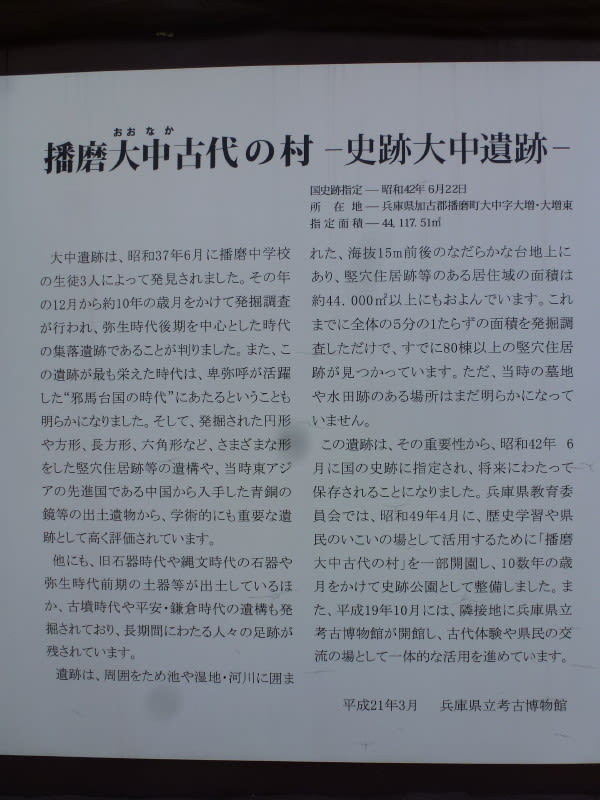

「里見安房守忠義」供養碑

雲晴院殿前拾遺心賢涼大居士元和3年6月19日没里見安房守忠義の墓所は鳥取県倉吉市の

大岳院にあり、法名は「雲晴院殿前拾遺心賢涼大居士」没年月日は「元和8年(1622)6月19日」

である。忠義が徳川幕府に対する「謀反人」とされたため法名の文字と没年が故意に

変えられている。里見安房守忠義は、安房国(千葉県)館山12万石の藩主であったが、

慶長19年(1614)大久保長安、大久保忠隣事件との関連により、幕府への謀反の嫌疑をかけられ、

無実を訴えたが聞き入れられず螯居、改易された。

伯耆国(鳥取県)倉吉に移された忠義は、元和8年(1622)6月19日に無念のうちに亡くなり、

これにより関東の名門里見家は断絶した。忠義29歳であった。この時、忠義の家臣

八人が殉死して、「八賢士」と呼ばれている。滝沢馬琴作の「南総里見八犬伝」は、

この里見家断絶とその家臣をモデルにした物語である。大久保忠隣の孫で、第4代

明石藩主大久保忠職の姉は里見忠義に嫁いでいたが、忠義が亡くなると弟忠職の元で

夫里見忠義の菩提を弔っていた。大久保忠職は寛永16年(1639)に明石藩主となると

前任地である美濃国(岐阜県)加納の久運寺から能山侃藝和尚を伴って来て、姉と共に

里見忠義の供養のため当地にあった寺院を忠義の法名に因んで「雲晴寺」と名付け安堵した。

碑の背後には、里見忠義の夫人とその娘の法名が刻まれた石碑があり、里見忠義親子3人の

供養を当「雲晴寺」で行っていたことがわかる。

桃源院殿仙應壽大姉(夫人) 圓光院殿寶月貞璃大姉(娘)

明暦元年乙未(1655)8月晦日 慶安3年庚寅(1650)正月20日

里見忠義公の夫人で大久保忠職の姉 里見忠義娘 豊後国日出藩立石領主木下延由人

平成13年(2001)6月吉日

当山二十五世 悟道幸雄 謹書

里見忠義夫人(桃源院)は、夫忠義の33回忌にあたる承応3年(1654)に、高野山奥之院

近くに忠義のために五輪塔を建てました。雲晴寺に現存する里見忠義の石碑もこの時に

建立されたとみられます。雲晴寺には里見忠義夫人(桃源院)、里見忠義娘(圓光院)の

供養塔もあります。また高野山にも1652年に圓光院の供養塔が、1661年に桃源院の供養塔

がそれぞれ建てられ、里見忠義親子の供養塔が並んで建てられています。

柴任重矩(しばとうしげのり)と岩の墓

柴任重矩は宮本武蔵の孫弟子です。

柴任重矩(しばとうしげのり)と岩の墓碑の現地説明板 現代語に直し転記

柴任道隋重矩と岩の墓碑

柴任道隋重矩は、宮本武蔵の兵法二天一流の三代目である。本姓は本庄氏、名は三左衛門、

美矩とも記されている。号は国岳道隋。

(二天一流系統)

宮本武蔵(祖)-寺尾孫之丞-柴任重矩-吉田実連-丹治峯均 系統上では孫弟子にあたるが

武蔵在命中に熊本にいたことから、宮本武蔵伝記書の中でも最も古い「兵法大祖武州玄信公伝来」

は、この柴任重矩からの聞き書きによるところが多いとされている。承応2年(1653)熊本にて、

寺尾孫之丞より二天一流免許と「五輪書」の相伝を受けた。その後福岡黒田家、大和郡山

本多家(本多政勝)、明石本多家(本多政利)、姫路本多家(本多忠国)に仕え、武蔵の兵法を指南した。

特に本多政利時代の延宝8年(1680)には、明石において吉田実連に二天一流を免許し、

「五輪書」を相伝している。妻の岩は、大和郡山本多家の家臣大原惣右衛門の妹である。

重矩と岩の間には子はなかったため、岩の実家大原家から養女を迎え、明石松平家の家臣で

郡代や奉行職を勤める橋本七郎兵衛と縁組した。姫路本多家を最後に隠居剃髪した重矩は、

この娘婿を頼り、再び明石に移り住む。

重矩の隠居所には明石藩主松平直常が度々立寄っていて隠居後も丁重な待遇を受けていた

と思われる。元禄15年(1702)10月18日に岩が亡くなり、宝永7年(1710)8月20日に重矩が

85歳で亡くなった。宮本武蔵が庭を作ったという伝承がある当寺に葬られたのは、

重矩の師を慕う心を考えてのことであろう。この二つの墓碑は頂部の形状から、

以前は笠を伴っていたと考えられる。

当山25世 悟道幸雄謹書 平成21年(2009)3月吉日

宮本武蔵作庭(復元)

初代明石藩主、小笠原忠真は元和4年(1618)年より明石川東岸に新しい城と城下町を建設しました。

雲晴寺は、この時建設された明石城武家屋敷の東側、「大蔵門」の東に位置し、周囲の三ヶ寺とともに、城下町東部における寺町を形成していました。

この明石の城下町は小笠原忠真の客分であった宮本武蔵が設計し、城内の庭園設計も行ったことが記録に残っています。

雲晴寺にも武蔵作のひょうたん型の池を伴う庭園がありましたが、戦争の爆撃により傷んだ庭は戦後の復興事情により埋められてしまいました。しかし、平成15年(2003)の新本堂建設に伴う発掘調査により、池の一部と「護岸を伴う島」の一部、その島へ渡るための「石橋」が確認され、広い庭園であったことが明らかとなりました。現在は元の庭をいかしながら復元されています。

上の写真は宮本武蔵作庭と幸運稲荷堂(後出)の遠景

幸運稲荷堂

平成7年の阪神大震災にて倒壊し、平成8年に新しく落慶された稲荷堂です。訪れる皆様に幸福が訪れますようにと、幸運稲荷と名付けられました。

愛知県豊川市にある通称豊川稲荷で親しまれる妙厳寺より分霊されました鎮守・豊川吒枳尼真天(とよかわだきにしんてん)をお祀りしております。

地蔵菩薩像(子宝地蔵)と六地蔵

上の2枚の写真は地蔵菩薩像(子宝地蔵)と六地蔵

現地の説明板より「正面の地蔵菩薩様は花崗岩製で、高さ1.5mの舟形光背面に浮彫され、

左手に宝珠、右手に錫杖を持っています。これは江戸時代前期のもので、地蔵菩薩像として

非常に貴重なものです。子宝地蔵としても親しまれており、子宝の御縁を結ぶといわれる

お地蔵様です。地蔵真言は おん か か か び さんま えい そわか」

永代供養墓