あっという間に2月~

そして今日は節分。

おととい、南京町の春節祭に出かけ、雰囲気を楽しみ、

昨日、家で恵方巻きといわしのつみれ汁の夕食にしました

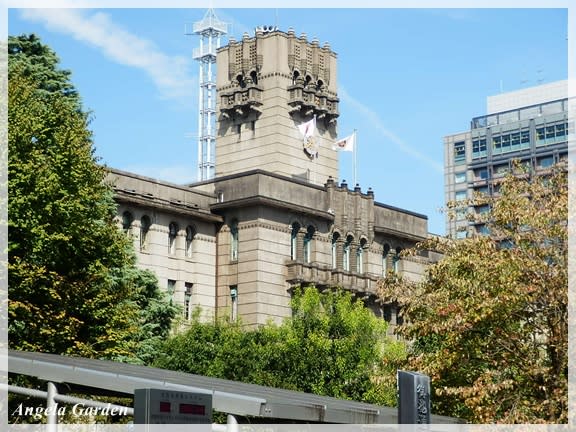

さて、大阪駅から堂島を抜けると、ダイビルがあります。

旧ダイビル本館は、大正時代、1925年(T14)に建てられた、

代表的な近代建築です。

2009年に取り壊しが始まったあとに、存在を知って、

見ておきたかった、とかなり残念に思っていました。

が、当時の材料を再利用して復元。

そして、高層階も新たに加えられて蘇りました。

装飾の石材、独特のデザインですが、趣を感じさせます。

内装も、当時のダイビルのエントランスホールのデザインを再現しているそうです。

可愛い天使が見守ってくれています

このダイビルを設計したのは、渡辺節氏。

関西を中心にオフィスビルを多く残しています。

特に神戸に残る、商船三井ビルは私の大好きな建築の1つです。

そして、商船三井ビルと同じく、耐震構造の権威者、内藤多仲(早稲田大学教授)も

参加していました。

また、もう1人、当時の代表的な建築家、村野藤吾(宝塚市市役所を設計)

も参加していて、最強のスタッフで作り上げられました。

話が少しそれますが、昨年宝塚市市役所が放火された事件がありました。

全焼せず、また死亡者が出ずに済んだのは、

村野藤吾の設計のおかげだったと、検証されているようです。

床のタイルのオシャレさ!

以前、建築写真を綺麗に撮られる方のサイトで、

旧本館の画像を見た時は、とてもどっしりとした、重厚な色合いでした。

復元で再利用するときに、汚れを洗浄したのでしょうか。

とても綺麗です。

大正期になると、明治に比べて、近代建築もだいぶスッキリしてくるのですが、

それでも、ゴージャスな天井です。

このポストと床のタイルを見ると、

あの綿業会館を思い出します。

もちろん、同じ渡辺節と村野藤吾の建築だからです。

綿業会館は、ダイビルより遅く、1931年(S6)竣工です。

ダイビルでは、この床タイル、1枚1枚色違いですが、無地。

綿業会館になると、模様などがデザインされて、壁面を飾るようになっています。

たぶん、同じ京都泉涌寺の窯場のものでしょうか。

また、当時このダイビル(大ビル)を利用していた人のために、

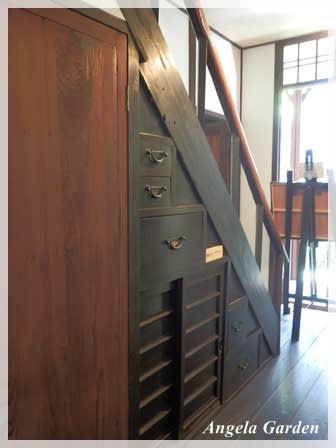

社交場として作られた、「大ビル倶楽部」が設立されていました。

そのサロンの空間も、扉や棚などを修復再利用して、再現されています。

飲食は出来ませんが、ダイビルの歴史を知る資料などが展示されています。

外観は、オリエント風を加えた、ネオロマネスク様式。

レンガの色合いも、とても素敵です。

この外壁レンガの9割は当時のものが再利用されています。

堂島川に面した正面がとても豪華に作られています。

この通りを歩いて行くと、新しくなったフェスティバルホール、

そして、日銀大阪本店、中之島図書館、中之島公会堂、

整備されたリーバーサイド、中之島バラ園と楽しむことが出来ます♪

こうやって、画像で切り取ると、日本とは思えないですね。

そして、数年前にお隣に完成した、新しい中之島ダイビル。

旧ダイビル本館と同じデザインを採用しています。

NHKの「ごちそうさん」で、主人公の夫が、

大阪市役所に勤めていて、建築に携わっています。

時代的にも、このダイビルの少し後、綿業会館などが建てられた頃と同じ1930年代。

関東大震災後、大阪の地下鉄、御堂筋線の駅を作っているのですが、

ドラマの始まり頃から登場している、タケモトという教授が出てきて、

とにかく、建築の美しさにこだわっていて、周りの人達は、少々迷惑しています。

が、このような建築家のお陰で、

今、美しい建築のデザインを楽しむことが出来ているんだな~と思いながら見ています。

地下鉄御堂筋線の駅は、現在、古くはなってきているのですが、

梅田、淀屋橋、本町、心斎橋、ドラマ内でタケモト教授のこだわったアーチもあり、

また蛍光灯の照明設備ですが、一般的な細長い蛍光管を見事に組み合わせて

1つの照明器具を作り出していて、とても面白いデザインです。

普段何気なく利用している駅や建物にも、建築家の思いが込められていて、

それも魅力的です。

この1930年前後、これから太平洋戦争へとなっていく少し前の時代ですが、

官による御堂筋線開通、民間、阪急の梅田駅の竣工が1929年、

そして、素晴らしい、建築がどんどん建てられた、まさに大大阪の時代です。

ただいま、当ブログは約2ヶ月遅れで更新中です。

ただいま、当ブログは約2ヶ月遅れで更新中です。

つづく~♪

つづく~♪

嬉しい!!感激!!

嬉しい!!感激!!