過剰な人

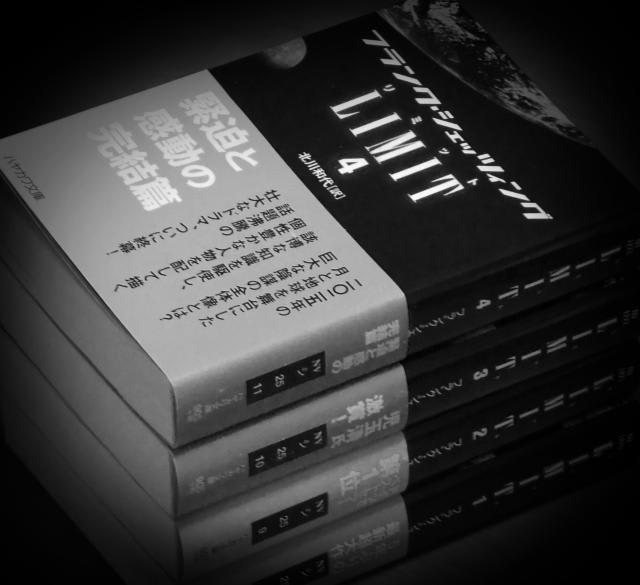

ドフトエフスキーの小説に登場する人物を紹介しながら人間の味わい方を説いた本です。

「罪と罰」 「白痴」 「カラマーゾフの兄弟」 などなど有名な小説ですが、恥ずかしながら一度も読んだことはありません。

それでも、なんとなく読んだような気にさせてしまうのですが、話の筋を紹介するというよりも、登場人物たちの灰汁の強さというか、皆々尋常ならざるエネルギーの持ち主たちの内面を語るので、まるで映画の予告編を観ているような感覚といえるのかもしれません。

まえがきにて 『現代日本で問題なのは人間のパワーが減ってきていることであり、それを回復するには人間の理解力が必要』 といいます。 そのためには 『つい一言多い人、加減を知らずに仕事をしすぎる人、厚かましくて鬱陶しい人 』 などなど、それら典型な登場人物たちが 『過剰な人』 であり、その博覧会が、ドフトエフスキーの小説なのだそうです。

そういえば、そういう人は、団塊の世代まで多くいたように思いますが、最近では草食系なんていわれて、どうも少なくなっているかもしれません。

でも、わたしのような目立たずに生きている 「不足な人」 もいれば 「過不足ない人」 そして 「過剰な人」 と、バランスの取れた社会構造がやっぱ平和なんでしょうね。やっぱバランスだな・・・などと思いつつ、過剰な人 の方が人生面白いでしょうね。 幸不幸は別として。