2足のわらじでガンバ!

★無党派・市民派「愛西市議会議員」★

★市民活動「環境&子育て&高齢者&まちづくり」★

吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記

▲弥富市に「新介護保険制度」について、視察に伺いました

他の自治体の市民派議員ら5名で、弥富市の介護高齢課にお伺いしました。

愛西市では、29年4月に本稼働する新介護保険制度ですが、一足先のに弥富市では導入されています。現状について伺いました。

●弥富市には弥富市の事情と背景があって、今の選択がありました

(計画策定の関係で時間がなかった。市内にNPOがないなど)

弥富市は、全国でも珍しく、「住民主体のサービス」も市職員が中心になり、直営で運営をしています。なぜだろう?と思い、視察に伺いました。結論だけみると、今回の法改正に合致しているのだろうかと感じていましたが、介護関係の計画作りの節目の年のことがあり、実施までに時間がなかったことや、市内にNPOがないなどの理由があり、直営でせざるを得なかったとのことで、事情がよくわかりました。

しかし、決して今の状況がよいという考えではなく、今後リーダー格の市民を育てながら目指すは、市民主体のしくみづくりであることもお話しの中で確認ができ、最終到達点を目指す上で、今は発展途上であることもよくわかりました。

担当の職員の方々は、今回の介護保険制度改正を深く理解されており、説明も自信にあふれていて、気持ちがよかったです。伺ってよかった。

●弥富市の「住民主体の訪問サービス」は、

市直営で「ささえあいセンター」を設立。総合事業Bの位置づけで、ボランティアの育成及び活動が展開されていました。

また、高齢者だけでなく、障がい者等の困っている人すべてが対象になっており、国が示す「生活支援サービス」のあり方に合致していると感じました。

●弥富市での「サロン」(たまり場)の位置づけは、通所サービス「住民主体のサービス(B)」

弥富市では、「住民主体のサービス」にサロンも位置づけており、民間事業所や老人会などが参画していました。民間事業所でのサロンには、ささえあいセンターの登録会員が手伝いにいく事業所もあり、専門的な知識を身につけ、次は地域で活躍する方になっていただける種まきになっていることも感じました。

(みつこは思いました)

要支援になったら「こちらの場所」、要支援でなくなったら「そちらの場所」というのは、地域のつながり、ご近所づきあいという面からもよくありません。

また、最初から多くの要支援の方々を集めてサロンを開くのは開設者の負担が多く、現実的ではありません。今は元気な高齢者が対象のサロンでも、年月が経ち、ひとりふたりと要支援者が増え、その中で高齢者同士の支援が始まっていく・・・こうした動きが理想的だと感じました。サロン的なものは、ひとつのものとして、だれだも参加できる位置づけにしておくべきと感じました。

市からの補助は、民間事業所であろうが、老人クラブであろうが、1回5千円。

弥富市では、市担当部署と民間事業所との会議が定期的に実施されており、つながりが強いです。

●自治体により事情は様々。結果だけをまねてもダメ

全国的に、住民主体のサービスを市が直営で行っているところはありません。

このようなしくみにしたことには、弥富市独特の事情があったからであって、結果だけをまねてもダメだと感じました。それぞれの自治体にはそれぞれの背景があります。その資産を大切にしたしくみづくりが大切です。

●行政の総合事業(住民主体のサービス)に対する考え方

今回の改正は、今までに無い改正です。

行政は、住民主体の活動をどう支えるかの仕事をしなければなりません。いままでのように「こうしてもらわねば、認めない」というように団体の活動に縛りをかけるのではなく、多種多様な活動がしやすい環境を作っていかねばなりません。

■納涼祭り、徐々に市民の手で運営に。

今まで、市職員で準備・運営されていた納涼祭りですが、少しずつ市民実行委員会で運営されるようになってきました。

● 土曜日は、佐屋地区の納涼祭りに参加させていただきました。

会場では、いつも自然体験隊で一緒にあそんでいる子どもたちに出会いました(^_^)v

そして、おとなの方々にも呼び止められ、いろんなご意見を頂戴いたしました(感謝!)

● 日曜日は、立田会場に・・・

私も、10年ほど前からボランティアで太鼓の指導係りをさせて頂いています。

小学1年~大学生までが一緒に太鼓を叩く環境を整えることができ、自分としても、やっとここまできたという思いでいます。

高校生になると、地域との関わりが途絶えてしまう傾向があります。そこを何とかしたいと思いつつ、来年も会おうねと10年間言い続けてきたこと、やっと実を結びつつあるのかな?

このあとは、その大学生が年少者の指導にあたってくれるよう、アクションを起こしていきたいと思っています。これからも、議員活動と市民活動の二足のわらじでガンバ!です。

今まで、誰も私が太鼓を叩いている姿を写真に撮ってくれることはなかったのですが、今年はとってくれました。

↓ 踊りの最後は、舞台も実行委員のメンバーで踊り、太鼓もスタッフでたたきました。とてもよい祭りとなりました。

こんな写真も撮ってくれました(笑)

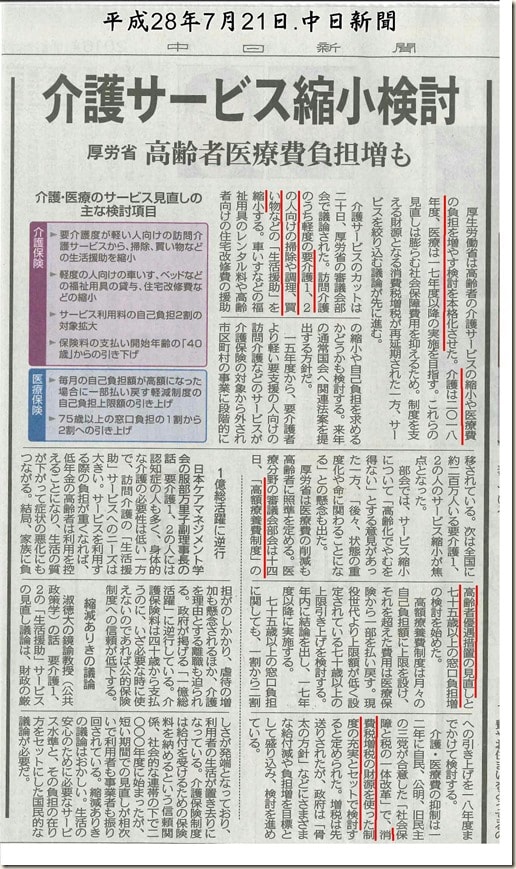

■介護保険制度、改正して対象を更に縮小

この2年間、欠かさず議会で取り上げ、市独自のサービス作りの提案をしてきました。

要支援1.2のサービスを介護保険からの外すのは、愛西市では来年の4月からです。そして、「次は要介護1.2もはずされますよ。国はその準備をしています」と私は議会で述べてきました。

そのことがやっとマスコミが扱いました。

●来年の4月からは、

要支援1.2の方々の訪問・通所サービスが、介護保険(給付)から外され、市町村事業となります。この中心的なサービスが「地域のたすけあい(ボランティア)」です。

このボランティアを作るのに、市町村は悪戦苦闘しています。

●昨日の新聞で、要介護1.2も介護保険制度(給付)から外される。医療も・・・

■本日は、高齢者に関する市民活動Day

毎週火曜日は、みんなと一緒に介護保険制度改正に備えて準備を進める活動の日です。

今日(7月5日)は、コミュニティカフェの日。今日も裏方の厨房係です。

前日忙しく下準備ができていなかったので、朝6時半から準備開始(^^;)。みんなは、いつもバタバタしている私のことを心配してくれていますが、好きなことなので苦痛にも感じず、楽しくさせてもらっています。

★朝一番にまずは抹茶わらび饅頭づくり。そしてパン作り・・・

抹茶たっぷりの、児童クラブの子どもたちも大好きな和菓子です。

皮は、抹茶入りのわらび餅。中はこしあんです(^_^)v

今日はいつものパンに加え、(マッシュポテト+ベーコン)、(マッシュポテト+ごろごろチーズ)のパンも作ってみました。

★少しずつ浸透してきた、「地域でのたすけあいの必要性」

このたまり場をはじめて、2年になります。

・参加者の方々の自主活動の芽が芽生え、週に一度の楽しみができたこと。

・元気な高齢者が元気をなくした高齢者の手助けをしていこうという気持ちが芽生えたこと。

・外に出ないと、健康を害することを知り、積極的に人との関わりをするようになったこと。

・自ら健康について学ぼうという姿勢が芽生えたこと・・・

みんなと一緒に続けてきたサロンで、高齢者の方々は知らず知らずに変わっていったと思っています。

こんなサロンが各地域に広がるよう、協力もしていきたいと思っています。

▲火曜日は毎週、介護保険制度改正に向けてのサロンのお手伝いをしてます

毎週火曜日は、裏方でサロンの準備のお手伝いです。

もう2年になりますが、高齢者の方々が、どんどん元気になっていかれるのを感じます。やはり、外出は大切!そして笑うこと、食べることは大切です。

■ 今日はお掃除の話しがありましたが、残念ながら私は厨房で・・・・しっかりと聞くことが出来ませんでした(^^;)

ケーキは、チョコケーキですが、上にオレオクッキーと抹茶クッキーをのせて焼いてみました。

もうひとつは、マーマレードケーキ。頂いた夏みかんでつくったマーマレードが冷凍してあったので、それを使って焼いてみました。しっとりケーキで、好評(^_^)v

れんこん村の畑で、ジャガイモがたくさんとれたので、ジャガイモ餅を作りました(中にチーズを入れました)

そして、オレンジゼリーとコーヒーが本日のバイキング。

そうそうパンも焼きました。(ポテトサラダとソーセージをのせました)

■介護保険制度の総合事業に、子育ての「ファミリー・サポート・センター事業」のしくみを!

かねがね私は、ファミリー・サポート・センター事業のしくみ(子どもの預かり、送迎、産前産後の家事支援などを行っている)と同様の仕組みで、高齢者支援をすることを提案してきた。

介護保険制度改正により、地域住民が有償や無償ボランティアで、地域の高齢者を支えることになり、居場所作りと家事支援などの生活支援を、みんなでつくりあげねばならない。

家事支援は、まったくもって子育て事業の「ファミリー・サポート・センター事業」と類似しており、そのしくみを少し変更し、今、有償ボランティアをしてくださっている提供会員の方々に、追加で講座を受講して頂くことで「高齢者支援」もできあがっていくのではないかと考えている。

国も地方自治体も縦割り。市民の視点で周りをみれば、市町村実施の総合事業に知恵を出す余地はかなりあると思っている。

今日は、午後、みんなと一緒に、介護保険制度改正で何が起きるか?みんなが困らないために何をしなければならないかの勉強会に参加した。こんなに大改革の介護保険制度改正のことは、まったく市民に伝わっていないことは、問題だ!!!

▲今日は、コミカフェ「れんこん村」の裏方のお手伝い。

もう2年になる「高齢者の居場所づくり」の活動。

■抹茶クリームパンを焼きました。

いつもは、惣菜パンを焼いているのですが、たまには甘いパンもいいかな?と今日は、抹茶カスタードクリームを作り、パン生地にも抹茶を入れて焼いてみました。自分で言うのもなんですが、美味(^_^)v

その他に、あんパン、抹茶あんパンも焼きました。ホットコーヒーと、デザートにミルクプリンとバナナもつけました。

■ 遅れている介護保険制度改正の準備!!!

6月議会でも取り上げましたが、市民のボランティアで高齢者を支えていく仕組み作りが急務です。

午後は、高齢者生活支援者講座に参加しました。私も市民として、訪問生活支援のボランティアをしていますが、これからも、みんなと一緒にしくみづくりをしていきます。

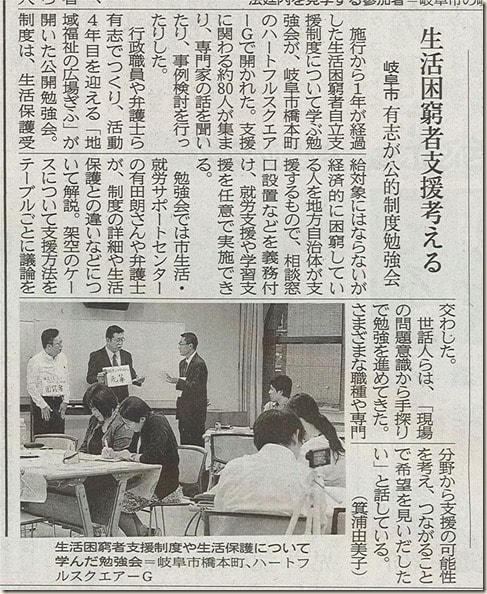

▲昨日の5月20日に参加した「生活支援者困窮支援の事例検討会」の記事

ほぼ毎月、岐阜市のハートフルスクエアーで「生活支援者困窮支援」についての勉強会がされており、私も参加させて頂いています。

夜の6時半からの開催にもかかわらず、弁護士、市職員、社会福祉協議会職員、大学の先生、NPO・・・など、さまざまな立場の人があつまり、意見交換をしています。毎回、新しい気づきを頂き、とても日々の活動の参考になっています。

そのようすが岐阜新聞に載ったそうです。ご紹介!

▲日進市に、平成29年度からはじまる介護保険制度改正の準備について勉強してきました

14日には、名古屋市公会堂に県下の介護系のNPOが集まり、この大きな介護保険制度にどう備えるかの情報交換会があました。

そして、19日夜7時からは、日進市のNPO事務所で、日進市・長久手市をはじめ、介護系NPOなどが集まり、勉強会&情報交換会があり、私も参加しました。

■この大きな改正である「新介護保険制度」のことを、市民(国民)はどれだけ知っているのだろう。そして、市行政はどれだけ真剣に受け止めているんだろう。

私たちは、この改正により、要支援の方々の行き場がなくなると、この2年間基礎作りに市民のみなさんと頑張ってきたつもりです。

簡単に言えば、全国統一の介護給付事業から、要支援の方々の「訪問介護」「通所介護」が除外され、市町村でたすけあいの事業をつくってやっていきなさいというのが、今回の改正であり、高齢者が増えて財政的にやっていけないのが理由です。

つまり、市町村で事業が用意できなければ、その方々のサービスがなくなるということです。玄関先でショートデイにでかけるために待っていても、迎えに来てくれないということです。

介護保険制度先進国などのドイツでは、要介護3までしかケアしていないのが、日本政府の言い分とすれば、更に厳しい状況になるというのが私の考えです。まったなしの状況に何とか良い知恵を出していきたいと思っています。

■「NPO法人 介護サービスさくら」の村居さんから、

定年後の65歳以上の人のボランティア参加をうながすには? の話しを聞きました。

名古屋市の名東区では、60歳の方々向けに講座「還暦は第二の人生のスタート」(生涯現役)をしているそうで、村居さんが講師をつとめたそうです。定年後地域に戻ってきたとき、何をしたらよいかを知っておいて頂くことは有意義です。

その講座の内容を話してくださいました。

・ 多くの人に高い就労意欲

70代の5割は仕事をしたい

80歳以上でも社会貢献をしたい人が多い

・ 2050年、肩車型 =ひとりが1人を支える時代

・ このままでは、五千円前後の介護保険料が、8200円になってしまう。

・ 団塊世代の次の世代の特徴は、

組織運営にたけている

会社勤めしている間に、コミュニティビジネスと学ぶことが大切だ

困りごとがあれば、ここに駆け込めばよい場所をつくることが大切だ

・ 介護保険制度は、あれもない これもないのしくみになる

・ 多機能型福祉拠点=共生サービスの機能 としなければ今後成立しない。

こうした話しを聞きながら、みつこは思いました。

愛西市・稲沢市・津島市では、ファミリーサポートセンター事業の中で、よく似た説明がされており、それがもとで60歳以上の方々が子育て支援のボランティアを担っていてくださいます。私は、この制度を子どもだけでなく高齢者にも使えるようにすれば、訪問介護の部分はかなりできあがるのではないかと思っています。

また、児童館も午前中は利用者が少なく、子育て支援部署と高齢化支援の部署が市行政の中で連携しながら、居場所をつくっていけばよい。そして、地域防災コミュニティセンターや地域集会場もあります。あとは、中心になる方々をどう見つけ出し、育てていくのかだと思っており、ここはNPOが得意とする部分だと思いました。。

■長久手市の第一層、第二層のコーディネーターをしていらっしゃる朝見さんからも、長久手市の現状の報告がありました。

長久手市、高浜市は、積極的に先進的なことができており、積極的にモデル事業申請を国にしながら、財源確保をして進めています。愛西市においても、上記に示した事例などがあるはずですので、積極的に国に働きかけて進めていくべきと考えています。

長久手市では、生活支援サポーターの養成講座も手探りで開催されています。朝見さんとしても、まだまだ不十分であるとの発言もあり、今後は、長久手市の事例をたたき台に、他市の私たちも一緒に統一的な講座づくりをしては?と提案させて頂き、その方向で進めて頂けそうです。愛西市としては、ファミサポの養成講座が県内外の自治体からも評価されているので、その案も役立てて頂ければと思っています。

■ NPOとしては、サービスBを担いながら、その地域の活動を作り出す役割の「2層コーディネーター」を担っていくことが重要。

■ 県内のNPOが知恵を出し、情報を共有し、地元の福祉を守って行く活動に役立てて行けたらいいなあと思っています。引き続き、市民活動をする一員として参加させて頂きたいと思っています。

▲29年度からはじまる「改正介護保険制度」で、地域はどうなるか?(14日勉強会に行ってきました)

14日、名古屋市公会堂で、愛知市民協(愛知県認定NPO法人市民福祉団体全国協議会)の設立会議があり、参加しました。

■ 改正介護保険制度のこと

今回の介護保険制度改正は、パクッと言えば、「全国統一の介護保険事業から、要支援のサービスが外され市町村事業となり、それを安価な地域の力で担えというもの」で、私自身も諸手を挙げて賛成しているわけではないのですが、何とかすこしでも地域のみんなが困らないようにしたいと、地域での助け合いの仕組み作りにと、サロンやコミュニティカフェ、生活支援事業作りと市民のみなさんと一緒に頑張っているところです。

市民協の田中さんからは、こんな話しがありました。

・ 私たちNPOが総合事業でになえるのはサービス総量の5%程度。生協、JAが頑張ってくれたとしても10%いくかどうかだろう。

・ 民間企業から、サービスBへの進出は特例を除いては考えにくい。(採算があわない)

→ ならばどうなるか?

→ 自治体はサービスAでナントかしようとうする。

(しかし、これは、厚生労働省が縮小・廃止していきたいサービス)

■ 新制度に移行するときは、大混乱が起きるのではないか。

この制度改正を、どれだけの人が知っているのだろうか。たぶん多くの人は知らない。

「要支援の人たちは、今まで玄関までデイサービスの人を待っていた。しかし、待っても待っても迎えに来てくれない」

と、例としてあげられた。私も、これが現実だと思う。

今回の会議は、平成29年度からはじまる制度改正にむけて、情報共有の組織をつくろうという呼びかけでしたが、いろんな意見交換がありました。

しかし、この制度の根本に問題があると考える方々からは、総合事業に関わることにより経営がままならなくなり、介護職員の給与が更に下がることへの懸念が語られました。となると、NPOでも、改正介護保険制度からの撤退、関与しないという行動になるかもしれないと思いました。

でも、困るのは誰かと考えたとき、横のつながりを持ちながら、知恵を出し合い、努力してここを乗り越えたいと私は思いました。

■経済産業省、農水省、厚労省の3省が一緒に、高齢者向けの新たなサービス作りに力を注いでいる。

3省では、いろんなモデル事業を紹介していますが、こうした動きを市町村は把握しているのでしょうか?どんどん国は、横のつながりを持ちながら進めようとしていますが、市町村では、相変わらず縦割り。これでは、うまく国の補助金制度も市町村は利用できないと感じました。

▲昨日は、地域の方々と高齢者支援のための勉強会

介護保険制度が改正になり、地域での助け合い事業が必要になってきます。

家に入ってのボランティアとなると、いろいろ気を付けねばならないことがあります。昨日(3月9日)は、愛西市地域包括支援センターから講師をお招きして、出前講座で勉強しました。

少しずつ、高齢者同士で助け合いが大切という意識が広がり、うれしくなります。お互いに「認知になって歩いていたら、頼むね」と笑顔で語り合い、こうしたつながりがとても大切だと思いました。

地域包括支援センターのこと、認知症と高齢化との違いや、認知症の方々の心理についても学びました。そして、4月からは、高齢者生活支援の市民活動がスタートしてます。私もサポーターとして関わっていくつもりです。

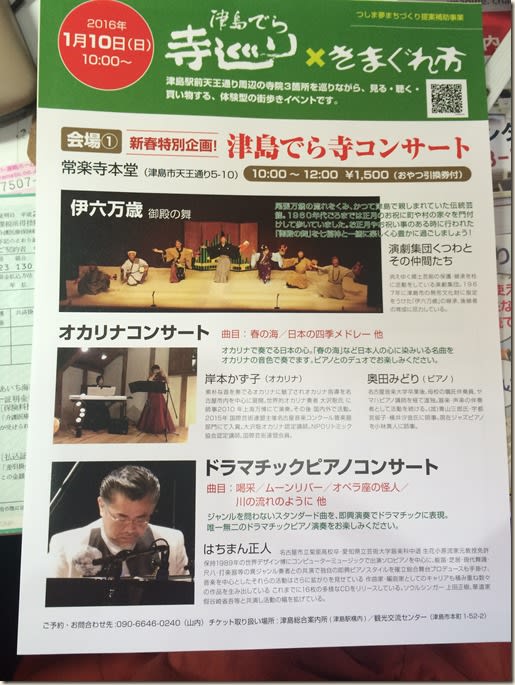

▲明日10日、津島市で楽しいイベントがあります

▲日進市に、介護保険制度改正の勉強に行ってきました(11月22日)

会場には、大勢のNPO関係者や市民の方々が集まっていました。

愛西市で開催したら、これだけの人が集まってくれるだろうかと思いましたが、集まってくれなくても、こつこつとやり続けることが大切と思い直し、講師のみなさんのお話しを聞きました。(自分なりにまとめました)

●今回の介護保険制度改正で、

要支援の方々がカットされる。

この次の改革は、要介護1.2もカットされる

つまり、現在の約6割が、介護保険が受けられなくなるということ。

介護保険料がアップされる。

高額所得者(決して高額とは言えないが・・・)の利用料が2割負担にアップ

この次の改革は、65歳~75歳まですべて2割負担となる。

●切り捨てを、どうしたらよいのか・・・

8割が元気なシニア。この力を活用

社会参加する女性が増えた。この力を活用

団塊世代が退職。この力を活用

こうした人たちは、具体的に何をしていいのかわからない。

→ NPOが方向性や活動の場を提供しなければならない。

●包括ケアの意味は・・・

在宅を軸に組み立てること。→ 家で死んでくれということ(医療も関わってくる)

●要介護5の人が、マックス36万円の介護サービスを使ったとしても、人として尊厳のある生活を送ることはできない

何があれば、ひとりで暮らし、在宅で死ねるか?

1.ホームヘルプサービス

2.食事(1日に1回は、栄養バランスのよいまともな食事)

3.移動手段

4.サロンやカフェ(人口1000人に1カ所くらい必要。常設型で)

5.便利屋

6.医療

1から5までを、市民のたすけあいで作り上げるのが、今回の介護保険改正です。

とんでもなく、気の遠くなる改正なのですが、やらねばみんなが困るのです。行き場がなくなるのです。

昨日も東京でお話しを伺った市民協の田中尚輝さんと、支え合いの仕組みづくりアドバイザーの奈良環さんのお話しを伺いました。何度もお話しを聞くと、だんだん自分のものになっていくような気がします(^_^)v

●そのあと、日進市、長久手市などのNPOの具体的事例の紹介がありました。

今まで活動しながら積み上げてきた事業の紹介でしたが、具体的にこれからはじめるにはどうしたらよいか・・・そのあたりのアドバイスも今後大切だと思いました。

そのあと、日進市のNPOが最近寿司屋の空き店舗を買い、改修した「あい工房」で交流会。たくさんの方々とつながることができましたので、改めて視察に伺おうと思っています。

●日進市の担当職員からも、心強い発言がありました。

NPOと協力しながら、進めていきたい。今後、日進市内に100のサロンなどを作っていく必要があると考えている。しかし、今行われているのは、月1回程度の開催。今後、月1回を週1回にするなど、広げていきたいと。

●みつこは思います。

愛西市ですと、65カ所くらいのサロンやカフェが必要になってきます。それも常設に近い形での運営が望まれます。みんなが真剣に取り組むかで、市町村格差がかなりでてくるのが、今回の介護保険制度改正です。

みつこは、しつこくしつこく、この問題に関わり、取り組んでいきます。

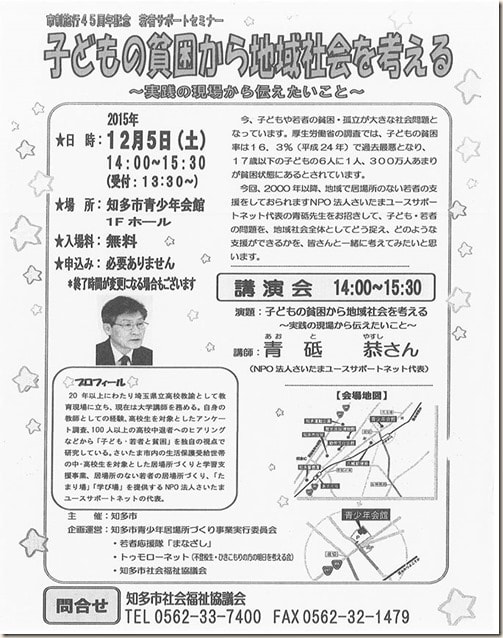

▲12月5日知多市で、子どもの貧困問題の講演会

知多市の社会福祉協議会は、生活困難者支援に力をいれていることは有名です。

行政の下請的なことしかしていない社会福祉協議会が多い中、昨日、日本福祉大学での事例発表を聞き、うらやましく思いました。

12月5日には、下記のセミナーがあるそうですので、ご紹介です。

▲ひきこもりの人たちの就労までの支援について、勉強会に行ってきました

11月8日、日本福祉大学名古屋キャンパスで、表題の内容の集まりがあったので行ってきました。広い会場は満席。

《NPO法人なでしこの会からの報告》

■5年~7年間、実際に引きこもっていた30歳代男性2名発表があり、心の動きを聞くことができ、とても参考になりました。

・ 「なでしこ」がカフェをやっていて、立ち上げ時のメニューもないところからはじめた。

・ 映画会のきかくなどもした。なでしこは何をしてもよかった。

・ ひきこもり → 居場所(サロンとか・・・) → ハローワーク へとつなぐ

・ 引きこもり脱出時、相談できる場所が必要

・ 親の育て方が悪いわけではない

・ 中学時、高校生の時、人間関係に悩んだのがきっかけ(校則になじめなかった。不登校になった)

・ 社会とか、学校とかの社会的な場所で、うまくいかなくてひきこもった。

・ インターネット依存症だったが、インターネットから支援の場所を知った。(社会との接点という面で、有意義)

・ 気をつかう性格だ。余裕がない性格と言われる(中間がない)

・ 居場所へいくきっかけは、よくわからないが、そう思ったときに情報があるかないかで違う)

「変われたのは、親が変わったから。過干渉だった。一人暮らしをはじめてから「この子の人生は、このこの人生だから・・・」と、親は変わった。親が好きなことをしはじめた。親が人生を楽しむようになってから、自分もかわることができた。息子や娘の問題を切り離した方がよいと、当人から発言がありました。

現在は、専門学校に通っているそうです。

また、なでしこの会からは、

・ どこから来てもよい

・ 家族以外の人に受け入れてもらう体験が重要!!!

との話しがありました。

《若者サポートステーションからの発表》

・ 厚労省と名古屋市からの委託で事業をおこなっている。

・ まえジョブに取り組んでいる。

・ 15歳から34歳の無業者、家事も進学もしていない人が、全国で617千人、名古屋で12千人

・ 生活習慣改善 → コミュニケーション力 → 職業意識 → 社会常識 → 自己肯定感 辛抱強さ と、6つの改善項目を掲げ

ひきこもり → 面談 → サークル → 職場体験 → 職場 へとつなぐ

さまざまの事例が紹介されました。

《知多市社会福祉協議会からの発表》 公的機関に近い存在の組織からの発表です。

社協も頑張っているところがあるんだとの感想を持ちました。

成功しているところには、問題意識をもって取り組む個人がいることも思いました。

・ 平成26年、若者意識調査を行った

・ 生活困窮者自立支援制度との連携をしている

・ 引きこもり群の推計値は、1.04%=386人

・ 調査から、居場所は「箱」ではなく、「人」であることを知った。

・ 答えを方法にマニュアルはない。

・ 「職場体験」の受け入れアンケートも行った(受け入れ先はある!!!)

・ 慌てずサポート。自分の気持ちの整理(働きたいという気持ち)→ 自己肯定感 → 働くイメージをもつ。

・ 職場体験と長期就労場所を一緒にすると、ステップアップしやすい。

みつこは思いました

会場には、当事者やその家族、サポーター、大学の先生など、いろんな立場の方が参加していました。会場からは、たくさんの質問が出され、家族の方々からの「こうした場合はどうしたらいい?」といったものもでました。

そうした声を聞きながら、まずは、親や家族への支援をし、日常生活をどう送るかの相談も大切と思いました。

当人が望まない支援は、迷惑です。じっくりとどんな支援をわがまちでつくっていくのか、よく考えようと思いました。

| « 前ページ | 次ページ » |