◎国家儀礼としての学校儀式・その4(桃井銀平)

桃井銀平さんの論文「国家儀礼としての学校儀式」を紹介している。本日は、その四回目で、「3,使用される象徴について」の「(1) 日の丸の位置の問題」を紹介する。

3,使用される象徴について

(1) 日の丸の位置の問題

① 敗戦前の日の丸の扱い

「日の丸」は敗戦前の大日本帝国においてすでに事実上国旗とされてきた。その「日の丸」が敗戦後も政府によって事実上国旗扱いされ1999年国旗国歌法によって成文法上の根拠を得たのである。国家を可視的なものとして表象する国家シンボルとして、敗戦前の大日本帝国とおなじものを選ぶということは、国家の継続性についての一定の認識と結びついている。問題はそれだけではない。儀礼における空間的位置という重要な問題がある。

御真影は、敗戦前の祝祭日学校儀式に於ける中心シンボルの一つ(記号学上は「イコン(聖像)」)として用いられ、天皇への崇敬意識を心身両面で涵養する上で大きな効果を持った。しかし、「日の丸」は事情が違う。戦後の学校儀式での「日の丸」の位置づけを実証なしに戦前の学校に投影した記述がよく見受けられるが、「日の丸」は思いの外重要視されていない。視覚的な国家シンボルとしては御真影が圧倒的に重視されていた。三大節(四大節)学校儀式などの学校式典や運動会などの機会に校門・特設アーチなどに「日の丸」や光線付き「旭日旗」などが交差掲揚される場合が少なくなかったと〔13〕はいえ、小学校祝日大祭日儀式規程だけでなく小学校令施行規則(1900年)や敗戦前の礼法の完成版といえる文部省編『礼法要項』(1941)〔別紙資料3〕中の祝祭日学校儀式の規程には国旗または「日の丸」についての規定はない〔14〕。

資料hは明治末期の祝祭日学校儀式の写真である。交差掲揚された「日の丸」の奥に御真影が安置されている。原図では御真影は黒く塗られ、破線でその存在が示されているだけである。「日の丸」は御真影を荘厳するための飾りとして使用されているだけである。

② 「掲揚」から「懸垂」へ-御真影に代位

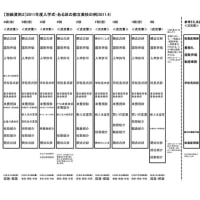

学校の儀式では壇上正面中央に位置を占めるのはあくまでも御真影であって、そこに「日の丸」が掲示・掲揚されることはなかった。しかし、戦争への国民動員体制が強化される中、学校以外の集会等で会場正面に国旗が懸垂される例が増えてきた〔15〕。『礼法要項』では、文部省は、あくまでも旗竿による「掲揚」を国旗の正しい表示方法としていたのだが、そこでは想定していない日の丸の使い方が、総動員体制の中で広がっていった。資料iは1942~43年頃の学校の通常儀式の場面である。写真の右部が式場正面である。そこにあるのが「御真影奉掲所」である。その左横に「日の丸」を縦懸垂で掲げている。御真影奉掲所が撤去されれば、ほぼ自動的にその位置に日の丸が移ることが予想される写真である。このように敗戦後に一般的になる壇上正面の「日の丸」の登場を準備する動きもあった。しかし、これとても文部省は元来好ましくないという方針であった〔16〕。

敗戦後に御真影が学校から撤去され、復活の見通しがなくなった後、「日の丸」は、ようやく学校儀式における主要シンボルの一つとして正面壇上中央の御真影に代わって「格上げ」された。学校儀式での壇上正面中央の「日の丸」はいつ頃から学校で普及し、また文部省の方針となったのか。これは、よくわかってはいない〔17〕。文部省が、卒業式・入学式で「国旗掲揚」「国歌斉唱」を強力に指導し始めた大きな画期は、1985(昭和60)年8月のいわゆる初等中等教育局長名の「徹底通知」である。これは、自民党の強い要請を受けて、同年4月に実施した卒業式・入学式における「国旗掲揚」「国歌斉唱」実施の調査結果を受けて出されたものであって、4点にわたる特別活動改善の指示のなかで、「(3)学校行事」の2点のうちの一つとして「入学式及び卒業式において、国旗の掲揚や国歌の斉唱を行わない学校があるので、その適切な取り扱いについて徹底すること。」と、各都道府県・指定都市教育委員会教育長に指導したものである〔18〕。文部省の強い指導を背景に、北九州市は翌年の1986年にいわゆる「4点指導」を出している。それは、「① 国旗掲揚の位置はステージ中央とし、児童生徒が国旗に正対するようにする、②式次第の中に国歌斉唱を位置づけ、その式次第に基づいて進行をおこなう、③国歌斉唱はピアノ伴奏でおこない、児童生徒及び教師の全員が起立して、正しく心をこめて斉唱する、④原則として、教師全員が参列する」、の四点でこれをもとに、市立各学校では校長によって職務命令が出され、指導の趣旨を実現した卒業式・入学式が実施された〔19〕。〔20〕 「4点指導」は1989年の学習指導要領改訂の前である。東京都では、1998(平成10)年になって、文部省の指導を受けて、「4点指導」と同じ内容の卒業式・入学式実施を明確に志向するようになる(資料k)。国旗国歌法制定はこの翌年である。

注〔13〕 佐藤秀夫編『日本の教育課題1 「日の丸」「君が代」と学校』解説部分p90(東京法令 1995)

注〔14〕 校内規定で校旗を上位に置く例もあった。1903年に校旗を制定した埼玉県高等小学校では「本校旗ハ御真影并勅語ニ次デノ尊厳ナルモノトシ」ている(山本信良・今野敏彦『明治期学校行事の考察 近代教育の天皇制イデオロギー』(新泉社1973)p161)

注〔15〕たとえば、産業報国会における警視庁特高課長講演(『近代日本史9』(国文社 1965))、勤労動員先の工場での集会(年月不明)(太平洋戦争研究会編『写説戦時下の子供たち』(ビジネス社2006))、、国民精神総動員強化大講演会(1939年4月12日、日比谷公会堂)(同上)

注〔16〕佐藤秀夫「なぜ壇上のハタに拝礼するのか?学校儀式の「怪談」」p94(『おそい、はやい、ひくい、たかい』NO.14(2002)所収)には、以下のように記されている。

「現在、式場正面の「日の丸」の状態を、「国旗掲揚」と呼んでいるが、これもじつは奇妙な習慣なのだ。

一九四一年八月、「儀式場、協議会、講演会会場正面ニ国旗ヲ懸揚スル場合」に、縦懸垂(けんすい)(縦長におく)・横懸垂(横長におく)のいずれが正しいかという、神戸市からの照会に対して、文部省は急きょ内務省と協議して次のようにいったん決めた。

そもそも国旗の室内掲揚は、「認メ難シ」。だが「特ニ掲グル必要アル場合」には縦懸垂とし、「壁面ノ情況ニ依リ已ムヲ得ザル場合」にかぎって横懸垂も認める。だがこの決定は文書化されずに電話で神戸市に伝えられたにすぎなかった。室内では「掲示」ではあっても「掲揚」ではないので、元来好ましくなかっった。」

注〔17〕この問題にこだわった佐藤秀夫も明確な答えを出していない。1958年学習指導要領改訂の頃には、既に相当数の学校で壇上に日の丸が掲げられていたかのような記述がある。「このころから教育関係者の間では、講堂正面に掲示された「日の丸」に対し念入りに「最敬礼」する慣わしが登場するようになる。回収された「御真影」に「日の丸」が代替されたように。」(佐藤『日本の教育課題 5』「学校儀式の歴史」p115(2002年))一方、70年代ごろだという記述もある。「「御真影」は敗戦直後に学校から撤去された。その後は金屏風がしつらえられる程度だったのだが、一九七〇年代頃から「日の丸」が「御真影」の位置にとって換わるようになる。すると、亡霊のように拝礼方式が復活したというわけである。」(『おそい、はやい、ひくい、たかい』NO.14(2002)p94-95)

注〔18〕 朝日新聞社東京社会部編『白地に赤く 日の丸・君が代と学校現場』p17-19、144-152(汐文社 1991)

注〔19〕 田中伸尚『教育現場に「心の自由」を!』p9(岩波書店 2005)

注〔20〕「4点指導」については、他に、竹森真紀(ココロ裁判原告)「 揺れる心〈不服従〉をしたためながら(アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編『第二期 戦争責任』第4号(樹花舎、2000年6月))

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます