TDA大阪研修の最終日は自由散策。昨日のグラングリーン見学があまりに寒くて、風邪気味でしたが、せっかくの大阪です。

少しでも歩いてみようと思い、宿のある難波周辺から散策開始。

(下写真)まずは、高島屋東別館。もともとは松坂屋大阪支店として建てられました。1928年から1934年、1937年と増築されたそうです。ちょうど

大阪が人口や工業生産額で日本一の都市として繁栄を極めた時期ー大大阪時代ーと一致します。今日見て回る建築群はちょうどその時期のものです。

高島屋東別館は重要文化財です。設計は鈴木禎次、施工は竹中工務店。

(下写真)立派なアーケードがあります。

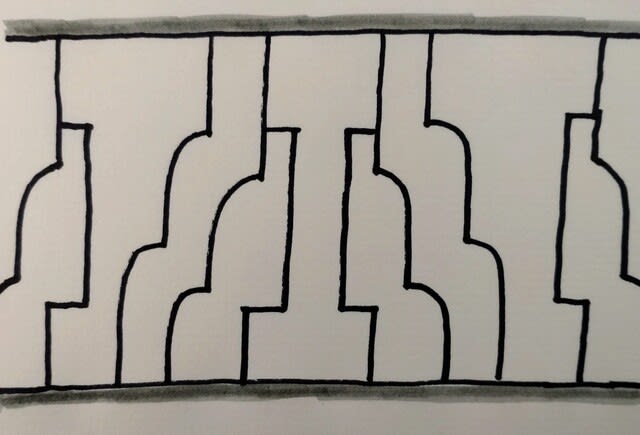

中に入ると、デザインの基調はアールデコ。

細部もアールデコですね。

アメリカで大流行したギザギザ模様のアールデコです。楽しいです。大阪の人たちも、このデパートで華やかな雰囲気を

堪能したのではないでしょうか。建築の役割の一つは、市民に楽しく心地よい環境を提供することです。当時の建築家は

アールデコデザインでみんなに喜んでもらおうと思っていたのだと推測します。

(下写真)堺筋を少し北に歩くと大阪日本橋キリスト教会。1925年、山中茂一という方の設計です。

ちなみに1937年に御堂筋が開通するまでは堺筋が大阪の南北方向のメインストリートでした。御堂筋の拡幅整備は大大阪時代を

象徴する都市整備だったようです。驚くことに、従前は幅6m、それを市長関一が44mに拡幅したのです。今は文字通り大阪の顔、

シンボルロードになっています。

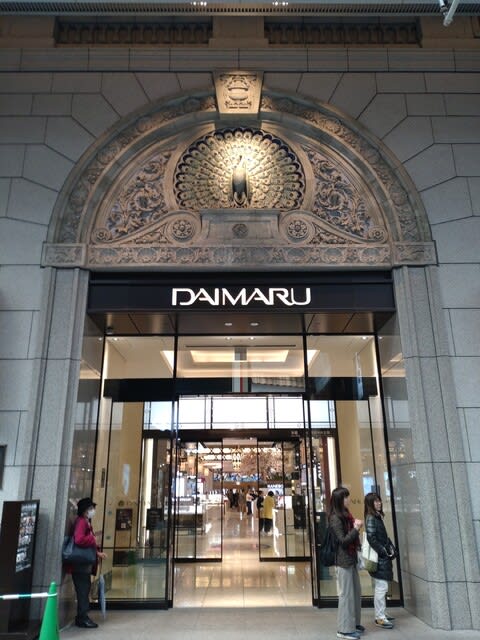

(下写真)堺筋から御堂筋に歩いていくと心斎橋大丸。ヴォーリズの設計で1922年竣工・・・だったのですが近年建て替えられたとのこと。ただ、外壁保存

の上、内部の装飾はできるだけ残すようにしたそうです。百貨店建築の最高峰とも言われていたようですが、うまく保存部分を残してくれただけでもありがたく思います。

外観はゴシックの基調にアラベスクな雰囲気も。自由ですね。

こういうところはアールデコでまとめています。

中がどれくらい元のままかはわかりませんが、華やかな雰囲気は継承しているのではないでしょうか。

(下写真)アラベスク?アールデコ?。楽しくなります。

(下写真)こちらはアラベスク調ですね。

(下写真)華やかな雰囲気は巧みに継承しているようです。

次は北方向、船場の方へ歩きます。原田産業、1928年。歴史様式をベースにしてはいますが、玄関の位置など、歴史的な形式にとらわれない

精神が読み取れます。ここでもモダニズムの時代はすぐそこまで来ているという思いがします。

中に入ると、「見学期間がありますので、その時にぜひいらしてください」との丁寧な対応。仕事中に、見学者が入り込むのでしょう。自戒。

(下写真)最後はすぐ近くにある農林会館。1930年。元は三菱商事の大阪支店。

(下写真)今のオフィスビルとは違い、ある種の形式に則って作られています。用途がどうのという以前に、しっかりとした建築はこうあらねば

ならないという、形式があったのだと思います。それを打破したのが機能主義を標榜するモダニズム建築。ただ最近は、機能とは別に空間の形式

を発想するという設計スタイルも多いように思います。考えてみると、日本建築は八畳間とか床の間・書院など機能とはひとまず別の形式がありそれ

をうまく使いこなしていたわけです。いろいろ考えさせられます。

建築・都市デザイン architecture/urban design