藤沢周平記念館を次のような形で紹介しました。

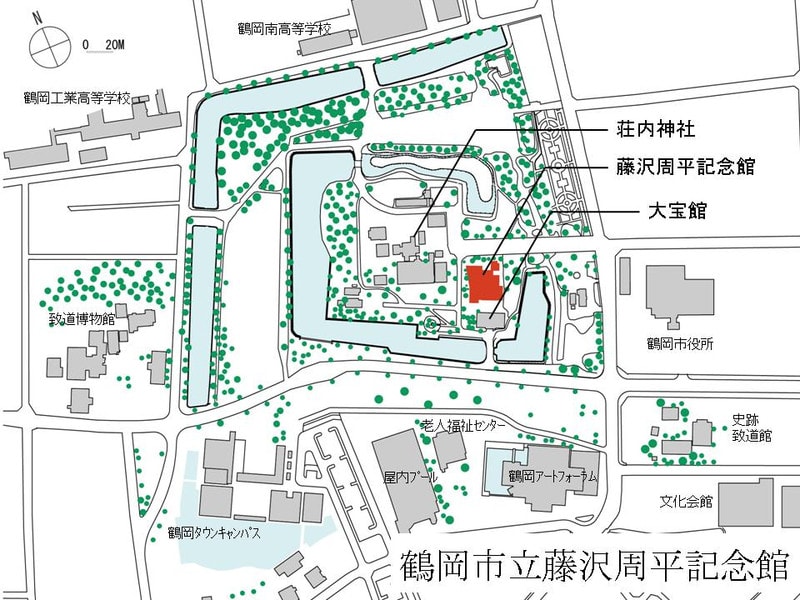

藤沢周平記念館の敷地は彼が愛してやまなかった鶴岡市のシンボル、鶴岡城の本丸にあります。

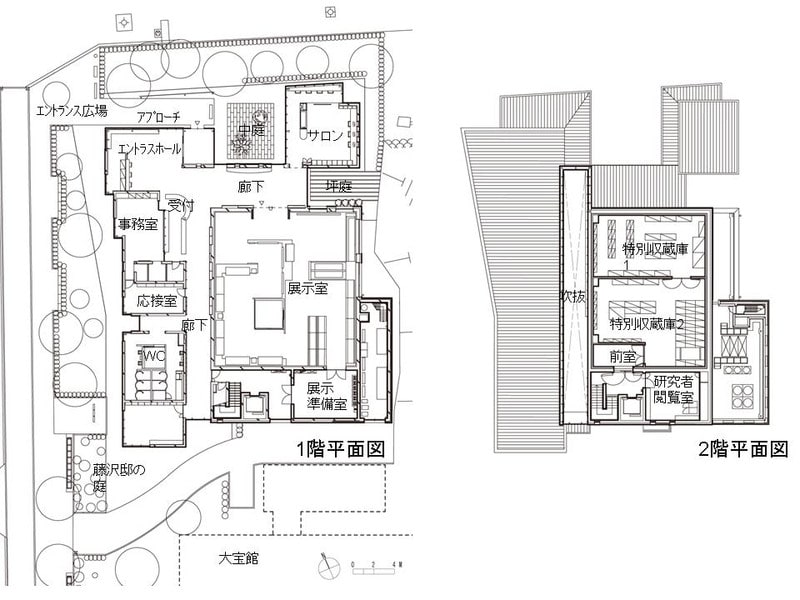

施設は、RC、S造の混構造の2階建て、床面積930㎡ほどの小振りなものです。これが1階平面図。2方向を参道、南を文化財である大正建築、東を土塁に囲まれています。1階は展示室を中心に周りを事務室などが囲むというシンプルな構成です。2階は収蔵庫が中心となります。

私たちは4つのテーマを持って設計しました。1つめは外部環境との調和ということです。参道などに対して圧迫感を与えないために、中央部が高く、周辺が低い凸状の立面を持っています。これは北側の参道から見ています。

これは北西の角から見ています。松を避けるように、屋根を斜めに切り取っています。

これは西側の脇参道から見ています。外壁には地元の杉材を用いています。

参道側で松を避けた凹み部分は小さな庭になっています。このように外に対して、あまりあからさまに主張するのではなく、いわば静かな存在感を獲得しようということは、目立つことが大嫌いであった藤沢氏の遺志にもかなうものだと思います。

次に内部空間を説明します。藤沢周平氏は晩年まで故郷庄内鶴岡の風景や厳しい雪国の風土を愛しつづけました。私は庄内鶴岡の風土をかたちづくる空間の原理や伝統的な工法をぜひこの建物に生かしたいと考えました。

そこで次の2つのテーマがでてきます。1つは城下町のつくられ方に学ぶというものです。鶴岡のまち割はまち自体の論理というよりも、周辺にある山の存在に対応して、その山に決定権をゆだねるように街路の方向性が決められています。

この原理を取入れました。内部空間の骨となる廊下やエントランスホールなどは周辺にある歴史的文化的な存在感を獲得しているものに対応して決められています。

もう一つのテーマは鞘堂形式を取入れるということです。この地域では大切なものを入れる蔵を杉材のサヤで覆っています。

記念館では、藤沢氏の大切な遺品を展示収納する白い蔵をこのようなサヤで覆いました。この方式により年中変わらない温度、湿度の環境が実現できます。

2つの原理を適用したということを踏まえて内部空間を説明します。エントランスホールから見返しています。内部空間の骨となっている廊下は土塁を向いています。

エントランスホールは、荘内神社を臨むように位置しています。

背骨ともいえる廊下ギャラリーです。大正建築大宝館のほうを向いています。

左の壁が蔵の外壁にあたります。漆喰で仕上げています。右側の壁と天井は鞘にあたるもので主に杉材で仕上げています。両者を垂木形状の杉のリブがつないでいます。

エントランス方向を見返します。右手のどっしりとした蔵を囲む鞘はできるだけ軽やかに表現したいと考えました。光は上方から入ってきます。

最後のテーマは建物内外で藤沢周平氏と出会う場を自然なかたちで設けるというものです。藤沢周平氏の文学世界と出会うのが展示室です。展示設計は、トータルメディアさんです。展示は色々と変わることがありますが、まさに蔵のようにどっしりとした箱をつくりました。吹き出しのグリルはクリ材です。

天井は杉材による根太天井のようにしました。無柱空間とするため、梁はアンボンドPC鋼による現場打ちプレストレストコンクリートです。

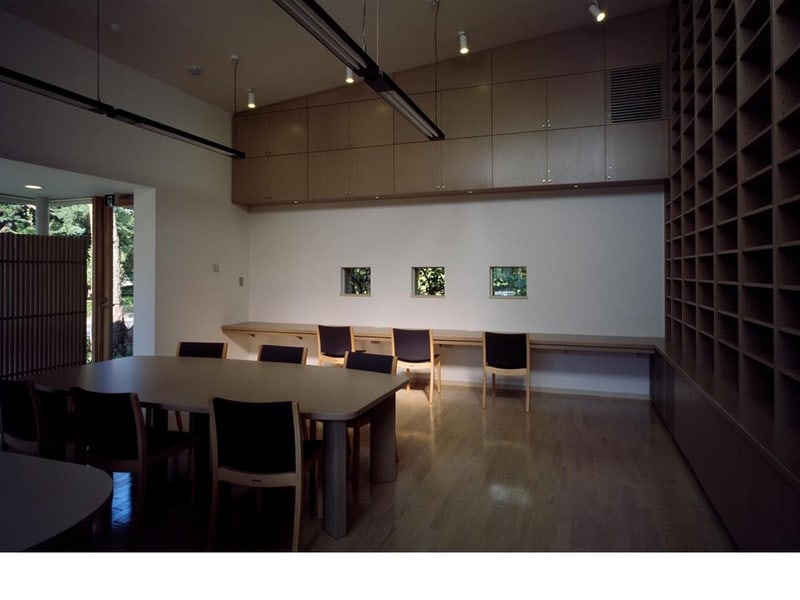

サロンです。ここで出会うのは少年の日の藤沢周平氏です。

小学校の頃、この場所にあった小さな図書館の天井まで並ぶ本棚を見たときの興奮を彼はエッセーに記しています。

まさにこの場所で少年藤沢周平は本に親しむことを覚えたのです。

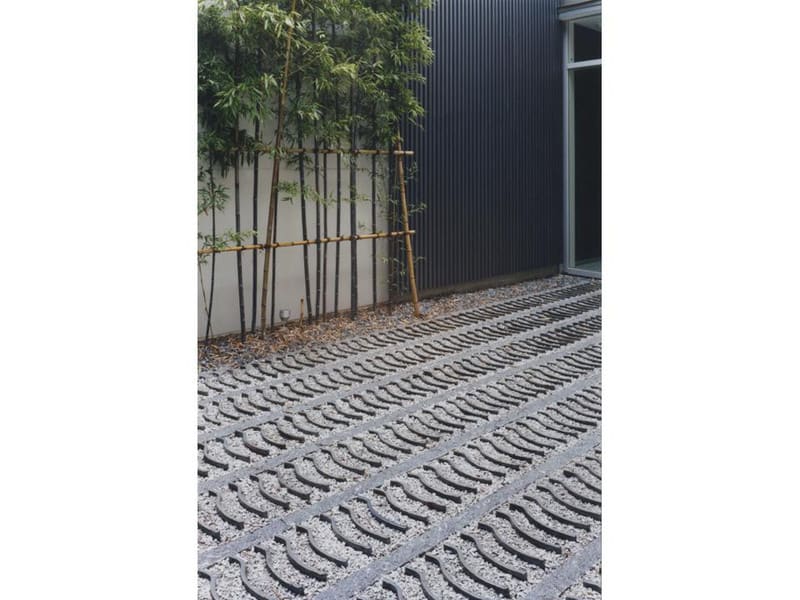

土塁を臨む開口からは、普通に暮らす生活人藤沢周平氏を偲ぶことができます。床に敷かれているのは藤沢邸の瓦です。右側に見える黒竹の一部は庭にあったものです。

会議室からは藤沢周平氏の小説に多く登場する桜が見えます。ここに、藤沢周平氏が手をかけていた庭をそっくり東京から移設しました。

また、時代小説家藤沢周平氏を感じてもらうよう連子格子を彷彿させるデザイン表現も随所に試みました。

外壁を後退させた庭では藤沢氏が眺めていたカクレミノ、南天と出会います。床には藤沢家の塀につかわれていた大谷石を敷きました。

右手がエントランスアプローチですから、記念館を訪れる人はまず生活人としての藤沢周平氏に出会うというわけです。

現在、月に1万人近くの方々が訪れる、ある意味では観光名所になっていますがています。しかしこれからも森の中に静かに在る、このたたずまいを大切にしていきたいと考えています。

説明を終わります。ご清聴有難うございました。

Tokihiko Takatani

Architect/Professor

Takatani Tokihiko and Associates, Architecture/Urban Design, Tokyo

Graduate School of Tohoku Koeki university ,Tsuruoka city, Yamagata