当ブログへ初めてご訪問の皆さま、また日頃からお読みくださっている皆さま、ありがとうございます

当ブログへ初めてご訪問の皆さま、また日頃からお読みくださっている皆さま、ありがとうございます

当ブログへ初めてご訪問の皆さま、また日頃からお読みくださっている皆さま、ありがとうございます

当ブログへ初めてご訪問の皆さま、また日頃からお読みくださっている皆さま、ありがとうございます

いつもお読み頂きありがとうございます

いつもお読み頂きありがとうございます

さて、9月15日は町田久成(名前の読みは「ヒサスミ」)の命日でした。

3年前に購入した本、関秀夫 著『博物館の誕生 ー町田久成と帝室博物館ー』によると、明治29年頃から体調を崩し、上野の博物館に近い谷中道に面した「明王院」に定住し、そこで一年半ほどの療養生活を送ったそうです。

(以前書いた記事もありますので宜しければお読み下さい →『関 秀夫著『博物館の誕生 ー 町田久成と東京帝室博物館 ー』(☆翌4月5日追記あり) 』)

そして、明治30年(1897年)9月15日に、不忍池が見える上野公園の韻松亭で、親しかった女主人(‥‥って、どなただろう?? )に看取られて亡くなったそうです。

)に看取られて亡くなったそうです。

現・東京国立博物館の裏庭には、没後十七回忌の供養を兼ねて大正元年10月に旧友であった井上馨らが建立した顕彰碑があり、その碑文は重野安繹の作成になるものだそうですが、そこには政府の出した公式発表と同じく、東叡山明王院で没したと記されているそうです。

現・東京国立博物館の裏庭には、没後十七回忌の供養を兼ねて大正元年10月に旧友であった井上馨らが建立した顕彰碑があり、その碑文は重野安繹の作成になるものだそうですが、そこには政府の出した公式発表と同じく、東叡山明王院で没したと記されているそうです。

また、同書のp.186 には「明治二十二年二月十一日、大日本帝国憲法が公布され、その三ヶ月後の五月十六日になると、宮内省の博物館は館名を「帝国博物館」と改めた。」とあります。

そこで、明治23年に書かれたイサさんの『都見物日記』と照会してみたところ、

そこで、明治23年に書かれたイサさんの『都見物日記』と照会してみたところ、

上野の博覧会へ出掛けた事が書かれているのは、5月7日から9日にかけてで、

☆7日には「上野の博覧会に」出掛け、「三時過まで色々の品を見、」博覧会(場)の中の茶店で弁当を食べ、その後また夕方まで展示物を見たようです。(「5月7日 雨降りながらも、上野の博覧会に」 )

☆8日には「馬車に乗り上野迄行く。直ぐと美術館に行く。」

この日の「美術館」というのは、博覧会の2階の展示会場の「美術部」だったのかもしれません。最初に読んだ時には、単独の美術館かと思っていましたが、これも前述の関氏の本(p.204)を読んで気づきました。(「5月8日 上野博覧会、美術館、九段坂招魂社」 )

☆9日は上野の博覧会へ行ったのは弟・轟だけでしたので、イサさんの日記には博物館の展示については書かれていません。

(「5月9日 轟殿は博覧会へ、 佐原芳どの、 山井於時様、 永岩直次郎さんもご来訪」 )

そういえば偶然にも、今日9月17日(明治17年)はイサの妹・筆さんが町田久成と離婚した日でした。

「お筆殿の子供の墓」って、やはり気になります。。

これも前述の本によると、明治12年に結婚した町田久成は長男を早くに亡くしているそうなのですが、もしかしたらその子の墓なのかな?と思ったり。

ただ、「結婚後三男一女をもうけたが、長男と妻を早く亡くしている」とあるので、

今ひとつハッキリしないのですけどね。筆さん、大正14年まで生きてるし。→ 『 大正14年まで生きた筆(フデ)さん 』

この本には、二男・秀麿さん(明治13年生まれ)、三男・茂さん(明治15年生まれ)とあります。

結婚が明治12年で、離婚は5年後の明治17年。

<この間、明治15年3月20日、上野の山に念願の「博物館」がオープンした。それまでには、紆余曲折(明治11年に大久保利通が亡くなったことも影響するなど)様々な苦労があったようですが、それは別の機会に書きたいと思います>

また、曽祖父の戸籍に養女で入ったテウ(蝶子)さんは明治16年生まれなのですが、「町田久成 二女」とあるのです。

もしかしたら、亡くなった長男というのは実は長女だったのでは?と思ったりも‥‥。

イサさんたちが大圓寺でお参りした筆さんの子供の墓とはこの子かしらん?よくわかりません。。

ところで、町田久成(ひさすみ)が滋賀県の園城寺(通称:三井寺)で剃髪し出家したのは明治22年12月1日だそうで(因みに、出家した際には同時に「二人の幼い息子も」剃髪させ、稚児僧として久成のそばに置いたと当時の新聞にもあるそうです)、その翌年にイサさんや曽祖父・轟は「都(東京市)見物」しているわけですね。

出家した町田久成については、当時度々新聞記事の話題に上ったらしく、

明治26年のシカゴ博覧会には、13歳になった秀麿さんを連れて渡米したことが伝えられているそうです。

町田家の家督を相続した町田秀麿さんは、昭和42年までご存命だったそうです。(p.229)

実は終戦後、町田家の今のご当主一家が台湾から引き揚げて来られたのち、戦後の「尋ね人」放送で秀麿さんから探されて家督を相続されたということを、以前あった「子孫が語る薩摩スチューデント」(2017年7月)の講演後にご本人から伺っています。

町田久成の弟・町田申四郎(のちに町田棟(むねき)実種)の息子さんが、町田秀麿さんから家督を継承され、更に今のご当主に引き継がれたということのようです。

9月20日のFBで書いたものです。

9月20日のFBで書いたものです。

アップした後に気付いた事もコメント欄から拾ってまとめてみました。備忘録として。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

数日前父方祖母の父親・寺山用之の兄「寺山用信」で検索かけたら「寺山用央」という名前が載った『鹿児島県史料集 (55) 通昭録(四)』(鹿児島県立図書館)が上がっていた。

「樺山」とか「美代(みしろ)」とかの見慣れた名前もある中で、8ページに「寺山用央」の名前が出てくる。(14ページ以降にもある)

※「美代清○」という名前は、曽祖父の戸籍に一時養子入りした「町田久成の娘てう」さんの子供が「美代姓」なのだけど、繋がりがあるのだろうか?

関連記事 → 『テウさんについて』

11ページには「名越恒篤 左源太」の名前も??

この人はいったい‥‥だれ?

そもそもこの史料集の意味がよくわかっていませんが‥‥(汗)

‥‥‥とここまで書いて数日後

‥‥‥とここまで書いて数日後

「11ページ」の「名越恒篤 左源太」って誰?って書いたけど、自分のブログ読んでたら書いてあった(笑)

初代・名越恒渡(つねただ)の孫、すなわち三代目さんでした〜

(ココ の文章の「☆3」をお読み下さい)

の文章の「☆3」をお読み下さい)

『月桂院とは』

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

〈 これより10月12日 追記 〉

この、『鹿児島県史料集 (55) 通昭録(四)』(鹿児島県立図書館)は、平成28年3月刊行のようです。

「『通昭録』は江戸時代後期 得能通昭(享保十四年生まれ 寛政元年没)郡奉行や勧農使として務める傍ら収集したものを江戸在勤中にまとめたものです。」とありました。

また収録内容に関しても巻頭に鹿児島県立図書館長・原口泉先生の「刊行のことば」があるので読んでみて下さい。

また改めて名越恒篤の前後の歌や名前を読んでみると、「二階堂省行 與右衛門」の名で

また改めて名越恒篤の前後の歌や名前を読んでみると、「二階堂省行 與右衛門」の名で

「甲申の月見かてら名越恒をとむらひてよめる」とありました!

この方、『島津家家臣団系図集 下巻』で確認したら、p.312に

231 二階堂氏「藤原姓維遠流」(蔀(しとみ)家)に「与右衛門(城下士小番二階堂与右衛門家)」とありました。

☆ちなみに二階堂氏の「二男家筋行恒流」(源太夫家)子孫、二階堂行三には名越左源太時敏の姉が嫁いでいるようです。

なお、この名越恒篤の「望月の今宵はよしやくもるとも又こん秋の光こそ見め」歌はp.107下段にも「重出」として載っており、

なお、この名越恒篤の「望月の今宵はよしやくもるとも又こん秋の光こそ見め」歌はp.107下段にも「重出」として載っており、

つくりなすみきりにつゝく海山はあかぬ詠そ世に類ひなき

八月十五夜名越恒篤君をとふらひてよめる

私云(去)君時罷蟄居 二階堂省行

(重出)

望月の今宵はよしやくもるとも又こん秋の光こそ見め(67オ)

返し 名越恒篤

問ひ寄し人の情をみつ月に心のくまもはれてうれしき

寺山用央

よくよく読んでみると、p.110にも恒篤の名がありました。

山かせのかよ(な)ふ麓の秋の色に心もなひく小田の民草

さま〳〵に味をつくしの田面哉

名越恒篤歟

美代清相に関してはp.109に

はてしなき遠き東の隅田川たえぬ流をいつまてか汲む

美代清相

とあったり、p.8、p.14にも数多く載っています。

この様に、ネット検索で読めるのはとてもありがたい事ですね

この様に、ネット検索で読めるのはとてもありがたい事ですね

肝心の「寺山用央」については、寺山氏二男家別立の中にその名前があります。

肝心の「寺山用央」については、寺山氏二男家別立の中にその名前があります。 この二男家の子孫に「寺山修司」の名前もあります。

この二男家の子孫に「寺山修司」の名前もあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます💕

前回から少々間が空いてしまいました。

実は父が先月半ばに急な発熱でそれから3週間ほど自宅で養生しており、看護に時間を当てていたのでブログの更新が出来ませんでした。

幸い父の体調も回復し、今は元気にしております♪

さて、2年前に書いたこのブログ記事です → 「関 秀夫 著『博物館の誕生 ー 町田久成と東京帝室博物館 ー 』

読み返してみたところ、町田久成の「長女・蝶子」さんは、久成の2人の息子より年長だと思い込んでしまっていたようで…。

☆前述記事の中のこの部分です↓

「と、ここで、「テウ」さんは明治16年生まれとあることに気づき

蝶子さんではないことは明らかになるのですが、(←☆ここも翌4月5日追記しました)」

だから、私の曾祖父・轟の養女に入った「町田久成の二女・テウ」さんが明治16年生まれなので、この本に書かれている「蝶子」さんとは別人かと思っていたけど、次姉フデの娘に間違い無いと思われます。

で、「テウ(蝶子)」の上に2人の兄・秀麿さんと茂さんがいたということですね。

話は飛びますが、昨夜は急遽、町田家の御当主・忠夫様と再会し、父を紹介する事が出来ました。

父は「湾生(=戦前の台湾生まれ&台湾育ち)」ですが、御当主・忠夫様も一時期幼少の頃に台湾で過ごされたそうで、以前から一度会って話が出来ればと希望されていたので、今回の好機を改めてありがたいことだと思っております。

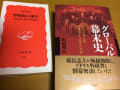

☆画像は、昨日戴いた胸像の特製絵葉書と

一昨年(2017年)の「胸像建立記念 町田久成展」のパンフレットです

☆関連記事

「町田久成さんについて」

「黎明館学芸講座「なごや左源太の明治維新」など」

先日購入した『 博物館の誕生 ー 町田久成と東京帝室博物館 ー 』を拾い読み。

(2005年5月著作 6月21日 第一刷発行)

この本では「ひさなり」と読み仮名が振ってありますが、

私としては敢えて「ひさすみ」と読ませていただいています。

(一新朋秀氏の論文にアルファベット表記がされているらしい)

↓

☆桐野作人さんのブログ「膏肓記」コメント欄を参照ください

さて、焦らず頭から読もう、と思いつつ、やはり気になるのは私生活。

というのも、以前にも書きましたが、曾祖父の姉・筆さんの元夫だったからなのです。

↓

☆2010年4月21日の記事「名越フデさん」

そこで、思ったことなどをつらつらと書いてみようと思います。

☆☆☆

まず、

「終章 晩年の町田久成」の中の「橋場の町田久成邸」の件を読んでみた。

「出家後の消息を伝える明治二十三年一月の『読売新聞』の記事」の紹介があり、

「浅草橋場にあった本邸と向島小梅の別邸」を売却したことなどが書かれていた。

☆ここで、「明治二十三年」に反応する私。

というのも、川上イサさんが記した日記(※↓後述『都見物日記』参照)が明治23年のものだったから

そのあたりの年代には自然と敏感に反応する習性がついた。(☆この部分、翌4月5日追記しました)

その先を読んで驚いたのは、

「明治十二年まで独身で家庭をもたなかった」(P.217)と書かれていたこと。

えっ?! そうだったの?

筆さんと離婚したのが明治17年9月12日。

これについては、名越時成さんのご子孫の内村氏から頂いた戸籍謄本のコピーに

「明治十七年 九月十二日 鹿児島懸日置郡石谷村 町田久成 妻 離婚に付き復帰」とあります。

亡き父・名越(左源太時敏 改め)泰藏の後を継いだ時成さんの戸籍に復帰しているのです。

町田久成さん46歳、筆さん39歳の時。

ってことは、やはり現在の久成さんのご子孫は筆さんの子供のご子孫?

読み進めると、「(島津)久光が鹿児島に戻った三年後の明治十二年に結婚している。」

とあり、

「‥‥(略)‥‥確かなことはわからないが、そのころ町田は浅草の橋場にも邸宅を持っており、橋場町二十九番地を公式の住所として内務省に届けている。」

「結婚後、三男一女をもうけたが、長男と妻を早く亡くしている。」と。

おや?ではその妻とは、筆さんではないの?

そして、

「出家のとき、二男で九歳の秀麿(明治十三年生まれ)と、

三男で七歳の茂(明治十五年生まれ)がいて、

後添えの千代が長女 媟子と二人の息子の世話をしていた。」

と書かれていて、私は益々困惑するのでした。

(ついでに言うと、私の祖父・篤彦が生まれたのは明治14年だからフデおばさんの二人の息子と同年代)

一瞬、その千代さんが筆さん?で、筆さんの変名?などと思いましたが、

そんなはずはない、と思い直しました。

更に先を読むと「町田久成の出家」のところには

「久光の死を見届けた町田久成は、奈良で内室の千代を出家させ、」(P.227)とあったのです。

(島津久光は明治二十年十二月六日、七十一歳で亡くなる)

正直なところ、筆さんに関する記録がほとんどない中で、

これも以前このブログでも度々取り上げてきた、左源太の長女・イサさんの『都見物日記』(※↓)には、妹・筆(フデ)に関する記述があります。

その中の5月10日の日記には、「(前略)‥‥、八時過ぎより泉岳寺御仏像、由良の助御墓、皆々四十七人のお前拝見いたし候。それから大円寺の名越家御祖先の墓へ御参りいたし、三人(※↓)にて草とり掃除いたし候。お筆どの子供の墓へも参り、少々下にて有之(これあり)候。此れより又浅草の観音に参詣仕候也。‥‥(以下略)」とあり、この「お筆どのの子供」とは、亡くなった長男では?と推察できると思うのですが、どうでしょう。

それから、ウチの曾祖父の戸籍にも「町田久成」の名が記されているのです。

久成さんと筆さんが離婚し、筆さんが兄・時成戸主の戸籍に復帰した日付けで

「明治十七年九月十二日 鹿児島懸日置郡石谷村 町田久成二女入籍ス‥‥(以下略)」として、「養女 テウ」という女性の名があります。

「テウ」は「ちょう」と読みますね。

ということは?もしかしたら「蝶子」とは同一人物?

と、ここで、「テウ」さんは明治16年生まれとあることに気づき

蝶子さんではないことは明らかになるのですが、(←❌ のちに「長女=長子ではない」と気付く

のちに「長女=長子ではない」と気付く )

)

(↑ これについては2019年4月に『テウさんについて』に書きましたが「蝶子=テウ」のようです〈2021,3,30追記〉)

これについては2019年4月に『テウさんについて』に書きましたが「蝶子=テウ」のようです〈2021,3,30追記〉)

テウさんの明治36年生まれの男児もウチ(曾祖父・轟)の戸籍に記されています。

この方のご子孫は鹿児島におられるそうです。面識はありませんが、

前述の内村氏に教えていただきました。

前にも書きましたが、様々事情がありそうですし、あまり推測するのもどうかと思いつつ、あれこれ考えてしまうのです。

こんな風で、なかなか書き出せなかったのですが、どうにかまとめることが出来ました。

ちなみに、「奈良で内室の千代」さんを出家させた後の記述は

「久光三回忌の仏式供養に合わせて、明治二十二年十二月一日に滋賀県の園城寺で桜井敬徳和尚(剃髪の二週間後に示寂)の手により剃髪した。法名は久成(きゅうせい)とした。同時に二人の幼い息子も剃髪させ、稚児僧としてかれのそばにおいたと当時の新聞にもある。」

また、冒頭の「はじめに」の中には、こう書かれています。

「いまでは、かれの名を知る人は少なくなったが、明治時代の新聞にはしばしば登場して、数多くの話題をふりまいた文化人の一人である。JR西鹿児島の駅前に「若き薩摩の群像」という記念塔が立っている。‥‥(中略)‥‥その最上段に、当時の薩摩藩大目付で留学生の督学をつとめた二八歳の町田久成の姿がみえる。」

☆町田家については、お名前や家系図など今ひとつ把握しきれていないので、さらに勉強しようと思います。

☆もし町田家の方なり、この件(フデさんや蝶子さんなどにも)に関してなにかご存知の方がおられたら、ご一報いただけるとありがたいです。

コメント非表示希望の方はそのように明記して下さいませ。

(※)名越左源太時敏の長女・イサが記した『都見物日記』は川上家のイサさんのお姑さん、イサさん、それと弟である私の曾祖父・轟の三人で船や鉄道を乗り継ぎ大坂・西京・東京・日光・金比羅参詣などを巡った際の日記で、寺師若法師さんにより薩摩狂句の『さんぎし』に紹介されたもの。明治23年4月17日鹿児島出発から5月29日までの旅の様子が書かれています。

☆☆☆

《'17. 9.17追記》

幸いなことに、この約3ヶ月後のフォーラム『子孫が語る薩摩スチューデント』で町田家の方とお話しする機会を得、いくらか確認することが出来ました。