3年前の今日・3月13日、雑誌『少女の友明治・大正・昭和ベストセレクション』が発売された。

これは、2009(平成2)年に、創刊100周年を迎えた『少女の友』の版元である実業之日本社が、54年ぶりに、過去の傑作記事をセレクトし、再録したリバイバル特別号として1号だけ復刊させたもの。

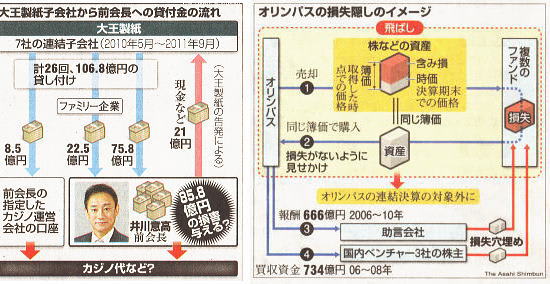

創刊100周年記念復刻版のサイトによると『少女の友』は“「少女にこそ一流の作品を」をモットーのもと、与謝野晶子 、井伏鱒二 、太宰治、川端康成、吉屋信子、中原中也ら、当代きっての作家達の作品が筆をふるい、若き中原淳一が表紙画家として活躍した少女向け雑誌”であり、1908(明治41)年に創刊、1955(昭和30)年の終刊まで48年間続いた。日本の少女雑誌史上、もっとも長きにわたって刊行された雑誌である。...としている。

題字は当時20代だった北大路魯山人が揮毫(きごう)したものという(※1の会社概要>実業之日本社トリビアを参照)。この「少女の友」創刊100周年記念号発刊は、廃刊から50年以上にもなる今も多勢いる愛読者からの強い要望によるものであったという。

上掲のものが、雑誌『少女の友』創刊100周年記念号明治大正昭和ベストセレクション。

掲載された小説でとりわけ人気の高かったのは吉屋信子と川端康成で、川端康成の『乙女の港』(1937年[昭和12年]6月号 ~ 1938年(昭和13年)3月号)は、中原淳一の挿絵の魅力とあいまって一大ブームを巻き起こしたというが、『乙女の港』は、のちに芥川賞をとる中里恒子が、当時のまだ無名時代に代作したものらしい(※2参照)。

以下参考の※3:「中原淳一公式HP」のプロフィールによると、日本美術学校で、本格的に西洋絵画の勉強に励み、1930(昭和5)年、17歳の時には、上野広小路の高級洋品店にオーダー服のファッションデザイナーとして迎えられ、1932(昭和7)年19歳 の時、銀座の松屋にてフランス風人形の個展を開催し、新聞雑誌にて絶賛され、一躍有名になり、これを機に『少女の友』と専属契約を結び、雑誌『少女の友』の表紙、挿絵を手がけるようになり、一流抒情画家の仲間入りをするようになったようである。

戦時中の1945(昭和20)年3月に横須賀海兵隊に召集されるが、8月には復員してすぐに出版の「ひまわり社」を設立し、1946(昭和21)年に雑誌『ソレイユ』(フランス語で太陽、ひまわり。後のそれいゆ)を創刊する。その後、雑誌『ひまわり』、『ジュニアそれいゆ』を次々に創刊。掲載内容は、マナーなどの礼儀、洋服や浴衣の型紙、料理のレシピ、スタイルブック、インテリア、等幅広く一貫し「美しい暮らし」を演出した。

雑誌『宝塚をとめ』の表紙を中原が手掛けたことが縁で、戦前の宝塚歌劇団の男役スター葦原邦子を妻とした。この時期の画風は妻の容貌に似た挿絵も多く、中原の葦原への思い入れが窺えるという。晩年の22年間を館山市で送った。

今日このブログで、3年も前の創刊100周年を迎えた『少女の友』の特別号のことをとやかくと書くつもりはない。ただ私は、若い頃、大阪の商社の衣料品部門でファッション関係商品の企画・製造の仕事にも就いていた事があり、その後も、長く衣料品分野で仕事をしていたこと、それに、絵が好きで、中原淳一の絵のファンでもある。

もともとお酒大好き人間なので、趣味で酒器のコレクションなどしているうちに、いつの間にか絵葉書まで購入しており、その絵ハガキの中に、彼の書い絵ハガキも少しだけ持っていることから、彼の絵とそのような少女が書かれた歴史的背景などをちょっと、この機会に調べてみようと思い、このブログを書いた次第である(冒頭の画像は、戦時中のものと思われる少女雑誌付録絵葉書。中原淳一画)。

彼の略歴等は上述のようなものであるが、公式HPには触れられていなかったが、中原は、『少女の友』で、1937年(昭和12年)]5月号 ~ 1940年(昭和15年)5月号まで、「女学生服装帖」というファッション・ページを担当していたそうだ。

この「女学生服装帖」は、中原が大戦前夜の1937(昭和12)年、街をゆく女学生の洋装のちぐはぐさに心を痛めて筆をとったイラストエッセイで、1940年(昭和15)年、戦争が始まると、優美でハイカラ、かつ目が大きく西洋的な淳一のイラストが軍部から睨まれ、その軍部の圧力によって突然雑誌への執筆を禁じられ終了するまで、セーラー服の着こなしから、髪型、しぐさなど、すこぶる親身でちょっぴり辛口なアドバイスで、読者に大きな影響を与えたという。どうも、淳一は少女たちに、外見の服装だけではなく立ち振る舞いや身だしなみ、心掛けなど内面も美しい存在であることを願っていたのだろう。

このユニークな連載もの「女学生服装帖」を一冊にまとめて単行本化した『中原淳一の「女学生服装帖」 (少女の友コレクション) 』も2010(平成22)年9月、同じく、実業之日本社から、販売されている。本の内容、イメージはAmazonの本の紹介ここを参照されるとよい。

当時少女向けに、少女雑誌でこのようなファッションが紹介されていたのを見ると単に美少女の抒情画家としてだけでなく、プロフィールにもあるようにファッションデザイナーとしての素晴らしい能力があったことに驚かされるだろう。

私は、「女学生服装帖」でどんな絵が書かれ、どんな説明がされているのか詳しくは知らないが、贅沢で華美なおしゃれではなく、既製品の充実している現代とは違いまだまだハンドメイドが主流だった当時のこと、この連載では洋服も型紙はもちろん生地などの素材も紹介されているようだが、それはギンガムや木綿といった廉価な生地がほとんど、また、男物の袴や古い制服などを再利用して作る方法もよく出ているという。

先に紹介した私の絵葉書のコレクションの中にも、中原が戦時中に戦場の兵隊さんたちを慰めるために書いたと思われる慰問絵葉書のセット物「歌」と「服装」があり、これも当時(戦時中)のファッションを紹介しものであるが、「服装」では絵葉書には何を使って再利用するかなどその方法が補足説明されている。

中原淳一のファン非常に多く、このような希少な絵葉書は、古書店などでは1枚1000円もするそうだが、興味のある人は、私のHPの

コレクションルーム:Room 2絵 葉 書のところを覗いて見てください。

上掲の画像はその1枚である。

今、今著名なファッションデザイナーとして活躍しているコシノヒロコ・ジュンコ・ミチコの「コシノ3姉妹」を育て上げ、自らも晩年同じ職で活躍し、2006(平成18)年に死去した小篠綾子の生涯を実話に基づくフィクションストーリーとして描き、放送されているのが、NHKの朝ドラ「カーネーション」で、非常な人気を呼んでおり、私も毎朝見ているが、「カーネーション」の時代設定としては、1924(大正13)年9月の岸和田だんじり祭の初日の早朝、祭に参加する主人公の父親を見送るところから始まる。

設定当時の時代背景として、ちょうど1年前(大正12年)の9月1日に発生した関東大震災をきっかけとした、服装の洋装化への流れがあり、劇中でも洋装を提唱する新聞記事や心斎橋で洋服を着た人を良く見た話といった、洋装が進む様が出る場面がある(※4参照)。

物資不足の中、当時、11歳の糸子が初めて作ったアッパッパは、呉服店である家にあった晒(さらし)」で作った設定になっている。当時は、こういう方法で洋服を仕立て直すことが多く行われていただろう。主人公の糸子は、呉服屋の生まれにも関わらず早くから洋裁に興味を持ち、数々の修業と経験を経た後1934(昭和9)年に自らの洋裁店を立ち上げる・・・・。

NHKの連続テレビ小説「カーネーション」公式HP(※5)では、ドラマをもっと面白く見るための企画特集(スペッシャル)のページには「糸子がデザインした洋服たち」や、テレビタイトル画面などでも当時の懐かしいファッションが少し登場するが、「カーちゃん、ネーちゃんのふぁっション写真ギャラリー」では、大正から平成10年代にかけてのファッションが沢山紹介されており、当時の懐かしい風俗を鑑賞できるようになっているので、好きな方は、公式HP(※5)を覗かれると良い。

この小篠家に大きな影響を与えたデザイナーが、少女雑誌『少女の友』に可憐なスタイル画を描いているうちに、ファッションデザイナーの草分け的存在となった当時の中原淳一であり、NHKでは、今年(2012年)2月15日に、「歴史秘話ヒストリア」101回「“カワイイ”に恋して~中原淳一と“カーネーション”の時代」と題して、中原淳一の生涯について放映していた(※6)。

番組の最後に、晩年を過ごした千葉県館山市の塩見海岸にある中原淳一の詩碑から、詩の一部が紹介されていた。

赤いいガーベラの添えられた詩碑に刻まれた『もしもこの世に風にゆれる「花」がなかったら、人の心はもっともっと、荒(すさ)んでいたかもしれない』・・・で始まるこの詩の「花」や「色」の字にはそれぞれ、赤や青の色がつけられている。彼の色彩感覚、詩作の素晴らしさを感じさせてくれるものである。参考の※7:「Kaonfu~getu」を参照。詩碑の写真をクリックすると拡大するのでちゃんと詩が読める)。

中原淳一の絵を見ていると、どこか大正ロマンを象徴する画家・竹久夢二(1884-1934)の絵を感じさせる。私は、もともと夢二の絵が大好きで同じような中原の絵にも興味を持つようになったといえる。

中原は、昭和4(1929)年16歳のときに、画家を目指し上京したとき、当時一般の学生が目指していたピカソやルオーなどの本格的な油絵には目もくれず、夢二の描く可憐で可愛らしい絵に惹かれたという。それから、夢二の絵が載った雑誌を買いあさり、それを手本として描く事に熱中するが、中原を養ってくれていた兄に反対され、「カワイイ物がなぜ悪い」と引きこもっているとき、1927(昭和2)年、日米友好の印としてアメリカから日本各地へ贈られてきた青い目の人形が大きな話題を呼び、街角でも西洋人形が売られるようになりチョットしたブームになった。

なお、「青い眼の人形」は野口雨情が同名の詩を発表して有名になったもので、人形に添えられた手紙には「友情の人形」とだけ書かれており、人形も雨情の詩にあるセルロイド製ではなく、多くがビスクドール(陶器製)であったようだ。

これを見て、大きな目をした人形を作って個展をすると評判となり、『少女の友』へ誘われ入社し表紙絵を描くようになっことは中原のプロフィールのところで書いたとおりである。

今年(2012年)3月8日朝のMBSラジオ:子守康範 朝からてんコモリ!で「なぜ子供は可愛いのか」といったことを話していた。結論から言えば、心理学的に、目が大きいほど好まれることが分かっているようだ(詳しくは※8参照)。

だから少女画も目を大きく書いた方が可愛く見えるので、現代書かれている少女マンガの主人公も目の大きいものが多いし、現代女性の化粧方法なども、どのように目を大きく見せようかとずいぶん苦労しているようだ(^0^)。

しかし、それでは、昔の少女雑誌の少女の絵が皆、目が大きかったかと言うとそうではない。これからは、雑誌『少女の友』と中原淳一の直接的な話からは少し離れ、雑誌『少女の友』誕生までの少女雑誌の世界のことに触れてみる。ただ、何もこれは目の話しを書こうという訳ではない。

普通、こども以上大人未満の若い男子を「少年」とするとき、「少女」はその対義語となっているが、このこども以上大人未満の年代の女性をさす「少女」という概念は明治初期以前には存在しておらず、「少年」は、現代で言うところの少女をも含めた性別を区別しない言葉であった。それは、現代の「少年法」などでも司法の世界では、性別を問わないことが通常であるのと同様である。

「少女」という言葉がメディアに登場しはじめたのは、明治30年代ぐらいからである。このころから少女小説が書かれはじめ、1902(明治35)年、当時誕生したばかりの女学生をターゲットに日本で最初の少女向け雑誌『少女界』(4月号)が創刊された。

これは、『少年界』という少年向け雑誌の姉妹誌として、金港堂書籍から出版されたものであり、このころから少女というカテゴリー(事柄の性質を区分する上でのもっとも基本的な分類のこと)が、「少年」から分岐したといえる。

女学生とは当時、中等教育機関である旧制高等女学校の生徒をこう呼んだ。

明治維新後、日本は西洋の科学技術の移植を目指して、国家をあげて科学者・技術者の養成を行ってきたが、女子の高等教育の始まりは、1871(明治4)年文部省を新設し、翌1872(明治5)年、フランスの学区制を模範とした学制が発布されてからである。これは、従来根強かった「女子に教育は不要」との男尊女卑の考え方を否定し、国民皆学を目標とする近代教育の建設を目指して、教育を受ける機会が男女児童に平等に与えられたという画期的な意義を持つものであった。

この年に東京神田に官立東京女学校が設立され、一般教養に重点を置いたわが国の新時代の女子教育の中心機関として期待されたが、西南戦争後の財政難を理由にわずか5年でこの学校は閉鎖(1877[明治10]年)されてしまった。

一方、学制は1879(明治12)年には教育令に変わり、これ以降中等教育以上の男女別学を原則とする教育体制が作られ、中学校において、男女同等の教育を受ける機会は失われたもののそれでもなお、ミッション系女学校を初め、明治20年代の女学校や私塾では欧米の思想や風習、キリスト教などに触れ、文明開化の時代精神と知識を享受することが出来た。

この間教育制度には、色々と、試行錯誤があったが、 1885(明治18)年、内閣制度の成立にともない初代文部大臣に就任した森有礼の下で翌・1886 (明治19) 年学校令がしかれ、4年間の義務教育(1907年には6年間に延長)が認められ、国民教育は発達し、1899(明治32)年高等女学校令の発令によって女学生は急激に数を増やした。

そして、彼女達のファッションや言葉は良くも悪くも世間の注目を集めるようになる。

少女の名はついていないが、1901(明治34)年1月博文館より創刊された日本最初の女学生を主な対象とした雑誌『女学世界』(※10参照)や、「少女界」(明治35年創刊)、「少女の友」(明治41創刊)など彼女達を対象にした雑誌も数多く刊行され始め、いわば女学生は一定の社会的価値を持つ存在となった。

こうした女学生に対する教育のあり方については当時の知識人の女性観・家庭観が大きく影響していた。

幕末から明治前期にかけて、欧米留学や洋行を経験した為政者や啓蒙家達は、欧米社会の進歩を一方で支えているのは、人間としての教養を見につけ、良き妻として、夫を助け、賢母として子供を育て、家庭を管理できる聡明な女性の存在である事を知り、近代国家の道を急ぐわが国が、妻妾同居もありえた当時の家庭像を改め、一夫一婦制を確立することは議会制度や近代的法体系の確立と並ぶ緊急にして重要な政治課題の一つと考えた。

そんな中で、福沢諭吉や森有礼らの一夫多妻制批判の後を受けて、一夫一婦家族の具体的イメージを提示し、その担い手となる女性たちの育成にあたった教育指導家が、巌本善治であった。

そんな巌本のあるべき家庭と、女性のあるべき姿は、凡そ次のようなものであったようだ。

従来の君主と家来の関係にも例えられるような家族のあり方は、女性にとっても、男性にとっても決して幸福ではないし、また、緊張に満ちた家庭に育った子供は国家を建設する人材として完全に能力を開花することは出来ない。

新しい基礎を為すべき家庭は、愛し合う夫と妻が、互いに協力して作っていくもので、夫が一方的に命令し妻が従うという武士型の家族ではない。

社会と言う戦場で闘い帰って来る男達の疲れを癒す、団欒の場としての家庭が機能するためには、妻も「ホームの女王」として、家庭を合理的に経営する才覚を持つことが必要である。

また、時代を担う子供たちの教育に当たるのは、教養のある有能な母親像でなければならない。そのために料理や裁縫のみならず文学や歴史、科学など幅広い教養を身につけさせることが女学校教育の課題である。・・と。

すなわち、西洋近代化に範をとった家庭の建設と、それを担う「賢母良妻」の育成こそ彼の言論活動と、教育活動の目標であった。

1885 (明治18)年7月、巌本は、近藤賢三を編集人に日本初の本格的女性誌『女学雑誌』を創刊した。創刊号の「発行の主旨」には、「日本の婦女をしてその至るべきに至らしめんことを希図す」とある(※11参照)。「女学」とは、「女性の地位向上・権利伸張・幸福増進のための学問」と理解されている。

翌1886(明治19)年5月近藤が急逝し後を継いだ巌本善治が長く編集人を勤めた。主筆であった巖本は、明治女学校の教頭、校長を歴任し、思想と実戦を両立していることで一目おかれ、次第にその女性改良運動の先頭に立つことになる人物であった。

それは明らかに近世日本の儒教的女性像を批判する開明的色彩の濃いものであった。

こうした理念に基づき、政府は明治5年(1872年)、欧化主義の東京女学校を創立したのだが、明治30年代になると、

1、日清・日露戦争の体験から夫が不在でも国のために家を守るという概念を定着させること。

2、条約改正による外国人の内地雑居への対応策として、日本女性の「婦徳」(女子の守るべき徳義)を涵養すべきこと。

3、資本主義の発展に必要な女子労働力を供給し、なおかつ、それによる家制度の弱体化を防ぐことを目的に、国家のため、家のために働くという労働感を養成すること。

等の要因から日本の良妻賢母像は、明治中期までの開明的色彩から国家主義的性格の濃いものへと変化し、とりわけ女子教育の場で家制度維持、女子の本分の強調、家計補助的労働観、家事裁縫教育の重視などを中心に展開されていく。

森有礼は、「良妻賢母教育」こそ国是とすべきであると声明。翌年、それに基づく「生徒教導方要項」を全国の女学校と高等女学校に配布し、国家主義的性格の濃い「良妻賢母教育」を、高等女学校令で法的に規制して、公教育を通じて浸透させることを図った(週刊朝日百科」「日本の歴史」129号)。

大正期に入ると12歳から20歳前後の女性たちが、社会的義務(良妻賢母となること)を果たすことを猶予される期間(モラトリアム期)つまり、「少女時代」という時間をもつようになり、多様で流動的な生の輝きを見せ始めた。

そして、高等女学校の生徒達を中心とした、「女性文化」という独特の世界が形成された。その社会的背景には、尋常小学校卒業後も高等女学校や女子師範学校だけでなく実業学校、裁縫学校、看護婦、やタイピスト養成等々各種学校で学生生活を送る者が大正期を通じて激増し、実生活から相対的に独立した世界を持つ層が産まれたことがある。それに、この層は中等教育以上の男女別学により、同性・同年齢集団から成っていたので「女性であることは、どういうことか」と模索しつつある少女達にとって、お互いに問題を深める場となったようだ。

巌本の思想を受け継いだのは、このような都市の中間層に属する女子ちまり、「少女」たちであり、その後、続々発行される少女雑誌がいわゆる良妻賢母主義に沿った誌面づくりをし、少女たちを誘導する型ともなっていたが、当時の雑誌の読者欄の影響が大きかったようである。

そして、女学生の増加が、又、公教育の普及による読み書き能力の向上に伴う読書人口の増加が、少女雑誌の誕生を後押しする原動力ともなった。

竹久夢二の叙情的な挿絵を収めた少女雑誌、吉屋信子の少女小説を耽読(たんどく)し、宝塚少女歌劇団のスターたちに胸ときめかせ、友人や上級生との妖(あや)しくも美しい親密な関係性を生きた「少女」たち。近代日本の都市新中間層の興隆とともに誕生した「少女」という存在のリアリティーを、社会的・歴史的・政治的な背景に照準しつつ分析している人(今田絵里香。日本学術振興会特別研究員)がいる。

彼女が当時の雑誌が少女たちにどうのようなイメージ付をけし、少女像が時代とともにどう変わってきたととみているかなどは以下参考の※12:「少女雑誌にみる近代少女像の変遷:『少女の友』分析から」を見ると良い。又、「女学生:女学校:少女文化」等については、以下参考の※13:「第148回常設展示 女學生らいふ | 本の万華鏡 | 国立国会図書館」に詳しく書かれているのでそこを見られると良い。

最後に、私の好きな少女雑誌の挿絵についてであるが、雑誌の表紙絵の少女像、その瞳は明治から大正、昭和にかけ徐々に大きくなっているのが判る。

「少女界」(明治38年11月号)の表紙絵。その少女の目は、線や点でシンプルに描かれているが、これは、江戸時代以来の美人画の伝統を受け継いだ顔である。

大正5年2月号「新少女」。大正時代には、竹久夢二の描く少女像が登場。初めて瞳が開き、瞳の輝きが描かれている。語りかけてきそうな、生き生きとした表情が生まれた。

「少女画報」(大正15年2月号)。夢二の後、大きな瞳が主流になる。高畠華宵の描く少女は、大きな二重まぶた。白めが強調され、あでやかさが特徴。

「少女の友」(昭和14年4月号)。瞳は、昭和に入ると極端な大きさになる。中原淳一の絵である。大きな瞳が支持された背景には、当時、自由な発言ができなかった少女たちが目で自分の意思を伝えたい、という自己表現への思いが反映されている、と評論家の上笙一郎氏は語っているという(※14に画像とこの説明あり)。

大正時代を代表する高畠華宵の絵のことについては、以前このブログで大正と言う時代背景とそこに描かれた華宵の絵のことを書いた居るので興味があったら見てください。ここ→「挿絵画家・高畠華宵 の忌日」

次代とともに、少女の目も姿もどんどん変化してきているが、私などの年齢のものには、現代の女性は何か攻撃的で恐く見えて仕方がない。もう元に戻ることはないだろうが、大正・昭和初期の芯は強くても、温和で優しそうな女性像が懐かしい・・・、などと言うと叱られるだろうな~・・・( ̄ρ ̄)

(冒頭の画像は、戦時中のものと思われる少女雑誌付録絵葉書。中原淳一画。雑誌『少女の友』創刊100周年記念号明治大正昭和ベストセレクション。)

※1:実業之日本社ホームページ

http://www.j-n.co.jp/company/presidentmessage.html

※2:川端康成の「乙女の港」という本に盗作疑惑があったという話があるようだが・・・

http://q.hatena.ne.jp/1262778167

※3:中原淳一公式ホームページ

http://www.junichi-nakahara.com/

※ 4:大手小町 企画・連載(3)「アッパッパ」で洋装化、読売新聞、2011年8月26日

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/feature/20110826-OYT8T00156.htm

※5:連続テレビ小説「カーネーション」

http://www9.nhk.or.jp/carnation/

※6:NHK 歴史秘話ヒストリア

http://www.nhk.or.jp/historia/

※7:Kaonfu~getu

http://kaonfu-getu.blogzine.jp/yoke/cat2781588/

※8:なぜ子供は可愛いのか

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5184706.html

※9:大手小町:断髪洋装 働く女の決意 :企画・連載 : ニュース :: YOMIURI ONLINE

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/rensai/20090414ok0b.htm

※10:『女学世界』における「投書」の研究(Adobe PDF)

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/pdf/bl/77/77_07.pdf#search='女学世界'

※11:伊藤明己:女権論の系譜

http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~ito/works/dm/dancem2.htm

※12:少女雑誌にみる近代少女像の変遷:『少女の友』分析から

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28817/1/82_P121-164.pdf#search='少女の友 創刊号'

※13:第148回常設展示 女學生らいふ | 本の万華鏡 | 国立国会図書館

http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu148.php

※14:file148 「少女雑誌」|NHK 鑑賞マニュアル 美の壺

http://www.nhk.or.jp/tsubo/program/file148.html

国際教育協力懇談会資料16我が国の家庭科教育の経験と特徴

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/002/shiryou/020801ef.htm

女 学 生 の 絆(Adobe PDF)

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/nichigen/issue/pdf/9/9-06.pdf#search='明治、女学生 誕生'

明治~昭和の少女雑誌のご紹介

http://www.kikuyo-lib.jp/hp/08_menu.htm

雑誌「少女の友」の歴史 100周年記念号刊行 - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=VhXQUskDiAw

Kotobank.jp

http://kotobank.jp/

上田信道の児童文学ホームページ

http://nob.internet.ne.jp/

少女の友 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%8F%8B

これは、2009(平成2)年に、創刊100周年を迎えた『少女の友』の版元である実業之日本社が、54年ぶりに、過去の傑作記事をセレクトし、再録したリバイバル特別号として1号だけ復刊させたもの。

創刊100周年記念復刻版のサイトによると『少女の友』は“「少女にこそ一流の作品を」をモットーのもと、与謝野晶子 、井伏鱒二 、太宰治、川端康成、吉屋信子、中原中也ら、当代きっての作家達の作品が筆をふるい、若き中原淳一が表紙画家として活躍した少女向け雑誌”であり、1908(明治41)年に創刊、1955(昭和30)年の終刊まで48年間続いた。日本の少女雑誌史上、もっとも長きにわたって刊行された雑誌である。...としている。

題字は当時20代だった北大路魯山人が揮毫(きごう)したものという(※1の会社概要>実業之日本社トリビアを参照)。この「少女の友」創刊100周年記念号発刊は、廃刊から50年以上にもなる今も多勢いる愛読者からの強い要望によるものであったという。

上掲のものが、雑誌『少女の友』創刊100周年記念号明治大正昭和ベストセレクション。

掲載された小説でとりわけ人気の高かったのは吉屋信子と川端康成で、川端康成の『乙女の港』(1937年[昭和12年]6月号 ~ 1938年(昭和13年)3月号)は、中原淳一の挿絵の魅力とあいまって一大ブームを巻き起こしたというが、『乙女の港』は、のちに芥川賞をとる中里恒子が、当時のまだ無名時代に代作したものらしい(※2参照)。

以下参考の※3:「中原淳一公式HP」のプロフィールによると、日本美術学校で、本格的に西洋絵画の勉強に励み、1930(昭和5)年、17歳の時には、上野広小路の高級洋品店にオーダー服のファッションデザイナーとして迎えられ、1932(昭和7)年19歳 の時、銀座の松屋にてフランス風人形の個展を開催し、新聞雑誌にて絶賛され、一躍有名になり、これを機に『少女の友』と専属契約を結び、雑誌『少女の友』の表紙、挿絵を手がけるようになり、一流抒情画家の仲間入りをするようになったようである。

戦時中の1945(昭和20)年3月に横須賀海兵隊に召集されるが、8月には復員してすぐに出版の「ひまわり社」を設立し、1946(昭和21)年に雑誌『ソレイユ』(フランス語で太陽、ひまわり。後のそれいゆ)を創刊する。その後、雑誌『ひまわり』、『ジュニアそれいゆ』を次々に創刊。掲載内容は、マナーなどの礼儀、洋服や浴衣の型紙、料理のレシピ、スタイルブック、インテリア、等幅広く一貫し「美しい暮らし」を演出した。

雑誌『宝塚をとめ』の表紙を中原が手掛けたことが縁で、戦前の宝塚歌劇団の男役スター葦原邦子を妻とした。この時期の画風は妻の容貌に似た挿絵も多く、中原の葦原への思い入れが窺えるという。晩年の22年間を館山市で送った。

今日このブログで、3年も前の創刊100周年を迎えた『少女の友』の特別号のことをとやかくと書くつもりはない。ただ私は、若い頃、大阪の商社の衣料品部門でファッション関係商品の企画・製造の仕事にも就いていた事があり、その後も、長く衣料品分野で仕事をしていたこと、それに、絵が好きで、中原淳一の絵のファンでもある。

もともとお酒大好き人間なので、趣味で酒器のコレクションなどしているうちに、いつの間にか絵葉書まで購入しており、その絵ハガキの中に、彼の書い絵ハガキも少しだけ持っていることから、彼の絵とそのような少女が書かれた歴史的背景などをちょっと、この機会に調べてみようと思い、このブログを書いた次第である(冒頭の画像は、戦時中のものと思われる少女雑誌付録絵葉書。中原淳一画)。

彼の略歴等は上述のようなものであるが、公式HPには触れられていなかったが、中原は、『少女の友』で、1937年(昭和12年)]5月号 ~ 1940年(昭和15年)5月号まで、「女学生服装帖」というファッション・ページを担当していたそうだ。

この「女学生服装帖」は、中原が大戦前夜の1937(昭和12)年、街をゆく女学生の洋装のちぐはぐさに心を痛めて筆をとったイラストエッセイで、1940年(昭和15)年、戦争が始まると、優美でハイカラ、かつ目が大きく西洋的な淳一のイラストが軍部から睨まれ、その軍部の圧力によって突然雑誌への執筆を禁じられ終了するまで、セーラー服の着こなしから、髪型、しぐさなど、すこぶる親身でちょっぴり辛口なアドバイスで、読者に大きな影響を与えたという。どうも、淳一は少女たちに、外見の服装だけではなく立ち振る舞いや身だしなみ、心掛けなど内面も美しい存在であることを願っていたのだろう。

このユニークな連載もの「女学生服装帖」を一冊にまとめて単行本化した『中原淳一の「女学生服装帖」 (少女の友コレクション) 』も2010(平成22)年9月、同じく、実業之日本社から、販売されている。本の内容、イメージはAmazonの本の紹介ここを参照されるとよい。

当時少女向けに、少女雑誌でこのようなファッションが紹介されていたのを見ると単に美少女の抒情画家としてだけでなく、プロフィールにもあるようにファッションデザイナーとしての素晴らしい能力があったことに驚かされるだろう。

私は、「女学生服装帖」でどんな絵が書かれ、どんな説明がされているのか詳しくは知らないが、贅沢で華美なおしゃれではなく、既製品の充実している現代とは違いまだまだハンドメイドが主流だった当時のこと、この連載では洋服も型紙はもちろん生地などの素材も紹介されているようだが、それはギンガムや木綿といった廉価な生地がほとんど、また、男物の袴や古い制服などを再利用して作る方法もよく出ているという。

先に紹介した私の絵葉書のコレクションの中にも、中原が戦時中に戦場の兵隊さんたちを慰めるために書いたと思われる慰問絵葉書のセット物「歌」と「服装」があり、これも当時(戦時中)のファッションを紹介しものであるが、「服装」では絵葉書には何を使って再利用するかなどその方法が補足説明されている。

中原淳一のファン非常に多く、このような希少な絵葉書は、古書店などでは1枚1000円もするそうだが、興味のある人は、私のHPの

コレクションルーム:Room 2絵 葉 書のところを覗いて見てください。

上掲の画像はその1枚である。

今、今著名なファッションデザイナーとして活躍しているコシノヒロコ・ジュンコ・ミチコの「コシノ3姉妹」を育て上げ、自らも晩年同じ職で活躍し、2006(平成18)年に死去した小篠綾子の生涯を実話に基づくフィクションストーリーとして描き、放送されているのが、NHKの朝ドラ「カーネーション」で、非常な人気を呼んでおり、私も毎朝見ているが、「カーネーション」の時代設定としては、1924(大正13)年9月の岸和田だんじり祭の初日の早朝、祭に参加する主人公の父親を見送るところから始まる。

設定当時の時代背景として、ちょうど1年前(大正12年)の9月1日に発生した関東大震災をきっかけとした、服装の洋装化への流れがあり、劇中でも洋装を提唱する新聞記事や心斎橋で洋服を着た人を良く見た話といった、洋装が進む様が出る場面がある(※4参照)。

物資不足の中、当時、11歳の糸子が初めて作ったアッパッパは、呉服店である家にあった晒(さらし)」で作った設定になっている。当時は、こういう方法で洋服を仕立て直すことが多く行われていただろう。主人公の糸子は、呉服屋の生まれにも関わらず早くから洋裁に興味を持ち、数々の修業と経験を経た後1934(昭和9)年に自らの洋裁店を立ち上げる・・・・。

NHKの連続テレビ小説「カーネーション」公式HP(※5)では、ドラマをもっと面白く見るための企画特集(スペッシャル)のページには「糸子がデザインした洋服たち」や、テレビタイトル画面などでも当時の懐かしいファッションが少し登場するが、「カーちゃん、ネーちゃんのふぁっション写真ギャラリー」では、大正から平成10年代にかけてのファッションが沢山紹介されており、当時の懐かしい風俗を鑑賞できるようになっているので、好きな方は、公式HP(※5)を覗かれると良い。

この小篠家に大きな影響を与えたデザイナーが、少女雑誌『少女の友』に可憐なスタイル画を描いているうちに、ファッションデザイナーの草分け的存在となった当時の中原淳一であり、NHKでは、今年(2012年)2月15日に、「歴史秘話ヒストリア」101回「“カワイイ”に恋して~中原淳一と“カーネーション”の時代」と題して、中原淳一の生涯について放映していた(※6)。

番組の最後に、晩年を過ごした千葉県館山市の塩見海岸にある中原淳一の詩碑から、詩の一部が紹介されていた。

赤いいガーベラの添えられた詩碑に刻まれた『もしもこの世に風にゆれる「花」がなかったら、人の心はもっともっと、荒(すさ)んでいたかもしれない』・・・で始まるこの詩の「花」や「色」の字にはそれぞれ、赤や青の色がつけられている。彼の色彩感覚、詩作の素晴らしさを感じさせてくれるものである。参考の※7:「Kaonfu~getu」を参照。詩碑の写真をクリックすると拡大するのでちゃんと詩が読める)。

中原淳一の絵を見ていると、どこか大正ロマンを象徴する画家・竹久夢二(1884-1934)の絵を感じさせる。私は、もともと夢二の絵が大好きで同じような中原の絵にも興味を持つようになったといえる。

中原は、昭和4(1929)年16歳のときに、画家を目指し上京したとき、当時一般の学生が目指していたピカソやルオーなどの本格的な油絵には目もくれず、夢二の描く可憐で可愛らしい絵に惹かれたという。それから、夢二の絵が載った雑誌を買いあさり、それを手本として描く事に熱中するが、中原を養ってくれていた兄に反対され、「カワイイ物がなぜ悪い」と引きこもっているとき、1927(昭和2)年、日米友好の印としてアメリカから日本各地へ贈られてきた青い目の人形が大きな話題を呼び、街角でも西洋人形が売られるようになりチョットしたブームになった。

なお、「青い眼の人形」は野口雨情が同名の詩を発表して有名になったもので、人形に添えられた手紙には「友情の人形」とだけ書かれており、人形も雨情の詩にあるセルロイド製ではなく、多くがビスクドール(陶器製)であったようだ。

これを見て、大きな目をした人形を作って個展をすると評判となり、『少女の友』へ誘われ入社し表紙絵を描くようになっことは中原のプロフィールのところで書いたとおりである。

今年(2012年)3月8日朝のMBSラジオ:子守康範 朝からてんコモリ!で「なぜ子供は可愛いのか」といったことを話していた。結論から言えば、心理学的に、目が大きいほど好まれることが分かっているようだ(詳しくは※8参照)。

だから少女画も目を大きく書いた方が可愛く見えるので、現代書かれている少女マンガの主人公も目の大きいものが多いし、現代女性の化粧方法なども、どのように目を大きく見せようかとずいぶん苦労しているようだ(^0^)。

しかし、それでは、昔の少女雑誌の少女の絵が皆、目が大きかったかと言うとそうではない。これからは、雑誌『少女の友』と中原淳一の直接的な話からは少し離れ、雑誌『少女の友』誕生までの少女雑誌の世界のことに触れてみる。ただ、何もこれは目の話しを書こうという訳ではない。

普通、こども以上大人未満の若い男子を「少年」とするとき、「少女」はその対義語となっているが、このこども以上大人未満の年代の女性をさす「少女」という概念は明治初期以前には存在しておらず、「少年」は、現代で言うところの少女をも含めた性別を区別しない言葉であった。それは、現代の「少年法」などでも司法の世界では、性別を問わないことが通常であるのと同様である。

「少女」という言葉がメディアに登場しはじめたのは、明治30年代ぐらいからである。このころから少女小説が書かれはじめ、1902(明治35)年、当時誕生したばかりの女学生をターゲットに日本で最初の少女向け雑誌『少女界』(4月号)が創刊された。

これは、『少年界』という少年向け雑誌の姉妹誌として、金港堂書籍から出版されたものであり、このころから少女というカテゴリー(事柄の性質を区分する上でのもっとも基本的な分類のこと)が、「少年」から分岐したといえる。

女学生とは当時、中等教育機関である旧制高等女学校の生徒をこう呼んだ。

明治維新後、日本は西洋の科学技術の移植を目指して、国家をあげて科学者・技術者の養成を行ってきたが、女子の高等教育の始まりは、1871(明治4)年文部省を新設し、翌1872(明治5)年、フランスの学区制を模範とした学制が発布されてからである。これは、従来根強かった「女子に教育は不要」との男尊女卑の考え方を否定し、国民皆学を目標とする近代教育の建設を目指して、教育を受ける機会が男女児童に平等に与えられたという画期的な意義を持つものであった。

この年に東京神田に官立東京女学校が設立され、一般教養に重点を置いたわが国の新時代の女子教育の中心機関として期待されたが、西南戦争後の財政難を理由にわずか5年でこの学校は閉鎖(1877[明治10]年)されてしまった。

一方、学制は1879(明治12)年には教育令に変わり、これ以降中等教育以上の男女別学を原則とする教育体制が作られ、中学校において、男女同等の教育を受ける機会は失われたもののそれでもなお、ミッション系女学校を初め、明治20年代の女学校や私塾では欧米の思想や風習、キリスト教などに触れ、文明開化の時代精神と知識を享受することが出来た。

この間教育制度には、色々と、試行錯誤があったが、 1885(明治18)年、内閣制度の成立にともない初代文部大臣に就任した森有礼の下で翌・1886 (明治19) 年学校令がしかれ、4年間の義務教育(1907年には6年間に延長)が認められ、国民教育は発達し、1899(明治32)年高等女学校令の発令によって女学生は急激に数を増やした。

そして、彼女達のファッションや言葉は良くも悪くも世間の注目を集めるようになる。

少女の名はついていないが、1901(明治34)年1月博文館より創刊された日本最初の女学生を主な対象とした雑誌『女学世界』(※10参照)や、「少女界」(明治35年創刊)、「少女の友」(明治41創刊)など彼女達を対象にした雑誌も数多く刊行され始め、いわば女学生は一定の社会的価値を持つ存在となった。

こうした女学生に対する教育のあり方については当時の知識人の女性観・家庭観が大きく影響していた。

幕末から明治前期にかけて、欧米留学や洋行を経験した為政者や啓蒙家達は、欧米社会の進歩を一方で支えているのは、人間としての教養を見につけ、良き妻として、夫を助け、賢母として子供を育て、家庭を管理できる聡明な女性の存在である事を知り、近代国家の道を急ぐわが国が、妻妾同居もありえた当時の家庭像を改め、一夫一婦制を確立することは議会制度や近代的法体系の確立と並ぶ緊急にして重要な政治課題の一つと考えた。

そんな中で、福沢諭吉や森有礼らの一夫多妻制批判の後を受けて、一夫一婦家族の具体的イメージを提示し、その担い手となる女性たちの育成にあたった教育指導家が、巌本善治であった。

そんな巌本のあるべき家庭と、女性のあるべき姿は、凡そ次のようなものであったようだ。

従来の君主と家来の関係にも例えられるような家族のあり方は、女性にとっても、男性にとっても決して幸福ではないし、また、緊張に満ちた家庭に育った子供は国家を建設する人材として完全に能力を開花することは出来ない。

新しい基礎を為すべき家庭は、愛し合う夫と妻が、互いに協力して作っていくもので、夫が一方的に命令し妻が従うという武士型の家族ではない。

社会と言う戦場で闘い帰って来る男達の疲れを癒す、団欒の場としての家庭が機能するためには、妻も「ホームの女王」として、家庭を合理的に経営する才覚を持つことが必要である。

また、時代を担う子供たちの教育に当たるのは、教養のある有能な母親像でなければならない。そのために料理や裁縫のみならず文学や歴史、科学など幅広い教養を身につけさせることが女学校教育の課題である。・・と。

すなわち、西洋近代化に範をとった家庭の建設と、それを担う「賢母良妻」の育成こそ彼の言論活動と、教育活動の目標であった。

1885 (明治18)年7月、巌本は、近藤賢三を編集人に日本初の本格的女性誌『女学雑誌』を創刊した。創刊号の「発行の主旨」には、「日本の婦女をしてその至るべきに至らしめんことを希図す」とある(※11参照)。「女学」とは、「女性の地位向上・権利伸張・幸福増進のための学問」と理解されている。

翌1886(明治19)年5月近藤が急逝し後を継いだ巌本善治が長く編集人を勤めた。主筆であった巖本は、明治女学校の教頭、校長を歴任し、思想と実戦を両立していることで一目おかれ、次第にその女性改良運動の先頭に立つことになる人物であった。

それは明らかに近世日本の儒教的女性像を批判する開明的色彩の濃いものであった。

こうした理念に基づき、政府は明治5年(1872年)、欧化主義の東京女学校を創立したのだが、明治30年代になると、

1、日清・日露戦争の体験から夫が不在でも国のために家を守るという概念を定着させること。

2、条約改正による外国人の内地雑居への対応策として、日本女性の「婦徳」(女子の守るべき徳義)を涵養すべきこと。

3、資本主義の発展に必要な女子労働力を供給し、なおかつ、それによる家制度の弱体化を防ぐことを目的に、国家のため、家のために働くという労働感を養成すること。

等の要因から日本の良妻賢母像は、明治中期までの開明的色彩から国家主義的性格の濃いものへと変化し、とりわけ女子教育の場で家制度維持、女子の本分の強調、家計補助的労働観、家事裁縫教育の重視などを中心に展開されていく。

森有礼は、「良妻賢母教育」こそ国是とすべきであると声明。翌年、それに基づく「生徒教導方要項」を全国の女学校と高等女学校に配布し、国家主義的性格の濃い「良妻賢母教育」を、高等女学校令で法的に規制して、公教育を通じて浸透させることを図った(週刊朝日百科」「日本の歴史」129号)。

大正期に入ると12歳から20歳前後の女性たちが、社会的義務(良妻賢母となること)を果たすことを猶予される期間(モラトリアム期)つまり、「少女時代」という時間をもつようになり、多様で流動的な生の輝きを見せ始めた。

そして、高等女学校の生徒達を中心とした、「女性文化」という独特の世界が形成された。その社会的背景には、尋常小学校卒業後も高等女学校や女子師範学校だけでなく実業学校、裁縫学校、看護婦、やタイピスト養成等々各種学校で学生生活を送る者が大正期を通じて激増し、実生活から相対的に独立した世界を持つ層が産まれたことがある。それに、この層は中等教育以上の男女別学により、同性・同年齢集団から成っていたので「女性であることは、どういうことか」と模索しつつある少女達にとって、お互いに問題を深める場となったようだ。

巌本の思想を受け継いだのは、このような都市の中間層に属する女子ちまり、「少女」たちであり、その後、続々発行される少女雑誌がいわゆる良妻賢母主義に沿った誌面づくりをし、少女たちを誘導する型ともなっていたが、当時の雑誌の読者欄の影響が大きかったようである。

そして、女学生の増加が、又、公教育の普及による読み書き能力の向上に伴う読書人口の増加が、少女雑誌の誕生を後押しする原動力ともなった。

竹久夢二の叙情的な挿絵を収めた少女雑誌、吉屋信子の少女小説を耽読(たんどく)し、宝塚少女歌劇団のスターたちに胸ときめかせ、友人や上級生との妖(あや)しくも美しい親密な関係性を生きた「少女」たち。近代日本の都市新中間層の興隆とともに誕生した「少女」という存在のリアリティーを、社会的・歴史的・政治的な背景に照準しつつ分析している人(今田絵里香。日本学術振興会特別研究員)がいる。

彼女が当時の雑誌が少女たちにどうのようなイメージ付をけし、少女像が時代とともにどう変わってきたととみているかなどは以下参考の※12:「少女雑誌にみる近代少女像の変遷:『少女の友』分析から」を見ると良い。又、「女学生:女学校:少女文化」等については、以下参考の※13:「第148回常設展示 女學生らいふ | 本の万華鏡 | 国立国会図書館」に詳しく書かれているのでそこを見られると良い。

最後に、私の好きな少女雑誌の挿絵についてであるが、雑誌の表紙絵の少女像、その瞳は明治から大正、昭和にかけ徐々に大きくなっているのが判る。

「少女界」(明治38年11月号)の表紙絵。その少女の目は、線や点でシンプルに描かれているが、これは、江戸時代以来の美人画の伝統を受け継いだ顔である。

大正5年2月号「新少女」。大正時代には、竹久夢二の描く少女像が登場。初めて瞳が開き、瞳の輝きが描かれている。語りかけてきそうな、生き生きとした表情が生まれた。

「少女画報」(大正15年2月号)。夢二の後、大きな瞳が主流になる。高畠華宵の描く少女は、大きな二重まぶた。白めが強調され、あでやかさが特徴。

「少女の友」(昭和14年4月号)。瞳は、昭和に入ると極端な大きさになる。中原淳一の絵である。大きな瞳が支持された背景には、当時、自由な発言ができなかった少女たちが目で自分の意思を伝えたい、という自己表現への思いが反映されている、と評論家の上笙一郎氏は語っているという(※14に画像とこの説明あり)。

大正時代を代表する高畠華宵の絵のことについては、以前このブログで大正と言う時代背景とそこに描かれた華宵の絵のことを書いた居るので興味があったら見てください。ここ→「挿絵画家・高畠華宵 の忌日」

次代とともに、少女の目も姿もどんどん変化してきているが、私などの年齢のものには、現代の女性は何か攻撃的で恐く見えて仕方がない。もう元に戻ることはないだろうが、大正・昭和初期の芯は強くても、温和で優しそうな女性像が懐かしい・・・、などと言うと叱られるだろうな~・・・( ̄ρ ̄)

(冒頭の画像は、戦時中のものと思われる少女雑誌付録絵葉書。中原淳一画。雑誌『少女の友』創刊100周年記念号明治大正昭和ベストセレクション。)

※1:実業之日本社ホームページ

http://www.j-n.co.jp/company/presidentmessage.html

※2:川端康成の「乙女の港」という本に盗作疑惑があったという話があるようだが・・・

http://q.hatena.ne.jp/1262778167

※3:中原淳一公式ホームページ

http://www.junichi-nakahara.com/

※ 4:大手小町 企画・連載(3)「アッパッパ」で洋装化、読売新聞、2011年8月26日

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/feature/20110826-OYT8T00156.htm

※5:連続テレビ小説「カーネーション」

http://www9.nhk.or.jp/carnation/

※6:NHK 歴史秘話ヒストリア

http://www.nhk.or.jp/historia/

※7:Kaonfu~getu

http://kaonfu-getu.blogzine.jp/yoke/cat2781588/

※8:なぜ子供は可愛いのか

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5184706.html

※9:大手小町:断髪洋装 働く女の決意 :企画・連載 : ニュース :: YOMIURI ONLINE

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/rensai/20090414ok0b.htm

※10:『女学世界』における「投書」の研究(Adobe PDF)

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/pdf/bl/77/77_07.pdf#search='女学世界'

※11:伊藤明己:女権論の系譜

http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~ito/works/dm/dancem2.htm

※12:少女雑誌にみる近代少女像の変遷:『少女の友』分析から

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/28817/1/82_P121-164.pdf#search='少女の友 創刊号'

※13:第148回常設展示 女學生らいふ | 本の万華鏡 | 国立国会図書館

http://rnavi.ndl.go.jp/kaleido/entry/jousetsu148.php

※14:file148 「少女雑誌」|NHK 鑑賞マニュアル 美の壺

http://www.nhk.or.jp/tsubo/program/file148.html

国際教育協力懇談会資料16我が国の家庭科教育の経験と特徴

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/002/shiryou/020801ef.htm

女 学 生 の 絆(Adobe PDF)

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/nichigen/issue/pdf/9/9-06.pdf#search='明治、女学生 誕生'

明治~昭和の少女雑誌のご紹介

http://www.kikuyo-lib.jp/hp/08_menu.htm

雑誌「少女の友」の歴史 100周年記念号刊行 - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=VhXQUskDiAw

Kotobank.jp

http://kotobank.jp/

上田信道の児童文学ホームページ

http://nob.internet.ne.jp/

少女の友 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E3%81%AE%E5%8F%8B