今日は9月1日。現在、用いられている太陽暦(グレゴリオ暦)では、年始から245日目(今年は閏年。平年では244日目、)にあたり、年末まではあと121日ある。1年を365日とすれば、丁度年始より、3分の2を経過し、残り3分の1を残す勘定となった。

秋とは、社会通念・気象学では9月・10月・11月を言うが、二十四節気に基づく節切りでは立秋から立冬の前日までをいう。

そのことから、立秋になると「今日は立秋。暦の上では秋に入りましたが、相変わらず暑いですね」などというコメントがあるが、二十四節気とは、分かりやすく言えば、昼と夜の長さが等しくなる春分と秋分を基準とした暦のこと。春分と秋分は、一年に2回地球の自転軸が太陽-地球と垂直になる瞬間であるが、後は、それを基に、特に重要な中気である夏至・冬至の二至を決め、一年を二四等分(約15日ごとに分け)し、立春や立秋など機械的に名付けもの。

夏至と秋分の中間で、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合、立秋から立冬の前日までが秋となるが、暦の上での立秋(現在の暦では8月7日)は、暑さの頂点であり、徐々に暑さが緩むのはその翌日からなので、このコメントはおかしい。それは、立秋の次に控えているのが「処暑」(8月23日ごろ)であり、処暑は、暑さがやっと一段落し、過ごしやすくなるという意味なので、暦の上でもこのころまでは暑いぞ、ということを言っているのだから・・・。立秋の翌日から暑中見舞いではなく残暑見舞いを出すことになっているのもそのためである。

二十四節気をさらに約5日ずつに3分した七十二候(略本暦)の「次候」(平年8月28~9月1日)でやっと、「天地始粛=ようやく暑さが静まる」」となり、秋らしさを感じるようになるはずなのだが、今年の場合は、この時期でも日本列島に太平洋高気圧がいつまでも居座っていることから、残暑と言うより猛暑日が続いており、この暑さの治まるのは、「末候」(今年の場合9月3日以降)となってからのことのようだ。ただ、昨日夜遅くから、今朝まで降り続いた大雨が涼しくなるのを早めてくれば良いのだが・・・・。

昨・2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波及びその後の余震により、福島第一原子力発電所事故が引き起こされたことから、電力不足(東日本大震災による電力危機)が起こり、電力料金は値上げされ、その上、企業だけでなく我々庶民にも節電が求められた。

そして、長く続く猛暑の中、熱中症と闘いながら、今日まで、必死に耐えてきたが、この暑い夏、結果的には、停電など何処にも起こらなかった。

閏年の今年は、先日7月27日から8月12日までイギリスのロンドンで開催された第30回夏季オリンピックには、204の国と地域から約11,000人が参加し、実質19日間(開会式に先立ち男女サッカーの一部試合が行われた2日間を含む)に26競技302種目が行われ、日本は金7(男子3、女子4)、銀14(男子8、女子4)、銅17(男子10、女子7)計38個(男子21個、女子17個)と過去最高のメダルを獲得し、メダルの獲得数では、アメリカ、中国、ロシア、イギリス、ドイツに次いで第6位と健闘した。ただ、最初から日本の特技・柔道の軽量級などでつまずき、金メダル数では、豪州、カザフスタンと並び10位タイと残念ではあったが、今大会は最高に盛り上がったのではないだろうか。

ただ、時差の関係で夜から未明にかけてのテレビ中継に、節電のことも忘れて応援に熱中し、日中は「時差ぼけ」に悩まされた人も多かったことだろう。

それでも、この夏停電が起こらなかったのは、結果的には企業や庶民の節電努力と言うことになるのだろうが、私なども、節電は心がけてきたものの、この夏の猛暑には耐え切れず、クーラーなどの稼働時間数も昨年よりは増えている・・・。そんなことを考えると、政府や電力会社の言っていたこの夏の電力不足問題には、今後も原子力発電所を稼動しなくては、電力が不足し、困るぞという企業や国民への脅し的なものもあったような気がしないでもない。

いずれにしても、今後、日本のエネルギー政策上、原発稼動問題は大きな政治テーマーとなることだけは間違いない。

二十四節気・五節句などの暦日のほかに、季節の移り変りをより適確に掴むために設けられた、特別な暦日雑節のひとつに二百十日がある。

この日は、立春を起算日(第1日目)として210日目、つまり、立春の209日後の日であり、21世紀初頭の現在では平年なら9月1日(閏年の今年は8月31日)。

台風襲来の特異日とされており、八朔(旧暦8月1日)や二百二十日とともに、農家の三大厄日とされている。

しかし、210日頃の台風はむしろ少なく、統計的には二百十日よりも二百二十日(平年なら9月11日、閏年なら9月10日)の方を警戒する必要がある。

ただ、1923(大正12)年、偶然この年の二百十日にあたる9月1日に関東大震災が発生したため、在来の二百十日と併せて災害についての認識と心構えの準備を喚起する日として、1960(昭和35)年、防災の日 」に制定されている。

1995(平成7)年1月17日(火)に発生した阪神・淡路大震災以来、日本各地で大きな地震が頻発しているが、今、日本列島は断層の活動期に入ったといわれている。

先日(8月29日)、国の二つの有識者会議によって発表された東海、東南海、南海地震などが同時発生するマグニチュード(M)9級の「南海トラフ巨大地震」についての被害想定などによると、死者数は最大で32万3000人。そのうち津波による死者は全体の7割の23万人に達するという。有識者会議は、「最悪クラス」の地震起きる可能性は低い」とも指摘しており、適切な非難行動や対策をとれば死者数を最大の5分の1程度に減らせると言うが、それにしても、6万人以上の死傷者が出る勘定になり、恐ろしい限りだ。

それに、昨今は異常気象による猛暑や日照不足、局地的な豪雨などによる災害も各地に頻発している(日本だけでなく世界的にも異常気象は見られる)が、これからの時代、このような異常気象が異常とは言えず普通のことになるかもしれないともいわれている。

もう、このような災害事例はいくつも報道されていることである。それをよそ事とせず、いざ自分が災害にあってから泣き言を言わないように、各人それぞれが、地震や津波だけではなく、あらゆる災害を想定した防災対策・自衛策を講じておかなくてはいけないだろう。

暑い暑いといいながらこのようなことを書き出したのだが、さすが今の時期になると、早朝や日差しがかげたころになると、ひんやりとした風がそよぎ、ふと秋らしさを感じることもある。もう数日の我慢である。

夏の蝉は次第に鳴りをひそめ、赤とんぼの群れや、虫の声が耳にとまるようになる。

秋は春と肩を並べるにぎやかな季節である。様々な花が咲き、稲が黄金に色付き、栗、梨、葡萄などとりどりの果実が店頭を飾るようになる。台風がしばしば日本を襲い、秋雨が長く続くこともあるが、晴れた空は高く澄み渡り、俗に「天高く馬肥ゆる秋」ともいわれる食べ物も美味しい季節だ。

秋の花としては秋の七草が有名である。秋の七草と言えば山上憶良の詠んだ歌が有名で、現在の秋の七草とされる花はこの憶良が数え上げた花である。

山上臣憶良が秋野の花を詠める歌二首(万葉集に掲載※1参照)

巻8-1537:秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花

巻8-1538:萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 姫部志(をみなへし) また藤袴 朝貌の花

「ハギ」(萩 Lespedeza)は、マメ科ハギ属の総称で、落葉低木。分布は種類にもよるが、日本のほぼ全域。普通にはヤマハギ・ミヤギノハギを指す。枝の先端から多数の花枝を出し初秋に紫紅色または白色の花をつけ、花は豆のような蝶形花。「萩」の字は「草冠に秋」と書くが、この文字は国字(日本生まれの漢字)である。

萩は秋の七草に数えられているので草花かと思う人もあるかもしれないが、山上臣憶良は万葉集の中で七種(ななくさ。七つの種類)の花として萩を挙げているので誤解のないように・・・。因みに、日本のハギの漢名は、「胡枝花」(こしか。胡枝子とも書く)だそうで、中国名の「萩」は日本の萩とは別の植物で、キク科ヤマハハコ属の植物ヤマハハコなどを指すと言われているようだ。(※2)。

秋を代表する花として、古くから日本人に親しまれ、『万葉集』で最も多く詠まれている花が萩であり、『万葉集』に詠まれた植物は 160種類以上あるそうだが、そのうち萩が142首を占める。これは桜の3倍以上の数だそうで、如何にに日本人が萩の花を好んでいたかが窺がえる。

しかし、『万葉集』の原文ではハギの歌に「萩」の字は全く使われていない。日本で萩の漢字が見られるのは平安時代中期に作られた辞書『和名抄』(⇒和名類聚抄、931年 - 938年編纂)からといわれる。

『万葉集』前半では、「芽」また、多くは「芽子」、後半では「波疑」(波儀とも)という万葉仮名で表わされている。(※「たのしい万葉集」の萩(はぎ)を詠んだ歌参照)。

萩の語源は「生(は)え芽(き)」だとする説が有力のようである。萩は古い枝には花をつけず、毎年、春に必ず古い株から芽が生えてくることからきているのだという。その芽が伸びた枝にだけ花をつける。それがハギに「芽」「芽子」の字を宛て由縁だろう。

ただ、万葉集でこれほど多くのハギの歌が多いのには、日本人にとって、萩はさまざまな意味で象徴性の豊かな植物であったからのようだともいう。

萩の開花期は、稲・粟・稗などの収穫期に重なり、豊かに咲きこぼれる萩の花は、豊穣の秋のシンボルであったが、そのほか、萩の花は性的な象徴物でもあったようだ。

端的にみると、豆のような蝶形花である萩の紅い花びらからは女性器を想像させ、その花の形からハギを「芽子」と見立てた可能性があるという。この字をそのまま文字通り訓読みすればわかるように、古来、女性器の部分を「芽」、「芽子」、「御芽子」と表現していたようだから・・・(※:3、※4:「やまとうた」和歌歳時記>萩の花参照)。

そして、万葉集にはシカ(鹿)を詠んだ歌が、68首あり。そのほとんどは、鹿の鳴く声を詠んだもので、歌の中では、鹿・さ牡鹿・猪鹿(しし)などという形で詠みこまれている。「さを鹿」とは、雄鹿のことで、雄鹿は冬に角を落として、春に新しく角を生やし始め、秋に一番角が大きくなるために、「さを鹿」は、特に秋を象徴する動物として認識されていたようだ。そして、萩は牡鹿とのペアで詠まれた歌が多いが、牡鹿の角は男性の生殖器の象徴とも見られていたようだ。

鹿とともに萩を同時に詠みこんだ歌が多く見られれ、(※:1「たのしい万葉集」の鹿を詠んだ歌参照)。万葉集第八巻 秋の雑歌の中に以下のような歌がある。

1541:我が岡に、さを鹿(来(き)鳴く、初萩の、花妻(はなつま)どひに、来(き)鳴くさを鹿 (作者: 大伴旅人)

意味::私の住む岡に、牡鹿がやってきて鳴いている。萩の花に求婚しにやってきた鹿が。

「妻どひ」とは、求婚することで、「花妻どひ」は、萩の近くにやってきた牡鹿のことを、萩に求婚しに来た、というように表現している。

1550:秋萩の散りの乱(まが)ひに呼びたてて鳴くなる鹿(しか)の声の遥(はる)けさ(作者:湯原王。※:4:「やまとうた」のここ参照)

意味:秋萩の散り乱れる中、妻を呼び立てて鳴く鹿の声が遥かに聞こえることよ。

以下参考に記載の※4:「やまとうた」は、和歌を主題とするブログであり、その中の和歌歳時記>萩の花に以下の歌も紹介されている。

・なびきかへる花の末より露ちりて萩の葉白き庭の秋風(伏見院 『玉葉集』 )

・秋といへば空すむ月を契りおきて光まちとる萩の下露( 藤原定家 『拾遺愚草』 )

萩が咲き添うにつれ、日没後の冷え込みは強まり、夜は目立って長くなる・また、上掲・定家の歌では、月と萩の下露が恋人同士に擬えられている。

万葉の時代から、歌人たちは秋風・露・月・雁など秋の代表的風物を萩の花に交錯させて歌に詠むことを繰り返してきた。

現在花見と言えば桜であるが、万葉集に桜と思われる花の歌は40首あまり残されているものの、この中に花見を思わせる歌は一首もなく、万葉集で「花見」と言えば梅と萩の二種であったが、当時、「梅」が大陸渡来の樹木であったのに対して、「萩」は日本古来のであった。

巻10-2103: 秋風は涼しくなりぬ馬並めていざ野に行かな萩の花見に(作者: 不明)

意味: 秋風が涼しくなった。さあ、馬を並べて野に萩の花を見に行きましょう。当時、渡来樹木の梅は貴族の庭園に植樹されていたのに対して、野にあった花を花見に行くのはハギだけであった。

巻8-1598: さを鹿の 朝立つ野辺の 秋萩に 玉と見るまで 置ける白露(作者:大伴家持)

意味:: 牡鹿が朝に立っている野の秋萩に、玉のように美しい白露がついている。

この歌は、題詞に"大伴宿禰家持の秋の歌三首"とある。また後記に、"右のものは、天平十五年癸未秋八月に、物色を見て作れりなり。"と注がある。"物色を見て作れり"とは、実際に物(風景)を見て作ったということであるが、絵に描いたような典型的な秋の景色が詠われている。

しかし、穿った見方をすれば、そのような注記をしなければならないと言うことは、裏をかえせば、万葉の時代すでに、貴族の庭園は深山幽谷を模して、自然の景色を再現したものが尊ばれていたに違いなく、「萩」を詠った歌にも、実際には庭園の萩を見て詠ったものが多くあったのではないかとも想像できるのだが・・・。

いずれにしても、万葉の頃に愛された萩の花見の習わしもすっかり忘れられてしまった昨今、萩の花の咲くこの季節にもう一度、万葉の昔に思いをはせて、萩の花見などしてみてもいいのいではないか。

又、この時期は、昔から「月といえば秋」といわれるほどに、高く澄んだ夜空に浮かぶ月の輝きが美しい。とくに9月の中旬、もっとも月が輝く中秋の名月いわゆる「十五夜」は、今年の場合、満月にあたり、鑑賞には最高だ。

巻10-2228: 萩の花 咲きのををりを 見よとかも 月夜の清き 恋まさらくに(作者不明)

意味:「咲きのををりを」の「ををり」とは、「たわむほどに」という意味らしい。萩の花が たわわに咲き乱れる様を 見よとばかりの 今宵の月の清らかさよ。見れば かえって(余計に)恋しさが募るというのに 。

月を眺めているとなんとなくロマンチックになり、又、人恋しく、そして切なくもなるようだ。

「秋の夜は 長いものとは まん丸な 月見ぬ人の心かも 更けて待てども 来ぬ人の 訪ずるものは 鐘ばかり。」 (端唄『秋の夜』)

秋の夜が更け、待っている恋人は現れず、ただ満月の光に照らされて、鐘の音を指折り数えている・・・、という切ない気持ちを歌った端唄の名曲であり、幕末に流行したようだ。以下で聞ける。

萩の花を鑑賞し、月見を楽しむ頃、あちこちからかすかに虫の音が聞こえ始める。秋の夜、散歩をしていても身近な秋の自然が心身を癒してくれる。四季に恵まれた日本人にとって、秋は格別の季節ですね~。

参考:

※1;たのしい万葉集

http://www6.airnet.ne.jp/manyo/main/

※2:萩、白萩、山萩、野萩 - NPO法人双牛舎

http://sogyusha.org/ruidai/03_autumn/hagi.html

※3:男の愛する花 鴨頭草(ツキクサ) と秋芽子(ハギ)(Adobe PDF)

http://image02.wiki.livedoor.jp/d/o/dokatakayo/3fccf245c4ed5650.PDF

※4:やまとうた

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/index.html

国立天文台 | ほしぞら情報2012年8月

http://www.nao.ac.jp/astro/sky/2012/08.html

二十四節気とは

http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/kazeno/calendar/nijuusi.htm

ロンドンオリンピック2012 - JOC

http://www.joc.or.jp/games/olympic/london/

池田信夫 blog : バランスの取れたエネルギー政策 - ライブドアブログ

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51806937.html

aサロン(記者ブログ)_科学面にようこそ_日本列島は地震の活動期か

https://aspara.asahi.com/blog/science/entry/2ox4SXZ9zg

南海トラフ 巨大地震と津波の被害想定 NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120829/k10014624091000.html

気象庁 | 日本の異常気象

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/longfcst/extreme_japan/index.html

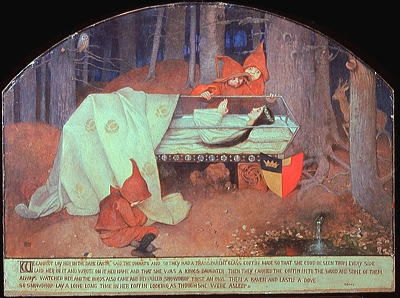

上掲の画像は、私のコレクションである映画のチラシで、1994(平成6)年製作の

上掲の画像は、私のコレクションである映画のチラシで、1994(平成6)年製作の